人には組織に帰属したいという本能的な欲求があると言われています。

心理学者のマズローによれば、「所属の欲求」は生命維持に関わる2つの欲求の次にくる根源的な欲求です。

組織に適応し、その組織に必要とされ、願わくば高評価を得たいと思うのは、人間にとって自然なことなのかもしれません。

しかし、その一方で、こんな言葉もあります。

「すまじきものは宮仕え」

(会社勤めなんか、するもんじゃない)

300年近く前に書かれた歌舞伎の名科白です。

この芝居の登場人物・武部源蔵は苦境に立たされています。

主君の息子の身代わりに、我が子同然のいたいけな子どもを手にかけ、その首を差し出さなければならない。

そんな究極の状況です。

何の罪もない子どもを斬るなどという非情・非道なことを、自分は本当にやらなければならないのだろうか・・・。

けれど、主君への忠義を立てるためには他に方法がない。

彼は葛藤します。

人としての良心と子どもへの情愛、主君へ忠誠心。

そのどれにも偽りはありません。

個人の価値観と組織人としての立場。

そのぎりぎりの狭間で苦悩する彼の、心の底からの叫びがこの科白です。

「すまじきものは宮仕え」

人が組織の中で生きていくとき、図らずも背負ってしまう原罪のようなもの、それが観る者の心にも炙り出され、胸に迫る場面です。

そうはいってもそれは、300年も前の封建時代の、しかも芝居という虚構の世界の話じゃないか。

そう思われるでしょうか。

では、現実にもどって、あるアンケート調査の結果をみてみましょう [1]。

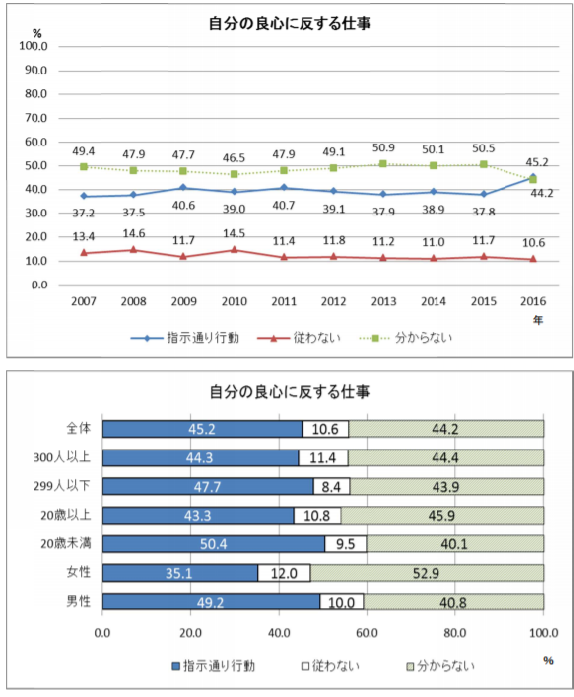

「上司から、会社のためにはなるが、自分の良心に反する手段で仕事を進めるよう言われたらどうするか」

という質問に対して、どのくらいの新入社員が「従う」と答えているでしょうか(図1)。

図1 自分の良心に反する手段で進めるよう上司に指示された仕事に「従う」と回答した人の割合

出典:[1]公益財団法人 日本生産性本部(2016)「プレスリリース 2016年度 新入社員 春の意識調査」

https://www.jpc-net.jp/research/assets/pdf/R80attached.pdf

「指示どおりに従う」と回答した新入社員の割合は全体で45.2%、男性に限ると49.2%とさらに高いパーセンテージを占めています(2016年)。

しかも、「従わない」と答えた人の割合は、2007年から2016年に至るまで、ずっと10%台前半で、「わからない」と答えた人が約半数という結果。

これでは、先ほどの源蔵と変わらないではありませんか。

なぜ、そうなってしまうのでしょうか。

メガホリズムとは

~メガホリズムの定義~

省庁や地方自治体、企業、学校、病院等々、組織がらみの不祥事や事件が後を絶ちません。

組織に内在するさまざまな病理を「メガホリズム(過組織症)」と名づけ、組織のもつ特徴とそこに関わる人の心のあり様からその病を解き明かそうとするアプロ―チがあります。

『メガホリズム 組織に巣食う原罪』[2] では、誰でも罹るおそれのあるこの病について、以下のような定義が示されています。

メガホリズムとは、組織と交わったことによって自分を見失ってしまった人と、その人たちが形成する組織とが、相互に影響を及ぼしあいながら重篤化していく病である。

根本的な病原は人の心の有り様(ありよう)であり、組織に過剰に適応してしまった状態、組織を自己の内部に過度に取り込んでしまった状態をさす。

人が組織と交わり、組織に所属し、その一員となっていく過程で陥る病。

病原は、「人が人であること」。

つまり、特別な人に限らず、誰でも罹るおそれがある病気、それが「メガホリズム」です。

~メガホリズムのメカニズム~

では、人はなぜメガホリズムに陥ってしまうのでしょうか。

内集団と外集団に対する心理を明らかにしようとした有名な実験があります [3]。

1971年に社会心理学者タジフェル教授が行ったものです。

この実験ではお互いに見ず知らずの参加者たちを無作為に2つの集団に分けます。

次に、参加者全員に、実験の報酬としてもらえるお金を「内集団と外集団の1人に分配する」という作業をするよう指示します。

このとき、例えば次のようなさまざまな分配の組み合わせを提示して、どちらかを選んでもらいます。

① 内集団の1人に500円・外集団の1人に700円

② 内集団の1人に400円、外集団の1人に300円

この場合、読者なら、どちらを選ぶでしょうか。

実験結果はこうでした。

内集団にとって最も高い報酬を選ぶのではなく、②のように、内集団の方が外集団より報酬が多い方を選ぶ参加者の割合が高かったのです。

同じ集団に属するとはいえ、見ず知らずの人たちです。

しかも、外集団と対立しているわけでもありません。

それでも、参加者は100円損してでも、内集団に有利な分配方法を選択したのです。

これを「内集団ひいき」と呼びます。

では、なぜ「内集団ひいき」が起こったのでしょうか。

それは、この実験では、相手の報酬金額を決定すると同時に、内集団の他のメンバーによって自分の報酬額が決まるという、相互依存状況にあったからだ。

それが、有力な仮説でした。

そこで、その仮説を証明するために、1996年、社会心理学者の山岸俊男教授が次のような実験を行いました。

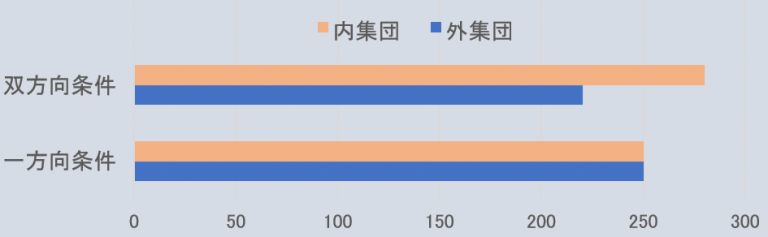

500円を内集団と外集団のメンバーに分配させますが、この際、参加者全員が報酬分配を行う「双方向条件」と、1人だけが報酬分配をするだけで他者から報酬を受け取ることがない「一方向条件」を設定しました。

後者では互恵関係は存在しないことになります。

その実験結果を表したのが以下の図2です。

図2 「内集団ひいき」と「一般互酬関係」(円)

参考:[3]山岸俊男(2015)『徹底図解 社会心理学』新星出版社 p.137 を基にして筆者作成

この図のように、互恵関係のない一方向条件では、「内集団ひいき」は起こりませんでした。

つまり、

「同じ集団に属する誰かのためになるように行動しておけば、それがいつか自分に返ってくる」

と期待できる互恵関係が生じると、内集団をひいきし、外集団を差別するようになるのです。

この実験の場合も集団の分け方はランダムで、集団同士には対立関係がありませんでした。

それにも関わらずです。

この「内集団ひいき」がメガホリズムの要因のひとつです。

もうひとつの要因は、人は所属する集団にアイデンティティを重ね合わせるものだということです。

たとえば、日本人は国際的なスポーツ大会で日本人がメダルを取れば喜ぶのがふつうです。

選手とは利害関係がなくても、日本人は日本国という組織に自分のアイデンティティを重ね合わせているため、日本人がメダルを獲得すれば、それによって自分の名誉も高まったと感じて嬉しくなるのです。

それが自分の所属する会社であればなおさらです。

自社の業績が上がれば、自分自身の社会的地位が上がったように感じ、自尊心が満たされます。

そのため、自分たちの利益のために、もっと上へ上へと志向することによって、ともすれば「内向き・上向き」になる危険性を孕んでしまいます。

「内向き」とは、組織の内側だけに目を向け、組織の外に存在する、たとえば顧客や世間の人々に意識が向かないということです。

「上向き」とは、自分より上位にばかり目を向け、下位の人々のことは考慮しないということです。

このように考えると、会社は、先ほどみた間接的な互恵関係がベースにあり、ともすれば「内向き・上向き」になりやすい組織だということになります。

そして、よき組織人であろうとすればするほど、また組織に適応しようとすればするほど、メガホリズムに陥る危険性が高くなってしまうというパラドックスが、そこには存在しています。

メガホリズムから「リーマン・ショック」を読み解いてみる

優秀だったはずの社員がメガホリズムに冒され、メガホリック(過組織症患者)となって事件に加担していく。

リーマンショックを事例にそのプロセスを検証してみたいと思います [2]。

2008年9月に破綻したリーマン・ブラザーズの総負債額は64兆円。

そこに至るまでに社内では何が起こっていたのでしょうか。

リーマン・ブラザーズは日本の証券会社があたる信託銀行でした。

1980年初頭にこの企業はグラックスマンとピーターソンという2人のCEOによって共同経営されていました。

ところが、2人は経営方針を巡って対立し、最終的にはピーターソンが放逐され、グラックスマンが単独CEOになりました。

その際、ピーターソンが抱えていた顧客が大量に流出します。

その影響を受け、崩壊の危機に瀕したリーマン・ブラザーズは1984年にアメリカン・エクスプレスに身売りせざるを得ない状況に陥りました。

リーマン・ショック時のCEOを仮にAとしましょう。

グラックスマンの子飼いの部下であったAは、38歳から48歳までの働き盛りを他企業の傘下に甘んじて過ごすことになります。

この経験がAのその後の経営方式に大きな影響を与えました。

1994年にリーダーとして念願の独立を果たしたAは、強力なナンバー2を置かないという方針を貫きました。

CEOに就任してからは、有能な取締役や部下たちを次々に降格させ、権限を剥奪していきます。

特筆すべきは、ともに独立を目指して共闘した盟友のCOOを、独立後すぐの1996年に解任し、その後6年間にわたってCOOを置かなかったという事実です。

そして、6年振りにCOOに任命したのが、イエスマンのBでした。

Aは、こうして、高い能力をもつナンバー2、ナンバー3を置かず、独裁体制を敷きました。

これがメガホリズムの第1要因です。

第2の要因は、組織内にあって、いち早く組織の腐敗に気づき、警告を発する人々を次々に追放してしまったことです。

たとえば、債券部門の責任者やリスク管理責任者は、サブプライムローン関連の債券への多額投資などAの方針に反対したために、解雇されたり更迭されたりしてしまいました。

このことが、メガホリズムの蔓延を招きます。

その指揮を執ったのが、COOに就任したBでした。

なぜBはそのようなことをしたのでしょうか。

それは、自分の方針についてあれこれ他人に言われることをAが極端に嫌ったからです。

そのことを知っているBは、経営や社内の問題には目をつぶり、Aの機嫌を取り続けました。

典型的なメガホリックです。

Aにとっても、絶えず自分を称賛してくれる部下は心地よい存在でした。

BはAの信頼を獲得し、その信頼を失わないよう、Aが気持ちよく働けるように配慮し、Aが気分を害するおそれのある報告をことごとく握りつぶしました。

社内では二―ヨーク組とロンドン組の派閥争いが深刻でしたが、そう仕向けたのはBだったといわれています。

部下を対立させることで、彼らの力を削ぐためです。

こうした上司の下、部下たちは何も見なかったことにして、ひたすら走り続けました。

Aは3か月に1回、ウェブキャストを行い、毎回、「質問は?」と尋ねましたが、それに応える社員はほとんどいませんでした。

なぜなら、Aに意見を言うと、解任や降格という罰を与えられることを皆、知っていたからです。

かくして、「何も見なかったことにする」、「何も言わない」が、社員の行動規範になっていきました。

見たくないものには目をつぶり、目の前の仕事に集中することで、疑念を忘れようとする。

そのうちに、実際に忘れてしまう。

Aは成功を収めた偉大なリーダーだ、彼に従っていれば間違いないと自分に言い聞かせ、上司のうけがよくなるように行動する。

もともと内向き・上向きだった幹部の行動規範を部下たちは共有していきました。

そして、少しでも大きなパイがもらえるように振る舞いました。

「自分たちの利益を守らなければならない」という思いがメガホリズムにつながるのです。

こうして、AとB、そして優秀だったはずの社員たちはメガホリックとなり、世界を巻き込む大破綻に向かって一丸となってひた走りました。

メガホリズムの処方箋

リーマン・ブラザーズに限らず、組織の外を見ようとせず、自分たちの権益のみを拡大、死守しよとする内向き・上向きの組織であれば、メガホリズムはどんな組織にでも発生する危険性があります [2]。

では、メガホリズムに陥ってしまったときには、どうすればいいのでしょうか。

最後に、メガホリズムから回復するための処方箋について考えてみたいと思います。

まず、リーマン・ブラザーズの事例から導かれる、組織との関わり方に関する処方箋を3点に絞ってみていきましょう。

1.組織から距離をおく

過度に組織と一体化すると、組織を客観的に見ることができなくなり、組織の規範に無批判に同調するおそれがあります。

自分が組織に過剰に適応していないかチェックし、そのことに気づいたら、組織から距離をおくことが大切です。

2.「言い訳をしている自分」に気づく

組織の中で不正に加担しないためには、言い訳は「不正の合理化」であるということを認識することが大切です。

主体性を取り戻し、身の回りにある不正を知り、周囲に流されないようにします。

3.属人思考を防ぐ

属人思考とは、「発言内容よりも、誰が言ったかの方が大事」という考え方です。

属人思考は権威への服従につながり、組織全体が誤った方向に向かうおそれがあります。

属人思考を支えるのは、自己を他者に同一化することです。

たとえ有名な企業であっても、カリスマ経営者であっても、憧れの先輩であっても、自分をそこに同一化するのは危険です。

次に、よりマクロな視点から、目指すべき方向性について考えます。

先ほどみたように、メガホリズムは所属する組織から利益・恩恵を受けたいと思い、そのために内向き・上向きになることから生じます。

そのような心の動きは、人が人である以上、避けられないものであることを、これまでみてきました。

ただ、メガホリズムから脱却したいと願うのなら、自分を見つめ直し、利己的な行動を控えることが必要です。

そして、外向きになって、他者の利益のために働く。

簡単なことではありませんが、それが、メガホリズムという病から自分自身を取り戻すための特効薬ではないでしょうか。

~「原罪」に向き合う~

「すまじきものは宮仕え」

冒頭の歌舞伎を観る度に、この場面になると筆者は涙を抑えることができません。

筆者の連れも、筆者の周りの観客も、この場面にさしかかると、鼻を啜ります。

源蔵は葛藤の末に、結局、子どもの命を奪います。

でも、この芝居は彼の忠誠心を美談仕立てにはしていません。

人が組織にかかわり、組織の中で生きていこうとしたとき、背負ってしまう原罪。

それを共に背負う者同士の共感と痛みがそこにはあります。

それを受け止め、認めた上で、メガホリズムと向き合う。

それが処方箋の第1歩かもしれません。

なぜこんな人が上司なのか(新潮新書):桃野泰徳 著

人間はどこまで家畜か 現代人の精神構造 (ハヤカワ新書):熊代亨 著

日本人とドイツ人 比べてみたらどっちもどっち (新潮新書):雨宮紫苑 著

ほんとうの医療現場の話をしよう 医学部を目指す君たちへ:高須賀とき 著

文章で伝えるときいちばん大切なものは、感情である。:pato 著

【著者プロフィール】

株式会社識学

人間の意識構造に着目した独自の組織マネジメント理論「識学」を活用した組織コンサルティング会社。同社が運営するメディアでは、マネジメント、リーダーシップをはじめ、組織運営に関する様々なコラムをお届けしています。

webサイト:識学総研

Photo by Jon Tyson

参照

[1] 公益財団法人 日本生産性本部(2016)「プレスリリース 2016年度 新入社員 春の意識調査 ~社会人生活への不安(52.4%)が期待(47.6%)を上回る~」(2016年6月20日)https://www.jpc-net.jp/research/assets/pdf/R80attached.pdf [2] 佐藤真一・本多-ハワード素子(2013)『メガホリズム 組織に巣食う原罪』CCCメディアハウス(電子書籍版) [3] 山岸俊男(2015)『徹底図解 社会心理学』新星出版社