少し前だが、一部上場企業に勤める、学生時代の友人がはれて「課長になった」と知らせがあった。

「おめでとう」と言うと、

「でも、ちょっとブルーなことが」という。

「何があったの?」と聞くと、

「今までかわいがってくれていた先輩がさ」

「先輩が?」

「その先輩に、「本当にお世話になりました。」って挨拶にいったら、いきなり「お前とは話したくない」だって。結構仲の良い先輩だったのに、人って怖いよ。」

「……」

「「その人が悪口言ってましたよ」って別の人から聞いたときは、さすがに俺ショックだったよ。」

働いているとつくづく思うのが

「人の成功を素直に喜ぶのは結構難しい」という事実だ。

口では大人を装っているが、飲み会では悪口を言い放題、なんてことも日常。

そんな裏表を見すぎたため、一時私は人間不信になったこともあった。

◆

根本的に世の中は不公平にできている。

あらゆる面で。

例えば知能や容姿、運動神経に代表される「遺伝情報」、また、その方が属している文化、共同体、経済的状況などの「環境」、さらに「運」ももちろん、不公平だ。

「一万時間の法則」を著したマルコム・グラッドウェルは、プロアイスホッケー選手の生まれた月が有意に偏っていることについて著書の中で触れ、こんなことを書いている。

「アイスホッケーの選手には、同年齢の仲間たちの間で早く生まれた者が多い」という話は、「成功」について何を教えてくれるのだろう?

私たちは、苦もなくトップに登りつめるのは才能ある精鋭たちだと考える。だがホッケー選手の話は、そのような考えが単純すぎることを教えてくれる。

もちろん、プロになる選手は、私たちよりもずっと才能に恵まれている。だが、同時に早く生まれた選手は、同じ年齢の仲間たちよりもはるかに有利なスタートを切ってもいる。

それは与えられて当然なわけでも、みずから勝ち取ったわけでもない「好機」だ。

そしてその好機こそが、選手たちの成功に重大な役割を果たした。社会学者のロバート・マートンはこれを〝マタイ効果〟と呼んだ。新約聖書のマタイによる福音書の一節を借用したものだ。

〈誰でも、持っている人はさらに与えられて豊かになるが、持っていない人は持っているものまでも取り上げられる〉

言い換えれば、成功している人は特別な機会を与えられる可能性がもっとも高く、さらに成功する。

金持ちがもっとも減税の恩恵を受ける。

できのいい生徒ほどよい教育を受け、注目を集める。

そして、体格のいい九歳と一〇歳の少年がもっともたくさんの指導を受け、練習する機会を与えられる。

成功とは、社会学者が好んで呼ぶ「累積するアドバンテージ」の結果である。

「ほんの少しの初期入力の差」が、後々、巨大な差となって「トッププロ」と「凡人」を分けるほどの差になる。

遺伝、環境、運が人生において重要だとすれば、いずれも「本人の努力」とは関係のない世界で、ある程度は人生が決定されてしまうのである。

人間は不条理が嫌いである。

冒頭の先輩は、間違いなく「なんでオレより、後輩が先に課長に」と、憤ったのだろう。

圧倒的な不条理と嫉妬に押しつぶされ、自分の人生に意味を見いだせない人は大勢いる。

「才能のある人にはかなわない」

「うちは貧乏だから、幸せになれない」

「何をやっても、無駄に思える」

負け犬の遠吠えにも聞こえるが、それらは確かに真実を含む。

多くの研究が示すとおり、

成功=遺伝×環境×運×努力

であり、努力の介入できる余地はそれほど大きくはない。

「恵まれなかった者」にとっては、世の中は無慈悲、人生は無力感に溢れているであろう。

また、webの発達により「他者の成功への嫉妬」は加速している。

「知人がビットコインで一儲けした」

「学生時代の友人が、転職で有名企業に行った」

「前の職場の同僚が独立して成功した」

「美女と結婚した/金持ちと結婚した」

そんな情報が、休む間もなく、次々に飛び込んでくる。

彼らに「気にしなけりゃいいのに」「SNSなんぞ、見なけりゃ良いのに」というアドバイスは届かない。

経済学者が指摘するように、人を最も不幸にするのは「身近な人との比較」なのである。

◆

だが一方で「他者の成功を心から喜べる人」もいる。

彼らは羨むべき存在だ。嫉妬に悶えるよりも、知人の成功を素直に喜べるほうが人生は楽しいだろう。

だから、「他者の成功を、素直に喜べるようになりたい」「嫉妬はしたくない」と願う人は多いのではないだろうか。

では「人の成功を素直に喜べる」人は、何が違うのだろうか。

性格だろうか?

器だろうか?

育ちだろうか?

そうかもしれない。

だが、私の観察では、これは殆どの人が意識すればできる。一種の「スキル」だ。

性格とか、器とか、育ちとか、そういった話ではない。

わかりやすいところを挙げよう。

例えばサッカーの日本代表の試合だ。日本代表が勝つと、多くの人は嬉しい。

最近あったオリンピックでも同じだ。日本人選手が勝つと、多くの人は「素直に喜べる」。

時と場合により、皆、自然に「人の成功を素直に喜べている」。

したがって「人は、他者の成功を喜ぶことはできない」と早とちりをしてはいけない。

正確には「人は、他者の成功を喜べるときと、喜べない時がある」というのが正しいのである。

そして、その2つを分けるのは「同胞意識」である。

「同胞」の成功は皆嬉しい。日本人は、日本人選手を同胞とみなしている。

逆に「競争相手」の成功はそれとは逆の影響がある。

◆

冒頭の先輩は、後輩の出世が先になったことを喜べなかった。

これはつまり、

「仲のいい後輩が、課長になったので、悔しい。」

ということであろう。

先輩は、後輩を「競争相手」とみなしていたわけである。

しかし、解釈によっては「自分の仲の良い人が、出世した」という事実は、「知らない人や、仲の悪い人が出世する」よりも、自分の社内でのポジションが有利に働く可能性もある。

「仲の良い後輩が、課長になったので、嬉しい」

という文章も全くおかしくはない。

この場合、先輩は後輩を「同胞」とみなしている。

要は「事実」に対する解釈によって、自分の生きている世界が心地よいか、住みにくいかが変わるのだ。

つまり、「人の成功を素直に喜べるかどうか」は、考え方一つで変えることができる。

◆

ノーベル経済学賞を受賞したダニエル・カーネマンの研究によれば、人間の感情は「合理的」とは程遠い。

ちょっとした表現や、言い方によって人の感情は大きく悪化したり、逆に良くなったりする。

これは「感情フレーミング」と呼ばれる。

感情フレーミングの典型例を示すものとして、エイモスと私がハーバード・メディカル・スクールの同僚と行った実験を紹介しよう。

参加者は医師で、肺ガンの二つの治療法すなわち手術と放射線治療のデータを見せて、どちらを選ぶかを訊ねた。五年後の生存率は手術のほうが明らかに高いが、短期的には手術のほうが放射線治療より危険である。

被験者を二つのグループに分け、片方には生存率に関するデータを、残り半分には同じことを死亡率で表現したデータを見せた。手術の短期的な結果に関する記述は、次のとおりである。

・術後一カ月の生存率は九〇%です。

・術後一カ月の死亡率は一〇%です。

結果はもうおわかりだろう。手術を選んだ人は、最初のフレーム(被験者の八四%)のほうが後のフレーム(五〇%)より圧倒的に多かった。

二つの文章が論理的に等価であることははっきりしているのだから、客観的事実に基づく意思決定者ならば、どう記述されていようと同じ選択をするはずである。

だがすでによくご存知のとおり、システム1は感情的な言葉に無関心ではいられない。死ぬのは悪いことで生きているのはよいことだ、と反応してしまう。

そして、生存率九〇%はすばらしいことだが、死亡率一〇%はおぞましいことだ、と判断する(*3)。

この実験で判明した重要な点の一つは、医師であっても、医学の専門教育を受けていない人たち(患者およびビジネススクールの学生)と同じぐらいフレーミング効果に惑わされることである。

驚くべきことに、深い知見を持つはずの専門家ですら「言い方一つ」で、同じ事実であっても、捉え方が全く異なってきてしまう。

これが、人間なのだ。

「人の成功」の情報をシャットアウトすることはできない。

とすれば、できるだけ自分にとってポジティブな文脈として変換して捉えることが、この世の中を快適に過ごすためにはとてつもなく重要だ。

「同じ日本人として」

「仲間だから」

そういった、昔ながらの言葉を大切にすること。

それが快適に生きるコツなのだ。

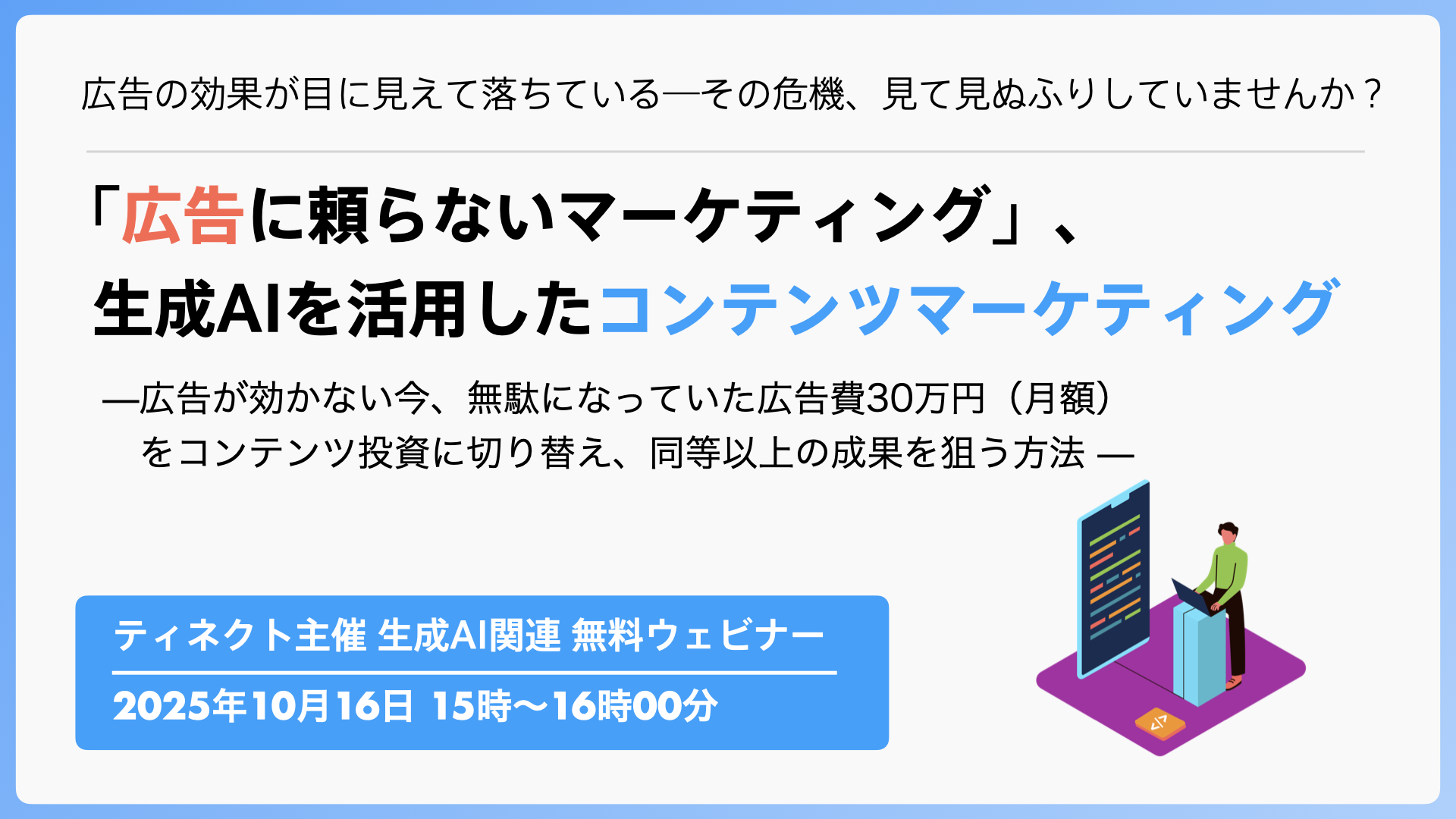

【ティネクトからのお知らせ:セミナー案内】 広告の費用対効果が低下する中、ティネクトが提案するのは「広告に頼らない戦略」。

(2025/10/10更新)

本セミナーでは、限られた予算で成果を出すための生成AIを活用したコンテンツマーケティングについて、金融機関系メディアの成功事例を交えてご紹介します。

中堅・中小企業にとって、広告は“分が悪い戦い”になっています。限られた予算で大企業と同じ広告市場に挑んでも、競り負けるのは当然です。

そこで今、注目されているのが「広告に頼らない、資産としてのコンテンツ投資」。

生成AIを活用し、低コストで継続的に成果を生む仕組みを構築する方法を解説します。

<2025年10月16日(木)実施予定>

「広告に頼らないマーケティング」、生成AIを活用したコンテンツマーケティング

—広告が効かない今、無駄になっていた広告費30万円(月額)をコンテンツ投資に切り替え、同等以上の成果を狙う方法 —

【セミナー内容】

第1部:なぜ今「広告からコンテンツ」へシフトするべきなのか

登壇者:倉増 京平(ティネクト 取締役/マーケティング責任者)

・広告クリック率が年々低下する最新データ

・広告費が「売上に直結しにくくなっている」構造的理由

・「広告は一瞬、コンテンツは資産」──長期視点の投資発想

第2部:金融機関系メディア事例──広告に頼らず成長を続ける“自社メディア”戦略

登壇者:桃野 泰徳(ティネクト 編集責任者/取締役CFO)

・なぜ成長できるのか、広告依存から脱却した理由

・どんな体制と戦略で、どのようなコンテンツを生み出したか

・成功のカギになった「読まれる」「信頼される」記事の構造

第3部:生成AIが可能にする“再現性のあるメディア運営”とは?

登壇者:安達 裕哉(ティネクト 代表取締役/Books&Apps編集長)

・記事制作・ファクトチェック・公開までをAIで効率化する方法

・「読まれる」「選ばれる」記事を継続的に生み出す仕組み

・AUTOMEDIAによる編集フローの最適化事例

第4部:御社が“今”何をすべきか──60分無料診断のご案内

登壇者:倉増 京平(ティネクト 取締役/マーケティング責任者)

・成功企業が共通して「最初にやった」3つのこと

・今、自社はどのフェーズか? を知るための無料診断のご案内

・個別診断で得られる特典:自社サイト診断レポート/KPI設計テンプレート

日時:

2025年10月16日(木)15:00〜16:00

参加費:無料(事前登録制)

Zoomウェビナーにてオンライン開催

お申込み・詳細はこちらのティネクト公式ページよりご確認ください。

【著者プロフィール】

・安達のTwitterアカウントBooks&Apps

・安達裕哉Facebookアカウント (安達の最新記事をフォローできます)

・すべての最新記事をチェックできるBooks&Appsフェイスブックページ

(Photo:Aardvark Ethel)