6月4日から6月8日まで、ICJさんの視察に同行させていただき、中国の深センに行っていた。

その時の様子が、以下の記事だ。ここでは、町中で電子決済が使えることや、若いエネルギッシュな街であることを書いた。

日本は本当に中国に完敗したのか。平均年齢が30代の街「深セン」を見てきた話。

私も街の素晴らしさと、途方もない可能性を感じずにはいられなかった点がある。

それは、街が「若い」ということだ。

事実、深センの住民の平均年齢は30代で、街中で老人を見かけることは殆ど無い。これが「新しいサービス」を受け入れる土壌になっていることは間違いないだろう。

しかし、私が深センに行った本当の目的は、テクノロジーの視察や、街の様子を知ることではなかった。

では何をしに行ったのかといえば、実は「中国でのインターネットの使われ方」を調べに行ったのだ。

ご存知のかたも多いと思うが、中国はファイアウォールの影響で、Googleも、Facebookも、Twitterも使えない。そのため、独自のインターネットの生態系が構築されている可能性がある。

それを知るには、自分で出かけていって、現地の人達から直接話を聞き、スマートフォンを見せてもらうのが一番良い、と思った。

中国はGoogleではなく「QRコード」から始まる。

日本では「Google」の力が非常に強い。それは、多くの人にとってGoogleがインターネットの入口になっているからだ。

「ググレカス」という言葉は、それを如実に示している。

また、電車などの広告も「つづきは◯◯で検索」という書き方になっており、我々は知らず知らずのうちに、皆Googleへ誘導されている。

しかし、お隣の中国では事情は全く異なる。中国では「検索せよ」ではない。「QRコードを使え」なのだ。

例えば、以下は地下鉄の様子だ。

QRコードがベタベタと貼ってある。もちろん車内だけではない。

エスカレーターの途中にも

街中にも

スーパーマーケットにも

駐車場にも

町中にQRコードが溢れている。

「スキャンしろカス。」

これが、中国での合言葉である。

もちろん中国には「百度」という検索エンジンはある。しかし、今回の聞き取りで「百度」を主要な情報ソースとして挙げた方は、ほとんどいなかった。

「なぜ百度を使わないのか?」と聞いたところ、

「検索の上位に上がってくる記事が、広告っぽいものばかりで、質が良くないから」という回答があった。

これって、どこかでも聞いた話だ。

Googleは使わない、SEO対策しているから——Instagram有名人のGENKINGが語った10代の「リアル」

Googleで検索すると文字が出てくるし、(検索結果は)SEO対策されている。あとはスポンサー(広告)とかが上がってきて…ネットってリアルじゃない。

もちろん、「仮にGoogleが衰退するとすればどんな未来になるのか」という問いに対しては、「QRコード」というようにはならないとは思う。

だが、中国のインターネットは、日本や欧米とは別物、同じ進化のラインには乗っていない。

TwitterもInstagramもない国では「wechat」からすべてが始まる

さて、もう一つ重要なインターネットへの入り口が「wechat」だ。

前回書いたように、wechatはLINE、FacebookやTwitter、Amazon、決済の機能を併せ持つ「オールインワン」アプリであり、中国人のニュースソースや買い物アプリとして極めてよく活用されている。

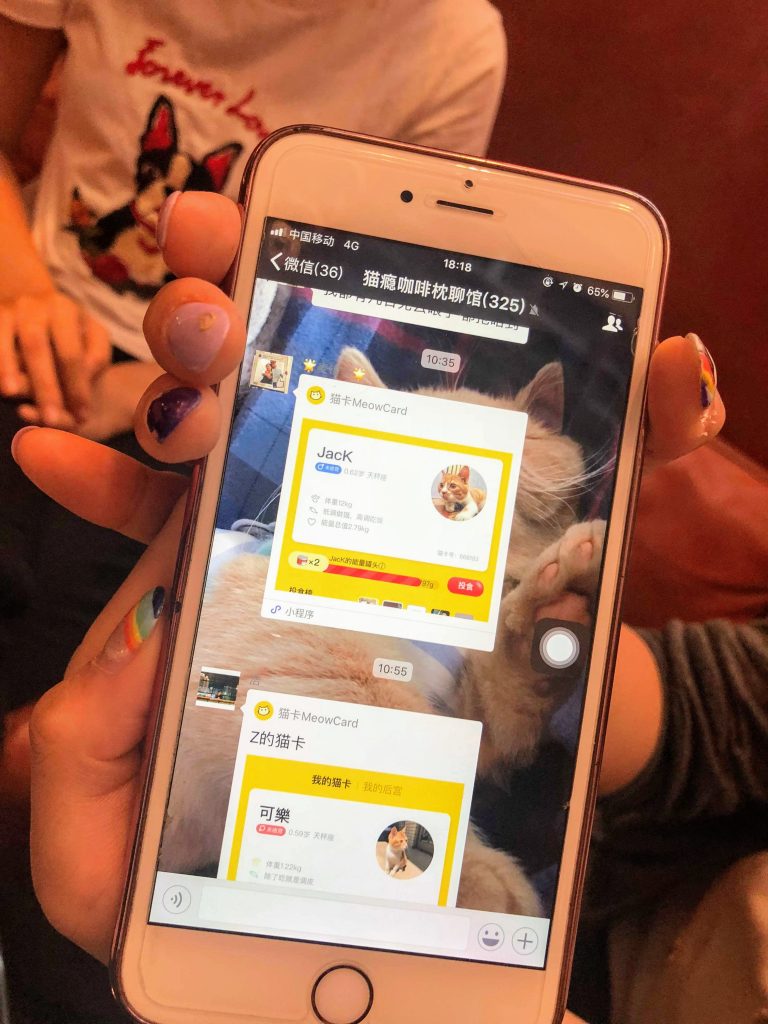

例えば、取材した方の一人は、「猫」を飼っていたが、彼女はwechat上で、300人以上いる「猫好き」のグループに所属しており、そこで積極的に発信をしていた。

面白いのは、この「グループチャット」が様々な使われた方をしているという点だ。

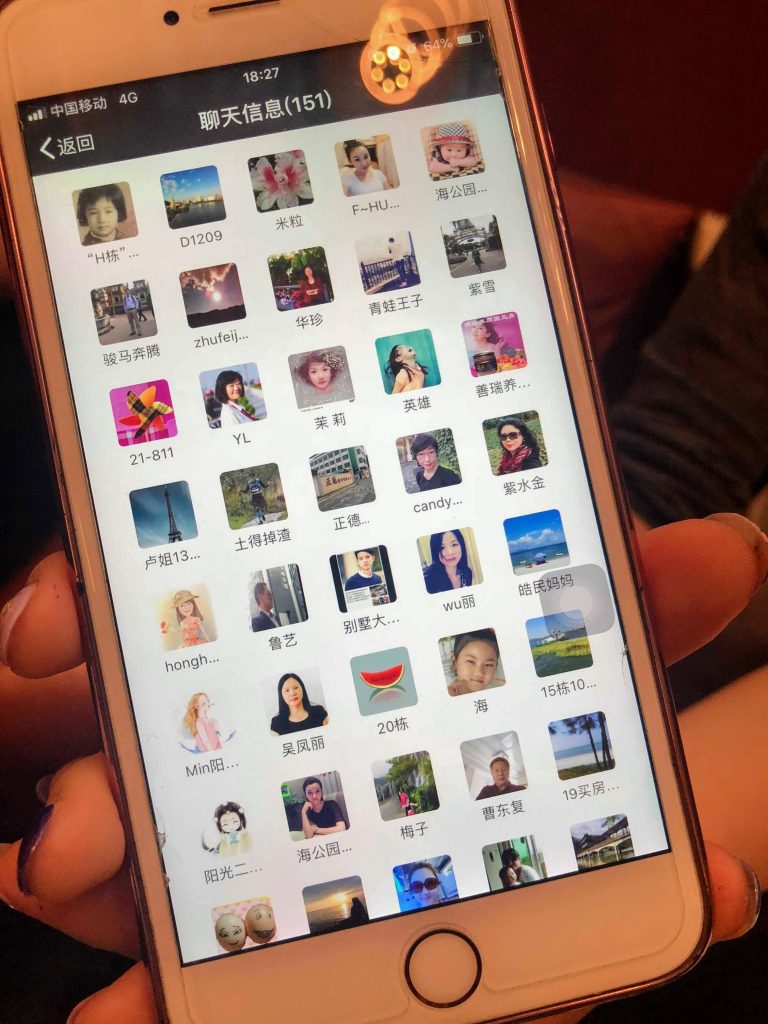

例えば彼女は、以下のような150人ぐらいのグループにも所属しているが、このグループはなんと「同じ(周辺の)物件に住んでいる住人と、不動産管理会社と、大家さんのグループチャット」である。

何故こんなグループがあるのかといえば、物件情報を流したり、不動産に関する手続きの話をしたり、クレームを挙げたりするためである。

「ご近所付き合いも、wechatで」なのだ。

また、学生へのインタビューを行い、就職活動について聞いた。

「就職をするにはインターンが必須。だけど、どの会社がインターンを募集しているかは、その会社のホームページを見ても、ほとんどわからない。」という。

では、どうやってインターンを募集しているかどうかを知るのか、と聞くと

「その会社のインターンをやっている学生のグループチャットに入って、空きが出たら紹介してもらう」

と言う。

要するに、「良い大学」に入り、「良いグループチャット」に入れてもらって、インターンの情報を先にとらなければ、憧れの会社には入れないということだ。

就職の機会は、全く公平ではない。厳しい学歴社会(?)である。

中国人は「webサイト」という概念が希薄

逆に「ググれない」「wechatで欲しい情報が取れる」という状況ゆえ、中国人は「ブラウザを使う」という文化が殆どない。

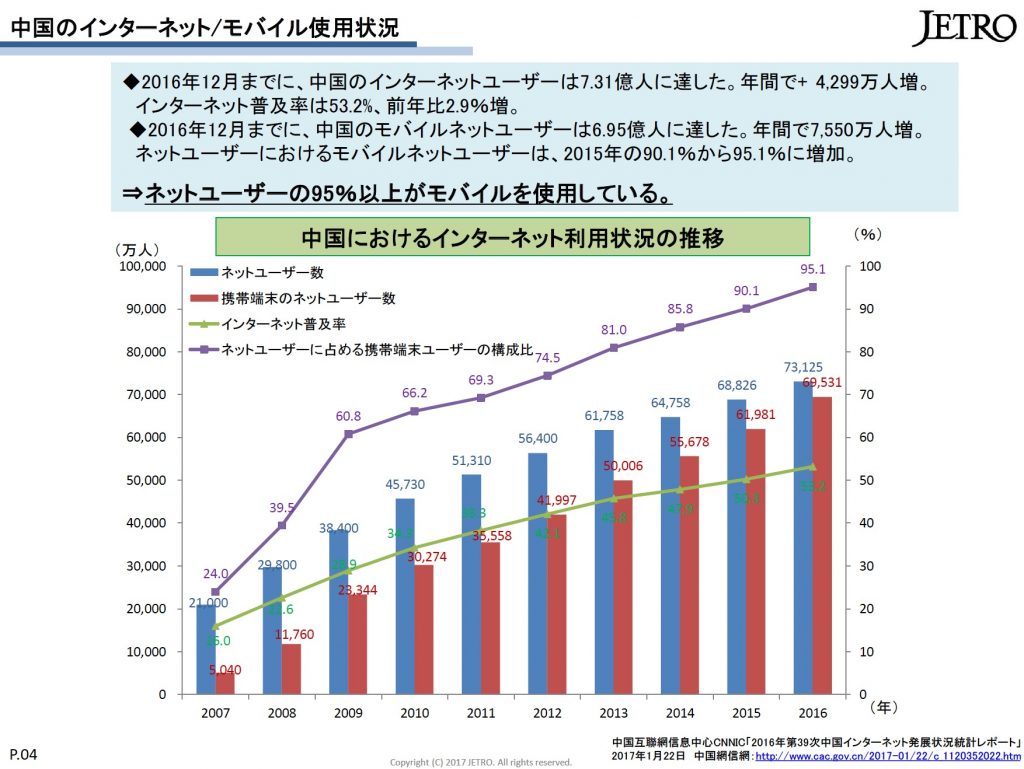

ブラウザを使わない、ということは「webサイト」といった概念が希薄であるということだ。実際、以下のJETROの調査にもある通り、中国人のインターネット利用は、ほぼモバイルである。

では、どうするのかと言うと、結局彼らはアプリを使って情報を取得する行為が一般的だということだ。

実際、中国人は実に様々なアプリを使う。不動産のアプリ、結婚相手を探すアプリ、家に生鮮食料品を運んでくれるアプリ、職を探すアプリ……

彼らのインターネットは「サイト」ではなく「アプリ」の中に存在している。

だが「アプリ」はインストールのハードルが高い。「最近は新しいアプリを入れなくなった」という方も、日本人では多いのではないだろうか。私も同様に「アプリインストールは面倒」と常々思っている。

しかし、中国人のアプリのインストール方法は、日本よりも洗練されている。

アプリストアにアクセスしてダウンロードするのではなく、「アプリ」の中にさらに「アプリ」があり、それを利用するのだ。

wechatなど、プラットフォームとなっているようなアプリの中には「公式アカウントをフォローするだけで使えるようになるアプリ」が大量に存在している。

したがって、中国人はアプリストアにわざわざアクセスしなくても、アプリを使うことができるのである。

例えば以下のような具合である。

こちらも、同様だ。

中国の「インターネットプラス」という戦略

先に紹介したJETROのレポートでは、中国のインターネット戦略が紹介されている。

2015年3月、中国の国会に相当する全国人民代表大会で、李克強首相が政府活動報告において、「互聯網+(インターネットプラス)行動計画」を提出した。

「互聯網+(インターネットプラス)」はつまり、インターネット技術(「移動互聯網(モバイルインターネット)」、「雲計算(クラウドコンピューティング)」、「大数据(ビッグデータ)」、「物聯網(モノのインターネット)」などの新しいインターネット技術全体)とほかの産業が結びつくことであり、「インターネット+医療」、「インターネット+物流」、「インターネット+金融」などのように、あらゆる産業と連携し、従来の産業の新たな発展の推進を目指す。

国家が強力に推進する、インターネットの世界。

Googleも、Facebookも、Twitterも存在しない世界は、欧米や日本とは全く異なる進化を遂げていた。

そう、まるで「別の世界線」上にあるパラレルワールドのように。

ティネクトは、新しいAIライティングサービス AUTOMEDIA(オートメディア) の

最新資料を公開しました。

AIが“書く”を担う。

人が“考える”に集中できるライティングサービス

【著者プロフィール】

・安達のTwitterアカウントBooks&Apps

・安達裕哉Facebookアカウント (安達の最新記事をフォローできます)

・すべての最新記事をチェックできるBooks&Appsフェイスブックページ

・ブログが本になりました。

(Photo:吉沢康弘、安達裕哉)