ウィザードリィ、というゲームがある。

元々は、1981年にApple IIというパソコン用に発売されたゲームで、その後ありとあらゆるパソコン、ありとあらゆるゲーム機に移植されて、世界中で超絶大人気になったゲームだ。今でいうところの廃人養成ゲームだったといっていい。

ウィザードリィは、自分のパーティ(冒険者チーム)を作ってダンジョンを冒険する、いわゆるダンジョン探索型のRPGだ。

いわゆる、といっても、後に出てくる全ての「ダンジョン探索型のRPG」の始祖の位置にウィザードリィがある、と言っても別段言いすぎではないだろう。ウィザードリィは、それ程衝撃的であり、革新的であり、中毒的だった。

勿論ウィザードリィの下敷きには、「D&D」というこれまた偉大なゲームがあるのだけど、それはまた別の話だ。

ウィザードリィのなによりすごいところは、「世界の半分が、プレイヤーの想像にゆだねられている」という点だ。

ウィザードリィにおいて、ゲームを始めた時点では、自分が動かせるキャラクターは一人もいない。最初に名前を聞かれることもないし、冒険の目的を教えてくれる王様もいない。

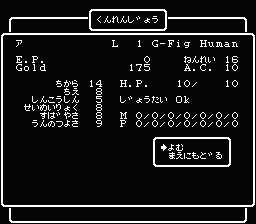

プレイヤーは、まず「訓練場」という施設に行って、自分が動かす冒険者たちを作り出すところから始めなくてはいけない。いわゆるキャラクターメイキングだ。

キャラクターメイキングで、プレイヤーは自分が動かす冒険者を作っていく。

しかし、冒険者のビジュアルは設定されていない。プレイヤーはただただ、冒険者に名前をつけて、冒険者の職業と種族を決めて、冒険者の能力を割り振るだけ。

そしてそこから、何もかもが始まるのだ。

「ビジュアルが設定されていない」ということは、同時に「どんなビジュアルを想像するのも、プレイヤーの自由」ということだ。

プレイヤーは、なんなら自分の好きな既存のキャラクターの名前をつけてもいいし、自分の本名や友達の名前をつけてもいいし、自分が考えたオリジナルな名前をつけてもいい。

そしてそこから、プレイヤーの想像の中で、あらゆるキャラクターが動き出す。

例えばプレイヤーは、「ロードス島戦記」に出てきた冒険者の名前をつけるかも知れない。パーンやディード、エトやスレインがそこに登場するかも知れない。

例えばプレイヤーは、「指輪物語」に登場したキャラクターの名前をつけるかも知れない。ビルボやギムリ、アラゴルンやレゴラスが迷宮に潜っていくかも知れない。

例えばプレイヤーは、ごく身近な人物の名前をつけるかも知れない。たかしくんは戦士で、ひろき君は魔法使い。まもるくんは呪われてしまうかも知れない。

「名前」というごくシンプルな発火地点から、ダンジョンには色がつき、立体化し、そして世界になる。

プレイヤーの想像の中で、シンプルな線画でしかないワードナの迷宮は、けた外れの存在感を持った「物語」の舞台になるのだ。

戦い、魔法を使い、敵を倒していくという戦闘の要素。

探索し、アイテムを集め、マップを描き、さらなる奥を目指すという探索の要素。

敵を倒すと出現するアイテムを鑑定し、良質な武器を手に入れ、更に強い敵から更に強い武器を手に入れるという、アイテム収集の要素。

それら全てを、「プレイヤーの想像力」という魔筆が彩り、ウィザードリィは無数のプレイヤーを虜にする魔のゲームとなった。

あるものは「むらまさ」や「しゅりけん」や「シールド+2」を手に入れる為に数十時間を費やし、あるものは脳内で数百ページに渡る冒険日記を書きあげた。それが、今に至るまで、我々にとって「ウィザードリィ」が特別のゲームである所以だ。

ところで最近、ファミコン版のウィザードリィ3を久しぶりに始めた。

私の家では、ニューファミコンの実機が今でも動く。PCのモニタにつなげて画面を出力する環境もある。

Wizardry3は一度バッテリーバックアップの電池を交換しており、それでももう15年くらいは経っている筈なのだが、今でもきちんとバッテリーが稼働している。

一点謎なのが初代「三國志」であって、ゲームが発売してから既に30年経っているのに、電池交換もしていないバックアップがどういうわけか未だに生きている。光栄が一体どんな魔法を使ったのか本当に謎なのだが、それは余談なので取り敢えず置いておく。

ファミコン版のウィザードリィは本当に本当に名移植であって、ベタな移植でもなくきちんとアレンジしてあるのに、ヌルくもならず理不尽に難しくもなく、本当に最適なゲームバランスになっている。

生まれて初めて触ったのがファミコン版の「3」であって、これはPC版でいうと2作目である「ダイヤモンドの騎士」の移植版なのだが、ここでなんで順番が入れ替わっているのかという話も今は一旦置く。

*

ここで、少し罪深い話をしなくてはいけない。

ウィザードリィには、上記した通りキャラクターメイキングの要素があるのだが、その時ランダムで「ボーナスポイント」というものが配布され、それを能力に追加していくシステムになっている。

キャラクターには、それぞれ「ちから」とか「せいめいりょく」とか「しんこうしん」といった能力値があり、それにポイントを1ずつ割り振っていく。ステータス次第でそのキャラクターがなれる職業が決まる。そういう仕組みだ。

例えば、「ちから」のステータスが11あれば、戦士になることが出来る。

「ちえ」のステータスが11あれば、魔法使いになることが出来る。

一方、侍とかロードとか忍者といった上級職になるには、かなり大量のボーナスポイントが必要になる。ボーナスポイントは5から9の数字になることが普通なのだが、それではまず無理だ。

たまに出てくる15とか、16といったボーナスポイントでもまあ厳しい。最初からロードや侍を作るのならば、滅多に出ることがない、20以上とか、30以上のボーナスポイントを狙わなくてはいけない。

冒険初期から「忍者」を作ろうなどとしたら、それこそ極小の確率にかけて50台のボーナスポイントを引き当てる必要がある。

まあ、実際にそういった上級職につけたとして、冒険が楽になるかどうかはちょっと微妙だったりもするのだが。

それでも、出来ることならたくさんボーナスポイントを割り振られた、優秀なキャラクターを形作ってあげたいというのがプレイヤー心だ。

当時のウィザードリィプレイヤーの中には、高いボーナスポイントを狙って、何度もキャラクターを作り直した人もたくさんいた筈だ。

しんざきも、ご多分に漏れず、10以上、出来れば20台や30台のキャラクターを狙おうとした。

最初に「あ」や「い」といった簡単な名前をつけておいて、ボーナスポイントを確認する。高いボーナスポイントが出たら名前を付けなおす、低いボーナスポイントだったらキャラクターを消してやり直す。それがボーナスポイント吟味の基本だ。

そこで手が止まった。

ここは訓練所だ。プレイヤーは訓練所で、実際に冒険に旅立つキャラクターを吟味する、いわば面接官だ。

ウィザードリィ世界は厳格だ。キャラクターは、いわばステータスとボーナスポイントという「数値」だけで判断される。

「ボーナスポイント5…にんげん、中立、戦士ですか……不採用」という世界だ。

プレイヤーとの面接で、いわば「不採用」となったキャラクター達は、一体どこにいくのだろう?

ボーナスポイント5を適当に割り振られた人間善の戦士「あ」。彼はその後、どこに旅立ち、何をしているのだろう。剣を握っているのだろうか。志半ばで斃れてしまったのだろうか。

魔法使い「い」や盗賊「う」は元気だろうか。田舎に帰って、地元で地道に働いているのだろうか。それとも身を持ち崩して、万引きでもしながら生計を立てているのだろうか。

たまに手に入る大金でギルガメッシュの酒場にでも行って、酒場女相手に憂さを晴らしているのだろうか。

いうまでもなく、これはただの妄想だ。実際には、使われないキャラクターは、単にメモリの藻屑になり、ゲームのデータの海の中に消える。

しかし私は、妄想がウィザードリィ世界の半分を埋め尽くすほどに強力で、重要なゲームの礎ですらあることを知っている。

そして、かつてはただヒロイックな世界だけを想像力という魔筆に担当させておけば十分だったしんざきは、今はもう、十分に社会を知ってしまったのだ。

社会には就職が、仕事が、生活があることを知っている。それを妄想から切り離すことは、今の私にはもう出来ない。

これは、加齢に伴う想像力の劣化、あるいは想像力の老化なのだろうか?

私は、違う、と思った。

これは想像力の進化、妄想力の拡張だ。

少年時代の私は、社会を知らなかった。生活を知らなかった。だから、そこに想像を結びつける必要はなかった。ただ、ヒロイックな世界だけを追い求めていればよかった。

今の私は、生計を立てるということがどんなことなのかを知っている。そして、それを想像の中に、あるいは創造の中に取り入れることが出来る。

だとしたら、私はそこから逃げるべきではないのではないか。かつて自分が捨ててきたキャラクターを、ダイヤモンドの騎士にしてやることも、私には出来るのではないか。

*

ウィザードリィ3は、ワードナの迷宮があった「1」のストーリー的な続編にあたる一作だ。私が初めて触れたウィザードリィでもあり、初めてクリアしたウィザードリィでもある。

そこに、今から私は漕ぎ出そうと思う。一度もボーナスポイントの吟味をしていないキャラクター、かつて私が捨ててきた無数のキャラクターを率いて。

いうまでもなく、パーティのリーダーはにんげん・善の戦士、ボーナスポイント6の「ア」だ。

「ア」がすべてのコッズ装備をそろえ、ダイヤモンドの騎士になる瞬間を、私は今から楽しみにしている。

今日書きたいことはそれくらい。

ティネクトは、新しいAIライティングサービス AUTOMEDIA(オートメディア) の

最新資料を公開しました。

AIが“書く”を担う。

人が“考える”に集中できるライティングサービス

【プロフィール】

著者名:しんざき

SE、ケーナ奏者、キャベツ太郎ソムリエ。三児の父。

レトロゲームブログ「不倒城」を2004年に開設。以下、レトロゲーム、漫画、駄菓子、育児、ダライアス外伝などについて書き綴る日々を送る。好きな敵ボスはシャコ。

ブログ:不倒城

(Photo:Josh Wedin)