6歳になる娘が、最近「明日からやる」と言うようになった。

例えば、娘は幼稚園から日別に課題を出されるのだが、その課題になかなか手がつかない。

今は夏休み中ということもあり、「課題はどうしたのか」と尋ねると、「あしたからやる」と答える。

なるほど。

だがこの発言はあまり望ましいとは言えない。

なぜなら「あしたからやる」は、弱い自制心の現れだからだ。

人生をある程度望ましい方向にコントロールする上で、「自制心」は非常に重要なファクターだ。

実際、スタンフォード大の心理学者、ウォルター・ミシェル氏は著書で次のように述べている。

自制心は長期的な目標を首尾良く追求するには欠かせない。

また、思いやりに満ち、互いに支えあう関係を築くのに必要とされる克己心や共感を育むのにも必須だ。

自制心があれば、幼いころに困難に陥ったり、学校を中退したり、物事の成り行きに無頓着になったり、大嫌いな仕事から抜け出せなくなったりするのを避ける助けになる。

そして自制心は、満足のいく人生を築くのに絶対必要なEQ(情動的知能)の根底にある「万能能力」だ。

もちろん、大人になれば更に「自制心」は強く要求される。

クライアントからの依頼を確実にこなすこと、自分自身の能力開発を行うこと、家族のために時間を使うこと、友人との関係を保つこと……

自制心の欠如は、ありとあらゆるシーンで、ペナルティとなる。

私は娘に言った。

「明日やるという言葉は、今日からできることに対しては、言わないほうがいいと思う。」

「なんで?」

「……」

私は回答に困った。

自制心が大事だということはわかっているが、「なぜ、「明日」ではダメなのか」と率直に問われると、説明が非常に難しい。

「自制心をつけるため」という説明もしっくりこない。

なぜなら、「先送りするな」と脅して娘が課題をクリアしたとしても、娘の自制心を鍛えたことにはならないからだ。

むしろ「怖い人の言うことには黙って従え」という間違った教訓を与えることにもなりかねない。

「ぜったいあしたからやるからー」と、娘が繰り返す。

私は迷った挙げ句、

「わかった、明日は必ずやるんだよ」

と折れた。

私がきちんと説明できないことを娘に要求することはできないし、娘の意思を無視するわけにも行かない。

翌日。

残念ながら、というか予想通り、娘はまた課題をやらなかった。

私は娘が一向に課題を始めないことにイライラしていた。

「きのう、あしたからやるって言ったよね?」

流石に娘はバツが悪かったのか、

「言ったけど……」と口ごもる。

「ではなぜやらないの?」

「あんまりやりたくない気分」

「……」

*

人は、なぜ「いまサボれば(またはやってしまえば)悪い結果が待っている」と知りつつ、

「いま、楽をしたい」

「いま、快楽を得たい」

という衝動に負けてしまうのだろう。

上述したウォルター・ミシェル氏はその理由を脳の「大脳辺縁系」の機能によるという。

私達の大脳辺縁系は依然として、進化上の祖先の大脳辺縁系と同じように機能する。

今でも情動的にホットな「ゴー!」システムのままで、快感や苦痛、恐れといった情動を自動的に引き起こす強力な刺激に対する、素早い反応を専門としている。

生まれた時すでに完全に機能するので、赤ん坊はお腹が空いたり痛みを感じたりすると泣く。(中略)

このシステムは反射的で、単純で、衝動的であり、反応行動や興奮、衝動的行動を、たちまち自動的に引き起こす。

そのせいで未就学児はベルを鳴らしてマシュマロを食べ、ダイエットをしている人はピザにかぶりつき、喫煙中毒者はタバコの煙を吸い込み、腹を立てた虐待者はパートナーを殴り、性的な自制心を失った男性は清掃係の女性につかみかかる。

多くの人が知るように、この機能は極めて強力で、子供はおろか、大人ですらこれに抗うのはとても難しい。

だからこそ、ウォルター・ミシェル氏は

「幼いころに自制を可能にする戦略を学んで練習するほうが、長い人生を通じて確立されて根付いたホットで、自滅的で、自動的な反応のパターンを変えるよりも、ずっとやさしい」

と述べる。

そしてこの能力は、子供を親の思う通りにコントロールしようとすると、身につきにくいことがわかっている。

最初の研究のとき、子どもの選択と、自由意志があるという感覚を後押しすることで自主性を奨励した母親の子どもは、のちにマシュマロ・テストで成功するのに必要な種類の認知的スキルや注意コントロールスキルが最も優れていることがわかった。

これは、母親の認知的能力と学歴の差をバーニーらが考慮に入れたときにさえ、当てはまった。

ここからは次のようなメッセージが読み取れる。

すなわち、幼児を過剰にコントロールする親は、子どもが自制のスキルを発達させるのを妨げる危険を冒しているのであり、一方、問題解決を試みる際の自主性を支え、奨励する親は、子どもが保育園から帰ってきて、どうやってマシュマロを二個手に入れたかを嬉々として聞かせてくれる可能性を、おそらく最大化しているのだろう。

つまり、私は親として、娘に「課題をやる」という選択肢を自主的に選ぶ事ができるよう、技術と環境を与えなければならない。

では「今、ここ」を乗り越えるための技術と環境とは、一体なんだろうか。

人間の脳は「感情・気分」が殆どの場合「論理・事実」に勝ってしまうので、結果をそのまま予測することでは行動は変わらない。

娘がそうだったように、頭で理解していても、行動には移せないのである。

例えば

・たばこを吸うと肺がんになる可能性が上がる

・減量しないと高血圧、高脂血症などに繋がり、様々な疾患の可能性が高まる

というのは事実であるが、これを「知って」いても、行動は変わらない。

ではどうするか。

ウォルター・ミシェル氏は自分自身の禁煙体験をとりあげ、

行動すること、しないことの結果がもたらす「気分」を、よりリアルに想像することが効果的であると述べる。

実際、ミシェル氏はヘビースモーカーであった。

彼自身はタバコの危険性を合衆国衛生局のレポートを読み、知っていたが「喫煙は学者の生活様式の一部で、他の人も喫煙している」と自分を正当化していた。

だが彼はある日、スタンフォード大学のメディカルスクールで、ストレッチャーに固定された肺がんの男性を目撃する。

彼が看護師に話を聞いたところ、がんはあちこちに転移しており、今から放射線治療にゆくところだという。体にはあちこちに緑の印があり、それは放射線を照射する位置を示していた。

彼はこの光景を見てショックを受け、ようやく禁煙を決意した。

彼はタバコを嫌悪感をもよおすものにするため、灰皿に顔を突っ込んで思い切り息を吸い込み、がん患者の姿を思い出すように努め、三歳の娘に「娘は指しゃぶりを、氏はたばこをやめること」を交換条件として契約した。

結果的に、数週間で彼は禁煙することに成功した。

遠い将来に起きるかもしれない感情を、今シミュレーションすることで、人は今すぐ、行動することができるようになる。

この考え方は様々に応用できる。

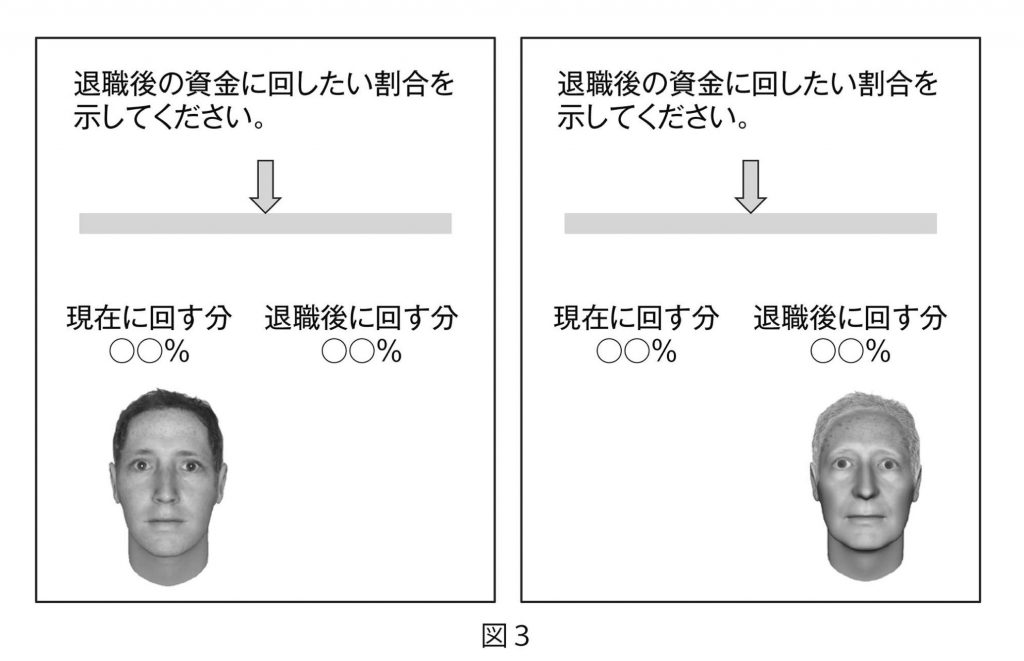

例えば、ニューヨーク大学のハーシュフィールド氏は、アバターの年齢を変えた場合、貯蓄性向に変化が出るかを見る実験をした。

(出典:マシュマロ・テスト 成功する子、しない子 早川書房)

すると、「自分の今の姿」のアバターよりも「自分の老後のアバター」を見せられた人のほうが、三〇%も多く貯蓄の意思を示した。

リアルな将来像が、普段とは異なる行動を促すのである。

つまり、自制心とはすなわち想像力の産物であり、「今すぐやる」は将来の自分の感情をどれだけシミュレートできるかにかかっていると考えてよいだろう。

*

私は娘に言った。

「今日、課題をやらなかったら、後でどんな気持ちになると思う?」

「んー……。いやなきもちになるとおもう」

「どんな?」

「あそんでても、たのしくなくなっちゃうし。」

「じゃあ、今課題を楽しくやるにはどうしたらいいと思う?」

「お父さんにいっしょにやってもらったら、たのしいとおもう。」

そう言うと、娘はおもちゃなどがない、廊下に向かって走っていった。

「妹ちゃんがいたり、おもちゃがあると、きになっちゃう。こっちでやる。」

ほんのちょっとの技術と、環境次第で誰でも自制心は身につけることができる。

そう思った。

ティネクト(Books&Apps運営会社)提供オンラインラジオ第6回目のお知らせ。

<本音オンラインラジオ MASSYS’S BAR>

第6回 地方創生×事業再生

再生現場のリアルから見えた、“経営企画”の本質とは【ご視聴方法】

ティネクト本音オンラインラジオ会員登録ページよりご登録ください。ご登録後に視聴リンクをお送りいたします。

当日はzoomによる動画視聴もしくは音声のみでも楽しめる内容となっております。

【今回のトーク概要】

- 0. オープニング(5分)

自己紹介とテーマ提示:「地方創生 × 事業再生」=「実行できる経営企画」 - 1. 事業再生の現場から(20分)

保育事業再生のリアル/行政交渉/人材難/資金繰り/制度整備の具体例 - 2. 地方創生と事業再生(10分)

再生支援は地方創生の基礎。経営の“仕組み”の欠如が疲弊を生む - 3. 一般論としての「経営企画」とは(5分)

経営戦略・KPI設計・IRなど中小企業とのギャップを解説 - 4. 中小企業における経営企画の翻訳(10分)

「当たり前を実行可能な形に翻訳する」方法論 - 5. 経営企画の三原則(5分)

数字を見える化/仕組みで回す/翻訳して実行する - 6. まとめ(5分)

経営企画は中小企業の“未来をつくる技術”

【ゲスト】

鍵政 達也(かぎまさ たつや)氏

ExePro Partner代表 経営コンサルタント

兵庫県神戸市出身。慶應義塾大学経済学部卒業。3児の父。

高校三年生まで「理系」として過ごすも、自身の理系としての将来に魅力を感じなくなり、好きだった数学で受験が可能な経済学部に進学。大学生活では飲食業のアルバイトで「商売」の面白さに気付き調理師免許を取得するまでのめり込む。

卒業後、株式会社船井総合研究所にて中小企業の経営コンサルティング業務(メインクライアントは飲食業、保育サービス業など)に従事。日本全国への出張や上海子会社でのプロジェクトマネジメントなど1年で休みが数日という日々を過ごす。

株式会社日本総合研究所(三井住友FG)に転職し、スタートアップ支援、新規事業開発支援、業務改革支援、ビジネスデューデリジェンスなどの中堅~大企業向けコンサルティング業務に従事。

その後、事業承継・再生案件において保育所運営会社の代表取締役に就任し、事業再生を行う。賞与未払いの倒産寸前の状況から4年で売上2倍・黒字化を達成。

現在は、再建企業の取締役として経営企画業務を担当する傍ら、経営コンサルタント×経営者の経験を活かして、経営の「見える化」と「やるべきごとの言語化」と実行の伴走支援を行うコンサルタントとして活動している。

【パーソナリティ】

倉増 京平(くらまし きょうへい)

ティネクト株式会社 取締役 / 株式会社ライフ&ワーク 代表取締役 / 一般社団法人インディペンデント・プロデューサーズ・ギルド 代表理事

顧客企業のデジタル領域におけるマーケティングサポートを長く手掛ける。新たなビジネスモデルの創出と事業展開に注力し、コンテンツマーケティングの分野で深い知見と経験を積む。

コロナ以降、地方企業のマーケティング支援を数多く手掛け、デジタル・トランスフォーメーションを促進する役割を果たす。2023年以降、生成AIをマーケティングの現場で実践的に活用する機会を増やし、AIとマーケティングの融合による新たな価値創造に挑戦している。

ご視聴登録は こちらのリンク からお願いします。

(2025/7/14更新)

◯TwitterアカウントBooks&Apps(個人的な、様々な情報発信をします)

◯安達裕哉Facebookアカウント (安達の記事をフォローできます)

◯Books&Appsフェイスブックページ(Books&Appsの記事をフォローしたい方に)

◯ブログが本になりました。

(Photo:Basheer Tome)