任天堂の社長だった岩田聡さんが、55歳の若さで亡くなられたのは、2015年7月11日のことでした。

僕はファミコン時代から、岩田さんが作った『ゴルフ』や『バルーンファイト』『ピンボール』に夢中になっていましたし、HAL研究所という小さな会社から、抜擢されて任天堂の社長になった岩田さんのサクセスストーリーと、そんな凄い人であったにもかかわらず、いつも静かに微笑んでいる姿に親しみと憧れを抱いていたのです。

こんなリーダーの元で働くことができたらいいのになあ、あるいは、自分自身も、岩田さんのような人に少しでも近づきたいなあ、って。

『岩田さん: 岩田聡はこんなことを話していた。』(ほぼ日刊イトイ新聞・編/ほぼ日ブックス)は、岩田さんの言葉や、岩田さんをよく知っている人たちが、岩田さんについて語ったことを集めた本です。

岩田さんは、糸井重里さんと長年親しくされていました。

糸井さんたちがつくっていた『MOTHER2』というゲームが、このままでは完成しない、という状況で、事態を打開するための切り札として投入されたのが、岩田さんだったのです。

それがきっかけで、岩田さんが亡くなられるまで、糸井さんとの交流は続いていたそうです。

岩田さんは、生前、「本を書きませんか」という話はすべて断っていたのですが、今回、糸井さんの『ほぼ日』が、岩田さんの御遺族の了解を得て、この本を編みました。

偉人伝、という感じではなくて、岩田さんが実際に語った言葉の断片が、そのまま集められている本なのですが、岩田さんは、HAL研究所の社長になったときも、そして、任天堂の社長であったときも、つねに、プログラマーとして得てきた自分の知見を問題解決のために応用してきたことがわかります。

あらゆることがそうですけど、仕事って、かならず「ボトルネック」といわれるいちばん狭い場所ができてしまって、そこが全体を決めちゃうんですよね。

逆に、全体をどうにかしたかったら、ボトルネックがどこなのかを見つけて、まずそこを直さないといけません。

ボトルネックより太いところをいくら直したとしても、全体はちっとも変わらないんです。

わたしは、そのことはよく意識するようにしてきました。

これは自分がコンピュータをやっていて得意だったことのうちのひとつです。

たとえば、「もっとプログラムを速くしてください」というときには、ボトルネックになっている部分がかならずあって、それが全体を遅くしているんですね。

プログラムの世界では、よく、「全体のなかの1%の部分が、全体の処理時間の7割から8割を消費している」などといわれるぐらい、そこばかり何回も処理しているということがあり得ます。

ですから、そのボトルネックになっているところを直さない限りは、そうじゃないところをいくら直しても意味がないんですね。

ところが、人は、とにかく手を動かしていたほうが安心するので、ボトルネックの部分を見つける前に、目の前のことに取り組んで汗をかいてしまいがちです。

そうではなくて、いちばん問題になっていることはなにかとか、自分しかできないことはなにかということが、ちゃんとわかってから行動していくべきです。

そのように心がけたとしても、行動のもととなるのは所詮仮説に過ぎないので、間違っていることもあるかもしれません。

けれども、少なくとも「ここがボトルネックになっているはずだから、これをこう変えれば全体がこうよくなるはずだ」というふうに行動しなければいけないんですけど、わりとそれができないんですよね。

これを読みながら、僕自身は、「他人の目を意識して、とにかく手を動かして、『やっていること』をアピールしがちだよな」とか、「自分にとって解決しやすい問題を優先してしまいがちである」ことを考えていたのです。

岩田さんは、つねに、「やるべきことの優先順位」を考えていました。

そして、プログラマーとして学んだこととして、こんな話もされています。

プログラムの世界は、理詰めです。

だから、もしも完動しないとしたら、原因は全部、プログラムしたこっちにある。

わたしは、人と人とのコミュニケーションにおいても、うまく伝わらなかったらその人を責めずに、自分の側に原因を探すんです。

コミュニケーションがうまくいかないときに、絶対に人のせいにしない。

「この人が自分のメッセージを理解したり共感したりしないのは、自分がベストな伝え方をしていないからなんだ」と思うようにすると決めたんです。

それはきっと、プログラムをやっていたおかげですね。

だって、システムが動かないときは、絶対に間違っているんですよ、プログラムが(笑)。

だから、人と話してうまくいかなかったら、「わからない人だな」と思う前に、こっちが悪かったんだろうと思う。

うまくいかないのならば、自分が変わらないといけない。

この人に合ったやり方を、こちらが探せば、理解や共感を得る方法はかならずある。

いまでも、コミュニケーションがうまくいかなかったら、自分の側に原因を求めています。

そう思えるのは、きっと、過去に組んできたプログラムのおかげですね。

ほかにも、プログラムの経験が会社の経営に活きていることはたくさんあります。

たとえば、何層にも重なった複雑な問題を単純化してほぐしていくときには、プログラマーとしての経験がものすごく役に立っています。

大企業の社長の仕事というのは「人間」を動かすことであり、「人間は、コンピュータのように、命令通りに動いてはくれない」と考えてしまいがちです。

日本では、理系よりも文系出身の経営者が多いし、トップに立つ人は、「精神論」を振りかざすことが少なくありません。

しかしながら、岩田さんには、人間を説得して動かすのも、プログラミングと同じことだという意識があって、プログラムのデバッグのように会社の問題に向かっていたのです。

もちろん、表には出せない、つらいことや面倒なこともたくさんあったのだとは思いますが、岩田さんは、目の前に出された「自分が解くべき課題」から逃げることはありませんでした。

そういう問題を解決することを、楽しんでいるかのようでもありました。

僕などは「この人には何を言っても通じない」と、早々に投げ出してしまうことが多いので、岩田さんのこの姿勢には圧倒されたのです。

大企業の社長ともなれば、「自分の言うことを聞けないのは、お前が無能だからだ」って言っても、ほとんどの人は逆らえないじゃないですか。

「そういうことをするはずではなかった人」が、権力の座に就くと、豹変してしまうのです。

ところが、岩田さんは、どんなにそのプログラムが大きくなっても、ひとりのプログラマーとして、問題に真摯に向き合い続けました。

この本を読んでいると、「岩田さんというのは、人間が大好きだったのか、それとも、大嫌いだったのか、どちらなのだろう?」と思うことがありました。

糸井さんや宮本茂さんのような、ごく一部の「自分をさらけ出して話ができる人」を除いては、岩田さんにとっては、世界は矛盾だらけで、人はバカばかりに見えていたのではなかろうか。

他人に過剰な期待をしていなかったからこそ、岩田さんは、あんなにいつも優しい笑顔でいられたのではなかろうか。

もしかしたら、人生とか会社経営というのは、岩田さんにとって、やりごたえのあるゲームやプログラムだったのかもしれません。

そう考えることによって、たしかに、人生も多少は楽しくなりそうな気もします。

そして、岩田さんは「みんなをハッピーにすること」をプログラマーとしての自分の使命にしている人でもあったのです。

任天堂の宮本茂さんが、岩田さんについて語っておられる章の一部です。

岩田さんがいなくなって、会社はきちんと回ってますよ。

いろんなことをことばにしたり、仕組みとして残していってくれたおかげで、若い人たちが生き生きとやってます。

困ったのは、ぼくが週末に思いついたしょうもないことを、月曜日に聞いてくれる人がいなくなったことですね。

「岩田さんがいなくなっても、会社はきちんと回っている」

宮本さんのこの言葉こそ、岩田聡というリーダーの生きざまを象徴したものだし、宮本さんからの最高の賛辞だと僕は感じました。

ワンマン経営者がいなくなると、すぐにダメになったり、お家騒動が起こったりする企業は、たくさんありますよね。

それは、その企業が「特定の個人」のカリスマ性に依存してきたからであり、その人がいなくなったら、勢いを失ってしまう。

岩田さんは、任天堂に「誰がリーダーになっても(もちろん、とんでもない人がなれば別ですが)、うまく回っていく、時代についていけるようなシステム(仕組み)」を残していったのです。

そのおかげで、任天堂は、岩田さんがいなくなっても、宮本茂さんたちを中心に、世界のテレビゲーム業界、エンターテインメントの世界で、すばらしい作品を作り続けていられるのです。

岩田さんが、本を出すのをずっと断っていた、というのも、自分が後世に遺すのは「カリスマ性」や「名言」ではなくて、「考え方」や「仕組み」だという意識があったのではないかと思います。

自分がもてはやされることではなく、『任天堂』が存続し、面白いゲームを作り続けていくことこそが、岩田さんの願いであり、目標でもあったのでしょう。

いまの時代、そして、これからの時代のリーダーを目指す人には、ぜひ一度読んでみていただきたい。いや、ぜひ、手元に置いてほしい。

ものすごく読みやすくて面白いし、センチメンタルな話はほとんど書かれていないのだけれど、読んでいて、僕は何度も目頭が熱くなりました。

ああ、僕がずっと遊んでいたゲームは、こんなすごい人が、真剣につくっていたんだな、って。

岩田さんの言葉や考え方が、ひとりでも多くの人に、届きますように。

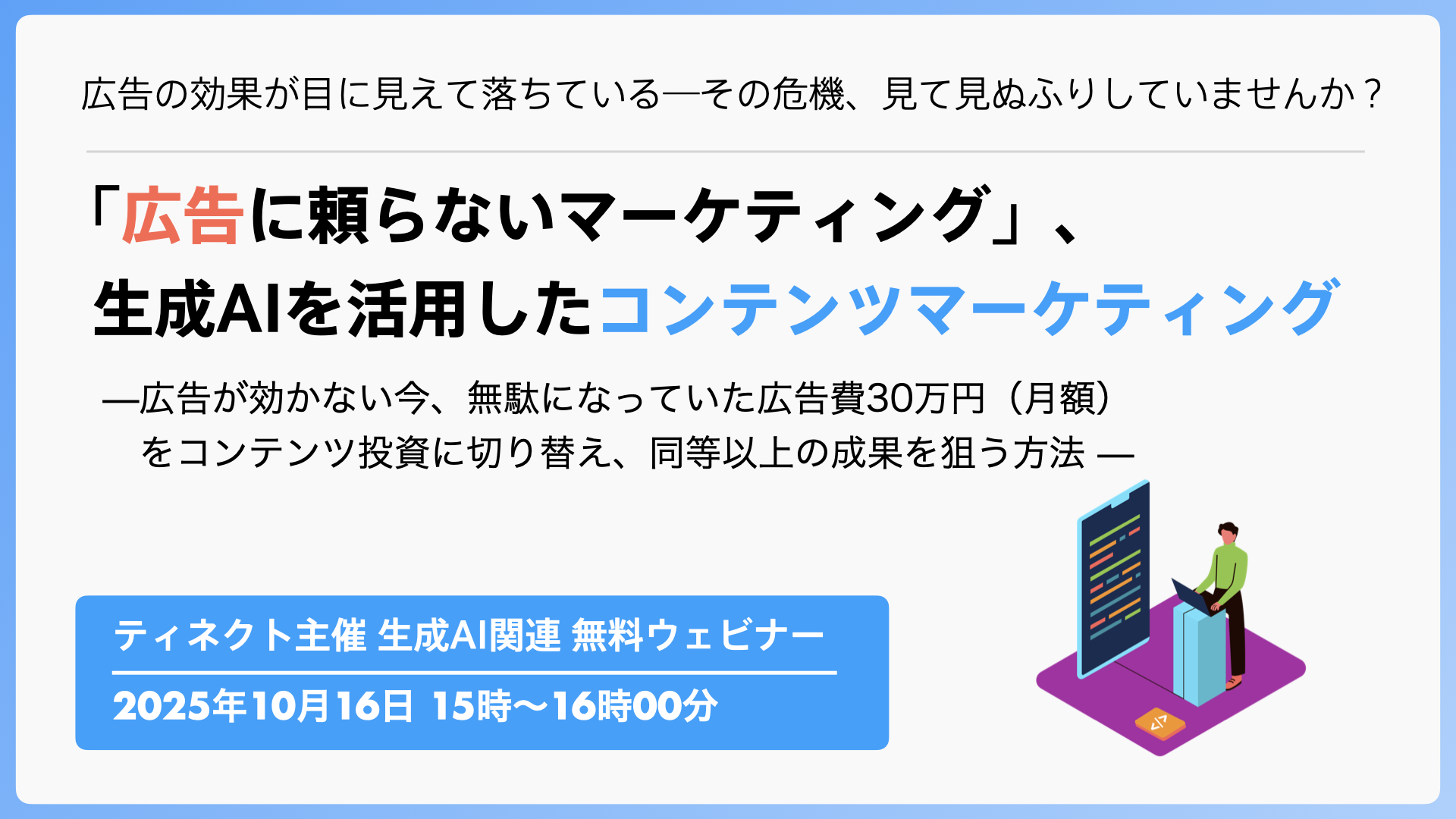

【ティネクトからのお知らせ:セミナー案内】

広告の費用対効果が低下する中、ティネクトが提案するのは「広告に頼らない戦略」。

本セミナーでは、限られた予算で成果を出すための生成AIを活用したコンテンツマーケティングについて、金融機関系メディアの成功事例を交えてご紹介します。

中堅・中小企業にとって、広告は“分が悪い戦い”になっています。限られた予算で大企業と同じ広告市場に挑んでも、競り負けるのは当然です。

そこで今、注目されているのが「広告に頼らない、資産としてのコンテンツ投資」。

生成AIを活用し、低コストで継続的に成果を生む仕組みを構築する方法を解説します。

<2025年10月16日(木)実施予定>

「広告に頼らないマーケティング」、生成AIを活用したコンテンツマーケティング

—広告が効かない今、無駄になっていた広告費30万円(月額)をコンテンツ投資に切り替え、同等以上の成果を狙う方法 —

【セミナー内容】

第1部:なぜ今「広告からコンテンツ」へシフトするべきなのか

登壇者:倉増 京平(ティネクト 取締役/マーケティング責任者)

・広告クリック率が年々低下する最新データ

・広告費が「売上に直結しにくくなっている」構造的理由

・「広告は一瞬、コンテンツは資産」──長期視点の投資発想

第2部:金融機関系メディア事例──広告に頼らず成長を続ける“自社メディア”戦略

登壇者:桃野 泰徳(ティネクト 編集責任者/取締役CFO)

・なぜ成長できるのか、広告依存から脱却した理由

・どんな体制と戦略で、どのようなコンテンツを生み出したか

・成功のカギになった「読まれる」「信頼される」記事の構造

第3部:生成AIが可能にする“再現性のあるメディア運営”とは?

登壇者:安達 裕哉(ティネクト 代表取締役/Books&Apps編集長)

・記事制作・ファクトチェック・公開までをAIで効率化する方法

・「読まれる」「選ばれる」記事を継続的に生み出す仕組み

・AUTOMEDIAによる編集フローの最適化事例

第4部:御社が“今”何をすべきか──60分無料診断のご案内

登壇者:倉増 京平(ティネクト 取締役/マーケティング責任者)

・成功企業が共通して「最初にやった」3つのこと

・今、自社はどのフェーズか? を知るための無料診断のご案内

・個別診断で得られる特典:自社サイト診断レポート/KPI設計テンプレート

日時:

2025年10月16日(木)15:00〜16:00

参加費:無料(事前登録制)

Zoomウェビナーにてオンライン開催

お申込み・詳細はこちらのティネクト公式ページよりご確認ください。

(2025/10/10更新)

【著者プロフィール】

著者:fujipon

読書感想ブログ『琥珀色の戯言』、瞑想・迷走しつづけている雑記『いつか電池がきれるまで』を書きつづけている、「人生の折り返し点を過ぎたことにようやく気づいてしまった」ネット中毒の40代内科医です。

ブログ:琥珀色の戯言 / いつか電池がきれるまで

Twitter:@fujipon2

(Photo:Tobias Vemmenby)