ちょっとまえ、面白い記事をツイッターで拝見した。

企業の採用担当が、面接時に見ているポイントを端的に表現したものだ。

曰く、「事実と意見を分けて説明できるかは圧倒的に重要で、これができない人はかなり厳しい。」とのこと。

クローズな勉強会などで話をしたら好評だったのでブログに書きました / 面接時に見ているポイント – VOYAGE GROUP techlog https://t.co/64ehNAYLAi

— Masanori KOGA (@makoga) October 29, 2019

彼がこれを重視する理由としては

「事実と意見を分けて説明するのがうまい人が書いた障害報告書は読みやすい」とある。

確かに読みやすい文章を書く人は、知的能力が高い事が多いので、採用の精度は良いのではないかと推測する。

ただ、この文章を読んで感じるのは、

「なぜ「事実」と「意見」を区別して話せない人がいるのか。」

という疑問だ。

*

過去に部下だった人のひとりが、ちょうど「事実」と「意見」の切り分けができない人だった。

例えば、こんな具合だ。

「昨日の営業、途中退席してごめん。お客さん、ウチに依頼するか、決めてくれた?」

「大丈夫だと思います。」

「大丈夫って……決まったのか、決まってないのかが、知りたいんだけど。」

「あ、まだ決まってないです。」

「そうか、決まるかなと思ってたけど……。お客さん、何か懸念事項について言ってた?」

「金額について不満そうでした。」

「もう一度聞くけど、不満だと「言った」の?」

「いえ、たしか……言ってないかと。」

「じゃ、なんで不満だと言えるの。」

「えーと…」

「もう一度聞くけど、なんて「言ってた」?」

「ええー……確か、金額については交渉の余地がありますか、と言ってました。」

「交渉ね……、なんて回答したの?」

「私の一存で決められませんので、持ち帰りますと。」

「そしたらお客さんはなんて言った?」

「納得してくれたみたいでした。」

「だ、か、ら、お客さんはなんて言ってたの?」

「あ、すみません。えーと……確か、わかりました、と言ってました。それと、今思い出したんですけど、見積もりを指定の様式にして欲しいとも言ってました。」

彼から話を聞くと、状況を把握するのに通常の3倍の時間がかかる。

何度かこのようなことが続き、私は彼に訓練を施して、きちんと「意見」と「事実」を区別できるように話せるまで、現場を任せてはいけない、と感じた。

こういった人は結構多く、以前に書いた記事に登場する「話のかみ合わない人」にも通じるものがある。

上司:「昨日、顧客訪問が3件あったと日報に書かれてるけど、今期の受注に繋がりそうな成果があれば、報告してもらえる?」

部下:「あ、一つ困ったことがありまして。お客さんから会社の概要について詳しくわかる資料はないか、と聞かれたんですよ。」

上司:「(成果を報告しろと言ったのに……)会社案内なら、この前発注をかけたので、後ろの棚に入ってるよ。」

部下:「いえ、あれじゃダメなんです。」

上司:「なぜ?」

部下:「違うのがほしいということでした。」

上司:「(は?質問に答えろよ……)いえ、私が聴いているのは、「なぜダメなのか」だから、理由を教えてもらえる?」

部下:「うちの会社案内、サービス案内が不十分だと思うんですよね。」

上司:「あなたの意見ではなく、お客さんがなんと言っていたかを教えて。」

部下:「ですから、違うのがほしいと。」

上司:「(イライラ)いや、お客さんが、なぜこの会社案内がダメだと言っていたのか、聴いてないの?」

部下:「えーと、さっきも言ったとおり、サービス案内が不十分だったと思いますが。」

上司:「(イライライライライライラ)だーかーらー、あなたの感想ではなく、なんてお客さんが言ってたんだよ?」

部下:「あ、それは聴いてません。でも多分サービス案内のせいだと思います。」

上司:「(結局聴いてないのかよ)……わかりました。聴いてないと。ではなぜ、サービス案内のせいだと?」

部下:「会社案内を見せたら、サービス案内のところを見て色々と質問してきたからです。」

これらは、企業におけるコミュニケーション能力に関してのクリティカルな欠点だ。

だが、残念ながら、何回言ってもできない人は全くと行ってよいほどできないので、解消に向けて動くべく、何回かその理由を考えたことがある。

*

色々と文献を漁っていくと、ノーベル経済学賞受賞者の、ダニエル・カーネマンが、私の疑問に対してそれなりに明確な答えを用意していてくれた。

彼の著作によれば、

「人は、出された質問が難しいと、それを簡単な質問に置き換えてしまう」

という、人間の脳のつくりに依る。

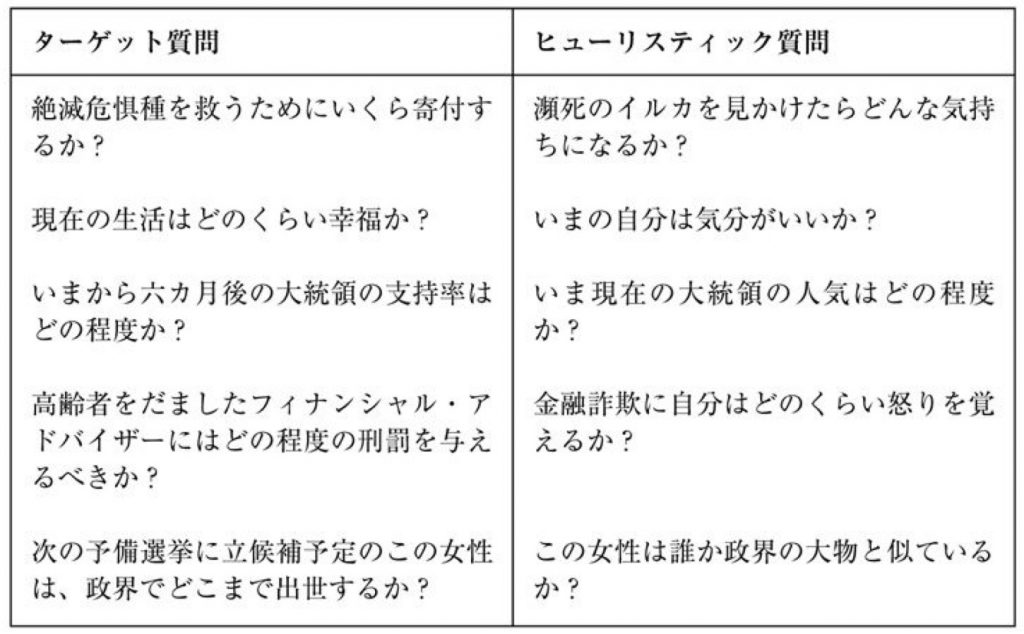

例えば、以下の表を見てほしい。

(出典:ファスト&スロー(上))

例えば、「現在の生活はどのくらい幸福か?」と聞かれた人がいるとする。

正確に回答をしようとすれば、「幸福」の定義を行い、過去の幸福度を算定し、現在の幸福度と比較して算出しなければ回答できないはずだ。

ところが、それはとても面倒で難しい。

だから多くの人は、脳内で勝手に「いまの自分は気分がいいか?」という質問に置き換え、

「まあまあ幸福です」

などと回答してしまう。これが「ヒューリスティックス」と呼ばれる、脳の働きだ。

「事実」と「意見」を区別できていない人は、無意識にこれを行ってしまっている。

上の会話の事例では

「お客さん、ウチに依頼するか、決めてくれた?」という質問に対して、

本来であれば

「その場では決めてくれませんでした。金額について「交渉の余地はあるか」と聞かれましたので。ただ、金額の折り合いさえ付けば、残りの課題は解決しているので、受注可能です。」

と回答しなければならない。

だが、そのような回答は「考えるのがとても面倒くさい」。

だから彼は、質問を

「お客さん、ウチに依頼するか、決めてくれた?」から、「受注できるかどう思う?」という質問に勝手に置き換えて、

「大丈夫だと思います」

という、自分の気持だけを答えたのだ。

これが「事実」と「意見」の切り分けができない人の正体である。

*

では、このようなコミュニケーション特性は直るのだろうか。

個人的な考えでは「直すことは可能」である。

というのも、これは「賢さ」というよりも「注意力」の問題だからだ。

ダニエル・カーネマンによれば、ヒューリスティックは脳の「早い思考システム」(≒直感的なもの)が担当している。

だが、それを口に出してしまうと「意見」を言ってしまう。

だから、それが「意見」か「事実」かを検証するために、脳の「遅いシステム」(≒論理的なもの)の方を使えば良い。

つまり、注意力を働かせて、「回答しようとしたことをチェックする訓練」を受ければ、直すことは可能だ。

コンサルティング会社で働くには、これができないと致命的なため、新人の時には上司から事あるごとに矯正された。

報告がわかりにくい時 → 「結論から言って。」

話がまとまっていない時 → 「これに書いてみて。」

上司やお客さんに大事なことを伝える時 → 「言葉にこだわって。」

記憶があいまいな時 → 「会議や営業の記録は必ず当日中にまとめなさい。」

この4つだけでも、かなり「回答する時に注意する」ことに繋がり、結果としてこれは、「事実」と「意見」を区別する訓練にもなる。

また、その時に上司にとても感謝したのは、「早くしろ」と急かされなかったことだ。

私の考えがまとまるまで、紙に書き上がるまで、上司は10分でも、20分でも待ってくれた。

上司のスケジュールの過密度を考えれば、本当に感謝しかない。

*

冒頭の面接官は、こんなことを記事の最後に追記していた。

社内に下書きを公開したところ『この公開によって「面接対策される」みたいな懸念ってありますか?』と聞かれたので、『対策してきて、しっかりした受け答えができる人が応募してくれるのはウェルカムです!』と返答しました。

そう、「注意を働かせる」のは、誰でもできる。

対策、訓練で「事実」と「意見」は誰でも区別して話せるようになるのだ。

◯Twitterアカウント▶安達裕哉(人の能力について興味があります。企業、組織、マーケティング、マネジメント、生産性、知識労働者と格差について発信。)

ティネクトは、新しいAIライティングサービス AUTOMEDIA(オートメディア) の

最新資料を公開しました。生成AIの進化と共に我々使いこなす側もその最適化のため大幅にアップデートしています。

AIが“書く”を担い、人が“考える”に集中できる——

コンテンツ制作の新しい形をご紹介します。

AIが“書く”を担う。

人が“考える”に集中できるライティングサービス

- AIが記事構成から執筆・ファクトチェックまでを自動実行

- 3名の著者陣がプロンプト設計を監修し、品質を人の目線で担保

- SEO・GEO(生成AI検索)対応の構成ロジックを標準搭載

- WordPressなどCMSと連携し、投稿も自動化可能

【著者プロフィール】

◯Twitterアカウント▶安達裕哉

◯安達裕哉Facebookアカウント (安達の記事をフォローできます)

◯Books&Appsフェイスブックページ(Books&Appsの記事をフォローしたい方に)

◯ブログが本になりました。

Photo by John Schnobrich on Unsplash