「人を評価し、報酬を決定する」のは、最も楽しくない仕事の一つだ。

だが、組織では誰かが必ずやらなければならない。

特に、最近は自社においても「人事」をどのようにやるべきかを考える機会が増えた。

しかし、納得のいく評価は難しい。

制度を作るのは、さらに難しい。

そこで、当社の人事施策でやろうと思っていることを、これまでの経験を踏まえて書いてみたい。

弊社における、評価の原則

これまでの経験でを総合すると、

弊社のようなスタートアップの人事において、おそらく有効だと言えることがいくつかある。

第一に「評価制度はシンプルな方が良い」。

そもそも評価制度は複雑になればなるほど、透明性、すなわち公正さが失われる。

これは、Googleが社員から募集した意見とも一致する。

社員は業績管理について真剣に考えていた。

たとえば、業績区分にどんな名称をつけるべきかについて投票を募ると、4200を超える票が投じられた。

そこに見られた何より明らかな傾向は、奇抜なものではなく、まじめで明快なものが好まれることだった。

事実、Googleは2013年当時、全部で41段階あった評価を思い切って5段階にした。

そして、データを取った結果「少なくともこの2つの評価方式のうちでは、5つの区分のほうが区分をさらに増やすよりも優れていることがわかった。」としている。

第二に、会社への貢献度と評価が一致する。

これは一見、自明ではあるが、現実として、評価制度の多くは、必ずしもこうなっていない。

ご存知のように、多くの日本企業では未だに、横並び文化が根強く残っている。

だが、知識社会で企業を運営するならば「この人に辞められると困る」位の仕事をする人には、十分な評価と、報酬を渡さなくてはならない。

裏を返せば、評価のかなめは「社員の誰が、どのくらい会社に貢献したか、比較できるようにする」ことだと言える。

第三に、「がんばり」ではなく「成果」を評価する

貢献度の比較が評価の本質である以上、貢献度をごまかすことができると、根底が揺らいでしまう。

いわゆる「フリーライダー」の問題だ。

進化心理学者のウィリアム・フォン・ヒッペルによれば、我々の本能には「フリーライダー」がいると、それを罰したくなる性質が組み込まれている。

現代の会社でも「フリライダーの評価を下げること」は、組織を維持するために必要だ。

現在でも「頑張ったら評価される」と思っている人も根強くいる。

それは完全に間違いではない。かつて「肉体労働」や「単なる作業」では「がんばり」=「高評価」だった。

だが現代の知識労働においては「がんばり」は、評価対象にならない。

知識労働においては、アウトプットが全てで、だからこそ「自由に働ける」という特典があるのだ。

第四に、評価者の主観をできる限り小さくする。

私の観察では、有能な人ほど評価には公正さを求め、無能な人はえこひいきを求める。

有能であれば、成果で語ることができるが、無能は温情にすがるしかないからだ。

だが往々にして人は「情」に弱い。

したがって「有能な人」を引き止め、無能を排除したいのであれば、評価バイアスの原因である「えこひいき」(もしくは「主観・好き嫌い」でも良い)を極力小さくできるように、設計する必要がある。

上を踏まえて、具体的にどのような制度の運用をするか

さて、個人的には、上の条件を満たすためには、今のところ、OKRをベースにする手法が自社では有効だろうと感じる。

あまり聞き慣れない言葉かもしれない。

これはインテルのCEOだったアンドリュー・グローブが、ピーター・ドラッカーの目標管理を改良して作り上げた手法だ

OKRとは、目標(Objectives)と主要な結果(KeyResults)の頭文字を取ったもので、企業やチーム、個人が協力して目標を設定するための手順とされる。

知識労働の生産性向上において非常に有効なツールとされており、現在ではAOL、ドロップボックス、リンクトイン、オラクル、Slack、スポティファイ、ツイッター、BMW、ディズニー、エクソン、サムスンなどが導入している。

では、具体的にはどのような手法なのか。

上で挙げた書籍を参考にして説明する。

まずは全社の目標を経営陣が作成し、それを受けて、各部門の目標が決定されていく、という手順は、従来の目標管理制度(MBO)と何ら変わりはない。

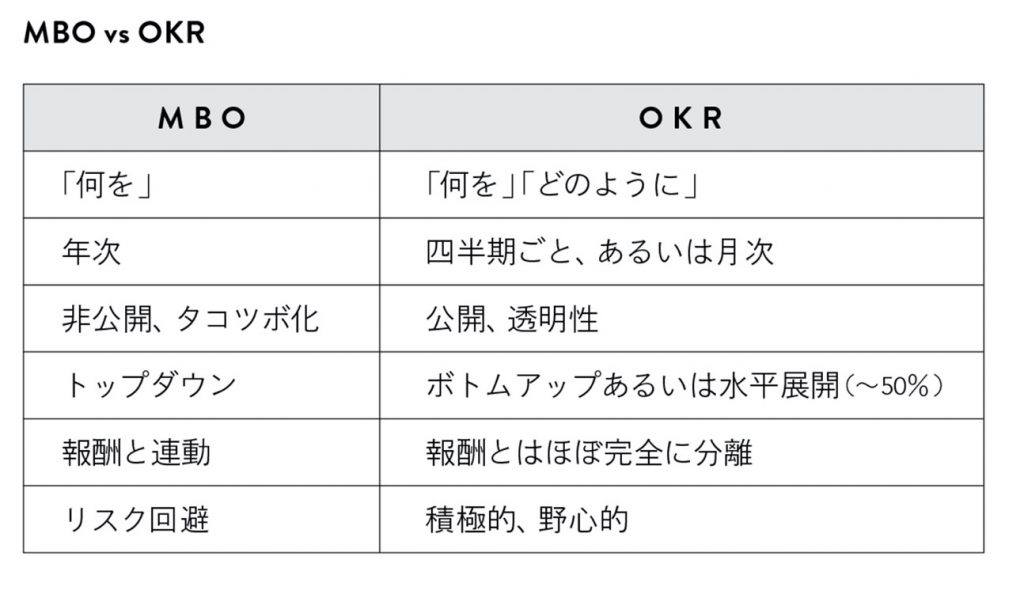

逆に、異なるのは以下の項目だ。

(出典:伝説のベンチャー投資家がGoogleに教えた成功手法 OKR)

「早いサイクルで回す」「トップダウンではなくボトムアップ・水平展開」という点で異なるが(報酬との分離については後述)、特に重要なのは「目標」の作り方だ。

従来の目標管理制度は、「目標」と「目標を達成するための活動」を定めていた。

しかし、OKRは大きく異る。

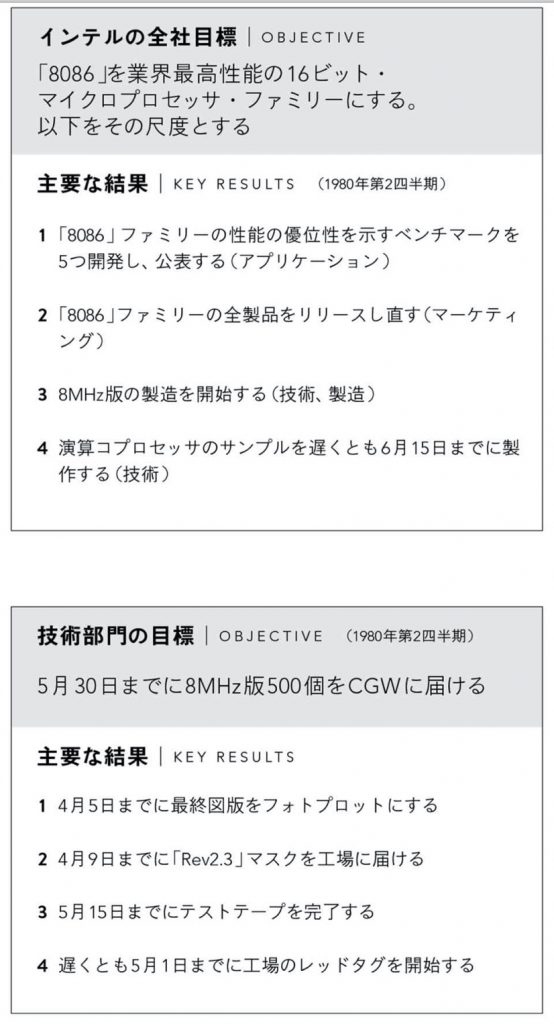

・目標(O)はゴールと意図を表す。(だから売上だけ、とかはダメ。)

・主要な成果(KR)は、活動ではなく成果を書く。この成果は測定可能で、検証可能でなければならない。また、KRをすべて達成すれば、100%、目標を達成できる。

・OKRは、全員に開示する。

具体的には、以下のようなイメージだ。

(出典:伝説のベンチャー投資家がGoogleに教えた成功手法 OKR)

このようなやり方には、利点がいくつかある。

まずはシンプルであること。

知識労働で必須とされる、自分の努力を何にフォーカスしなければならないか(逆に言えば、何を捨てなければならないか)の認識が、とてもわかりやすい。

つぎに、KRが測定可能、検証可能なので「貢献度」が明確で、個々人のパフォーマンスを極めて測定しやすい。

「パフォーマンスとは、何をやったかではなく、何を結果として残したか」という、結果重視の意図を強く感じる。

そして最大のポイントは、全員に開示されることだ。

低すぎる目標や、価値のない目標は一目瞭然であり、「ズル」ができず、達成、未達成の判定が容易である。

報酬のバランスの調整もしやすい。

このような理由から、私は現在自社で行っている「タスクリストを基にした業績判定」と相性が良いと感じた。

予想される困難

逆に、いくつか予想される困難もある。

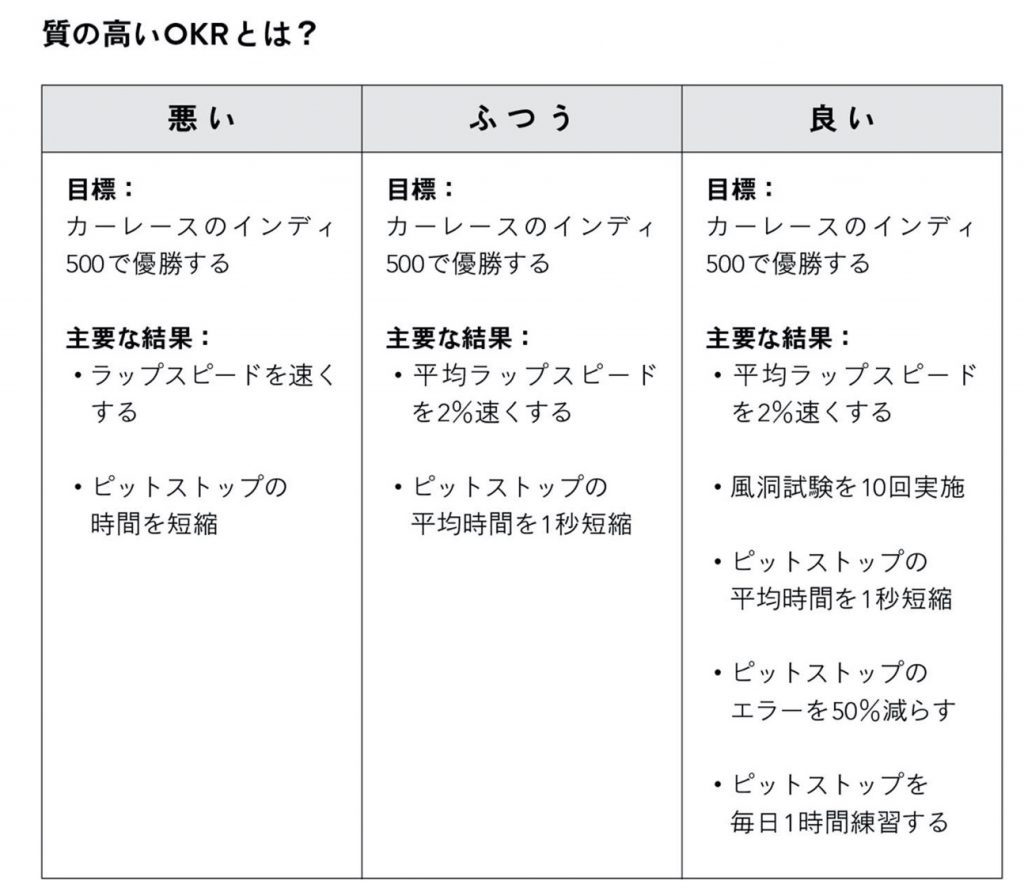

例えば、質の高いOKRを作るには、2つの困難がある。

一つは、「良いO」を作ること。

良いOは、会社の経営戦略そのものである。

だが、会社の戦略を一点に絞り込むのは、そうかんたんなことではない。

もう一つは、「KR」が作れるかどうか。

例えば、下の図は「悪い」「ふつう」「良い」OKRがある。

だが、熟考無しでつくってしまうと「悪い」OKRになりがちではないだろうか?そもそも、OKRを作るには、ある程度の能力が必要だろう。

(出典:伝説のベンチャー投資家がGoogleに教えた成功手法 OKR)

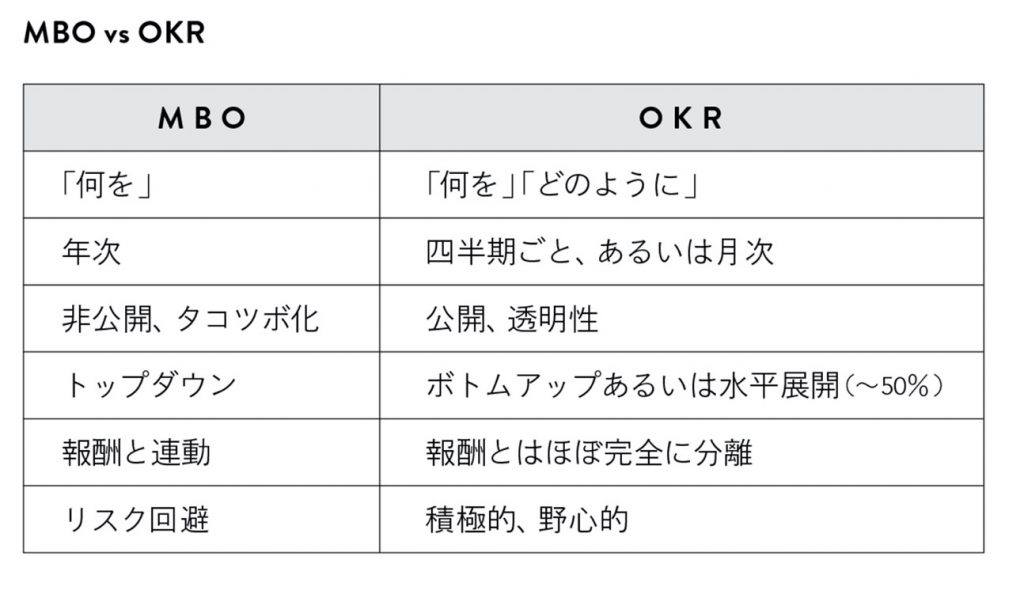

そしてもう一つの大きな困難として、「報酬」とOKRは分離しなければならない、という注意事項だ。

下の図の下から2行目の欄を見てほしい。(再掲)

(出典:伝説のベンチャー投資家がGoogleに教えた成功手法 OKR)

これは「達成できる目標しか設定しない」という従来の目標管理制度の大きな弊害をなくすための注意事項である。

したがって、OKRの達成度は、評価とは直接結び付けず、純粋に「KRの内容」と「達成したこと」の両方を見て、全社への貢献度、事業へのインパクトを総合的に経営陣、管理職が討議し、決定していくというプロセスが必要となる。

このあたりがきちんと社員に理解されていないと、OKRが縮こまってしまい、本来の役割を果たせないだろう。

逆にOKRを野心的に設定するのであれば、「成果が出ない」メンバーを補佐し、成果が出るように導くのは、上司の重要な役わりだ。

それを部下の怠慢のせいにしてはならない。

だからこそ「部下へのサポート」は、今まで以上に重要となる。

OKRは「ツール」なので、使い方を練習しないとダメ

人事における、あらゆる制度は「ツール」、つまり道具である。

道具は、使い方を練習して初めて、本来の性能を引き出せる。

したがって、4サイクル〜8サイクル(つまり1年〜2年程度)ていど、評価と全く関係ない使い方をして、

使い方が成熟してきた頃、徐々に評価の材料として使っていく、助走期間が必要だろう。

なお、本記事において紹介した以下の本は、いろいろ調べた結果、とても良い本だと思うので、お勧めしておく。

特に、アンドリュー・グローブが、ピーター・ドラッカーのMBOからこれを派生させた部分については、目からウロコの連続だった。

ティネクト(Books&Apps運営会社)提供オンラインラジオ第6回目のお知らせ。

<本音オンラインラジオ MASSYS’S BAR>

第6回 地方創生×事業再生

再生現場のリアルから見えた、“経営企画”の本質とは【ご視聴方法】

ティネクト本音オンラインラジオ会員登録ページよりご登録ください。ご登録後に視聴リンクをお送りいたします。

当日はzoomによる動画視聴もしくは音声のみでも楽しめる内容となっております。

【今回のトーク概要】

- 0. オープニング(5分)

自己紹介とテーマ提示:「地方創生 × 事業再生」=「実行できる経営企画」 - 1. 事業再生の現場から(20分)

保育事業再生のリアル/行政交渉/人材難/資金繰り/制度整備の具体例 - 2. 地方創生と事業再生(10分)

再生支援は地方創生の基礎。経営の“仕組み”の欠如が疲弊を生む - 3. 一般論としての「経営企画」とは(5分)

経営戦略・KPI設計・IRなど中小企業とのギャップを解説 - 4. 中小企業における経営企画の翻訳(10分)

「当たり前を実行可能な形に翻訳する」方法論 - 5. 経営企画の三原則(5分)

数字を見える化/仕組みで回す/翻訳して実行する - 6. まとめ(5分)

経営企画は中小企業の“未来をつくる技術”

【ゲスト】

鍵政 達也(かぎまさ たつや)氏

ExePro Partner代表 経営コンサルタント

兵庫県神戸市出身。慶應義塾大学経済学部卒業。3児の父。

高校三年生まで「理系」として過ごすも、自身の理系としての将来に魅力を感じなくなり、好きだった数学で受験が可能な経済学部に進学。大学生活では飲食業のアルバイトで「商売」の面白さに気付き調理師免許を取得するまでのめり込む。

卒業後、株式会社船井総合研究所にて中小企業の経営コンサルティング業務(メインクライアントは飲食業、保育サービス業など)に従事。日本全国への出張や上海子会社でのプロジェクトマネジメントなど1年で休みが数日という日々を過ごす。

株式会社日本総合研究所(三井住友FG)に転職し、スタートアップ支援、新規事業開発支援、業務改革支援、ビジネスデューデリジェンスなどの中堅~大企業向けコンサルティング業務に従事。

その後、事業承継・再生案件において保育所運営会社の代表取締役に就任し、事業再生を行う。賞与未払いの倒産寸前の状況から4年で売上2倍・黒字化を達成。

現在は、再建企業の取締役として経営企画業務を担当する傍ら、経営コンサルタント×経営者の経験を活かして、経営の「見える化」と「やるべきごとの言語化」と実行の伴走支援を行うコンサルタントとして活動している。

【パーソナリティ】

倉増 京平(くらまし きょうへい)

ティネクト株式会社 取締役 / 株式会社ライフ&ワーク 代表取締役 / 一般社団法人インディペンデント・プロデューサーズ・ギルド 代表理事

顧客企業のデジタル領域におけるマーケティングサポートを長く手掛ける。新たなビジネスモデルの創出と事業展開に注力し、コンテンツマーケティングの分野で深い知見と経験を積む。

コロナ以降、地方企業のマーケティング支援を数多く手掛け、デジタル・トランスフォーメーションを促進する役割を果たす。2023年以降、生成AIをマーケティングの現場で実践的に活用する機会を増やし、AIとマーケティングの融合による新たな価値創造に挑戦している。

ご視聴登録は こちらのリンク からお願いします。

(2025/7/14更新)

【著者プロフィール】

◯Twitterアカウント▶安達裕哉

◯安達裕哉Facebookアカウント (安達の記事をフォローできます)

◯Books&Appsフェイスブックページ(Books&Appsの記事をフォローしたい方に)

◯ブログが本になりました。

Photo by Startaê Team on Unsplash