年がら年じゅうブログなどを書き続けている私だが、私なりにメインテーマみたいなものを持っている。

2013年頃まで、そのメインテーマは「自己愛」だったが、2014年頃から「急激な社会の進歩」に変わった。

たとえば2019年の1月に書いた『日本の破局的な少子化と、急ぎすぎた近代化』というブログ記事もそうしたテーマに沿ったもので、一日あたりのPV数の記録を塗り替えるほど、たくさんの人に読まれた。

日本も東アジアの新興国も、かつては近代化や経済発展を旗印に、つまり、欧米諸国のようになることを目標としてきた。ほかのアジアやアフリカの途上国も同様だろう。

しかし、急激な近代化とは、いったいどういうものだったのか? 急激に近代化し、経済発展を遂げた国々がたどり着いた破局的な人口減少を目の当たりにした時、長い時間をかけてたくさんの植民地を食い荒らし、そういった土台のうえに先進的な思想と国家体制をかためていった国々を、表層的かつ短期的に真似したツケは高いものではなかったかと、私は思わざるを得ない。

実のところ、アジア新興国の近代化と経済発展とは、潜在的な出生率も含めた人口ボーナスのすべてをなげうって行われた、代償を伴った経済発展プロセスではなかったのだろうか。

この記事を書く前後から、私は日本の周辺の国々にますます関心を持つようになり、現地に行ってみたり資料を読んでみたりするようになった。

そうした矢先、韓国について書かれた本を読んで震え上がるような気持ちになったので、これから紹介してみる。

たしかにこれは行き過ぎた資本主義だ!

その本のタイトルは『韓国 行き過ぎた資本主義 「無限競争社会」の苦悩』。

金敬哲という韓国人のジャーナリストによって書かれた、韓国についての本である。

本書のあとがきを読むと、著者は日韓の友好関係の回復を祈り、嫌韓に抗する気持ちで本書を執筆したとある。

と同時に、先だって経済成長を遂げ、少子高齢化などに早くから直面した日本から学ぶべきところがあり、両国がお互いに理解を深め、協力しあって欲しいと願っていることがわかる。

本書の内容を読んでいる最中、私は「これは、本当に韓国社会を心配している人が書いた書籍なのか?」と疑問を感じてしまった。

なぜなら、記されている韓国社会の闇があまりにも深すぎて、あまりにもひどすぎて、嫌韓タブロイド紙に列挙されていてもおかしくない内容に思えたからだ。

こうした感覚は私だけのものではないらしく、Amazonのベストレビュアーの一人も「この本を読んでいて、韓国の暗部の記載一辺倒の本が日本で必要とされる意味はなんだろうと違和感がだんだん強くなってきました。」と記している。

とはいえ筆者あとがきを読むに、嫌韓に擦り寄りたいわけでもあるまいし、内容の多くは統計データに紐付けされてもいる。

他のメディアや書籍で見知った韓国社会のレポートとも一致しているし、韓国映画『パラサイト 半地下の家族』の描写とも矛盾しない。

韓国がすさまじい競争社会であることは、以前からよく知られている。

受験シーズンの11月になると、交通機関や警察が受験生に全面協力する。

日本人からみると行き過ぎたカルチャーのようにみえるが、それだけ、学力の重要性が高いのだろう。

また、韓国にはカリスマ塾講師が有名人となって、莫大な年収を稼ぐカルチャーもある。

年収百億ウォンを超える彼らは「一打講師」と呼ばれ、数億ウォンの年俸を払って修士や博士クラスの人材を雇い、独自のシンクタンクをつくるほどの勢いだという。

たくさんの部下を雇いながらテレビ出演や出版もこなす彼らは、さながら超学歴社会のスター選手だ。

しかし、塾講師の闇もまた深い。

塾業界は徹底的に勝者独り占めの社会です。数十億ウォンから数百億ウォンの年俸を得られる一打講師は1%もいません。

大多数の講師が、月に200万ウォン余りの講義料で生活しています。

しかも彼らには、退職金をはじめ、いかなる社会的保障もありません

一握りの”勝ち組”塾講師の足元には、低収入の”負け組”塾講師がひしめていてる。

本書を読む限り、韓国社会は万事がこうで、厳しい競争を勝ち上がるべく、信じられない努力を子ども時代から強いられる。

夜11時すぎ、大峙洞の学習塾街にほど近い公園では、バスケットボールに夢中になっている子供たちの姿がしばしば目撃される。

過度な勉強で溜まったストレスを発散しているのかと思ったら大間違いだ。この子らはまだ塾の授業中なのだ。

大峙洞の小中学生の間では、最近、深夜時間を利用した「スポーツレッスン」がひそかなブームになっている。

塾で受験科目や外国語を徹底的に学んだ後、夜遅くまでスポーツを受講するのは、私には子どもの成長を妨げる危険行為のようにみえてならない。

しかし難関校合格のためには音楽やスポーツでも良い点数が取れなければならず、それらも受講の対象になっているという。

大学生になった後も、厳しい競争は続く。

韓国企業はインターンシップを採用活動の一環として使っているため、大企業のインターンシップが学生たちの争奪の対象になっている。

就職準備生が集まっているインターネットコミュニティで、インターン試験があるという人たちのコメントを見ると、大手企業のインターン採用競争率は数百倍にもなります。

地方の某格安航空会社のインターン採用競争率が180倍だったというニュースも聞きました。

日本に比べて大企業の採用割合の小さな韓国では、大企業の採用という狭き門に応募者が殺到している。

海外留学、ボランティア、資格、そのほか評価の対象になりそうなものを、たくさんの学生が片っ端から身に付けて競争するさまは、傍から見ていると蟲毒のようだ。

その蟲毒の上澄みである大企業の社員でさえ、出世の果てに40代~50代でリストラ、退職後の暮らしに四苦八苦するのだというから驚きだ。

企業情報分析会社の「韓国CXO研究所」は、2018年、韓国の売上高上位の10大企業の退職役員を対象に、役員たちの平均年齢と勤務年数などを全数調査して発表した。

これによると、韓国の10大企業で、初めて役員に抜擢される平均年齢は49.6歳、役員から退いた平均年齢は54.4歳だった。

(中略)

CXO研究所のオ・イルソン所長は、この調査結果を「四九開花、五四落花、花二絶頂」と表現する。

役員になれないサラリーマンも、もちろん肩たたきの対象だ。

ソウルの男性の平均退職年齢は53歳、女性は48歳であるという。中年の再就職が難しいのは言うまでもない。

圧倒的に高騰している教育費を支払わなければならない頃に肩たたきを食らえば、中流家庭は経済的に破綻してしまう。

韓国では、過大な教育費で借金を背負う家庭は「エデュプア(education poor)」と呼ばれるが、こうした家庭は、2011年の段階で82.4万世帯あると推定されているという。

誰のための競争社会なのか

韓国のような過剰競争社会では、子どもも大人も競争にくたびれ果ててしまう。

韓国の青少年の幸福指数は、OECD加盟国の最底辺を行き来しており、自殺率も高く、合計特殊出生率も世界一低い水準になっている。

また三放世代、五放世代、N放世代といったスラングが脚光を浴びているという。

三放世代というスラングは2010年代に登場したもので、恋愛、結婚、出産を諦めるという意味であるという。

これが、五放、七放、n放と数を増していったというからひどい話だ。

これは、いったい誰のための社会、誰にとって望ましい社会なのだろう?

私には、韓国社会で起こっている出来事が(そして世界で起こっているさまざまな出来事も含めて)人間に最適化された結果ではなく、資本主義の仕組みに最適化された結果にみえてならない。

ほんらい資本主義の仕組みは、人間を豊かにするため、社会を豊かにするための手段ではなかったかと思う。

資本主義には、もちろん商業的なブルジョワ階級のイデオロギーがついてまわるが、少なくともそれは、長いあいだ人類全体を豊かにする方向で働いてきた。

20世紀初頭にイギリスの労働者の暮らしが改善したのも、第二次世界大戦後のアメリカでアメリカンドリームが実現したのも、バブル崩壊まで日本が豊かな一時代を経験できたのも、資本主義の仕組みがうまく回って、その恩恵が国民のかなりの割合に行き届いたからだ。

ところが現在はたぶんそうではない。

資本主義の仕組みじたいが人間を組み敷き、搾り取ろうとしているようにみえてならない。

効率性や生産性といったキーワードは、人間に自由競争を促し社会を豊かにすると同時に「勝ち組」を生み出すが、人間を限界ぎりぎりまで学ばせ、働かせ、向上させようとする諸刃の剣ともなっている。

かつて、人間と資本主義は主人と手段の関係だったが、いまや逆転して、資本主義が主人で人間はその資本主義を富ませるための家畜と化しているのではないか──そんなことを考えたくもなるし、『パラサイト 半地下の家族』などが話題になるのも、そうした現状を反映したものではないかと思ったりする。

本当に『パラサイト』『ジョーカー』『家族を想うとき』『万引き家族』と並べると、今世界の映画界において最大のテーマは、LGBTでもAIと人間野感系でも地球温暖化でもなく「経済格差」なのだと言いたくなる。

それがアメリカでもイギリスでも韓国でも日本でも共通するテーマだというのが凄いな。

— ぼのぼの (@masato009) January 11, 2020

資本主義が人間の主人として君臨するようになり、その主人の命じるままに生きていかなければならないとしたら。

私たちが資本主義の家畜として、資本主義を肥え太らせるために努めなければならないとしたら。

なおかつ、資本主義のありようを正当化するための論理や倫理や通念が社会に透徹していて、逆らうことなど不可能であるとしたら。

既にこの社会に生まれてしまった人間は、仕方がない、自分のために生きているのか資本主義というご主人様を肥え太らせるために生きているのかわからないまま、効率性や生産性を金科玉条として働き続けるしかないだろう。

だが、そのような社会に自分の子孫を生まれさせたいと願う人はけして多くあるまいし、そもそも、資本主義に搾り取られながら子育てというぜいたくをやってのけるのは困難なことである。

資本主義の透徹した韓国社会で、自殺率が高く、合計特殊出生率が低いことは当然のことであるなぁ……と思う。

そして日本もまた、資本主義の先鋭化がゆっくりと進んで今に至っているから他人事ではない。

韓国には「ヘル朝鮮」という言葉もあるそうだが、資本主義の燃えさかる業火が海を越えて「ヘル日本」になった時、私たちにいったい何ができるのだろうか。

【お知らせ】

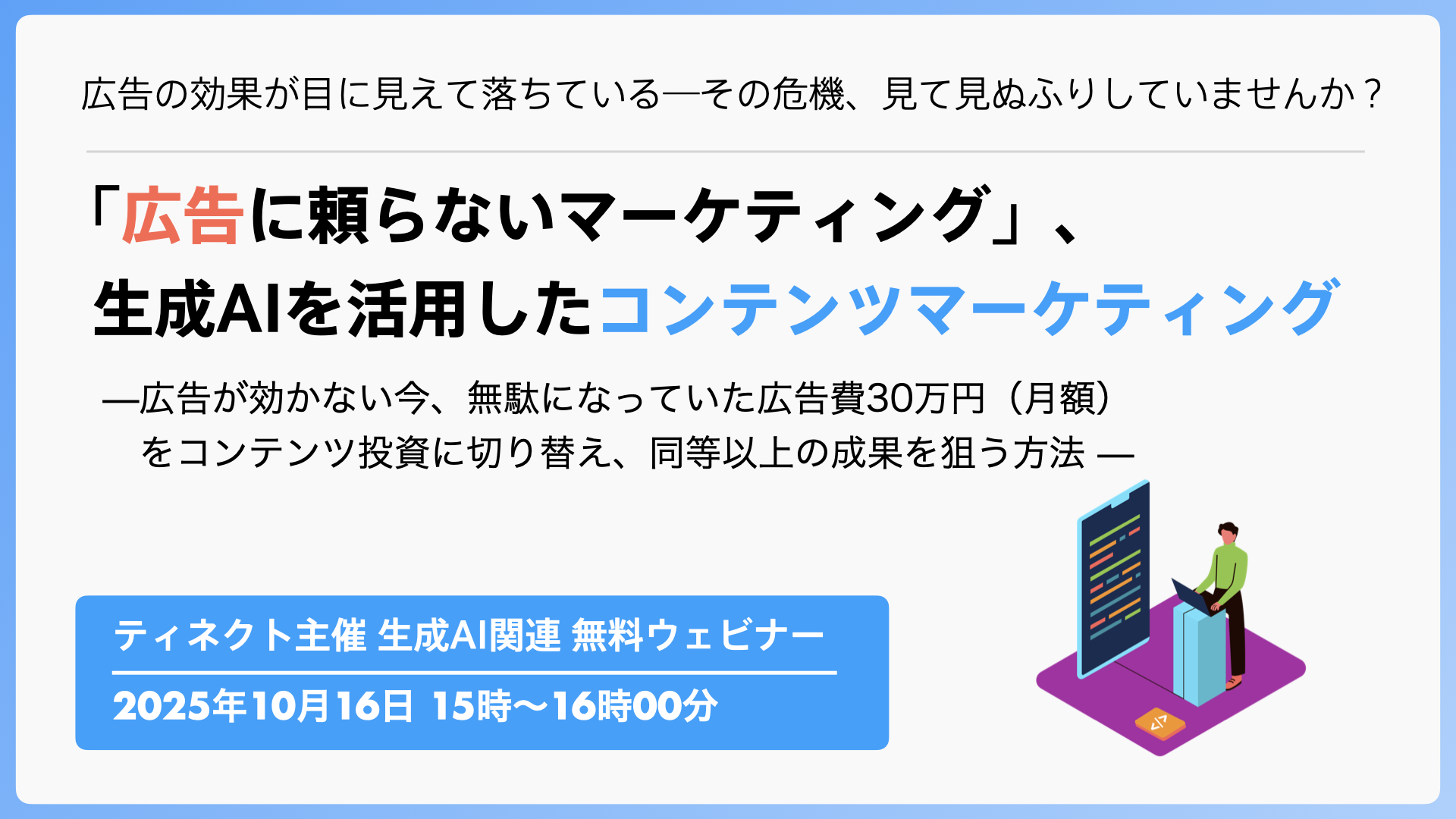

広告の費用対効果が低下する中、ティネクトが提案するのは「広告に頼らない戦略」。

本セミナーでは、限られた予算で成果を出すための生成AIを活用したコンテンツマーケティングについて、金融機関系メディアの成功事例を交えてご紹介します。

中堅・中小企業にとって、広告は“分が悪い戦い”になっています。限られた予算で大企業と同じ広告市場に挑んでも、競り負けるのは当然です。

そこで今、注目されているのが「広告に頼らない、資産としてのコンテンツ投資」。

生成AIを活用し、低コストで継続的に成果を生む仕組みを構築する方法を解説します。

<2025年10月16日(木)実施予定>

「広告に頼らないマーケティング」、生成AIを活用したコンテンツマーケティング

—広告が効かない今、無駄になっていた広告費30万円(月額)をコンテンツ投資に切り替え、同等以上の成果を狙う方法 —

【セミナー内容】

第1部:なぜ今「広告からコンテンツ」へシフトするべきなのか

登壇者:倉増 京平(ティネクト 取締役/マーケティング責任者)

・広告クリック率が年々低下する最新データ

・広告費が「売上に直結しにくくなっている」構造的理由

・「広告は一瞬、コンテンツは資産」──長期視点の投資発想

第2部:金融機関系メディア事例──広告に頼らず成長を続ける“自社メディア”戦略

登壇者:桃野 泰徳(ティネクト 編集責任者/取締役CFO)

・なぜ成長できるのか、広告依存から脱却した理由

・どんな体制と戦略で、どのようなコンテンツを生み出したか

・成功のカギになった「読まれる」「信頼される」記事の構造

第3部:生成AIが可能にする“再現性のあるメディア運営”とは?

登壇者:安達 裕哉(ティネクト 代表取締役/Books&Apps編集長)

・記事制作・ファクトチェック・公開までをAIで効率化する方法

・「読まれる」「選ばれる」記事を継続的に生み出す仕組み

・AUTOMEDIAによる編集フローの最適化事例

第4部:御社が“今”何をすべきか──60分無料診断のご案内

登壇者:倉増 京平(ティネクト 取締役/マーケティング責任者)

・成功企業が共通して「最初にやった」3つのこと

・今、自社はどのフェーズか? を知るための無料診断のご案内

・個別診断で得られる特典:自社サイト診断レポート/KPI設計テンプレート

日時:

2025年10月16日(木)15:00〜16:00

参加費:無料(事前登録制)

Zoomウェビナーにてオンライン開催

お申込み・詳細はこちらのティネクト公式ページよりご確認ください。

(2025/10/10更新)

【プロフィール】

著者:熊代亨

精神科専門医。「診察室の内側の風景」とインターネットやオフ会で出会う「診察室の外側の風景」の整合性にこだわりながら、現代人の社会適応やサブカルチャーについて発信中。

通称“シロクマ先生”。近著は『融解するオタク・サブカル・ヤンキー』(花伝社)『「若作りうつ」社会』(講談社)『認められたい』(ヴィレッジブックス)『「若者」をやめて、「大人」を始める 「成熟困難時代」をどう生きるか?』(イースト・プレス)など。

twitter:@twit_shirokuma

ブログ:『シロクマの屑籠』

(Photo:Jade Tiffany)