私はコンサルタントだった時、上司から

「コンサルタントは意思決定するな」と口を酸っぱくして言われた。

「特に人事。人事に関しては、意見表明もできる限り避けること」

とまで言われた。

例えば、「ウチの取締役、どう思う?」など、人の印象について聞いてくる経営者は少なくない。

確かに、結構怖い質問だ。

その一言が、どのように波及するかわからないのだから。

それに対しては

「社長のお考えを聞きたく」と言い、はぐらかせ、というのだ。

要するに、リスクヘッジである。

「それでも、意見を求められたら、どうしますか?」と質問すると、

「それを言える立場ではないと言いなさい」と指導された。

*

しかし後日、一人の経営者に意見を求められた時のこと。

社長は「あいつのパフォーマンスについて、どう思う。」と私に尋ねた。

あー、答えちゃいけないやつだ、と思い、「社長のお考えを聞きたく」というと、

「意見を求められた時、無難なことしか言わないやつは、信用できない」と彼は言った。

逃げ場を封じられ、私は結局、上司のいいつけを破って一つの意見を述べた。

要するに、私は顧客に「こう思う」という価値判断を提供した。

あとになって、「間違ってたな」と言われる可能性はもちろんあった。

責任を問われるかも知れなかった。

だがこの回答は、良かれ悪しかれ、結果的には私の思想に大きな影響を与えた。

なぜなら、多くの場合「良し悪しを言う」ほうが、強い信用が得られたからだ。

逆に、意見を表明したがゆえに、完全に嫌われたこともあった。

メリットも、デメリットも大きい「価値判断の表明」。

これは、私を大いに悩ませた。

*

これは最近になってようやく、ナシーム・ニコラス・タレブが言う「身銭を切る」ことの実践だったことが判明した。

対立を避けるには、友だちをひとりも作らないようにしなければならない。

一言で言えば、「人は、良し悪し(善悪)の判断を述べる人を強く信用し、また強く嫌う」のだ。

だから、コンサルタントや専門家がむずかしい顔で言う

「慎重に判断すべき問題ですね」

「検討すべきですね」

「意見交換が必要だと思います」

「模索していく必要があります」

「あくまで可能性です」

など、煮え切らない「慎重な」意見は、いくら正しかろうが、あまり重視されない。

上の経営者は要するに、

「どっちつかずの意見を言うだけだったら、誰でもできるんだよ。お前は味方か敵か。どちらなんだ?」

と私に迫ったのだ。

不寛容に基づく「言い切り」こそ、影響力の源泉

そしてこの経験は、現在でも非常に役立っている。

webマーケティングや、SNSでの情報拡散、といった領域でも、「言い切り」は非常に重要な要素の一つだからだ。

「双方の言い分はよくわかる」

「世の中を良くしていきましょう」

「皆の言い分に耳を傾けましょう」

といった「善悪の指針」を設定しない意見は、誰の心も揺さぶらないので、ほとんど何も動かせないことが、記事を書くとよく分かる。

つまり、否定はされないが、支持者を集めることもない。

炎上もないが、バズもない。

そういうことである。

もちろん、いい切ればよいというものではない。

思想の偏りが裏目に出て、大澤昇平氏のように失脚する人物もいる。

「中国人は採用しません」「金子勇は犯罪者」「HTTPSなら90%安全」東大特任准教授、その炎上の流れ

東京大学大学院情報学環・学際情報学府の特任准教授で、株式会社Daisyの代表を務める大澤昇平さんが『Twitter』で「中国人は採用しません」とツイートしたことをきっかけに、大炎上しています。

この炎上は東京大学大学院が謝罪をするだけではおさまらず、大澤昇平さんが担当する同大学の寄付講座に資金を提供しているマネックスグループ株式会社や株式会社大広が寄付を中止する声明を発表するなど、どんどん燃え広がっていっています。

だが「言い切り」というリスクを負わずして、影響力を得ることは不可能だ。

マツコ・デラックスや堀江貴文氏、が影響力を持つのは、正しいからではなく「あいつはアホ(バカ)」と、言い切るからだ。

トランプが大統領に君臨できているのは、正しいからではなく「メキシコの国境に壁を作ってやる」と、言い切るからだ。

資本論が魅力的なのは、共産主義革命の正しさが証明されたからではなく「資本主義は崩壊する」と言い切るからだ。

宗教団体が強力なのは、「真理は我にある」と言い切るからだ。

公民権運動が盛んなのは、「差別は悪だ」と言い切るからだ。

そこには論理や、科学的な態度はあまり必要ない。

影響力を行使するのに必要なのは、「多様性への寛容さ」ではなくむしろ「自説に対する強烈なコミットと不寛容さ」である。

むしろ「なぜ彼らは悪なのか」をくどくど説明するよりも、論理をぶっ飛ばして「アイツらは悪。非人道的。だから許せん。」のほうが、より深く刺さることを、権力者や運動家はよく知っている。

だから、「我々は正しいが、彼らにも一理ある」といった「慎重な発言」は、影響力という点において、「一貫して言い切る人」に、決して勝てない。

一国の指導者が、「敵側にも一理ある」などと言おうものなら、彼は失脚するだろう。

逆に、そうした人間心理を「ハッキング」すれば、いともたやすく大衆を扇動できるので、これは「悪用」も可能だ。

人心掌握の本質がそこにある。

差別解消運動にかこつけて、「正義は我にある」と、暴動を引き起こす人々。

不倫する芸能人を攻撃し、ウサを晴らすこと。

「差別主義者を差別する」ことに、何の躊躇もない人。

彼らは「真理」や「客観的な情報」を、人がわざわざ追求しないことをよく知っており、むしろ「正しさ」よりも、「言い切り」の影響力を重視する。

だから「フェイクニュース」はなくならない。

発信側の費用対効果が高いからだ。

企業が「尊敬」されない理由

逆に言えば「企業」を担う商人たちが、尊敬を集めることができないのは「言い切れない」点にある。

つまり、企業はマーケットを広く取ればとるほど利益が大きくなるため、意図的に「善と悪」を判断しないことが多々ある。

「炎上したら困るし……」とマーケティング担当者が思い切った施策を打てないのは、そのためだ。

商人は、太古の昔から、意図的に善悪の判断を保留している。

例えば

「金さえあれば、誰でも取引しますよ」

というセリフ。

これが、悪者のセリフに見えるようなら、それはあなたが商人を信用していないことの証である。

なぜなら、「金さえあれば、誰でも取引しますよ」というのは、本来であれば「身分」「国籍」「人種」などに関係なく、平等に取引しますよ、勝手に善悪の判断はしませんよ、という、最も寛容なメッセージにも受け取れるからだ。

「誰でも対価をしはらってくれればお付き合いできます」は、額面通り取れば、決して悪い意味ではない。

が、このセリフが尊敬とともに言われることはない。

なぜなら「寛容である」ことと「正義と悪を区別しない」ことは、表裏一体だからだ。

実際には「反対意見に配慮なんかしない」人たちが、世の中を動かす。

彼らは決定することのリスクを取っており、不寛容に基づいて、人々に対する影響力を行使する。

これが、「慎重な意見」が「言い切り」に、影響力において、決して勝てない理由だ。

「言い切る人」は、あまりにも強すぎる。

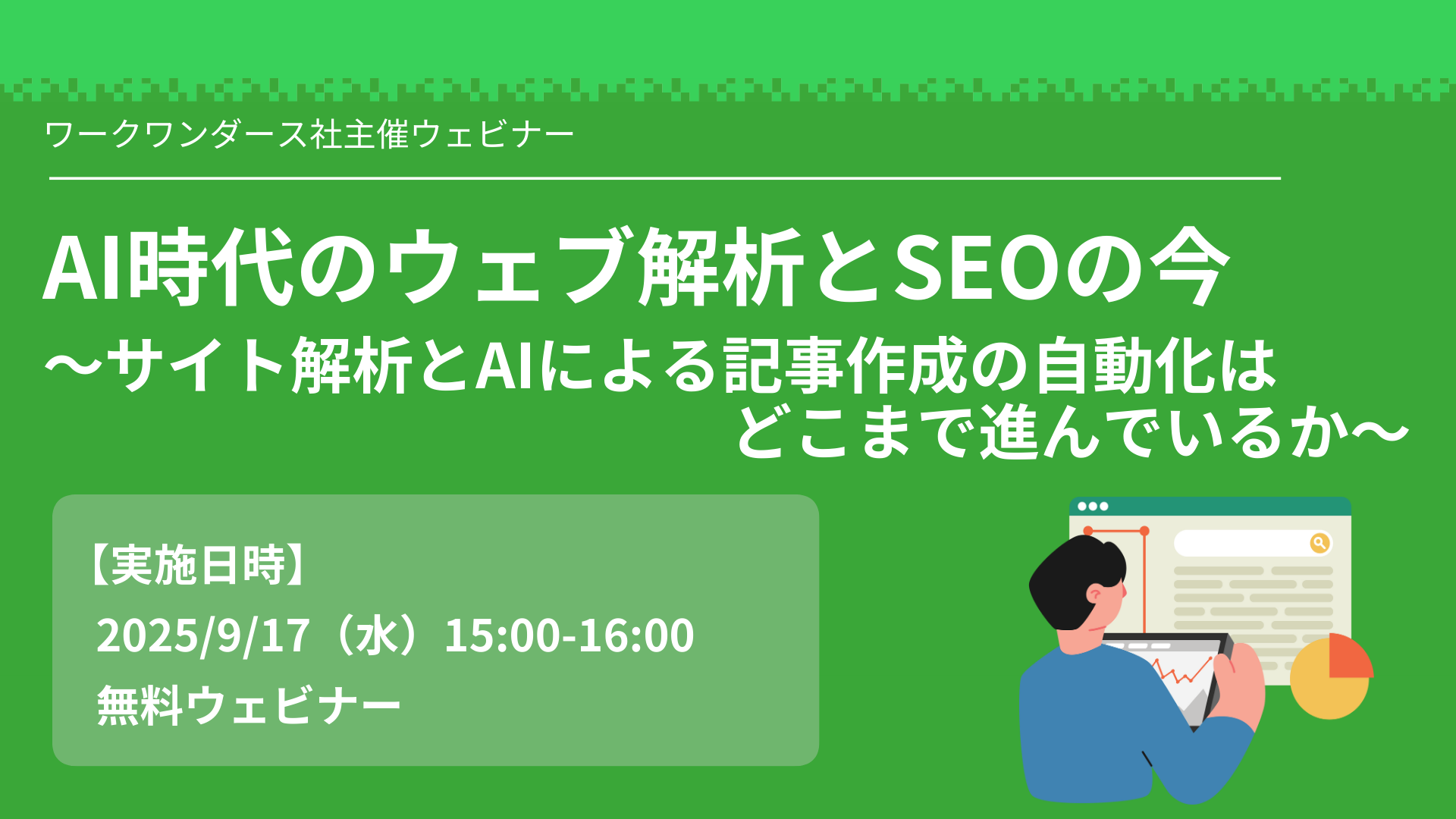

AI時代のウェブ解析とSEOの今

ウェブ解析の専門家とAIコンテンツのプロが語る、成果につながる最新マーケ戦略とは?

【開催概要】

・開催日:2025年9月17日(水)

・時間:15:00〜16:00

・形式:オンライン(Zoom)

・参加費:無料(定員50名)

【こんな方におすすめ】

・SEOの成果が出にくいと感じている方

・ウェブ解析の具体的な活用方法を知りたい方

・生成AIによるコンテンツ制作に興味がある方

【セミナー内容】

・パート1:SEOはオワコン?AI時代に知っておきたいデータ活用入門

登壇:井水大輔 氏(ウェブ解析士協会理事/株式会社エスファクトリー代表)

- AI検索とE-E-A-Tの現状

- データ分析の基本と生成AIの活用法

- 本当に成果につながるコンテンツとは?

・パート2:生成AIによる記事作成の自動化

登壇:安達裕哉(ワークワンダース株式会社 代表取締役CEO)

- 最新のAI記事作成ツールと活用フロー

- SEO×AIの編集自動化と導入事例(不動産・EC・BtoBなど)

【登壇者】

・井水大輔 氏(ウェブ解析士協会理事/株式会社エスファクトリー 代表取締役)

・安達裕哉(ワークワンダース株式会社 代表取締役CEO)

【お申込み・詳細】

こちらウェビナーお申込みページをご覧ください

(2025/9/9更新)

【著者プロフィール】

◯Twitterアカウント▶安達裕哉

元Deloitteコンサルタント/現ビジネスメディアBooks&Apps管理人/オウンドメディア支援のティネクト創業者(tinect.jp)/ 能力、企業、組織、マーケティング、マネジメント、生産性、知識労働、格差について。

◯有料noteでメディア運営・ライティングノウハウ発信中(note.mu/yuyadachi)

◯安達裕哉Facebookアカウント (他社への寄稿も含めて、安達の記事をフォローできます)

◯Books&Appsフェイスブックページ(Books&Appsの記事をすべてフォローしたい方に)

◯ブログが本になりました。