全世界で350台、日本国内30台限定のスーパーカー

ホンダは2021年8月30日、同社のスーパースポーツモデルである2代目NSXの最終モデル「NSX Type S(タイプS)」を正式に発表しました。

このNSX Type Sは、全世界で350台の限定販売となり、米国市場向けには300台、日本国内には30台のみ販売されるとのことです。

なお、同車は2022年12月に生産終了し、その歴史に幕を閉じることになっています。

国内限定30台の価格は税込みで2,794万円とされていますが、発表からわずか一週間でNSXのホームページ上には「ご好評につき、一部のNSX Performance Dealerでは取扱いを終了いたしました」と掲載されました。

NSXパフォーマンスディーラーは全国に123拠点あり、1店舗に1台ずつ割り当てられない状況の中、抽選方式で購入者を決定しているディーラーの抽選結果が出ていないということで完売とはしていませんが、実質完売したとみて良さそうです。

見た目も、走りも、エンジン音も、「ホンダのかっこよさ」が詰まった車だなぁ、と素人目にも感じますが、全世界で350台、日本国内でたった30台しかない車の価格として、この金額(2,794万円)というのは、どう思われるでしょうか?高いですか?安いですか? 30台しかないのだから、もっと高くてもいいという声がある一方で、SNS上では「1,500万円くらいならもっと売れただろう」といったコメントも見られます。

今回は、マーケティングの価格戦略の観点から、この金額が妥当かどうかについて考えてみたいと思います。

出展 https://www.honda.co.jp/news/2021/4210830-nsx.html

価格戦略(プライシング)を考える

マーケティングで価格戦略を考える場合、(1)方針の策定、(2)価格帯の幅の検討、(3)実現に向けた見通し、の3ステップで整理できます。

⑴方針の策定

まずは、価格戦略の方針を決めます。新製品投入の価格設定方針には、次の2つがあります。

- スキミング …高い価格を設定し、短期で投資回収をねらう方針

- ぺネトレーション…低い価格を設定し、市場シェアの獲得をねらう方針

NSXは、自動車市場の中でも「スーパーカー市場」というラグジュアリーな商品の位置づけとなります。

ラグジュアリー品は、数量と市場シェアが大きくなってしまうと、希少性が薄れ、価値も低下してしまうため、②のぺネトレーション・プライシングを採用することはありません。

一方の①スキミング・プライシングは、プレステージ性の高いブランドイメージを確立できるという期待効果もありますので、NSXのプライシングの方針はスキミングが妥当でしょう。

ちなみに、日本におけるスーパーカー市場の規模は、2019年度の販売台数で見ると約2,000台となっています(フェラーリ、ランボルギーニ、マクラーレンの販売台数合計)。

この市場規模感で捉えた場合、30台というのはシェア1.5%ということで、顧客獲得にはそれほど難しい市場でもないと考えられます。

⑵可能な価格帯の幅は?

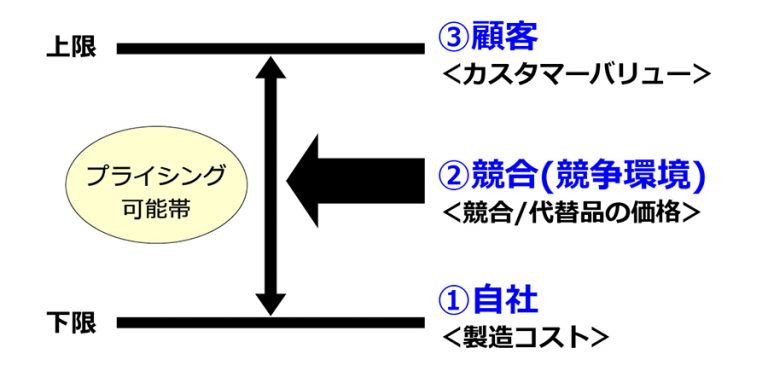

次に、「価格帯の幅(下限と上限)はいくらになりそうか?」を考えます。

価格帯の幅を理解しておくことで、価格を最終決定する際の根拠がわかりやすくなります。

価格設定方法は、主に①コストプラス、②競合比較、③カスタマーバリュー の3つがあります。

それぞれの価格設定方法に基づき、可能な価格帯の幅を考察してみましょう。

①コストプラス

コストプラスは製品にかかった費用に利益を乗せて、目標販売台数で割った価格設定することです。

NSXの開発コストや生産コスト(米国にNSX専用工場がある)などを考えると、2,794万円というのは十分に利益が取れる価格設定ではないように感じられます。

②競合比較

競合比較での価格設定は、競合の価格をベンチマークして自社製品の価格を設定します。

日本国内で販売されているフェラーリ、ランボルギーニ、マクラーレンといったスーパーカーは3,000〜5,000万円で販売されているので、競合に比べると少し安い設定と言えます。

ホンダは、スーパーカーブランドとしての認知が十分でないことからも、競合よりは安く設定せざるを得ない側面はあるかもしれません。

③カスタマーバリュー

カスタマーバリューでの価格設定は、顧客が支払ってもいいと思う上限価格で設定されます。

ラグジュアリー製品の場合は、価格が生み出す威光効果があり、価格が高ければ高い方が品質に対する信頼度が増します。

さらに、数量制限を行うことでその価値が高まるので効果的です。

NSXは、まさにラグジュアリー製品として数量を350台に限定し、その価値を高めていたので、もう1,000万円ぐらい高い4,000万円ぐらいの設定でも良さそうです。

以上の考察から、可能な価格帯の幅は2,700〜4,000万円程度になると、筆者は考えます。

⑶実現に向けた見通し

実現に向けた見通しを考える際には、ターゲット顧客に対する提供価値と見合っているか、競合の反応はどうか、市場の立ち上がりのスピードはどうか、チャネルやプロモーションをどうするかといった実現手段との兼ね合いも考慮しながら、「目標販売数量」と価格から得られる「想定売上・利益」を算出し、最終価格を意思決定していきます。

ホンダの意思決定の拠り所は?

結局、ホンダはどのように価格の意思決定をしたのでしょうか?改めて、ターゲット(誰に)と提供価値を考えてみたいと思いますが、スーパーカー市場では、車に5,000万円を出すぐらいは何てことないセレブがたくさんいます。

スーパーカーの中でも安全に楽しく乗れるという点においてパイオニアであったNSXの価値は初代から変わらず評価されており、発売当時800万円台だったものが、中古車市場で3,000万円以上で売買されるものもあるといいます。

ラグジュアリーの希少性と生産中止というニュース性を活かしていけば、世界のセレブ層に対してもっと高い値段で攻めて行っても良さそうです。

では、なぜ利益を目いっぱいとれる4,000万円ほどの価格で勝負することはしなかったのでしょうか?

私は、ホンダの「愛」がそうさせたのだと推察します。

私が知るホンダは、「愛」や「夢」を大切にする会社であり、お客様が楽しんでくれるモノを作りたい、というピュアな思いを感じます。

今回のNSX Type Sも、NSXの集大成であり、ホンダの愛を凝縮させたクルマだということが伝わってきます。

「NSXを愛してくれたお客様と、再びこの思いを共有したい」そんな想いが込められているのではないでしょうか。

前作の価格は2,420万円で、Type Sは前作より15%ほどアップしましたが、それほど大きくは価格を変えていません。

前作と同じように、これまでのファン層が購入できる価格にすることで、ファンの皆さんに対する愛と感謝を表現したかった、と想像しています。

そのピュアな思いが価格を通じて感じることができました。

次のホンダの愛の結晶が、どのようなカタチになるのかを楽しみに待ちたいと思います。

(執筆:グロービス経営大学院 教員 平野 善隆)

単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。

本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】

・開催日:2026年2月12日(木)

・時間:12:00〜13:00

・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)

・参加費:無料(定員150名)

製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。

本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}

・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者

・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者

・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方

・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者

【セミナーの内容】

・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)

・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)

・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換

・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有

【登壇者】

奥田 真輔 氏

システム開発やITコンサルティングを経て、

外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、 メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。

現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、

日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。

岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)

野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。

その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。

BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。

WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。

2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。

【お申込み・詳細】

こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。

(2026/01/19更新)

【著者プロフィール】

日本で最も選ばれているビジネススクール、グロービス経営大学院(MBA)。

ヒト・モノ・カネをはじめ、テクノベートや経営・マネジメントなど、グロービスの現役・実務家教員がグロービス知見録に執筆したコンテンツを中心にお届けします。

Twitter:@GLOBIS_MBA

Photo by Yannis Zaugg