何年も前になりますが、やりたい領域が固まりつつあった頃でしょうか。

「〇〇をやりたいんですけど、どこからやればいいですかね?」

みたいなたわいも無い話をしていた時に、いつもお世話になってる先輩から言われたことについてお話します。

*

昔から、イベントは参加するよりも運営側にいったほうが勉強になると言われます。

実際、学生時代に私はいろんなイベントを企画することで、運営ノウハウにとどまらず、スピーカーとの人間関係、イベント関係者の関係まで得られることは実感として持っていました。

だから、その先輩と話していた時にも「イベントは参加よりも運営ですよねー」と話を合わせていました。

すると、先輩からは、

「でも、そういうイベント企画とかにとどまった話ではないんだよねー」と。

ん、すると?知識をアウトプットし続けることで専門家としてのタグをつけろ、みたいなあれか、と思い、

「社会人になってからは、自分の業界の世話人になる的な活動もやってますよ。」と返しました。

自らの専門性を外に発信して機会を得る行為は、自分も普段から意識をして取り組んでいることの一つでもあります。

会社員であっても、業界の活性化や横のつながりを意識した情報交換は重要です。

すると、先輩から再び「いや、違う、それは自分が知ってる、あるいは詳しいと思う分野でやるやつよね。」と言われました。

「今の自分でやれる事に絞って言っているんだとしたら、ちょっと違うんだよね。知っている世界で存在感出すのはまぁ否定はしないけど、むしろ、知らないことで、すっと簡単に手をあげるというのが重要ってことね」と言うのです。

「いい例かわからんけども」と彼は前置きし、経済ジャーナリストとして知られる荻原博子氏の話をはじめました。

彼女は実態も含めていうと、おそらく「経済」ではなく、元々は「家計収支改善」が専門でした。

しかし、家計のご意見番から、どこかのタイミングで「経済ジャーナリスト」とやらに格上げ?されたというのです。

「彼女がすごかったのは、多分最初はそんなでもなかったが、テレビに出続けたことだよ」と、先輩は言いました。

先輩は別の人も紹介してくれました。

「自分の田舎に詳しい、いろんなつながりを持っている友人がいるんだけれども、彼はもともとその地元の事が詳しいのか?と聞いてみたら、実は違ったんだよね。」と。

実態としては、その田舎についてのイベントを立ち上げているうちに、情報通の知人が増えたり、本当の専門家とも近くなって、「地元の発信者」という見られ方をするようになったそうです。

今じゃ、その地域の相談するのに、彼がいなきゃ始まらないほどになってる。

今も、専門家に情報が集まるのは間違いないでしょう。

けど、「小賢い人」は、先が見えていないと始められない、取り組めない。「専門家」になるまで発信をためらっていては遅すぎるのです。

むしろ「手を挙げてみる」ことで情報が集まってくる。

彼は、学生時代に、キャバクラなどにお花や出身地域の特産品を届けるビジネスをやっていたそうです。

別にそういう世界が好きだったわけではないが、自分でビジネスがやりたかったと。

そこで、目の前にいるお客さんにサービスを届け、売り上げを上げていった。

どんなマーケティング調査よりもリアルな商売を一つ一つこなしていった。

さらに、自分でモノを売るだけではなく、他人の販売を支援するようになり、ビジネスは拡大していったといいます。

今では社長になり、多忙な中のランチタイムに金融機関のトップと会食をしながら、マクロ経済の話を聞くようになっているとのこと。

*

今は知っていなくてもいい。

だけれども、こうなりたいという方向に向けて、一つ手をあげてみる。

そうすると、こういうのは知っているか?と勝手に情報が集まってくる。

自分で能動的に情報を取りに行くというのは好きだったり、興味があることでなければ非常につらい、高い意識を必要とするような行動です。

でも、そういうタグをつけて手をあげた途端、困っている人が相談しに行くでしょう。

最初は話を聞くしかできないかもしれません。

でも、その後に努力して、そこに適切な人を紹介する、あるいは自社サービスや提供できるリソースがあれば提供していけば、重要な情報が勝手に集まってきます。

重要なのは、そこに課題がある、あるいは機会があるということを公言することです。

つまり、正しい順番は、

・詳しくなる ⇨ 価値を提供できると判断して旗をあげる、ではなく、

・まず旗をあげる ⇨ 詳しくなる過程を楽しみながら、巻き込んでいく。

大事なのは、「最後どうなるか」は分かっていなくていいということです。

時間をかけて知見を増やしても、相手の期待値は常に動きますので、結局は「さらなる学習」が必要だからです。

皆さんも覚えがあるのではないでしょうか。

私にはたくさんあります。

なので、まず手を挙げてみる、そして学習し続ける、

これが良いのではないでしょうか。

もちろん「続けられるか」は不安です。

ですので、趣味or好きという言葉を使うのがいい。

それを公言してしまう。

これを趣味でやってます、これが好きです、といってしまえば、そこまでハードルを感じる事なくやれるはずです。

自然と勝手にこれ知ってますか?あれ良いですよね?と情報が集まってくる。

SNSやニュースサイトで気に入ったサイトに登録し、その後自動的に情報がはいってくるようになる、まさにあれを目指すような感覚です。

「何かを達成したいと思ったら、「勉強」にとどまらず、まずは「やります」と手を挙げてみて、それをあげ続けて行きましょう。」というお話でした。

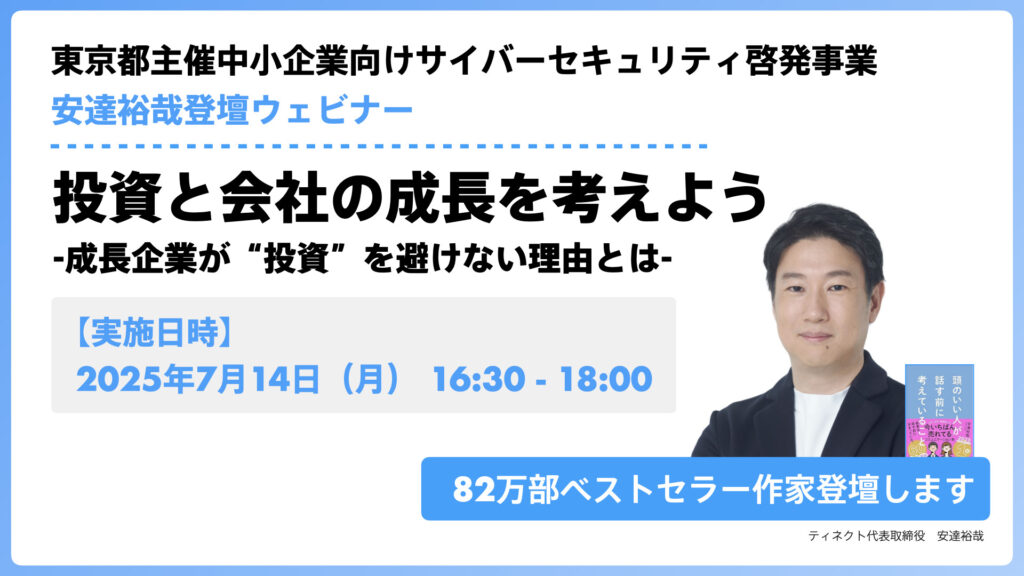

【安達が東京都主催のイベントに登壇します】

ティネクト代表・安達裕哉が、“成長企業がなぜ投資を避けないのか”をテーマに東京都中小企業サイバーセキュリティ啓発事業のイベントに登壇します。借金=仕入れという視点、そしてセキュリティやDXを“利益を生む投資”とする考え方が学べます。

ティネクト代表の安達裕哉が東京都中小企業サイバーセキュリティ啓発事業のイベントに登壇します。

ティネクトでは現在、生成AIやマーケティング事業に力を入れていますが、今回はその事業への「投資」という観点でお話しします。

経営に関わる全ての方にお役に立つ内容となっておりますでの、ぜひご参加ください。東京都主催ですが、ウェビナー形式ですので全国どこからでもご参加できます。

<2025年7月14日実施予定>

投資と会社の成長を考えよう|成長企業が“投資”を避けない理由とは

借金はコストではなく、未来への仕入れ—— 「直接利益を生まない」とされがちな分野にも、真の成長要素が潜んでいます。【セミナー内容】

1. 投資しなければ成長できない

・借金(金利)は無意味なコストではなく、仕入れである

2. 無借金経営は安全ではなく危険 機会損失と同義

・商売の基本は、「見返りのある経営資源に投資」すること

・1%の金利でお金を仕入れ、5%の利益を上げるのが成長戦略の基本

・金利を無意味なコストと考えるのは「直接利益を生まない」と誤解されているため

・同様の理由で、DXやサイバーセキュリティは後回しにされる

3. サイバーセキュリティは「利益を生む投資」である

・直接利益を生まないと誤解されがちだが、売上に貢献する要素は多数(例:広告、ブランディング)

・大企業・行政との取引には「セキュリティ対策」が必須

・リスク管理の観点からも、「保険」よりも遥かにコストパフォーマンスが良い

・経営者のマインドセットとして、投資=成長のための手段

・サイバーセキュリティ対策は攻守ともに利益を生む手段と考えよう

【登壇者紹介】

安達 裕哉(あだち・ゆうや)

ティネクト株式会社 代表取締役/ワークワンダース株式会社 代表取締役CEO

Deloitteにてコンサルティング業務に従事後、監査法人トーマツの中小企業向けコンサル部門立ち上げに参画。大阪・東京支社長を経て、2013年にティネクト株式会社を設立。

ビジネスメディア「Books&Apps」運営。2023年には生成AIコンサルティングの「ワークワンダース株式会社」も設立。

著書『頭のいい人が話す前に考えていること』(ダイヤモンド社)は累計82万部突破。2023年・2024年と2年連続で“日本一売れたビジネス書”に(トーハン/日販調べ)。

日時:

2025/7/14(月) 16:30-18:00

参加費:無料

Zoomビデオ会議(ログイン不要)を介してストリーミング配信となります。

お申込み・詳細

お申し込みはこちら東京都令和7年度中小企業サイバーセキュリティ啓発事業「経営者向け特別セミナー兼事業説明会フォーム」よりお申込みください

(2025/6/2更新)

【著者プロフィール】

著者:ひろすぎ

30代、都内勤務の兼業投資家。

どうやったら普通の人がお金に困らない暮らしをできるかを模索し、自ら実験する日々。株、不動産をはじめ、いくつかの事業を展開。趣味はお散歩とお酒、旅行です。

Twitter:https://twitter.com/hirosugi00

(Photo by Tim Mossholder on Unsplash)