圧倒的な勝者だけが生き残ると言われるデジタル・テクノロジー(インターネット・AI・ビッグデータなど)を用いた事業。

一方でそういった事業は、将来新しい技術や生活スタイルの変化が現れると、一気に他サービスに代替されるリスクをはらんでいる。そのため、早い段階で新サービス導入や事業多角化を行い、負けにくい状態、即ち優位性を構築することが重要だ。

今回は、昨今の注目される事業拡大戦略の一つである「エコシステム(生態系)」について、前回に引き続きメルカリを例に紹介したい。

ビジネスにおけるエコシステム(生態系)とは

複数の(顧客を含む)関係者が連携しながら共に価値を生み出し、お互いに利益を享受する状態が続くことだ。「資本、事業パートナー、サプライヤー、顧客など、あらゆる種類のリソースを引き寄せ、相互協力的なネットワークを築かなくてはならない」1993年にジェームズ・ムーア氏が提唱した。

その後、デジタル技術の進化(インターネット・ビッグデータやAI・IoTなど)で、関係者やモノ同士が繋がり、製品・サービスの組み合わせによる価値が生みだしやすくなり、エコシステムを意識した事業の重要性が増した。

事業拡張とエコシステム

メルカリは「勝つか負けるか」の事業特性を意識し、早い段階から新サービスや事業多角化に取り組んだ。創業翌年の米国でのフリマ事業を皮切りに、様々な各種新サービス・事業を立ち上げていた。

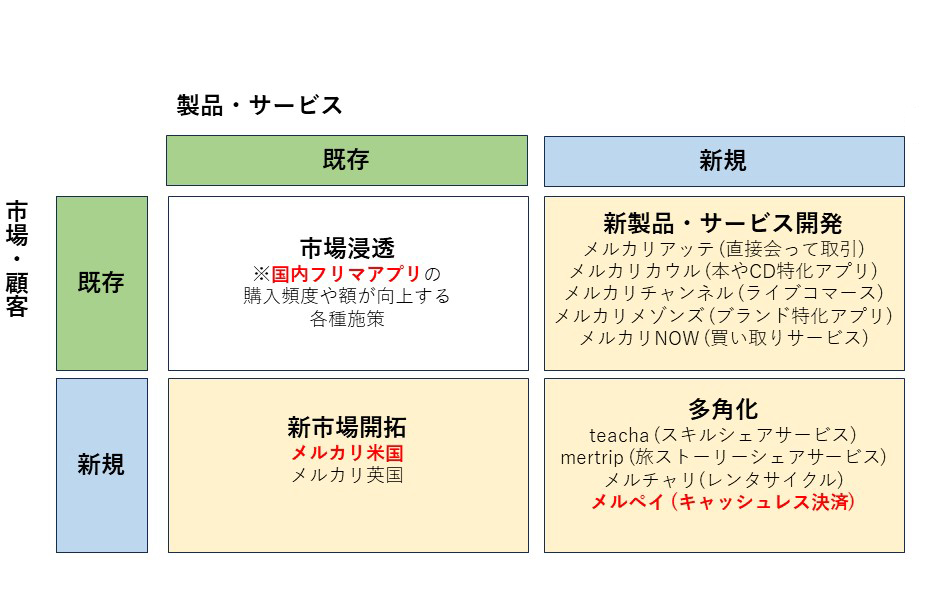

しかし、2018年から2019年にわたりほとんど撤退している。以下はメルカリが2019年までに立ち上げたサービスについて、新規事業参入を紐解くフレームワーク、アンゾフのマトリクスで整理してみた図だ。

図:メルカリが2019年までに立ち上げたサービス(赤字が2023年継続中のサービス)

筆者作成

そして2020年6月期には「日米フリマとスマートフォン決済の3本柱に集中する」とし、「(新事業は)むやみに広げずに、パートナーとの提携を模索する」と述べた(メルカリCEO山田氏)※1。

メルカリが失敗から学び、選択した「資源を集中して中核事業からエコシステムを構築(拡張)する」という戦略が、大企業などに比べてヒトやカネのリソース(資源)が限られているスタートアップの効果的な事業拡張法だ。

ただそうは言っても、具体的にどのようにエコシステムを構築し、拡張するのか。引き続きメルカリの事業を用いて整理していく。

初期の事業エコシステム

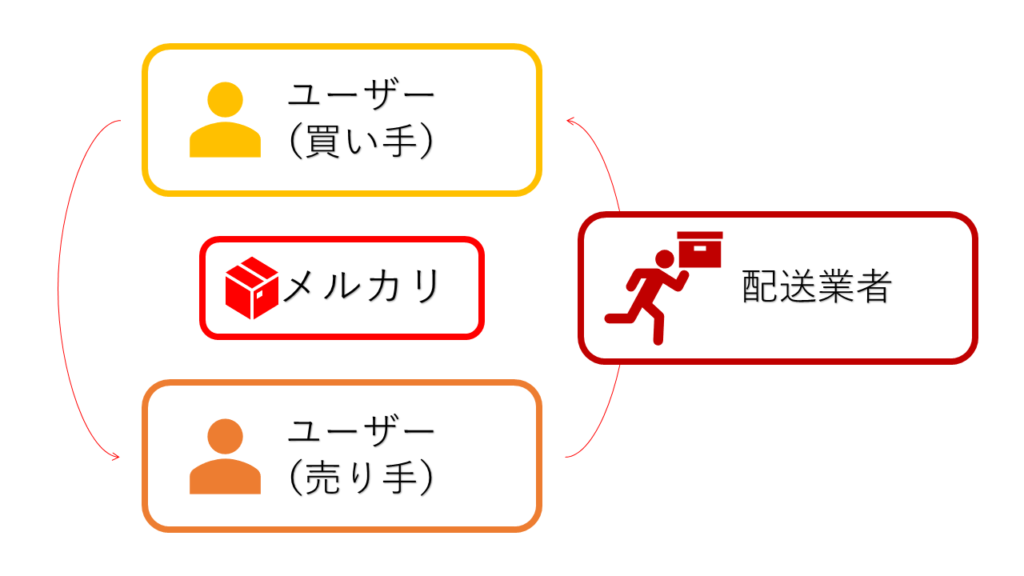

国内フリマアプリ事業をエコシステムで捉えた図が以下となる。

メルカリのプラットフォームサービスを中心に、買い手と売り手が自由に売買し、宅配担当がモノを届ける。

どのプレーヤーが欠けても成り立たず、お互いがメリットを享受している。さらに、ユーザー数や宅配サービスの選択肢が多いほど、利便性が上がりメルカリのサービス利用者が増える、ネットワーク効果が期待できる状態だ。

事業エコシステムの拡張

次に、初期のエコシステムを拡張させる成長戦略を、2021年10月に創設されたネットショップサービスであるメルカリShopsと梱包や配送の効率化を目指すメルロジで表すと以下のとおりとなる。

メルカリShopsもメルロジも独立したサービスであるが、中核の国内フリマアプリ事業を軸に、エコシステムが拡張しているのがお分かりだろうか。自社アプリサービスが向上し、さらなるユーザー獲得や利用頻度増が期待できる。

このような拡張は、全く異なる領域で事業を立ち上げるわけではないので、自社資源の活用や相乗効果が期待できる。

エコシステムの拡張と大いなるビジョンとの整合

エコシステムの拡張戦略では、中核事業を足掛かりに事業を拡張させることになるが、同時に自社のビジョンに合わせてエコシステムの全体像を描くことも重要だ。

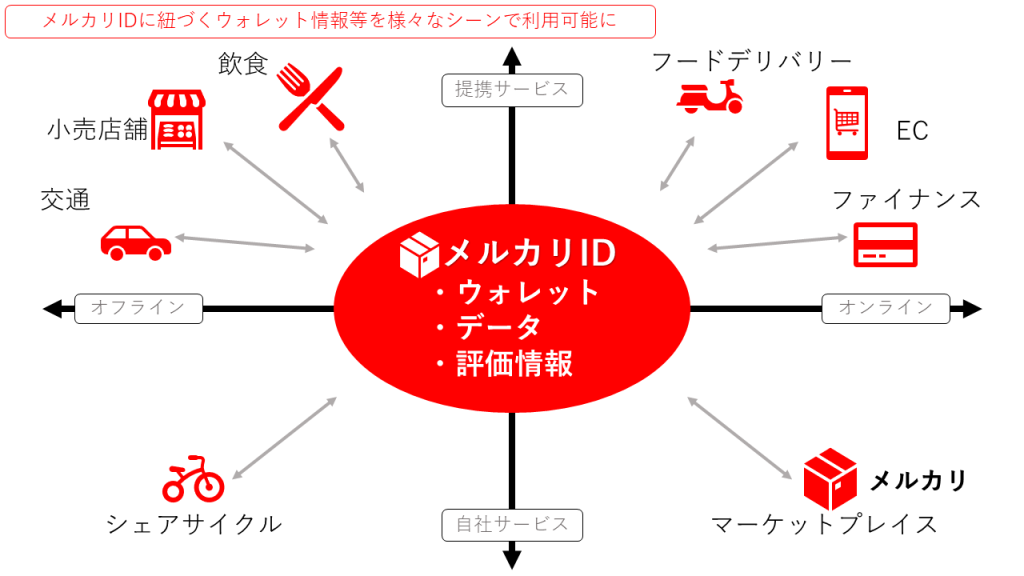

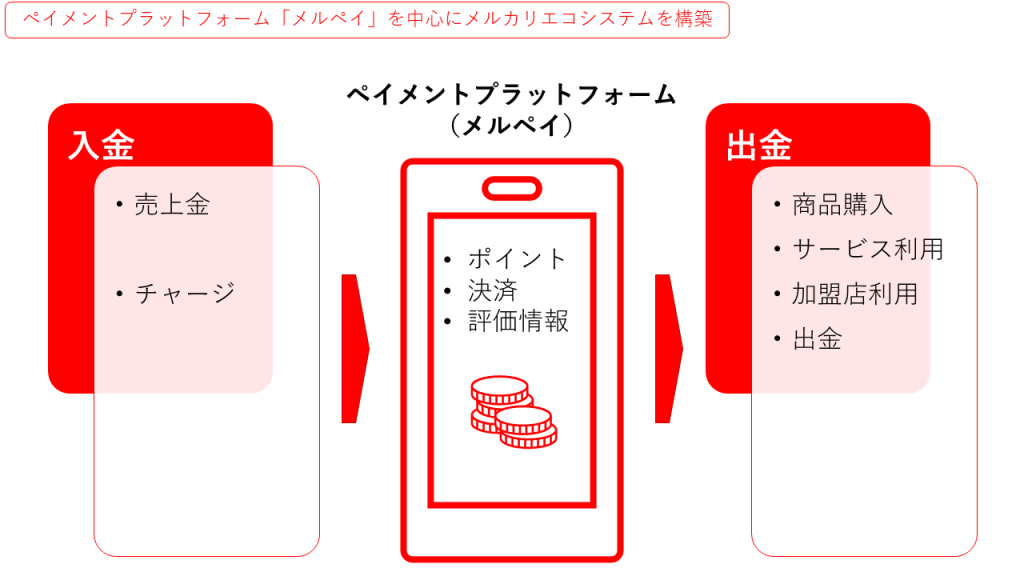

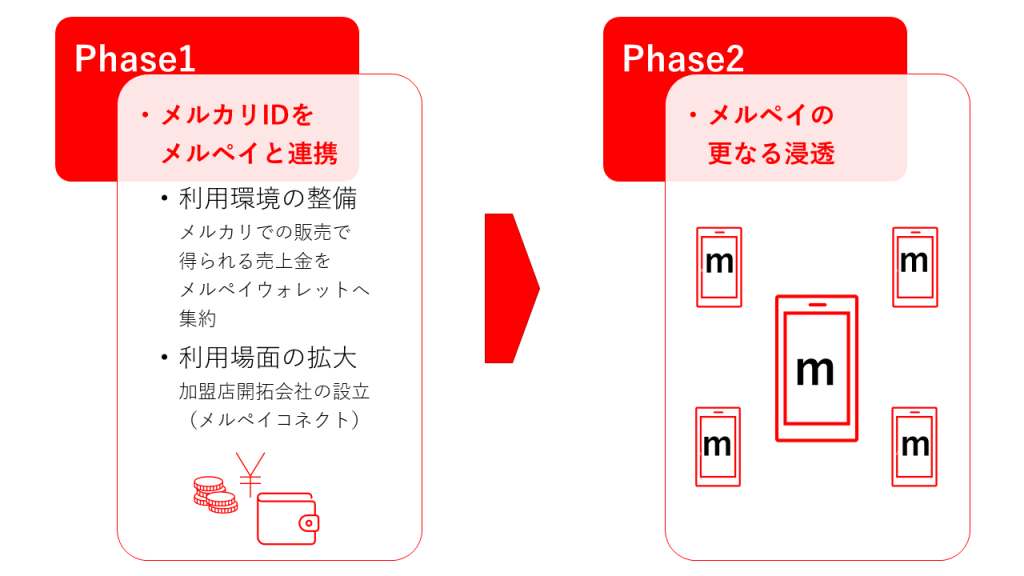

メルカリは2018年、既存サービスの多くを閉じ、エコシステムの構築に集中するという方向転換をした。このとき、中核はフリマアプリではなく、スマホ決済を含む金融プラットフォームサービスとなった。

いずれもメルカリ「FY2018.6 通期決算説明資料」メルカリを参照して編集部作成

一見フリマアプリとは全く異なる事業でありながらメルペイ(スマホ決済サービス)を始めたきっかけが、このエコシステムをみるとわかりやすい。IDを中核にあらゆる店舗やサービス、ユーザーとつながり、「モノやサービスを得るときにはメルカリサービスを使う」状態を共創するかたちになっているのである。

この戦略が優れているのは、一度エコシステムを構築すれば、簡単には他社に負けにくいところだ。モノを売り買いするときにはメルカリ、というエコシステムの中に関係者を多数巻き込めば、容易には競合にひっくり返されることはない。

つまり「複数の他社と連携しながら、自社もサービスを増やす。そして顧客がどのサービスを利用してもエコシステムで完結しうる」状態が、競争優位につながるのだ。

最後に:メルカリの事例について

様々なスタートアップの事例から導き出された成功の原則を、メルカリの事例で紹介してきた。メルカリは勝ち方の原則に非常に忠実であり、これから成功したい、スタートアップ経営者のみならず新規事業担当にも参考になるノウハウが詰まっている。

一方で、経営は、自分達が何をしたいか、どうありたいかも重要だ。成功の法則を参考に、自分たちなりのビジョンと“成功”を定義し、それに向かって実現して頂きたい。

(執筆:小川 智子)

【著者プロフィール】

日本で最も選ばれているビジネススクール、グロービス経営大学院(MBA)。

ヒト・モノ・カネをはじめ、テクノベートや経営・マネジメントなど、グロービスの現役・実務家教員がグロービス知見録に執筆したコンテンツを中心にお届けします。

Photo by:Dick Thomas Johnson

<参考>

※1 メルカリ上場1年、多角化失敗で得た教訓|日経新聞