ついにビットコインが法定通貨になる日がやってきた。

中米エルサルバドルの話である。

『危険な実験場』とセンセーショナルに報じるメディアもある。

日本ではビットコインは法的には通貨ではなく、暗号資産とされているが、ビットコインが外国の正式な法定通貨となると、日本でもビットコインは米ドルやユーロのように外国“通貨”とみなされることになるのだろうか。

日本政府の正式見解は最後に紹介したい。

実は日本政府の見解が今回の法定通貨化の本質のすべてを物語っている……。

法定通貨(法貨)とは? 「10円玉50枚」は適用外

まず、通貨とは何なのだろうか?

『仮想通貨の価値とは―ビットコインは、通貨なのか?資産なのか?』で書いたように、そもそも通貨には一般に3つの機能があるとされている。

・価値の尺度

・価値の交換手段(支払いや決済での利用)

・価値の保存手段(資産として)

これらの機能を持つ通貨のなかでも、法定通貨(法貨)とは何なのか?

日本銀行のホームページの銀行券に関する説明を引用すると“支払いを行った場合、相手がその受取りを拒絶できないという、法貨としての強制通用力が法律により付与”されているとある。

「強制通用力」という概念が法定通貨の屋台骨である。

ちなみに、日本の通貨のうち、硬貨の強制通用力に関しては、法律で“額面価格の二十倍までを限り、法貨として通用する”と規定されており、例えば500円の支払いに10円玉50枚で支払おうとした場合、法律上、店は受け取りを拒否することができる。

エルサルバドル大統領の意図

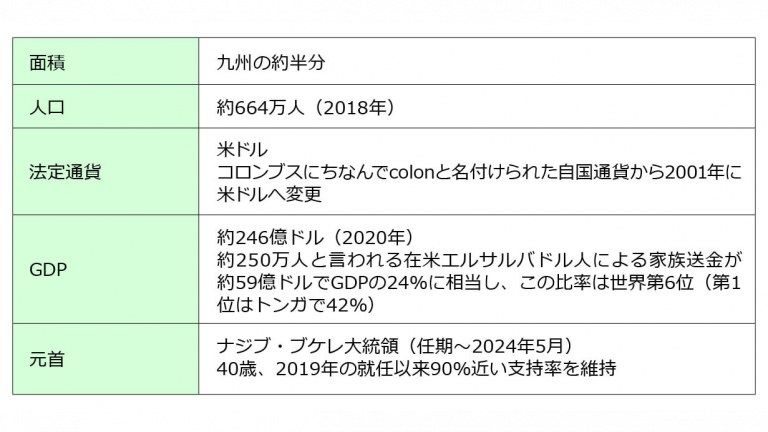

中米エルサルバドルとはどのような国なのだろうか?

外務省のエルサルバドル共和国に関する説明などによれば以下の通りである。

ビットコインの法定通貨化は、自らをツイッターで“世界で最もハンサムでクールな大統領”と呼んだミレニアル世代(1980年代初頭~90年代中盤に生まれた世代)のブケレ大統領が、今年6月に打ち出した政策だ。

すでに議会で法律が承認され、9月から施行される。

どのような意図でこの法律を打ち出したのか、ブケレ大統領の心の内に分け入ってみることはできないので、エルサルバドルのビットコイン法と法案提出趣意書の内容をみてみよう。

スペイン語の翻訳にはDeepLを用いた。読み取れる主な狙いは以下の通りだ。

・約59億ドルにのぼる、在米エルサルバドル人からエルサルバドルへの送金に対する送金コストを削減すること

・国民の70%が(銀行口座などを持たず)伝統的な金融サービスを受けられない状況にあり、このような人たちを金融サービスにアクセスできるようにすること

・第4次デジタル革命に向け、デジタル通貨の流通により、経済成長を図ること

それぞれのポイントについてデータを元に考えてみたい。

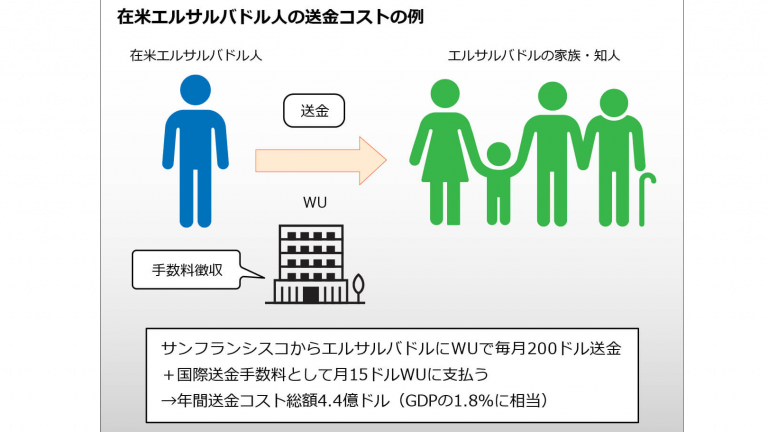

米国からの個人送金コスト、GDP1.8%相当と試算

1点目の送金コストだが、実際にどのくらいのコストがかかっているのだろうか。試算してみた。

在米エルサルバドル人250万人による年間の送金額の合計が約59億ドルとすると、1人あたりの送金額は年間約2,400ドル。

月平均の仕送り額は200ドルとなる。

7割の国民が銀行口座を持たないので、送金は銀行経由ではなくWestern Union(ウェスタン・ユニオン、WU)などのサービスが使われると想定しよう。

WUのサイトでシミュレーションしたところ、例えばサンフランシスコから送金してエルサルバドルのWU店頭で現金を受け取る場合、費用は15ドルとなった。送金額200ドルの7.5%に相当する。

国全体では年間の送金コストの総額は4.4億ドル(1ドル=110円として約484億円)となり、エルサルバドルのGDPの約1.8%に相当する規模の送金コストの削減効果がある※1

国単位でなく、ユーザー目線で考えても、本国の家族へ送金を続ける在米エルサルバドル人にとって、送金額の7.5%のコストが浮く意味は極めて大きい。

金融インフラ整備にスマホの追い風

2点目と3点目はまとめて考えたい。

そもそも7割の国民が銀行口座を持っておらず、いわゆる金融サービスにアクセスできない状況だ。

銀行口座が普及しない状況下で、治安が良好ではなければ、現金を貯め込むことはリスクにしかならず、貯蓄も進まないと考えられる。

ビットコインの保管などに用いるウォレットはスマートフォン(スマホ)上で使うことができるため、スマホさえあれば、これをあたかも財布のように使うことができる。

ちなみにエルサルバドルの携帯普及率を調べてみると、ちょっと古いが2017年に157%となっており、ほとんどの人がスマホを持っている状態と考えられる。

このスマホが銀行口座のようになれば、今まで銀行口座を持っていなかった国民に対し、送金、決済、預金、ローンといったフルバンキングサービスを実現することも夢ではない。

実際、ケニアにM-PESAという携帯ネットワークを使った有名な決済システムがある。

銀行口座を持たない人にフルバンキングサービスを提供した結果、ケニアのGDPの約半分の規模に相当する取引額にまで成長した。

ケニアの金融の一大インフラとなっており、経済成長を後押ししている。

ビットコインだけでない、デジタル通貨流通へ「起爆剤」

しかし、そもそも今回はビットコインだ。ビットコインは日常的に使われるのか?

ビットコインは価格変動が激しく、本来、決済手段には向いていない。

この論点は今回の法定通貨化に関連し、多くの識者からも指摘されている部分である。

確かに、商品やサービスの価格がビットコインで表記されることは考えにくい。

法定通貨として併用されるドル建てでの価格表記は変わらないだろう。

ビットコイン法をみても、例えば第6条では、会計はビットコインではなくドルを通貨として利用する、と定められている。

決済面でビットコインが浸透するとはどうも考えにくい。

ただ、今回の試みはビットコインにとどまらず、ステーブルコイン(米ドルなどの法定通貨と等価が保証される仮想通貨、例えばUSDT、TUSDなどがある)などの幅広いデジタル通貨の、エルサルバドル国内流通のためのインフラ(ウォレットアプリなど)浸透の起爆剤に過ぎない、と考えたらどうだろうか。

実際、携帯へのウォレットアプリ(Chivo、スラングでクール、という意らしい)のインストール促進のため、エルサルバドル政府は30ドル相当のインセンティブを付けている。

将来の利用をビットコインに限定して考える必要は必ずしもない。

となると、ビットコイン自体は日常使われる法定通貨、というより、その実態は送金などの特定用途に中間的に使われるトークン、媒体のようなもの、と考えた方がいいのかもしれない。

日本政府の見解は…

最初の問いに戻ろう。ビットコインは「外国通貨」と見なされるのか。

立憲民主党の古賀之士参議院議員からの質問に対する答弁書によれば、日本政府の見解は”No”である。

その理由は以下の通りである。

外国通貨とは、ある外国が自国における強制通用の効力を認めている通貨と解されるところ、ビットコインについては、公開されているエルサルバドルのビットコイン法においてその支払いを受け入れる義務が免除される場合が規定されており、当該外国通貨には該当せず、同項に規定する暗号資産に該当している。

実際に、エルサルバドルのビットコイン法の第12条では、以下のように記されている。

第12条 この法律の第7条で表現された義務(鈴木注:強制通用力)から除外されるのは、有名な事実と明白な方法により、ビットコイン取引を実行できる技術にアクセスできない人です。国は、国民がビットコインの取引にアクセスできるよう、必要な研修や仕組みを推進します。

この条文から、ビットコインの受け入れは義務ではなく、任意と読み取ることができる。

「望まなければ誰もビットコインを受け取ることはない」というブケレ大統領の発言も報じられている。

多くの報道では「エルサルバドル、ビットコインを法定通貨に」といったセンセーショナルな取り上げ方がされているが、実際には従来通りの米ドルも法定通貨としてしっかり残している。

ビットコインでの支払いが拒否できない強制通用力については、かなり柔軟な解釈の余地を残しており、その実態はかなり慎重なものとも考えられる。

今回のビットコインの法定通貨化が単なるアドバルーンで終わってしまうのか、送金手数料などの低廉化を通じて多くのエルサルバドル国民に体感できる価値提供がなされるのか、さらに様々なサービスが加わることで、デジタル通貨のインフラとしての発展を遂げるのか、エルサルバドルの今後に注目したい。

※1 本来、ビットコインの送金にもマイナー(ビットコインの採掘者)向けの支払いとして手数料はかかり、最近は無視できない額になってきている。報道にあるように、ライトニングネットワーク技術を使い手数料を大幅に下げる、との計画なので、ここではビットコインの送金手数料を無視した。またライトニングネットワークの利用により、ビットコインの仕様上の処理量(全世界で概ね7件/秒)の制約も迂回できる。

◇テクノロジーによるイノベーションにご興味のある方は、グロービス経営大学院の講座「テクノベート・シンキング」で学ぶことができます。

(執筆:グロービスAI経営教育研究所 所長/グロービス経営大学院 教員 鈴木健一)

ティネクト(Books&Apps運営会社)提供オンラインラジオ第6回目のお知らせ。

<本音オンラインラジオ MASSYS’S BAR>

第6回 地方創生×事業再生

再生現場のリアルから見えた、“経営企画”の本質とは【ご視聴方法】

ティネクト本音オンラインラジオ会員登録ページよりご登録ください。ご登録後に視聴リンクをお送りいたします。

当日はzoomによる動画視聴もしくは音声のみでも楽しめる内容となっております。

【今回のトーク概要】

- 0. オープニング(5分)

自己紹介とテーマ提示:「地方創生 × 事業再生」=「実行できる経営企画」 - 1. 事業再生の現場から(20分)

保育事業再生のリアル/行政交渉/人材難/資金繰り/制度整備の具体例 - 2. 地方創生と事業再生(10分)

再生支援は地方創生の基礎。経営の“仕組み”の欠如が疲弊を生む - 3. 一般論としての「経営企画」とは(5分)

経営戦略・KPI設計・IRなど中小企業とのギャップを解説 - 4. 中小企業における経営企画の翻訳(10分)

「当たり前を実行可能な形に翻訳する」方法論 - 5. 経営企画の三原則(5分)

数字を見える化/仕組みで回す/翻訳して実行する - 6. まとめ(5分)

経営企画は中小企業の“未来をつくる技術”

【ゲスト】

鍵政 達也(かぎまさ たつや)氏

ExePro Partner代表 経営コンサルタント

兵庫県神戸市出身。慶應義塾大学経済学部卒業。3児の父。

高校三年生まで「理系」として過ごすも、自身の理系としての将来に魅力を感じなくなり、好きだった数学で受験が可能な経済学部に進学。大学生活では飲食業のアルバイトで「商売」の面白さに気付き調理師免許を取得するまでのめり込む。

卒業後、株式会社船井総合研究所にて中小企業の経営コンサルティング業務(メインクライアントは飲食業、保育サービス業など)に従事。日本全国への出張や上海子会社でのプロジェクトマネジメントなど1年で休みが数日という日々を過ごす。

株式会社日本総合研究所(三井住友FG)に転職し、スタートアップ支援、新規事業開発支援、業務改革支援、ビジネスデューデリジェンスなどの中堅~大企業向けコンサルティング業務に従事。

その後、事業承継・再生案件において保育所運営会社の代表取締役に就任し、事業再生を行う。賞与未払いの倒産寸前の状況から4年で売上2倍・黒字化を達成。

現在は、再建企業の取締役として経営企画業務を担当する傍ら、経営コンサルタント×経営者の経験を活かして、経営の「見える化」と「やるべきごとの言語化」と実行の伴走支援を行うコンサルタントとして活動している。

【パーソナリティ】

倉増 京平(くらまし きょうへい)

ティネクト株式会社 取締役 / 株式会社ライフ&ワーク 代表取締役 / 一般社団法人インディペンデント・プロデューサーズ・ギルド 代表理事

顧客企業のデジタル領域におけるマーケティングサポートを長く手掛ける。新たなビジネスモデルの創出と事業展開に注力し、コンテンツマーケティングの分野で深い知見と経験を積む。

コロナ以降、地方企業のマーケティング支援を数多く手掛け、デジタル・トランスフォーメーションを促進する役割を果たす。2023年以降、生成AIをマーケティングの現場で実践的に活用する機会を増やし、AIとマーケティングの融合による新たな価値創造に挑戦している。

ご視聴登録は こちらのリンク からお願いします。

(2025/7/14更新)

【著者プロフィール】

日本で最も選ばれているビジネススクール、グロービス経営大学院(MBA)。

ヒト・モノ・カネをはじめ、テクノベートや経営・マネジメントなど、グロービスの現役・実務家教員がグロービス知見録に執筆したコンテンツを中心にお届けします。

Twitter:@GLOBIS_MBA

Photo by Cytonn Photography