楽天がモバイルへの攻めを明確に

2021年3月末、楽天が、日本郵政、中国ネット大手テンセント、米ウォルマートの3社を引受先とする2,400憶円の大型の資金調達を完了しました。

その多くはモバイル事業に充当されます。

これまでの楽天の戦略は、同社のECプラットフォームを核とする「楽天経済圏」の拡大とグローバル化に向けて、国内や欧米の事業会社を積極的に買収することでした。

創業以来、エコシステムを拡大してきた同社ですが、好調な国内事業に比べて海外EC事業では苦戦を強いられました。

2014年頃から連結営業利益率は伸び悩み、直近3年は下降傾向にあります。

理由の一つは、携帯電話事業への新規参入に伴う巨額の先行投資です。

2020年度は連結営業利益1027億円(non-GAAP指標*)の大幅な赤字となりました。

このようなタイミングで発表された今回の資本政策は、楽天が「買収する側」から「出資を受け入れる側」へ戦略転換したことでも注目されます。

モバイルへの攻めの姿勢を鮮明にした背景には何があるのでしょうか。

アジアを台風の目とするモバイル市場の動きから探ってみたいと思います。

アジア発スーパーアプリ リアル×ローカルの闘い

米アップルが初代iPhoneを発表したのは今から14年前。

スマートフォンの登場でビジネスにインパクトを与えたのは「アプリ」です。

デジタルサービスが手のひらに納まる時代の幕開けでした。

当初はデジタルコンテンツが中心で、個々の事業者がシングルアプリを提供していました。

次に、米国IT大手が囲い込みを狙って、世界標準のデジタル・サービスをシングルサインオン(1回のユーザ認証)で提供するスイートアプリが登場しました。

その後、中国・アジア諸国の経済成長が著しくなると、各国に特化したチャット(WeChat、LINE、JIOなど)・ライド(Grab、Gojekなど)・決済(Alipay、Paytmなど)型のスタートアップが急成長します。

この顧客IDと決済・信用基盤を軸に複数サービスを統合したのが「スーパーアプリ」の始まりです。

(出典)筆者作成

スーパーアプリの特徴は、生活に必要な移動やさまざまな消費をワンストップ化したことです。

先のスイートアプリがデジタル経済でのホワイトカラーの生産性向上に資するコンテンツであるのに比べ、アジア発のスーパーアプリは、生活者の経済的自立を下支えするリアル経済と密接につながっています。

そのため、前者がグローバル展開しやすいのに対し、後者はアジア諸国の多様な宗教・文化・政治的背景に根差してローカライズされています(これをハイパーローカルとも呼びます)。

例えば、日本では見られないバイクタクシーや出稼ぎ労働者のための国際送金、ラマダン期間の礼拝時間や五行(ムスリムの義務行為)に関連したサービスなど、生活に密着したサービス群です。

ユーザはシングルサインオンでこれらのサービスを享受できるばかりか、サービス間をつなぐロイヤリティプログラムでお得な割引を受け取ることも可能です。

(出典)筆者作成

デジタルの単体サービスから始まったアプリが生活のあらゆる場面に広がったことで、今後は、スーパーアプリによる既存アプリの統合とリアルの巻き込みが主戦場となります(上図)。

国内消費が非常に大きい中国では、アリババやテンセントといったIT大手が一足先にリアル消費のシェア争いを繰り広げています。

自社プラットフォームをサードパーティへ開放して、スーパーアプリ内にミニアプリ(ミニプログラム)を開設する動きです。

例えば、テンセント系スーパーアプリWeChatでは「近隣のミニプログラムを検索」というボタンで近くの飲食・小売店が地図表示されます。

そこから好きな店を選んでモバイルオーダーと決済を済ませ、あとは地図を見て受取りに行くといった行動が可能です。

ミニアプリは、iOSやAndroidのアプリより各段に安い開発費と手数料でスーパーアプリのユーザへリーチできることから急拡大しています。

ユーザにとっても頻繁に利用するサービスがワンストップでお得に利用できて、スマホのスペースも取らない利点があります。

2020年にWeChat(テンセント)のミニアプリのデイリー・ユーザ数は4億人に達しました。

スーパーアプリが、信用力や資本力の弱い個人事業主や企業の取引機会を広げる社会基盤となるにつれ、各社の囲い込みは激しくなっています。

グループ企業一丸となってプラットフォームの強化を急いでいます。

具体的には、実店舗と連動したQRコード決済からAIによるデータ解析モジュール、配送手配・追跡といった商流を管理する機能拡張や、リアル経済につきもののモノの移動に伴う業界最先端の物流システムへの投資などです。

モバイル・ファーストな若い国々の台頭

もう一つ注目したいのが、アジア市場におけるモバイルECの比率です。

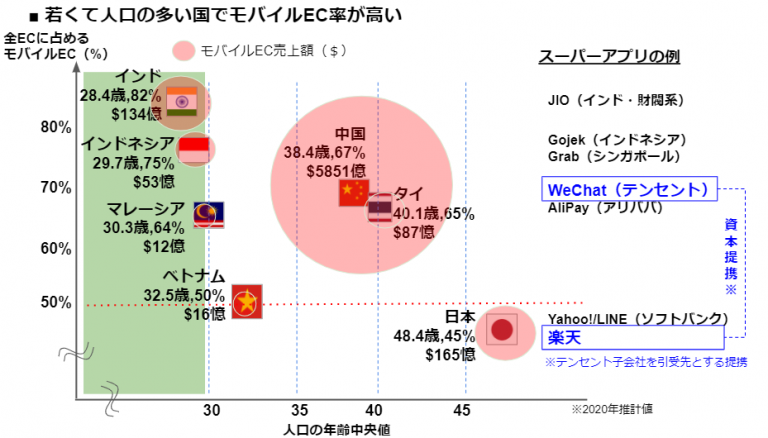

次の図は、アジア主要各国の全ECに占めるモバイルEC率と人口の年齢中央値をグラフ化したものです。

人口の年齢中央値が30歳に満たない、若くて人口の多いインド(人口世界2位)やインドネシア(同4位)で、モバイルEC率が突出しているのが見て取れます。

これらの国々では、各家庭へのインターネット敷設よりもモバイル通信が普及しやすかったことや、デスクトップパソコンより安価なスマートフォン利用者が多いことが背景にあります。

そして、若年人口の層の厚さからも、今後のモバイル利用者数拡大やスーパーアプリの成長が予想され、モバイル・ファーストな国々として注目に値します。

(出典)UN「世界の人口予測2019」、J.P.Morgan,”2019 Global Payments Trends Reports”を元に筆者作成

一方、日本はアジアの中で最も老いが先行する少子化の国です。将来的なモバイル人口の増加を望むことは難しく、限られたパイの奪い合いが予想されます。

幸い、日本は小売業売上ベースで2020年も150兆円規模の消費があります。ECへの取込み余地はまだまだ大きいと言えます。

アジアの潮流から見える楽天の成長機会

2020年の業績が好調だった国内EC事業/フィンテック事業は、楽天にとって「金のなる木」です。

この勢いに弾みをつけ、モバイルを入り口にリアル経済を取込む「スーパーアプリ」を目指したいところ。

そのためには、今回の調達先であるウォルマート、テンセント、日本郵政の力を再構成(オーケストレーション)しながら以下の2つの事業を盤石にしておく必要がありそうです。

国内EC事業 2020年度国内EC流通総額 4.5兆円(売上高 5840億円)

日々のリアル消費に欠かせない生鮮食品は即日配達が基本です。

専用配送センターや複数店舗間の在庫の可視化や、ラストワンマイルの物流効率化で受注の機会損失を防ぐ必要があります。

その点、ウォルマートは米国でラストワンマイルの生鮮宅配でアマゾンを凌いでいます。

生鮮以外の物流に関しても、テンセント系の京東物流(ECサイトJD.comの関連会社)は、国境や組織の壁を越えた「ボーダーレス・ロジスティクス」を掲げ、AIやドローンなど最先端のテクノロジーを駆使した無人倉庫・無人配送で、即時配送を実現するなど、顧客満足度が高いことで知られています。

これらの企業から最先端の技術・知見を取り入れ、日本郵便の全国ネットワークや窓口を活かしながらハイテク物流網の構築にチャレンジすることが考えられます。

フィンテック事業 2020年度売上高 5760憶円

スーパーアプリのローカル支援サービスは、プラットフォーム上のあらゆる取引データから得られる信用情報のもとに、クロスセル(他の商品なども購入すること)とリスクヘッジを行って効率化されています。

例えば、従来の楽天カードや証券などの主要顧客とは異なる、リスク許容度の比較的低い郵貯やかんぽの顧客に対しても、適切なリスク管理で多様な金融サービスを提供できる可能性があります。

では、楽天が大型の資本調達に踏み切ってまで死守するモバイル事業とは一体どのようなものなのでしょうか。

仮想化技術はモバイルテック企業への布石

2020年4月、楽天は日本で世界初となるクラウド型の「完全仮想化」ネットワークを実現しました。

これまで携帯電話サービスを提供するためには、全国数万カ所に基地局を設置し、無線アクセス設備やコアネットワーク(制御装置や交換機を結ぶネットワーク)を専用機器で構築する必要がありました。

ここで必須となる専用機器やソフトウェアなどはノキアなど世界の通信機器大手3社の寡占市場です。

実質、同一メーカーで揃えねばならず、コスト削減の足枷になっていました。

それに対して楽天は、専用機器を、安価で処理能力の高い汎用サーバとソフトウェアに置き換えるというチャレンジに出ました。

コアネットワーク部分の仮想化で先行したドコモのさらに先を行きます。

基地局構成の簡素化と、無線アクセス設備からコアネットワークまでの「完全仮想化」に成功した世界初の技術で、楽天は大幅な導入コストの削減に成功しました。

また、ソフトウェアの更新一つで4Gから5Gへの移行もスムーズに行えるなど、運用コストも大幅に下がる予定です。

楽天は現在、世界のモバイルサービス事業者の完全仮想化への移行を楽天の技術によって強力にサポートするモバイルプラットフォームの海外展開で攻勢をかけています。

ソフトウェアによる運用サポートをアプリ形式で提供する「Rakuten Communications platform」です。

(出典)楽天モバイル Rakuten Communications Platform の新たな取り組み 2020 年 8 月 11 日

世界のモバイルサービス事業が、専用機器メーカーへの依存とコスト構造を大きく変える転機となれば、その先の消費者へも必ず大きなインパクトをもって還元されるはずです。

先進国はもとより、成長著しいアジアやアフリカなどのモバイル・ファースト国は将来的にも魅力的な市場です。

一度はECで諦めた世界市場を、今度はテクノロジーで取りに行くことも夢物語ではありません。

ダイナミック・ケイパビリティ 変化の波を乗り越える

ここでもう一度、今回の資本調達でモバイル投資を最優先する動きと、調達先の顔ぶれ(日本郵政、中国ネット大手テンセント、米ウォルマート)を振り返ると、楽天は実は、モバイル・ファーストなアジアの環境変化を感知して(センシング)、そこから自社にとっての成長機会を捉え(シージング)、大胆に資源を再構築して自己変容(トランスフォーミング)するダイナミック・ケイパビリティの動きが見て取れます。

ダイナミック・ケイパビリティ論とは、カリフォルニア大学バークレー校のデビッド・ティース教授が提唱した理論で、「変化に対応して自己変革する能力」を示すものです。

市場の変化に対応して、既存の資産、資源、知識を再構築するのみならず、必要に応じて、他社の資産や知識を大胆に取り込んで、持続的な競争優位を創り上げる能力も含みます。

(出典)D・J・ティース『ダイナミック・ケイパビリティの企業理論』を参考に作成

「インターネットを通じて人々と社会に力を与える」という楽天の理念実現の方法は本来自由であるはずです。

楽天の資金調達にみられる戦略転換が、社内外の資源を大胆に再構築し、モバイルテックカンパニーという未来へ向けた自己変容のための布石であると捉えることで、楽天の挑戦を期待を持って見守りたいと思います。

※non-GAAP指標とは:IFRSなどの会計原則から経常的でない調整項目を控除した指標で、自社の真の収益力を示す目的で自主的に公表するもの。

(執筆:八尾 麻理)

「AIでここまでできるの!?」その場で“魔法”を体感。

マーケティング業務の生産性を劇的に変えるAIツール「AUTOMAGIC」。

本セミナーでは、ツールの設計者でありコピーライターでもある梅田悟司氏が、開発の背景から具体的な使い方までを徹底解説。

リアルタイムのライブデモを交えて、“自分で・すぐに・プロ品質”のコンテンツを生み出すワザを体験できます。

こんな方におすすめ

・自社サービスの魅力をもっとラクに言語化したい

・企画・コピー・SEO記事を“今すぐ・自分で”作成したい

・社内でAIツールを導入したいが、現場の負荷が心配

・提案資料づくりに追われるマーケター・営業担当者

<2025年5月30日実施予定>

AUTOMAGIC使い方セミナー|トップコピーライターが教える“魔法のようなAI活用”の実践法

「商品情報を入れるだけ」で高品質コンテンツが次々と生成される—— そのプロセスを、開発者本人が実演・解説する特別セッションです。【セミナー内容】

1. AUTOMAGICとは?

・ツール開発の背景と目的

・構築されたプロンプトの思想

・なぜ“実用で使えるクオリティ”が可能なのか?

2. 入力から出力までの流れ

・入力情報の整理ポイント

・出力されるコンテンツの種類(キャッチコピー/SEO記事/企画提案 etc.)

3. ライブデモ:その場でコンテンツ作成

・実際の商品情報をもとにリアルタイムで生成AIが出力

・参加者からのリクエストにも対応

4. 質疑応答・個別相談タイム

・導入前の不安や活用方法について、その場でお答えします

【登壇者紹介】

梅田 悟司(うめだ・さとし)

コピーライター/ワークワンダース株式会社 取締役CPO(Chief Prompt Officer)/武蔵野大学アントレプレナーシップ学部 教授

代表的な仕事に、

・ジョージア「世界は誰かの仕事でできている。」

・タウンワーク「バイトするなら、タウンワーク。」

・TBS『日曜劇場』『VIVANT』のコミュニケーションディレクションなど。

著書『「言葉にできる」は武器になる。』はシリーズ累計35万部以上。

生成AI時代の「言葉の設計者」として、AUTOMAGICの開発にも参画し、プロンプト設計を担当。

日時:

2025/5/30(金) 14:00-15:00

参加費:無料

Zoomビデオ会議(ログイン不要)を介してストリーミング配信となります。

お申込み・詳細

こちらウェビナーお申込みページをご覧ください

(2025/5/22更新)

【著者プロフィール】

日本で最も選ばれているビジネススクール、グロービス経営大学院(MBA)。

ヒト・モノ・カネをはじめ、テクノベートや経営・マネジメントなど、グロービスの現役・実務家教員がグロービス知見録に執筆したコンテンツを中心にお届けします。

Twitter:@GLOBIS_MBA

Photo by Dick Thomas Johnson