サステナビリティに配慮した経営を行うべきは上場企業のみであると思われるかもしれないが、中小企業にとっても、持続可能な企業経営や資金調達、あるいは人材確保の観点からSDGs/ESGの考えをビジネスに実装するメリットが大きい。

今回は、中小企業にとって欠かせないステークホルダーである地方銀行がSDGs/ESGの推進に果たす役割に焦点を当てたい。

金融庁が重視する地域金融機関による共通価値の創造

金融庁は2018年6月、「金融行政とSDGs」を公表した。この方針の中で、SDGsは企業・経済の持続的成長と安定的な資産形成等による国民の厚生の増大を目指すという金融行政の目標にも合致するものであり、金融庁としてもその推進に積極的に取り組むことを示している。

銀行・証券・保険など各業界の取り組みを概観するほか、更新を重ねる中で横断的な取り組みとして金融デジタライゼーション戦略を掲げ、ブロックチェーンや暗号資産(仮想通貨)についても言及している。

金融行政とSDGsの中で5ページにわたり説明されているのが間接金融における取り組みである。

多くの地域金融機関が低金利の厳しい経営環境のなかで持続可能なビジネスモデルの構築を必要としている。

そのため地域金融機関が顧客のニーズを捉え、共通価値の創造に取り組むことは、SDGsの「民間企業も社会的課題解決を担う主体と位置付ける」という考えと共通する、と明示された。

こうした金融庁の姿勢を受けて、地域金融機関の取り組みも活発化しており、SDGs関連の融資商品やグリーンボンド(環境改善の効果のある事業の資金調達のために発行される債権)の販売に乗り出す銀行も増えている。

地方銀行の中で先駆けてコミットした滋賀銀行

滋賀県は、三方よしの思想で知られる近江商人を輩出した地域であり、市民が主体となって琵琶湖の水質汚染問題の解決に取り組んできた歴史がある。

こうした点からも、SDGsの考え方に親和性の高い地域だと言えるだろう。この土地で1933年に設立され、地域金融を支えてきたのが、大津市に本店を構える滋賀銀行である。滋賀銀行は1999年に環境方針(2010年と2020年に改定)、2010年に生物多様性保全方針を制定するなど、従来からサステナビリティへの取り組みを積極的に打ち出してきたが、SDGsの実装も全国の地方銀行の中でも先駆けて行ってきた。

まず、2017年11月に「しがぎんSDGs宣言」を発表し、重点項目として、地域経済の創造、地球環境の持続性、多様な人材の育成の3つを設定した。

今でこそSDGsに対する対外的なコミットメントを打ち出す企業は珍しくないが、当時は日本国内における認知度もそこまで高くなかった中で、こうした宣言を示した姿勢は特筆すべきだろう。

滋賀銀行が取り組むESGファイナンス

同行が積極的に取り組むのがESGファイナンスである。

ESGファイナンスは、企業分析・評価を行う際に長期的な視点を重視し、ESG情報を考慮した投融資行動を取ることで、企業や社会に対してESGに配慮した行動を促すことを目指している。

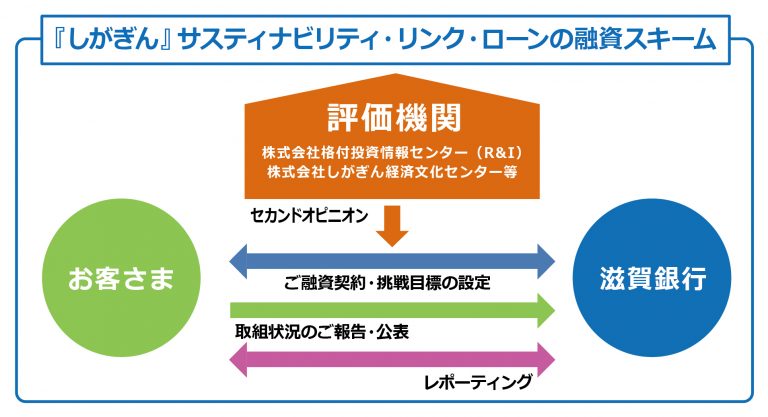

融資手法として、借手による野心的なサステナビリティ・パフォーマンス目標の達成状況と金利の引下げ等の融資条件を連動させる「サステナビリティ・リンク・ローン」を取り入れているほか、企業や自治体が国内外の環境問題の改善に効果のある事業の資金調達のために発行するグリーンボンドも扱っている。

図 しがぎんのサステナビリティ・リンク・ローン

加えて、同行は、社会課題解決を起点としたビジネス創出に対する融資の金利を最大0.3%優遇する融資商品「ニュービジネスサポート資金(SDGsプラン)」や、SDGs賛同企業の私募債発行額の0.2%を寄付などにあてる「SDGs私募債」などの取り扱いを行っている。

2021年2月末時点で、SDGs私募債は569件の実績を積み上げている(出所:ESGファイナンスの取り組み|滋賀銀行)。

このほか、社会課題を起点に新たな製品やサービスの創出を目指す「滋賀SDGs×イノベーションハブ(しがハブ)」に行員を出向させ、企業と社会課題とのマッチング支援も実施している。

こうした姿勢が評価され、2018年には第2回ジャパンSDGsアワードにおいてSDGsパートナーシップ賞を受賞した。

滋賀銀行の取り組みは、生き残りをかけた熾烈な競争が予想される地銀再編の時代に入る中で、地域の中小企業との共創価値を生み出し、競合と差別化を図るためのモデルケースとなり得るだろう。

地方銀行が地域企業のビジネスを通じた社会課題の解決を後押しし、中小企業の持続可能な経営の実現を促進することが、地方創生にもつながる。

ESG経営推進の旗手として、地方銀行に期待される役割は大きい。

(執筆:本田 龍輔)

単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。

本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】

・開催日:2026年2月12日(木)

・時間:12:00〜13:00

・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)

・参加費:無料(定員150名)

製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。

本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}

・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者

・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者

・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方

・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者

【セミナーの内容】

・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)

・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)

・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換

・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有

【登壇者】

奥田 真輔 氏

システム開発やITコンサルティングを経て、

外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、 メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。

現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、

日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。

岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)

野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。

その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。

BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。

WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。

2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。

【お申込み・詳細】

こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。

(2026/01/19更新)

【著者プロフィール】

日本で最も選ばれているビジネススクール、グロービス経営大学院(MBA)。

ヒト・モノ・カネをはじめ、テクノベートや経営・マネジメントなど、グロービスの現役・実務家教員がグロービス知見録に執筆したコンテンツを中心にお届けします。

Twitter:@GLOBIS_MBA

Photo by Etienne Martin