コンフリクトがあると業務はスムーズに進まず、ストレスを抱えることになる。

だが、人が集まれば、コンフリクトは避けて通れない。

本稿では、多様なコンフリクトモード(コンフリクトに対処する方法)と共にコンフリクトのポジティブな面を紹介する。

コンフリクトとは?

本連載では、「コンフリクトとは、関わっている人同士の懸念事項(気にかける事柄や事態)が、同じでない状況のこと」(by Kenneth W. Thomas)と定義する。

われわれ人間は社会的動物なので、日々他人との関わりの中で影響しあい成長していく。

その関わり合いの中で常に何らかのコンフリクトが生じる。

コンフリクトと聞くと「対立・衝突・紛争」など、かなり強い否定的意味合いにとらえがちだが、上記の定義にもとづけば、人間間で日々どこにでもあることだとわかる。

ビジネスにおいては、立場によりメリットが異なり、価値観や感情といった内面的な対立もあり、業務に支障が出ることもある。

だが、コンフリクトを乗り越えることができれば個人は成長し、チームはお互いへの理解が深まり強くなる可能性もある。

日々生じるコンフリクトをマネジメントする力はビジネスパーソン、特にリーダーには必須だといえるだろう。

組織内のコンフリクトは成長の伸びしろ

昨今では、企業経営においても、日々変化が絶えないVUCA/DXに対応するため、組織内の仕事のやり方を常に変えていかなければならない。

そこには必ず部署間のコンフリクトが発生する。

従来の仕事のやり方を変える際には、お互いに必ず異なる懸念事項があり、それを無視することはできないからである。

だが、それを乗り越えれば外部環境に対応することができ、さらなる組織の成長が期待できる。

すなわち、コンフリクトとは成長の伸びしろがそこにあることを意味し、決してネガティブな状態ではないというマインドセットが必要だ。

コンフリクトへの処し方の引き出しを増やすことは自己成長そのもの

次に個人の自己成長という観点からも、組織内で日々生じるコンフリクトにうまく対処していくスキルを持ち合わせていくことは不可欠だ。

コンフリクトに直面すると、ストレスとなり、かなりのエネルギーを消耗していく。

そこをいかにうまくマネージしていくかは、持続的に活力ある状態で成果創出していくうえで大切であることは言うまでもなかろう。

ここでコンフリクトへの向き合い方がなぜ自己成長と関係してくるのか、もう少し補足したい。

人はその認知スタイルのタイプごとに、コンフリクトに対して、取りがちなパターンがあると言われる。

たとえば、原理原則や論理に照らして結論づける機能が主の人の場合は、後述の競争モードをとりがち。

一方、自分自身の価値観や相手への思いに照らして結論づける機能が主の人の場合は、後述の適応モードになりがちなどだ。

ただ、コンティンジェンシーリーダーシップ(条件適合理論:環境に適合した行動だけがリーダーシップ行動として効果を発揮するという考え方)と同じ考え方にたち、目的やそれを実現する上での制約要因や相手の懸念事項によって、選択すべきコンフリクトモードは本来変わってくるべきだ。

状況に応じて複数のコンフリクトモードの引き出しから適切な行動を選択できるかが、自己成長そのものと言ってよい。

コンフリクトモードの5分類

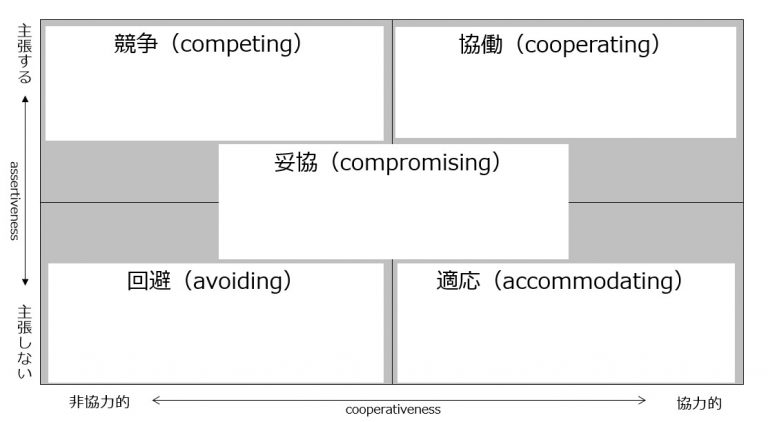

では、コンフリクトへの対応の仕方にはどのようなものがあるのか、Kenneth W. Thomasは、アサーティブネスとコーポラティブネスの2軸によって、下図のように5つのモードに分類している。

出典:”Introduction to Conflict Management: Improving Performance Using the TKI” Kenneth W. Thomas

- 競争…相手に歩み寄ろうとせず、自己主張を通すスタンス

- 協働…相手を尊重しながら、自己主張もし、Win-winを目指すスタンス

- 妥協…互いに要求水準を下げ、協力して課題解決を行うスタンス

- 回避…その場で解決しようとはせず、対立にかかわろうとしないスタンス

- 適応…相手に従い、自己主張をしないスタンス

では、ビジネスリーダーが失敗から学びながら、自らのコンフリクトモードをいかに状況に応じて変化させられるようになり自己成長を遂げてきたか、次回から実際のケースとして徳島正人(仮名)の20代~40代初めまでの経験をつうじて考えてみたい。

◇ ◇ ◇

人や組織に動いてもらわなければ、目標は達成できません。

多様性と相互依存性が高まるなかで、周囲を動かすパワーをいかに獲得し行使するか、グロービス経営大学院の「パワーと影響力」のクラスで学ぶことができます。

(執筆:芹沢 宗一郎)

単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。

本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】

・開催日:2026年2月12日(木)

・時間:12:00〜13:00

・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)

・参加費:無料(定員150名)

製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。

本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}

・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者

・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者

・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方

・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者

【セミナーの内容】

・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)

・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)

・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換

・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有

【登壇者】

奥田 真輔 氏

システム開発やITコンサルティングを経て、

外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、 メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。

現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、

日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。

岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)

野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。

その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。

BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。

WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。

2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。

【お申込み・詳細】

こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。

(2026/01/19更新)

<参考文献>

“Interpersonal Conflict” Hocker, Joyce L./Wilmot, William W.

”Introduction to Conflict Management: Improving Performance Using the TKI” Kenneth W. Thomas

“Using the TKI Assessment with the MBTI Instrument” Psychometrics 2018

『MBTIへの招待』 R.R.ペアマン/S.C.アルブリットン(2002)

【著者プロフィール】

日本で最も選ばれているビジネススクール、グロービス経営大学院(MBA)。

ヒト・モノ・カネをはじめ、テクノベートや経営・マネジメントなど、グロービスの現役・実務家教員がグロービス知見録に執筆したコンテンツを中心にお届けします。

Photo by engin akyurt