2021年9月30日、全都道府県における緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置が解除された際、出社する人が増える中で「強制出社」や「満員電車」といったワードがトレンドワードになりました。

コロナ禍前、出社は当たり前でした。それがどうして“強制”となり、トレンドワードにまでなったのでしょうか。

出社派VSテレワーク派

「強制出社」「満員電車」がトレンドワードになったのを見て、「みんな、感じることは同じだな」と思った方も多かったようです。

似たようなトピックで、昨今では「出社」か「テレワーク」かの議論がよく見受けられますが、皆さんはどちらが望ましいと感じているでしょうか?少し考えてみてください。

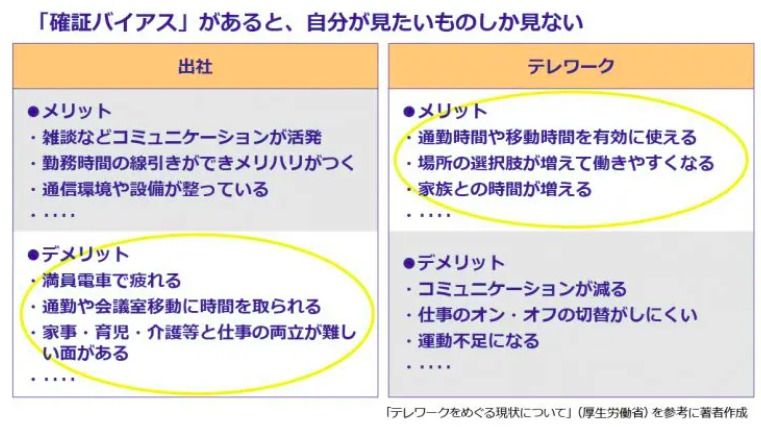

テレワークが望ましいと思う方は、テレワークのメリットと、出社形式のデメリットがパッと頭に浮かび、それらを述べたニュース記事や他の人の意見が思い出しやすかったのではないでしょうか?

反対に、出社形式が望ましいと思う方は、出社のメリットと、テレワークのデメリットがパッと頭に浮かべたのではないでしょうか?

自説に有利な情報ばかりに目がいく「確証バイアス」

実は、ここには「確証バイアス」が影響しています。

確証バイアスとは、自分の思い込みや願望を強化する情報ばかりに目が行き、そうではない情報は軽視してしまう傾向のことです。

つまり、

・テレワーク形式がよいと考える人は、テレワークのメリットと、出社のデメリットが目につきやすく、記憶に残りやすくなり、

・出社形式がよいと考える人は、出社のメリットと、テレワークのデメリットが目につきやすく、記憶に残りやすくなるというわけです。

ところが実際は、出社形式にもテレワーク形式にもメリットもデメリットもあり、業界、事業内容、企業事情に加え、ビジネスパーソン自身の事情等によってどのような形態が適しているのかは異なるわけです。

そこは当然わかっている方は多いかと思います。

ただ、無意識の内に、自分の考えを強化する情報は目に留まり記憶に蓄積されていくなかで、「多くの人が自分と同じように考えている」と感じるようになってしまっていることがあります。

客観的な判断を歪めていないかは意識したいところです。

勤務形態の議論以外にも、ビジネスシーンの様々な場面で推進派と慎重派が対立し、意見交換してもなかなか溝が埋まらないということはよく起こります。

そんな時は、お互いに自分の願望を強化する情報ばかりに目が行きがちになっています。

それではいつまで経っても平行線ですので、あえて自説のデメリットや相手の説のメリットを考えてみるようにするとバイアスの影響を抑えやすくなります。

日常を変えたくない「現状維持バイアス」

加えて、そもそも自分が何を望ましいと感じるか自体にも実は「現状維持バイアス」というバイアスが影響している可能性があります。

冒頭に出てきた「強制出社」や「満員電車」というワードですが、考えてみるとコロナ禍以前は、多くのビジネスパーソンにとってオフィスに出社することは特別なことではなく日常でした。

それが「強制」といったネガティブな印象を伴うワードとなりトレンドワードにまでになったのは、テレワーク中にその良さを実感したり、出社と比べて思ったよりも不便がないことに気が付いたということではないでしょうか。

同時に何を「日常」とするか意識が変わり、その「日常」を再び変えることに対する抵抗感も考えられます。

ここに「現状維持バイアス」の影響が見受けられます。

現状維持バイアスとは、変化よりも現状を維持することを望む傾向のことです。

元々出社するのが日常であった頃は、コロナ対応としてテレワークを取り入れることは「非日常」でした。

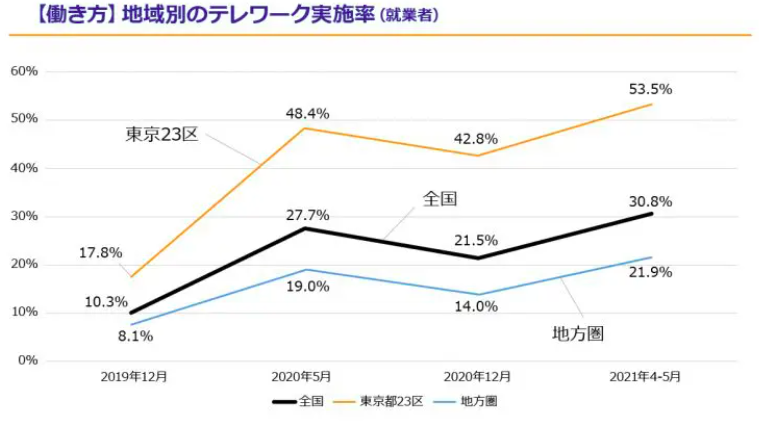

しかし、2020年初めから5月頃までは政府の推奨もありテレワークが右肩上がりに増加していきました。

(出典)「第3回 新型コロナウイルス感染症の影響下における生活意識・行動の変化に関する調査」(内閣府)

テレワーク導入が進んだ2020年春からすでに1年半ほど経過し、テレワークを継続してきた人にとっては、いつの間にかテレワークが日常に定着していったのでしょう。

何を「現状」と認識するかについて認識が変化したことで、現状維持としてどのような形式を望むかも変化し、その表れとして「強制出社」や「満員電車」がトレンドワードになったと見ることができそうです。

以上、今回は「確証バイアス」と「現状維持バイアス」を取り上げましたが、私達の思考の中にいつの間にか影響を及ぼすバイアスは、「正常性バイアス」「アンカリング」など他にもたくさんあります。

いつの間にか客観的な視点を失っていないか、こんな意識をもっておくことができるといいですね。

(執筆:渡邉 由美)

単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。

本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】

・開催日:2026年2月12日(木)

・時間:12:00〜13:00

・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)

・参加費:無料(定員150名)

製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。

本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}

・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者

・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者

・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方

・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者

【セミナーの内容】

・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)

・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)

・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換

・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有

【登壇者】

奥田 真輔 氏

システム開発やITコンサルティングを経て、

外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、 メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。

現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、

日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。

岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)

野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。

その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。

BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。

WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。

2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。

【お申込み・詳細】

こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。

(2026/01/19更新)

【著者プロフィール】

日本で最も選ばれているビジネススクール、グロービス経営大学院(MBA)。

ヒト・モノ・カネをはじめ、テクノベートや経営・マネジメントなど、グロービスの現役・実務家教員がグロービス知見録に執筆したコンテンツを中心にお届けします。

(執筆:芹沢 宗一郎)

Photo by sodai gomi