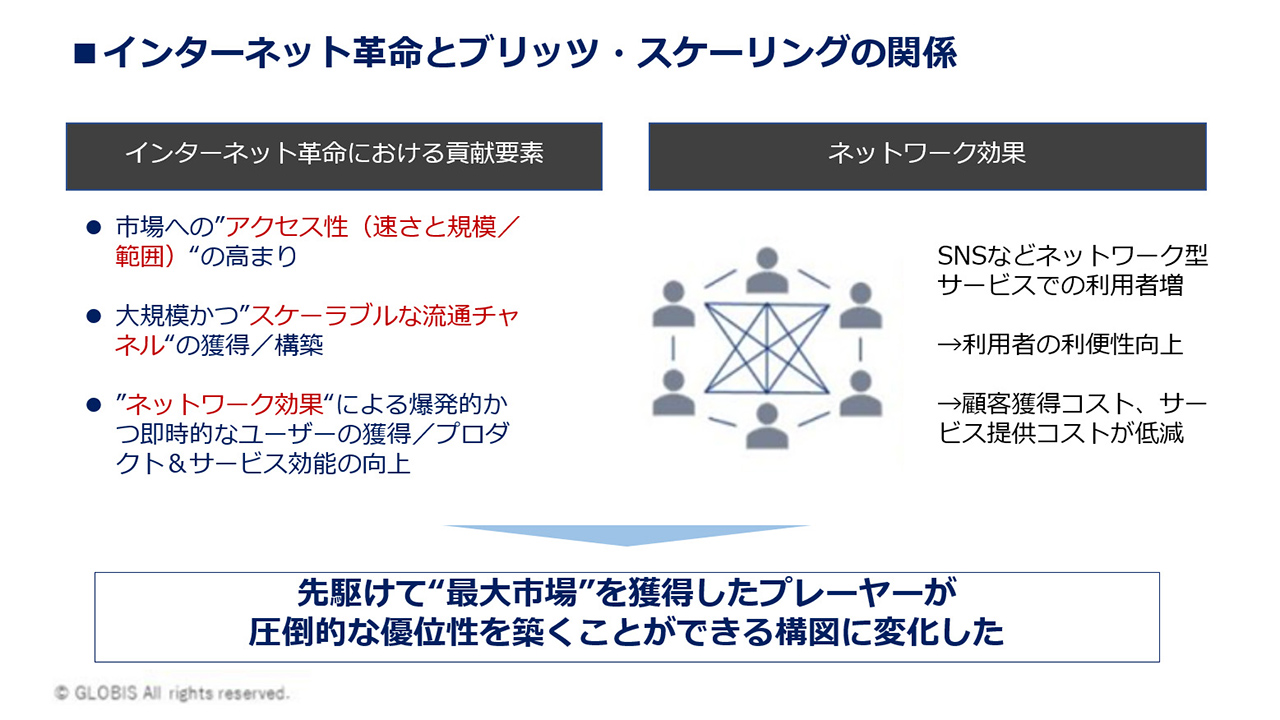

『ブリッツスケール』著者のリード・ホフマンによれば、インターネット革命により物事すべてが高速化された。

そのため急成長できるだろうタイミングで、今まででは考えられないほどの巨額の集中投資を行い、指数関数的に成長し一気に競合を突き放す、超ハイリスク超ハイリターン型の勝ち方が生まれたという。

「ブリッツ・スケーリング」を実践する際には、従来と異なる戦い方のポイントがいくつか出てくる。今回はそのうちのひとつ、『世の中からの期待』についてメルカリの事例で紹介したい。

期待獲得でスタートアップの企業価値をあげる

今も昔も、出資する投資家は、経営者、市場性、提供価値、事業計画や企業価値など、様々な要素を合理的に吟味する。そのため実態が全くなければ評価はされない。

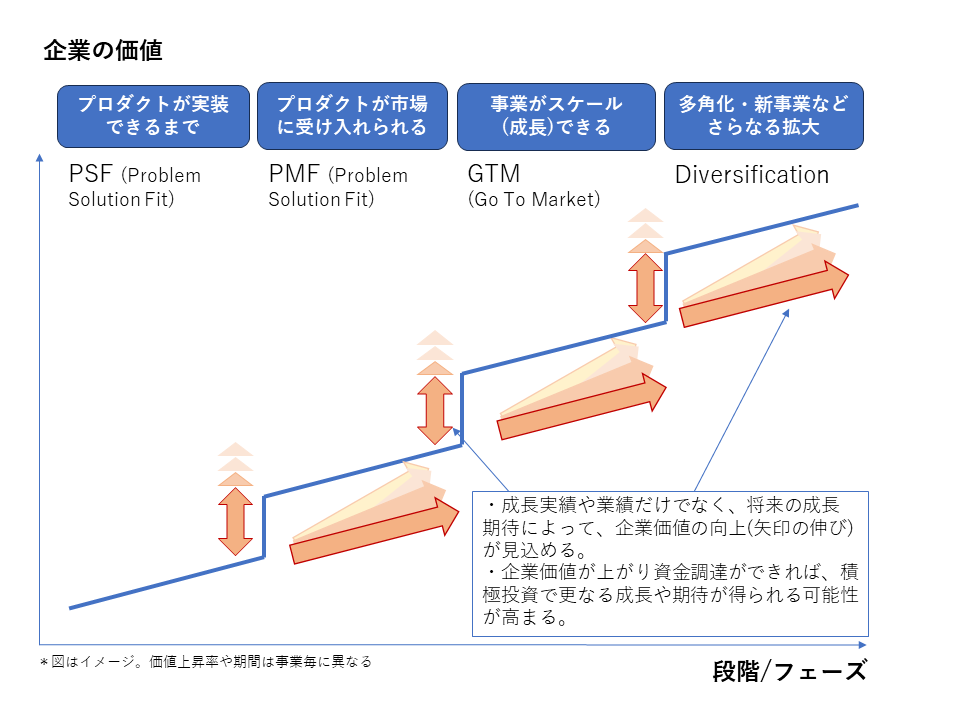

ただ、最近のスタートアップ投資においては「将来のリターンが見込める」「次のGAFAになりうる」「世の中を変えてくれるであろう」など、ある種実態の見えない『期待』も重要なファクターだ。スタートアップ企業の価値を測る時価総額には、「業績」のみならず「将来の期待」が含まれるのだ。

時価総額に将来への大きな期待が反映されれば、業績以上の資金獲得が可能となり、成功確率が低いブリッツスケールや新サービスが挑戦可能となる。その結果、実態としても企業価値が上がり、更なる資金調達や急成長のための巨額投資がしやすくなる。

メルカリを例に事業戦略の観点で紹介していこう。

メルカリが上場した際、将来に対する高い評価で一時、時価総額は8000億を記録した。

2018年当時は設立5年目で「日本のフリマアプリの代名詞」ではあったが、年度の売上は358億、利益はマイナス70億だ。国内フリマアプリ市場全体でも前年度3割成長で6392億円に過ぎなかった(経済産業省の2019年の調査)※1。

もちろん投資家はベンチャー・キャピタル法などでスタートアップの時価総額を算出し、定量的に投資判断をするが、最後の意思決定は感情的な要素も少なくないのだ。

<参考記事>

メルカリの時価総額はなぜこれほど高いのか?

『期待』に応えてさらなる期待を!

では、そんな「期待」は何にひかれ集まるのか。『期待』の由来を複数のユニコーン成長事例から考察するとポイントは以下であった。

- 大きなビジョンを持ちながら、素早く中核事業を成長させる

- 果敢な挑戦、失敗したら次に生かす

それぞれをメルカリにあてはめてみよう。

1.大きなビジョンを持ちながら、素早く中核事業を成長させる

「現在までの成長と実績」に加え、社会課題解決やグローバル展開などの「将来の壮大なビジョン」を見据えた戦略が、事業急成長の為の資金調達と投資を可能にしていく。

2013年2月創業のメルカリは、翌14年3月、売上がまだない状態でシリーズB、14.5億円の資金調達をした。当時の時価総額は82.9億円であった。「新たな価値を生みだす世界的なマーケットプレイスを創る」をミッションとし、2014年9月には米国でのフリマアプリ事業を開始している。資金を基に広告やサービス強化など積極投資し、2015年2月にはアプリダウンロード数が1,000万、2017年12月に世界累計1億ダウンロードと着実に成長した。そして2018年のIPO前までに約180億円の資金調達をし、新サービスや事業を立ち上げていくわけだが、2017年度は売上212億円、営業利益44億円である※2。業績に対しても、調達額が非常に大きいことが分かるだろう。

2.果敢な挑戦、失敗したら次に生かす

失敗から学んだことをオープンにし、学びをその後活かして成功確率を高める、こういった取り組みが、失敗を期待に変える要因となりうる。

メルカリも初期段階から積極的に複数サービスを開始し、多くの失敗を経験している。創業から2年の2015年9月には、子会社である株式会社ソウゾウを設立し「ありそうでなかったをソウゾウする」ミッションのもと、新サービスを次々と立ち上げている。しかし、「メルカリ級になれなかった(メルカリのような成長曲線を描けない)」という理由でほとんど撤退した※3。

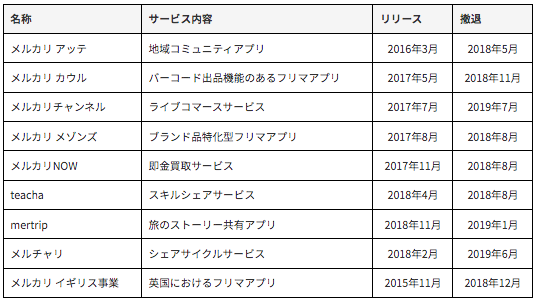

メルカリグループにおける終了・撤退サービスの例

撤退により期待は下がり、一時8,000億円超を記録した時価総額も2019年6月に4,309億円となったが、中核事業の成長と、オンライン決済メルペイサービスなど新たな事業への期待は根強かった。 メルカリ会長の小泉氏はある記事で「事業撤退やサービス終了に際し (略) 振返り、学べたことを共有する」という社内の仕組みについて述べている。

他にも、元ソウゾウ代表の原田大介氏は「撤退基準を設けること」が失敗からの学びで、その後活かしていると述べていた。

現在のメルカリは、失敗からの学びを活かし、サービスを広げすぎずに事業展開している。2023年6月期の売上高は1720億円、最終利益は130億円で時価総額は約5700億円である(時価総額は2023年8月)。次に生かされる失敗は、むしろ将来の期待と成長につながる。

最後に

インターネットなどデジタル技術を用いた事業は、勝者総取り(Winner takes all)となりやすい。そして他社に先んじて圧倒的勝者になるために、業績実体のない中、多額の調達した資金を継続的に投じる必要がある。そのためには、大きなビジョン、目の前の行動と失敗からの学び、失敗を乗り越えて事業を急成長させることが今まで以上に重要だ。そのために経営者として信頼を得、『期待』を獲得することが一層必要になっているのである。

<参考文献>

※1 フリマアプリ市場が2年で倍増、割食って伸び悩んだ「あの市場」

※2 メルカリ ファイナンス情報|STARTUP DB

FY2018.6 通期決算説明資料|メルカリ

フリマアプリ「メルカリ」が世界1億ダウンロードを突破|メルカリ

※3 ソウゾウはなぜ、すべての事業をクローズしたのか?──挑戦と撤退を繰り返すことで見えた、事業創造の要諦|fastgrow

時には名誉ある撤退も、メルカリに学ぶ「見切る力」|日経ビジネス

メルカリ小泉文明氏が語る、会社のミッション達成に近づけない新規事業の撤退判断|ログミーBiz

メルカリが英国事業から撤退 理由は「リソース配分の優先順位から判断」|Forbes

(執筆:小川 智子)

【著者プロフィール】

日本で最も選ばれているビジネススクール、グロービス経営大学院(MBA)。

ヒト・モノ・カネをはじめ、テクノベートや経営・マネジメントなど、グロービスの現役・実務家教員がグロービス知見録に執筆したコンテンツを中心にお届けします。

Photo by:Rob Hampson