いきなりで申し訳ないですが、皆さん、学校の試験で「70点を100点にすること」と「20点を50点にすること」ってどっちが大変だと思いますか?

何度か書いているんですが、しんざきは学生の頃、小さな補習塾で塾講師のアルバイトをやっていました。

補習塾って、主に学校の勉強についていけなくなった子どもたちの為に、定期試験対策を中心とした弱点補強の勉強をする為の塾です。

並行して家庭教師のアルバイトもやってまして、一時期は何人か掛け持ちで勉強見たりもしていました。

お給料は良かったんですが結構大変でした。

で、冒頭の質問を保護者の方やお子さんに投げ掛けてみると、大半の人が「70点を100点にすること」って答えるんですよね。

まあ、確かに「100点をとる」というのは大変なことです。

一つのミスも許されないし、全ての範囲を漏れなく把握しておかなくてはならない。

先生が用意してくるあの手この手のトラップを潜り抜けてテストを完全制覇する、って、受験や模試に限らず、小学校の定期試験でだってそう簡単なことではないですよ。そりゃそうです。

一方、20点って言われると、要は「知識が穴だらけ」「改善しないといけない点が明確」ってことでしょ?そしたらちょっと頑張るだけで30点くらいアップ出来るんじゃないの?って皆さん思うみたいなんですよね。

最初が低い方が伸びしろあるでしょ、という考え方ですね。

まあおっしゃりたいことは分かります。

ただ、ですね。「教える側からするとどうだろうか」という話で言うと。

もちろんこの質問自体、試験の難易度にもよれば教科にも形式にもよって多少は事情が変わってくるんですが、十把ひとからげの一般論として言うと、ほぼ間違いなく「20点を50点にすること」の方が遥かに難しいです。

正直比較にならないレベルです。

これ、家庭教師や塾講師の経験がある人なら、8,9割の方は賛同してくださると思います。

確かに「ちょっと頑張るだけで30点アップするくらいの知識量は補完できる」かも知れないんですけど、「そもそも「ちょっと頑張る」こと自体出来ないし、そのやり方も知らない」子が殆どなんですよ。

例えば算数で言うと、「20点しかとれない」というのは、大筋「きちんと立式しないであてずっぽうで答えてもギリ取れる点数しかとれない」という意味で、要は「そのテストに取り組めるだけの基礎的な学力の下積みがない子」、ということです。

その試験を受けられるだけの学習段階に達していない。

これは大抵の場合、「その範囲よりはるか以前のどこかで躓いていて、そこからリカバリが図られていない」ということを意味しています。

算数は厳密な積み重ねの学問ですから、例えば分数や少数の理解が曖昧な子が方程式を解くことは出来ませんし、平行四辺形の面積の計算方法を知らずに立体の体積を求めることは出来ません。

これ、算数や数学ほどは明確じゃないんですけど、国語でも社会でも理科でも英語でも、そんなに事情は変わりません。

そして多くの場合、その子は学習段階の途中、先生や親との接触で色んな傷を負っていて、自己肯定感をメタメタに下げてしまっています。

そこから、「勉強に向かい合うだけのスタンスや精神的耐久力自体存在しない」可能性が高い、ということも推定することが出来ます。

そうなると、まずは

「どこで躓いてしまったのか、の掘り起こし」

「最低限勉強に向かい合うことが出来るようになるだけのメンタルケア」

「モチベーションを喚起する為の慎重な褒め方の考慮と、モチベーションの維持」

あたりは最低限こなさなくてはいけなくって、そこから更に一段一段、学習段階に追いつけるように亀の歩みを始めなくてはいけない、ということになるんですよね。

補習塾で何度もやりましたけど、これ凄まじい労力ですよホント。

しかも、どんなに労力をかけてもすぐには結果は出せないし、ちょっと上向きになってもちょっとしたアクシデントでまた下向きになってしまったりします。

時には、なかなか上がらない成績に親御さんが業を煮やして塾を辞めさせてしまったりすることもあります。

ようやく少しずつ勉強に向かい合うスタンスが出来てきたのに……というところで、一向上がらない点数に腹を立てた親御さんにお子さんが滅茶苦茶責められて自己肯定感が再度ぐちゃぐちゃに、なんて時には、さすがにちょっと賽の河原気分を味わってしまいました。

そんなわけで、例えば進学塾のうたい文句で「〇〇勉強法で30点アップ!」なんて言葉があったとして、満面に笑みを浮かべたお子さんが100点の答案をもっていたりすると、「そりゃ元々70点とれる子なら、30点上げるのはそんなに大変じゃないだろうよ……」とか思っちゃうわけなんですよ。

いやまあもちろん、成績良い子を教える苦労ってのはそれはそれであるんですけどね。

要求水準めちゃ高かったりすることありますし。

とはいえ、50点の答案もった子の横に「30点アップ!!」とか書いてあった方が、「この塾……出来る……!!」とか凄みを感じてしまうわけなんですよ。

一般受けはしないでしょうけど。

上記のような事情があるので、

・子どもの「分からない」のサルベージは可能な限りこまめにした方がいい

・子どもの「分からない」「間違えた」を責めない方がいい

・子どもには「どんどん間違えよう」と言っておいた方がいい

というのは、私の基本的な育児観として醸造されていて、自分の子どもと接する時もそれに基づいて行動してはおります。

まあこれは一般化するつもりないんですけど。

***

上はあくまで子どもの勉強の話なんですけど、実はこれは割と一般的なテーマでして、例えばプロジェクトの評価でも、「70点を100点に」したプロジェクトの方が、「20点を50点に」したプロジェクトよりも評価される、なんてことは全く珍しいことではありません。

むしろすごく多いです。

プロジェクトや保守・開発案件の引き継ぎをやる際によくある話なんですけど

「開発を進める前に、まずまともに開発が出来るようにしないといけない」

という状況、対応出来る人って限られるんですよね。

要件がガンガン割り込んでつぎはぎ開発が散々行われた形跡、ドキュメントは皆無、内部設計を理解している人は先月会社を辞めたばかりで、何故か納期だけはそのまんま、とか、引き継ぎで仕事を進める以前の状況じゃないですか。

世の中、いわゆる「どぶさらいが出来る人」の重要性、その大変な労力を理解していない人、評価する側にも少なくないんですよね。

「まずはマイナスをゼロにしないといけない」という時点で相当な能力が必要なのに、マイナスをゼロにしたことはほぼ加点されないで、最初からプラスのものをもっとプラスにした方が遥かに効率よく評価される。

その状態が続くとどうなるかというと、企業がダメージコントロール下手になるんです。

炎上案件をなんとかスタートラインに戻せる人、失敗案件をなんとか収束させられる人が企業を離れてしまうから、プロジェクトが順風満帆でなくなった場合、即それが大きなダメージになってしまう。

私が以前勤めていた会社とか、それでエラいことになりました。

つまり、案件を評価する際には、「その案件のスタートラインはどこにあったのか」をちゃんと計算に入れてあげないといけない、という話ですよね。

最終的な結果だけ見てしまうと、企業にとって本当に有用な人材をちゃんと評価することが出来ない。

「マイナスをゼロに戻す為の労力」を正統に評価することは大事だよなあ、と。

「20点を50点にすること」の大変さは理解しておくに越したことはないよなあ、と。

そんな風に考えたわけなんです。

今日書きたいことはそれくらいです。

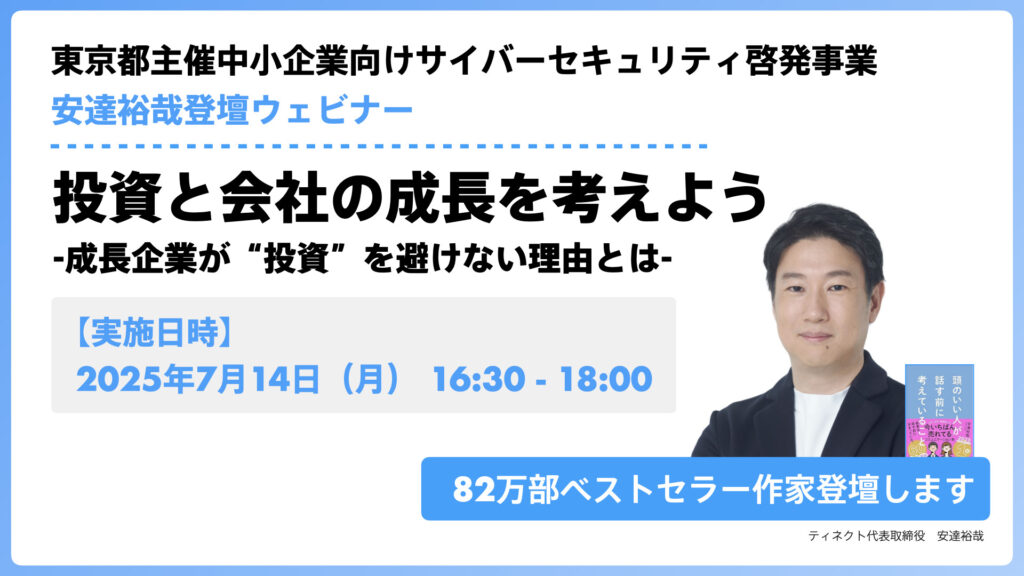

【安達が東京都主催のイベントに登壇します】

ティネクト代表・安達裕哉が、“成長企業がなぜ投資を避けないのか”をテーマに東京都中小企業サイバーセキュリティ啓発事業のイベントに登壇します。借金=仕入れという視点、そしてセキュリティやDXを“利益を生む投資”とする考え方が学べます。

ティネクト代表の安達裕哉が東京都中小企業サイバーセキュリティ啓発事業のイベントに登壇します。

ティネクトでは現在、生成AIやマーケティング事業に力を入れていますが、今回はその事業への「投資」という観点でお話しします。

経営に関わる全ての方にお役に立つ内容となっておりますでの、ぜひご参加ください。東京都主催ですが、ウェビナー形式ですので全国どこからでもご参加できます。

<2025年7月14日実施予定>

投資と会社の成長を考えよう|成長企業が“投資”を避けない理由とは

借金はコストではなく、未来への仕入れ—— 「直接利益を生まない」とされがちな分野にも、真の成長要素が潜んでいます。【セミナー内容】

1. 投資しなければ成長できない

・借金(金利)は無意味なコストではなく、仕入れである

2. 無借金経営は安全ではなく危険 機会損失と同義

・商売の基本は、「見返りのある経営資源に投資」すること

・1%の金利でお金を仕入れ、5%の利益を上げるのが成長戦略の基本

・金利を無意味なコストと考えるのは「直接利益を生まない」と誤解されているため

・同様の理由で、DXやサイバーセキュリティは後回しにされる

3. サイバーセキュリティは「利益を生む投資」である

・直接利益を生まないと誤解されがちだが、売上に貢献する要素は多数(例:広告、ブランディング)

・大企業・行政との取引には「セキュリティ対策」が必須

・リスク管理の観点からも、「保険」よりも遥かにコストパフォーマンスが良い

・経営者のマインドセットとして、投資=成長のための手段

・サイバーセキュリティ対策は攻守ともに利益を生む手段と考えよう

【登壇者紹介】

安達 裕哉(あだち・ゆうや)

ティネクト株式会社 代表取締役/ワークワンダース株式会社 代表取締役CEO

Deloitteにてコンサルティング業務に従事後、監査法人トーマツの中小企業向けコンサル部門立ち上げに参画。大阪・東京支社長を経て、2013年にティネクト株式会社を設立。

ビジネスメディア「Books&Apps」運営。2023年には生成AIコンサルティングの「ワークワンダース株式会社」も設立。

著書『頭のいい人が話す前に考えていること』(ダイヤモンド社)は累計82万部突破。2023年・2024年と2年連続で“日本一売れたビジネス書”に(トーハン/日販調べ)。

日時:

2025/7/14(月) 16:30-18:00

参加費:無料

Zoomビデオ会議(ログイン不要)を介してストリーミング配信となります。

お申込み・詳細

お申し込みはこちら東京都令和7年度中小企業サイバーセキュリティ啓発事業「経営者向け特別セミナー兼事業説明会フォーム」よりお申込みください

(2025/6/2更新)

【著者プロフィール】

著者名:しんざき

SE、ケーナ奏者、キャベツ太郎ソムリエ。三児の父。

レトロゲームブログ「不倒城」を2004年に開設。以下、レトロゲーム、漫画、駄菓子、育児、ダライアス外伝などについて書き綴る日々を送る。好きな敵ボスはシャコ。

ブログ:不倒城

Photo by Jerry Wang