地頭、というワードがある。

辞書を調べると、「かつらなどを被らないそのままの毛髪の頭」とあるが、最近はこの意味で使われるよりも、「元々の頭の良さ」といった意味で使われることも多い。

元アーンスト&ヤングの細谷功によれば、頭が良い、とは「物知り」「機転が利く」「パズルや数学の問題を解くのが得意」の3つだという。

そして、地頭とは3つ目の「パズルを解く力」を指す。

まあ、正直なところ、正確な定義は存在しないので、各々の考える「地頭」があるだろう。

ただ、私の周りの人々は、もう少し「地頭」に関して、解像度の高い人が多かった。

以前に書いたことがあるが、地頭とはすなわち、インテリジェンスの事であり、平たく言えば「一を聞いて十を知る」が、日本語で最も近い意味になる。

「地頭の良い人」と、そうでない人の本質的な違いはどこにあるか。

つまり「地頭の良い人」というのは、同じ情報に接していても、そうでない人に比べて、そこから読み取ることができる情報が桁違いに多いのだ。(中略)

文面をそのまま解釈するのではなく、「文脈」からそれ以上の情報を引き出しているのである。

この「インテリジェンスの発露」こそ、「地頭」の良い人物の特長なのだ。昔ながらの言葉で表現すれば「一を聞いて十を知る」である。

そして、仕事に限って言えば、明確に「地頭の差」は存在していた。

例えば通常は、コンサルタントとアシスタントのやり取りは、こんな感じだ。

コンサルタント 「銀行系のコンサルティング会社がやっている、我々と同じテーマのセミナーの内容と価格を調べてほしい。」

アシスタント 「はい、わかりました。いつまでですか?あと、どのような成果品イメージですか?」

別に悪い回答ではない。

しかし、「地頭のいいアシスタント」は、こんな回答をしていた。

アシスタント 「同じテーマのセミナーの内容を調べるってことは、セミナーの広告かDMでも打つつもりでしょうか?」

地頭がいい人は、とにかく、「察しがいい」のだ。

特に要求もしていないし、経験もないはずなのに、先回りしてこちらのやりたいことを「察する」。

コンサルタント 「そう、よくわかったね。」

アシスタント 「そうなると、どうしましょうか。比較表をつくりますか?価格だけではなく、いろいろな項目で。」

コンサルタント 「あ、それは助かります。」

アシスタント 「どんな項目で比較するか、アタリはついてますか?」

コンサルタント 「正直、そのあたりはまだ決めてないです。」

アシスタント 「じゃ、比較できる項目を抽出しながらやってみますね。あと、以前にも調べたことありますか?これ。」

コンサルタント 「たぶんやったことあるんじゃないかな。」

アシスタント 「それなら簡単ですね。調べ方含めて、探してみますね。」

このアシスタントはとにかく「地頭」が良いと評判で、この人物を巻き込むと、仕事が早く終わると言われていた。

地頭は鍛えられるか

そこで本題だ。

誰もが、このアシスタントのように振舞うことが可能なのか、である。

察しが良く、問題解決能力が高く、機転が利く。

当然、「地頭がよい」ことは、仕事をする上では、非常に有利だし、引く手あまただから、成功しやすいだろう。

だからこそ、「地頭が良くなりたい」「地頭を鍛えたい」といったような、欲求がでてくる。

書店に行けば「地頭」を冠した書籍の、なんと多いことか。

ここにおいて、考え方は二つある。

「地頭」は遺伝的なもので、変えようがないという考え方が一つ。

そしてもう一つが、「地頭」は鍛えられるものである、という考え方だ。

ただこれは、二者択一ではない。

現実はその中間だろう。

運動神経と同じだ。

「生得的な能力」があって、ある程度の幅で鍛えることができるというもの。

そう考えるのが自然だ。

ただし。

普通の人が「日常の仕事」で使う程度の地頭の良さであれば、恐らくそんなに、獲得は難しくない。

ハッキリ言えば、「地頭がいいね」と言われる程度であれば、遺伝もクソもなく、それは習慣的に獲得できる能力の一つだ、と経験的に私は確信している。

地頭をよくするには

なぜなら、地頭をよくする行動はとてもシンプルだからだ。

端的に言うと、誰であっても「一を聞いて十を知る人になる」のは可能だ。

ではどのようなことをすればよいのか。

それは、わからないことが生じたとき、「ちゃんとした情報ソース」を「複数」あたって「調べる」こと。

これを繰り返すだけで、劇的に「一を聞いて十を知る」をできるようになる。

例えば、

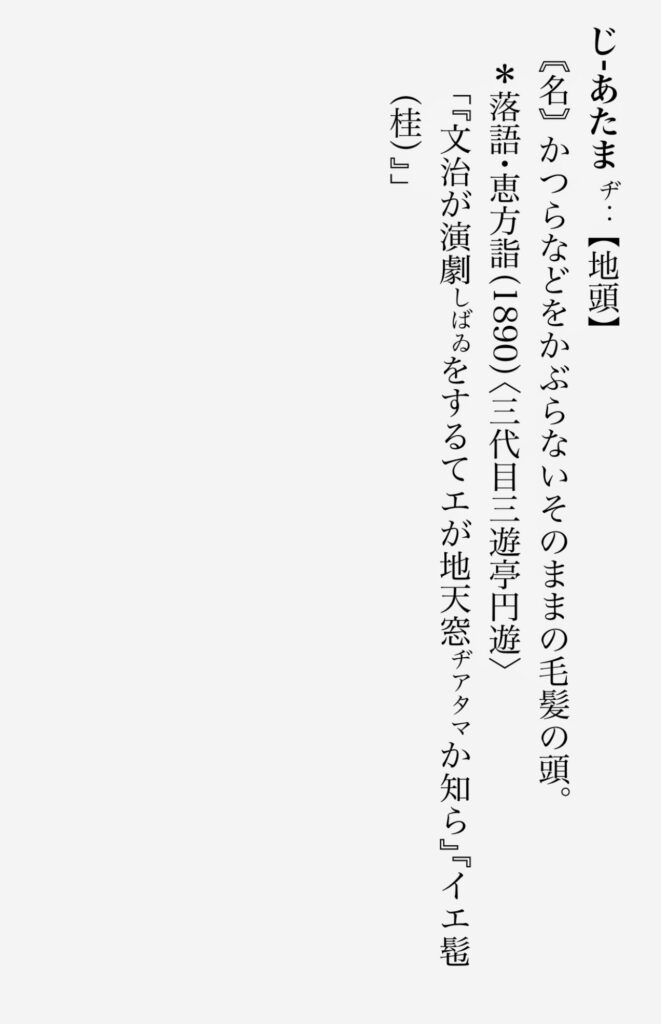

わからない言葉は「辞書を引く」。

wikipediaで調べたら、「出所をあたる」。

他人から聞いた話を、別の人にも聞いて「裏を取る」。

SNSのファクトチェックを「別のニュースソースを使って」行う。

リファレンスとなっている本を「実際に読んでみる」。

新聞やメディアの主張を、「複数読み比べてみる」。

『ちゃんとした情報ソースを複数あたって調べものをすること』

学校に通った人なら、だれでも習ったことのある行為だろう。

でも、このひと手間をかけるだけで、圧倒的に「地頭」は良くなる。

『情報』と『情報』の行間を読めるようになるからだ。

元外交官の佐藤優は、インテリジェンスの師匠から「新聞をバカにするな、重要事項に赤丸をつけながら読め。半年もすれば行間が読めるようになる」と言われたそうだ。

ここでは、情報を取る時に『ひと手間かける』ことの重要性が語られつくされている。

どの情報も絶対に正解という事はないし、ある側面では正しい。

一つの情報をとって、それを信じ込むのではなく、多数の情報を様々な角度で検証することが、「一を聞いて十を知る」人になるために格好の訓練となる。

ただし、これは非常に面倒くさい。

面倒なうえに時間もかかる。

だから「地頭がいい」と言われる人は少ない。

*

ここまで読んで、どう思っただろうか。

おもしろい、

ふざけるな、

絶対間違ってる、

なんでだろう、

いろいろな意見があるだろう。

でも、少なくとも言えるのは、地頭をよくするなら、単純にこの一つの文章だけで、納得も否定もしてはいけない。

例えば、「地頭ってのは、鍛えられないから地頭っていうんだよ!」という人がいたとしても、それはそういう意見として別におかしくはない。

実際、冒頭に辞典のスクリーンショットを掲載したのは、頭の良し悪しという文脈で使われる「地頭」という単語が、実は日本語としてはまだ成熟していない、と示すためだ。

要は、定義もあいまいな、いい加減な言葉なのだ。

だから、この文章も「単なる一つの意見」と見て、様々な意見を見るのが、「地頭を鍛える」ことにつながる。

様々な書籍を手に取ってみて、行間を読めば、自分なりの意見を必ず見つけられるだろう。

それができる人だけが「地頭が良いね」と言われるのだ。

どうせ、外形的には「先天的か」「後天的か」なんて、どうでもいいし、言ってる当人にも分かりっこないのだから。

【著者プロフィール】

安達裕哉

生成AI活用支援のワークワンダースCEO(https://workwonders.jp)|元Deloitteのコンサルタント|オウンドメディア支援のティネクト代表(http://tinect.jp)|著書「頭のいい人が話す前に考えていること」88万部(https://amzn.to/49Tivyi)|

◯Twitter:安達裕哉

◯Facebook:安達裕哉

◯note:(生成AI時代の「ライターとマーケティング」の、実践的教科書)

Photo:日本国語大辞典