ゲーム業界は、買収に巨額のカネが飛び交い、マーケットは拡大し続け、コンテンツもビジネスもどんどん進化している超成長市場である。にも関わらず、ゲーム関連業界で評価額100億ドル以上の巨大スタートアップ=デカコーン企業は2社しかない。

今回はゲームビジネスが拡大してきた経緯と現在のゲーム業界の産業構造、ヒットゲームの「条件」について、解説する。

ゲーム史=テクノロジー最前線での進化の軌跡

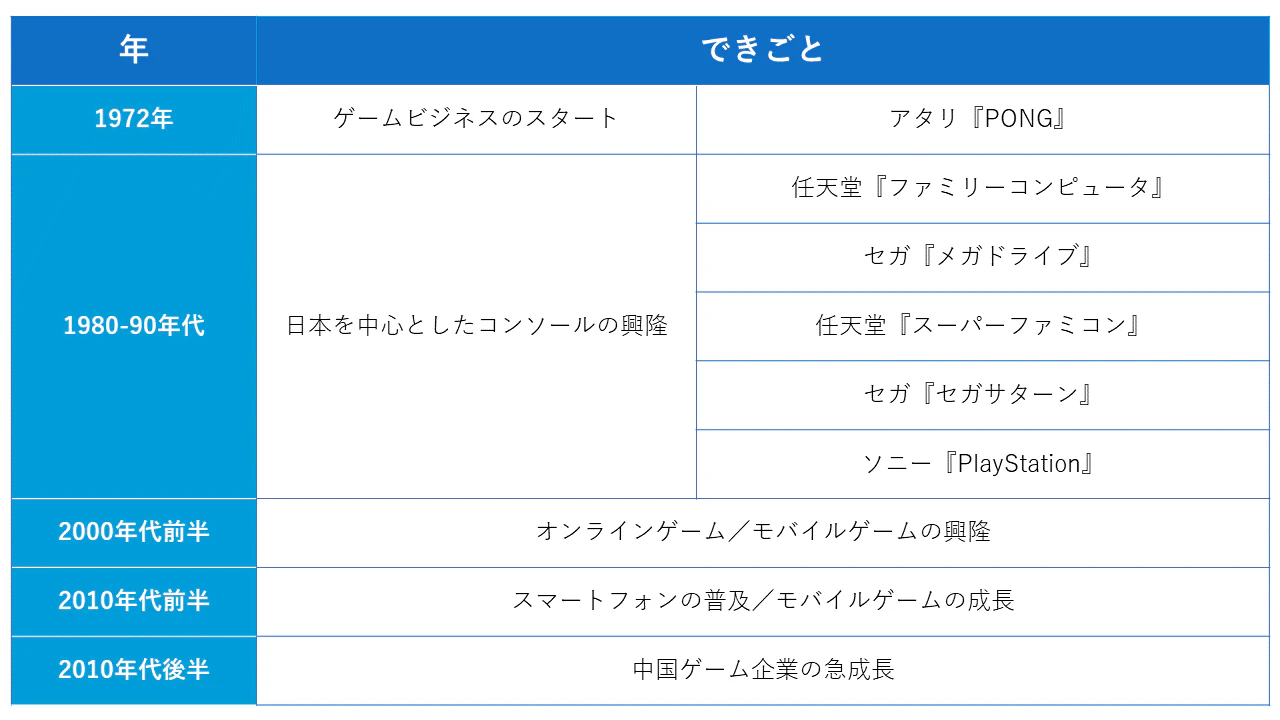

まずは今のゲームビジネスの構造を読み解くにあたって、ゲームがグローバルビジネスにまで拡大した経緯から振り返ろう。

アーケードからコンソールへ

ゲームの歴史は長く、1972年にまでさかのぼる。米アタリ社の『PONG』というゲームが世界で初めて商業的成功を収め、ゲームビジネスが始まった。ゲームセンターや喫茶店で遊べるアーケードゲームでプレイヤーが増えていった。

その後、1983年には任天堂がファミリーコンピュータの販売を開始し、以降はコンソール(家庭用ゲーム機)がゲームビジネスの中心となる。コンソール時代の主戦場は日本だった。セガのメガドライブなど多種多様なコンソールを各社が競うように開発し世界で販売した。

大容量化と演算機能の向上、映像や音楽の最新技術の搭載でゲームは進化した。家で長時間遊べるため、RPGやシミュレーションなどのジャンルが発展し、ゲーム開発は制作チームも予算も大規模化していった。

オンライン化とモバイル進化による変革

熾烈なコンソール戦争の結果、現在の寡占3社(任天堂、ソニー、マイクロソフト)が最後に残った2000年代前半、大きな変化が2つあった。インターネットの拡大と、携帯電話の普及だ。PCゲームを皮切りにオンラインゲームが始まり、ゲームデバイスにモバイルが追加された。

世界では旧型の携帯電話が普及し、徐々にスマホへと移行するまで、モバイルゲーム市場は緩やかに拡大した。携帯電話の容量は増え、通信は高速化し料金も安価になっていった。環境が整うにつれ、移動時間や隙間時間などでゲーム時間は伸び、カジュアルゲームがユーザーを増やした。

プレイは基本無料でアイテム課金するフリーミアムが採用され、現在の主流となっている。

この時期、ガラパゴス日本ではスマホの前にフィーチャーフォン(ガラケー)が急速に普及し、ソーシャルゲームが一世を風靡した。ガチャやアバター装備品などへの課金で市場を広げた。

「世界で稼げる」ビジネスへ

その後、日本でもガラケーからスマホへと移行し、モバイルゲームの中心はApp StoreやGoogle Playとなった。プラットフォームを介してゲーム企業が世界で稼げる環境が整った。

モバイルゲームのグローバルプレイヤーが次々と生まれる中、2010年代後半には規制で遅れを取っていた中国ゲーム企業が急成長し、上位ランキングに並び始める。

ゲーム市場は超レッドオーシャン

現在でもまだ拡大と競争が続いているが、前述の通り、巨大スタートアップは2社。

『フォートナイト(Fortnite)』で有名なエピックゲームズ(Epic Games)と、オンラインゲーム中のコミュニケーションツールとして人気のディスコード(Discord)だ。

上位プレイヤーは固定化している。競争が収束に向かいつつある理由は、ゲームの産業構造にある。

前回、世界中で開発数が伸びていることを解説した。開発の民主化とユーザーの増加というゲーム市場の変化は一見ビジネスチャンスとも取れるが、実態はレッドオーシャン化が激化しているに過ぎない。数多くのゲームが世に出されてもヒットはほんの一握りである。

さらにゲーム市場はM&Aが盛んで業界再編が数十年続いている。ゲーム業界というレッドオーシャンでは、ゲームクリエイターや小規模ゲーム制作スタジオなどの小さい魚がわんさか生息し、ヒットすると中くらいの魚(ゲーム開発企業)がそれを食べ、その中くらいの魚を巨大魚がもりもり食べる、超サバイバルゲームがそこら中で起きているのだ。

.jpg?q=75&fm=webp)

たびたび起きる大型M&A

ゲーム市場では買収件数が多いだけでなく、金額も大きい。例えば、マイクロソフトに10兆円で買収されたアクティビジョン・ブリザード(Activision Blizzard)は、ゲーム業界でトップグループの一角を担うゲームメーカーだ。

『コール オブ デューティ(Call of Duty)』や『ワールド・オブ・ウォークラフト(World of Warcraft)』などの著名タイトルをいくつも保有し、2015年にはモバイルゲームで世界トップのキング(King)を買収していた。

2023年秋に流出した社内資料では任天堂の買収を検討していたことが判明。また、アクティビジョン・ブリザード買収の際には、並行してスクウェア・エニックスやセガの買収も検討していたことが、独占禁止を巡る米連邦取引員会との裁判中に明らかになっている。

ディスコードはマイクロソフトから100億ドルの買収提案を持ちかけられ、断った過去がある。先日話題になった『パルワールド』を開発するポケットペアも、すでにマイクロソフトによる買収を確実視する報道が出ている。

マイクロソフトだけではない。昨年、日本のセガも『アングリーバード』の開発企業であるロビオ(Rovio)を1000億円で買収した。

サウジアラビアの投資会社サヴィー・ゲームズ・グループ(Savvy Games Group)が10億ドルを出資したエンブレイサー・グループ(Embracer Group)は、創設以降、買収を繰り返して成長し、所有するIPは920件を超える。

Drake Starによると、2023年のゲーム企業への出資は960件を数え、うち163件が買収だった 。

成功確約のルートはない

マイクロソフトをはじめとした上位プレイヤーの強大な買収戦略には、下位プレイヤーが多少の買収で束になってもとても敵わない。では、なぜここまで各社は買収に躍起になるのだろうか。理由のひとつがヒットIP(Intellectual Property:知的財産)だ。

世界では毎年大量の新作ゲームがリリースされるが、実はそのほとんどはコストを回収できるほどの売り上げが立たない。

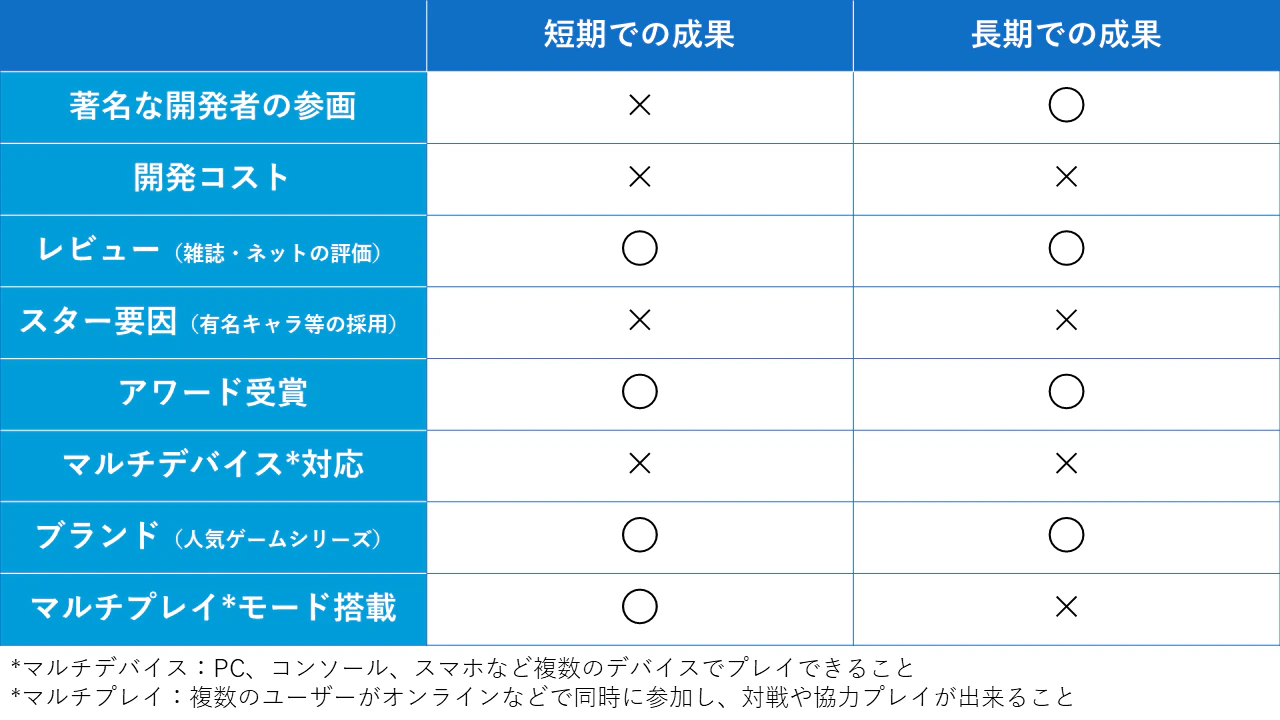

ではどんなゲームならヒットするのか?351本のゲームの長期データから成功要因を調査した実証研究がある。

この研究では、開発コストやアワード受賞など、ゲームの売り上げに影響のありそうな要因を数値化し、実際の売り上げと関連性があるのかを検証している。その結果をまとめたのが下の表だ。

ゲームはリリースしてすぐのヒットもあれば、じわじわと人気が出るパターンがあるため、リリースから3年間の売り上げを、最初の1年半(短期)と、1年半〜3年(長期)に分けて分析してある。

売り上げと関連性がある(有意)要因を見ると、レビューやアワードはリリース後のもので、第三者が判定するため、そもそも作り手はコントロールできない。

売り上げとの相関がある要素の中で開発前や開発中に対応できるものは、ブランドとマルチプレイだろう。

マルチプレイ機能は搭載するとして、ブランド=人気シリーズ。「ヒットタイトルの次回作はヒットする」は、周知の事実だ。

ゲーム業界における成功のよすがとして最も有力なのがこの「ブランド」であり、それゆえ各社はヒットIPを手中に入れようと日々買収を画策するのである。

ただ、この表で面白いのは関連性がない要因だ。巨額な開発費をつぎ込んでも、超人気デベロッパーを登用しても、有名なキャラクターの使用許可を獲得して盛り込んでも、スベるときはスベるというお手上げの結果が出ている。

実際に、低コストでもヒットするゲームはある。例えば2023年に日本で大ヒットした『スイカゲーム』だ。開発コストは非公表だが、かなり小さいだろう。

元々プロジェクターのおまけで開発されたため、ゲーム単体での収益化を狙った開発予算は考えにくい。凝ったグラフィックや作りこんだストーリーはない、いわゆるハイパーカジュアルゲームである。それでもヒットしたのだから、つくづく「成功確約のルートはない」市場である。

ヒットIPは作るより買う方が確実

新作ゲームでのヒットが困難であれば、他社にヒットIPの使用許諾を交渉するか、IPを持つ会社ごと買収してしまう方が確実に収益源を手に入れられる。

買収される側にもメリットはある。現在主流のオンラインゲームでは更新機能(LiveOps)でユーザーを飽きさせない運営を続けるが、ユニティ(Unity)のデータによると50人未満の制作スタジオの40%以上が6か月以内にLiveOpsをやめている。

ユーザーデータを収集し、分析しながらの定期的なアップデートや期間限定イベント開催、アニメとのコラボ……。

ヒットIPだろうが維持するには人手も金もかかる。また、オンラインゲームでなくてもヒットIPなら模倣は日常茶飯事だ。著作権保護のためのモニタリングや訴訟もタダではない。大規模な会社だからこそ、ヒットゲームのユーザーを増やし続けられるのだ。

売買双方のメリットは他業界でも

売買の双方にメリットがあるため、ゲーム業界の再編は合理的とも言える。話は少しそれるが、欧米の医薬品業界とも通ずる部分がある。

創薬を手掛ける企業はラボレベルのスタートアップから大企業まで様々だが、長い時間と莫大な研究開発費を投じても、規制当局の承認を得て上市される新薬はごくわずかだ。承認されたとしても、世界中の患者に届けるための生産や流通は、創薬とは別の筋肉が必要だ。グローバルトップの製薬会社に買収されることで、より多くの患者に届けられる。

買収する側のメリットも大きい。特許切れの売上補填、ポートフォリオの拡充、技術者の確保。開発途中の新薬はパイプラインとして育てていける。巨額M&Aが活発な業界なのも頷ける。

話をゲームに戻そう。レッドオーシャンのゲームビジネスで、上位各社はそれぞれ強力なIPを所有しているが、その戦略も強みも異なる。上位に君臨する企業に共通する成功戦略はあるのだろうか。

(執筆:中村 香央里)

ティネクト(Books&Apps運営会社)提供オンラインラジオ第6回目のお知らせ。

<本音オンラインラジオ MASSYS’S BAR>

第6回 地方創生×事業再生

再生現場のリアルから見えた、“経営企画”の本質とは【ご視聴方法】

ティネクト本音オンラインラジオ会員登録ページよりご登録ください。ご登録後に視聴リンクをお送りいたします。

当日はzoomによる動画視聴もしくは音声のみでも楽しめる内容となっております。

【今回のトーク概要】

- 0. オープニング(5分)

自己紹介とテーマ提示:「地方創生 × 事業再生」=「実行できる経営企画」 - 1. 事業再生の現場から(20分)

保育事業再生のリアル/行政交渉/人材難/資金繰り/制度整備の具体例 - 2. 地方創生と事業再生(10分)

再生支援は地方創生の基礎。経営の“仕組み”の欠如が疲弊を生む - 3. 一般論としての「経営企画」とは(5分)

経営戦略・KPI設計・IRなど中小企業とのギャップを解説 - 4. 中小企業における経営企画の翻訳(10分)

「当たり前を実行可能な形に翻訳する」方法論 - 5. 経営企画の三原則(5分)

数字を見える化/仕組みで回す/翻訳して実行する - 6. まとめ(5分)

経営企画は中小企業の“未来をつくる技術”

【ゲスト】

鍵政 達也(かぎまさ たつや)氏

ExePro Partner代表 経営コンサルタント

兵庫県神戸市出身。慶應義塾大学経済学部卒業。3児の父。

高校三年生まで「理系」として過ごすも、自身の理系としての将来に魅力を感じなくなり、好きだった数学で受験が可能な経済学部に進学。大学生活では飲食業のアルバイトで「商売」の面白さに気付き調理師免許を取得するまでのめり込む。

卒業後、株式会社船井総合研究所にて中小企業の経営コンサルティング業務(メインクライアントは飲食業、保育サービス業など)に従事。日本全国への出張や上海子会社でのプロジェクトマネジメントなど1年で休みが数日という日々を過ごす。

株式会社日本総合研究所(三井住友FG)に転職し、スタートアップ支援、新規事業開発支援、業務改革支援、ビジネスデューデリジェンスなどの中堅~大企業向けコンサルティング業務に従事。

その後、事業承継・再生案件において保育所運営会社の代表取締役に就任し、事業再生を行う。賞与未払いの倒産寸前の状況から4年で売上2倍・黒字化を達成。

現在は、再建企業の取締役として経営企画業務を担当する傍ら、経営コンサルタント×経営者の経験を活かして、経営の「見える化」と「やるべきごとの言語化」と実行の伴走支援を行うコンサルタントとして活動している。

【パーソナリティ】

倉増 京平(くらまし きょうへい)

ティネクト株式会社 取締役 / 株式会社ライフ&ワーク 代表取締役 / 一般社団法人インディペンデント・プロデューサーズ・ギルド 代表理事

顧客企業のデジタル領域におけるマーケティングサポートを長く手掛ける。新たなビジネスモデルの創出と事業展開に注力し、コンテンツマーケティングの分野で深い知見と経験を積む。

コロナ以降、地方企業のマーケティング支援を数多く手掛け、デジタル・トランスフォーメーションを促進する役割を果たす。2023年以降、生成AIをマーケティングの現場で実践的に活用する機会を増やし、AIとマーケティングの融合による新たな価値創造に挑戦している。

ご視聴登録は こちらのリンク からお願いします。

(2025/7/14更新)

【著者プロフィール】

日本で最も選ばれているビジネススクール、グロービス経営大学院(MBA)。

ヒト・モノ・カネをはじめ、テクノベートや経営・マネジメントなど、グロービスの現役・実務家教員がグロービス知見録に執筆したコンテンツを中心にお届けします。

Photo by:Fredrick Tendong