主にEテレの話です。

子どもが出来て変わったことというのは、それはもう大げさでもなんでもなく星の数程あるのですが、星の明るさにも等級があるのと同様、こちらにも大きい変化小さい変化があります。

その中でも、個人的には二等星か三等星くらいには重大なものとして

「子ども向け番組・子ども向けアニメを日常的に観るようになった」かつ「子ども向けコンテンツの凄さ・面白さに今頃になって気づいた」というものがあります。

私、子どもの頃は「テレビとはファミコンを繋ぐ為にある機械だ」という程度にテレビゲームに興味が傾斜していた為、アニメやら子ども向け番組を観る習慣が全くと言っていい程なかったんですよ。

ポンキッキもみんなのうたも通ってきてないんです。

テレビを観る時間があったらファミコンつけてアイスクライマーやイーアルカンフーをやっていましたし、アニメのストーリーよりもミネルバトンサーガやサンサーラナーガのストーリーに興味がある。そんな子どもでした。

が、子どもが出来ると必然、子どもがコンテンツを摂取するのに付き合う時間が増えるわけで、かつしんざき家の子どもたちは皆そこそこテレビ好きですので、「パパもいっしょにみて!!」と強硬に主張する子どもたちと一緒に、テレビの前に座る機会も多くなってくる訳なんですよ。

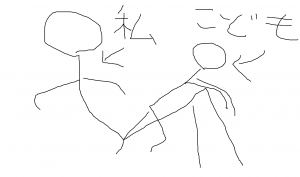

しんざき家の子どもたちは、3人が3人ともパパの膝にでろーんと寝転がってテレビを観ることを好んでいた時期がありまして、すいません膝に寝転がるってよく意味が分からないと思うんですが、図示するとこんな感じです。

図にするととても分かりやすいですよね。

最近は流石に、長男はこの体勢をとることがなくなったんですが、長女次女は今でもちょくちょくこの体勢でテレビを観ます。

まあ、自分の膝に寝転がっている子どもの頭越しにEテレやらアニメやらの子ども向けコンテンツを見る機会が、ここ数年激増していたという話なんです。

正直ここ数年、人生で一番テレビ観てるかも知れません。

で、最近になって気づいたんですが、子ども向け番組すごい。

俗に「子どもだましで子どもは騙せない」なんて言ったりしますが、これ文字通りの話であって、子ども向け番組に「子どもだまし感」なんて一切ない。

むしろ「どうやったら子どもに刺さるか」という点で考え抜かれているというか、下手なゴールデンタイムの番組よりよほど作り込まれているというか。

とにかく様々な側面で感心することしきりでして、人間をやっている期間も間もなく40年に届こうかという今になって

「子ども向け番組ってこんなに面白かったんか…」と戦慄しているところなんです。

本記事では、ここ数年で子どもたちが熱心に観ていたコンテンツについて私なりの感想を書くと共に、その凄さについて気付いたことを適当に書きたいと思います。

当然ながら、子どもの成長と共に私が一緒に観る番組も変遷しておりますので、情報が若干古い場合もありますが、その点はご容赦ください。

私の中では「いないいないばあっ!」のお姉さんは未だにことちゃんです。

「いないいないばあっ!」や「シャキーン!」に観る「コンテンツのリズム感」という話

いやこれ、「おかあさんといっしょ」でも、「みいつけた!」でも、というかおよそ子ども向けコンテンツの大多数に共通した話だと思うんですけど、まず「展開のリズム感」みたいなものが凄いんですよ。

コンテンツの展開速度とそのテンポが凄い。

ご覧になったことがある方は分かると思うんですが、シャキーン!にせよおかあさんといっしょにせよ、番組の構成は「小さなコンテンツの集積」で作られています。

ミニコーナーが次から次へと展開していって、一つ一つのコンテンツは長くても数分、短いと30秒くらいで終わったりする。

これ、勿論子どもの集中力や飽きやすさに配慮していると思うんですが、とにかく一つのコンテンツがあっという間に完結する為、子どもが「展開に飽きる」という場面が全くないんですね。

で、更にその一つ一つのコンテンツの中でも、明確なメリハリ、展開の起伏がある。

例えば、これ象徴的な話だと思うんですが、いないいないばあっ!に「ぐるぐるどっか〜ん」という歌がありまして、わんわんや女の子(私の場合「ことちゃん」ないし「ゆうなちゃん」)と十数人の幼児が歌に合わせて踊ったりするんですが、この歌の中でも歌詞の展開によって目まぐるしく画面で起きることが変わります。

「ぐるぐる…どっかーん!」のところでは普通に踊っていたと思ったら、次の瞬間皆ではいはいをし始める。

で、その次の「パンツあげて、きゅっきゅっきゅ」のところでは、またみんなで立ち上がってお着換えを模した踊りを始めるんですが、これら全部、歌詞も曲調も完全に転換する中で行われるんです。

「場面の展開」が音でも絵でも表現されてやたらと分かりやすい。

それが、大きな変化を興味深いものと考える幼児の視線をくぎ付けにするんです。

シャキーン!で言うと、例えば「サウンドファイターズ」っていうコーナーがあって、「楽器の音圧で紙相撲をする」っていうだけのコーナーなんですが、これも基本「短いフレーズを順番に弾き合う」という形になっていて、子どもがごく自然と「音と画面」で展開の起伏を理解出来る構造になっている。

勝敗は割とあっという間につくわりに、画面の見せ方やら音の聞かせ方やら、観る側が手に汗握る展開の起伏が実に自然に表現されてりる訳です。

あと、さり気なく毎回呼んでるアーティストがめちゃ豪華。

当たり前の話ですが、「小さなコンテンツをたくさん作る」っていうのは、実際やるとなると途方もない話です。

大きなコンテンツを一つ作るよりも、コストも時間も遥かにかかる。

勿論定番コンテンツによって圧縮できる部分もあるとはいえ、展開を考えるにも撮影するにも、スタッフさんの労力物凄いと思うんですよね。

「展開の起伏で子どもの目を引き付ける」という、言うは易く行うは難しのコンテンツ作り。

これを軽々とやってしまう番組スタッフの腕前には、大人としても驚愕するばかりな訳です。

子ども向けコンテンツの帝王、「ピタゴラスイッチ」の奥深さ

元より、メインコンテンツである「ピタゴラスイッチ」のアイディア、精巧さ、技術力、撮影の裏にあるであろう試行回数については、もはや今更語るまでもないだろうとは思うんですが、番組としての「ピタゴラスイッチ」の凄さというのはそれだけではありません。

私ピタゴラスイッチで言うと「10本アニメ」が物凄く好きなんですが、黒い棒が十本集まって、一緒に遊んだり喧嘩したり合体して変形したり、まあ色んなことをする。

よくある展開で言うと、「10本が集まって何かの障害に出会い、みんなで合体することでその障害を解決する」だとか、「皆で遊ぶことになり、合体して他の形になり、何かして遊ぶ」というものが多いんですが、これがまた毎回よく考えてある。

岩があったから力持ちになってどかすとか、犬が来たからもっと大きな犬になって脅かすとか、「この問題には何に変身して解決するのか」を短いスパンで子どもに考えさせる構造になっているんです。

勿論これだけの話ではなく、「もじもじコンベアー」とか「パタトクカシー」とか、あるいはいたちのたぬきとか。

見たことがある人ならわかって頂けるとおもうんですが、どれもこれも、「子どもに考えさせる」「その回答を提示する」というのが、展開の起伏の中に必ず含まれているんです。

「ボテジン」もそうだし、「そこで橋は考えた」もそう。

勿論ピタゴラスイッチについても同様で、あれって要は「問題と解答の提示」の繰り返しなんですよね。

「この次はどうなるのか」ということを、観る側に常に考えさせるように作られている。

「次どうなるんだ?」が短いスパンで何度も何度も提示されるわけです。

子どもは「考える」ことが大好きです。

だからクイズコンテンツに夢中になりますし、回答が提示されれば目いっぱい納得するし、目いっぱい驚きます。

「考えられる」コンテンツは、子ども向けコンテンツとして最上のテーマの一つなのではないかなあと。

とはいえ勿論、「どう考えさせるか」というのは非常に考える労力を必要とするテーマな訳でして、毎度毎度、「考える種」をくまなく仕込み続けるピタゴラスイッチという番組は、本当に物凄いなーと考えるわけなんです。

あと、関係ないですが、「こどもだから、よめませーん」でテレビのジョンが出てくるという定番展開で有名な「きょうのトピック」。

あれで毎回なにかしら問題解決の道具を運んでくるスーの頼もしさが異常です。彼多分前世は風車の弥七だと思います。

「おさるのジョージ」及び「ひつじのショーン」の見事な対照性

いや、ひつじのショーンは今放送終わっちゃってるんですけど、私の中ではこの二つの番組ってワンセットになってますので、ワンセットで解説させて頂きます。

皆さんご存知だと思いますが、「おさるのジョージ」は黄色い帽子のおじさんと暮らしている子ザルのジョージのお話です。

ジョージが色んな物に興味をもって、その対象にアプローチをする過程で、色んな問題を解決したりしなかったりします。

「おさるのジョージ」って、ジョージを飼っていると思しき黄色い帽子のおじさんをはじめとして、周囲の大人がものすごーく寛容だし、とにかく度量が広いんです。

「これ冷静に考えると激怒してもおかしくないよな…」みたいな状況で、それでもジョージを受け入れるし、ジョージの行動を良い方にもっていく方法を考えてくれて、結果としてジョージの行動が良い結果を生み出す。

つまり、「目いっぱい好きな行動をする子ども(ジョージ)を周囲の頼もしい大人がフォローしてくれて、結果的に良い結果になる」という展開が基本的なモチーフになっているんですね。

一方、「ひつじのショーン」は、ショーンが属する牧場を管理する牧場主のおじさんが、ショーンや他の動物たちの行動に右往左往することがメインコンテンツになっています。

「おさるのジョージ」における黄色いおじさんとはまさに対照的に、牧場主のおじさんはまるっきし子どもです。

察しは悪いし、すぐ怒るし、色んな場面で失敗ばかりして、牧羊犬のピッツァ—に八つ当たりする。

羊と思えない行動力を発揮するショーンに、大体の場合牧場主のおじさんはやり込められてばっかりです。

つまり、「万能な活躍をする子ども(ショーン)が、大人をからかって右往左往させる」という、行ってみれば子どもの万能感を満足させるコンテンツになっているんです。

おさるのジョージとひつじのショーンは、当時隣り合う枠で放送していまして、しんざき家の子どもも二本ワンセットで観ることが専らでした。

一方では「頼もしい大人に甘えつつ、結果として大成功する」おさるのジョージで甘えたい欲求を満足させ、一方では「万能な子どもとして大活躍し、物分かりの悪い大人をやっつける」ひつじのショーンでカタルシスを得る。

これまた、番組自体が巨大な展開の起伏になっているというか、Eテレの展開作りの一つだったのではないかと、私は考えているわけなんです。

ということで、随分長々と書いてきてしまいました。

最後に私が言いたいことを簡単にまとめておきますと、

・Eテレの朝番組超面白いので皆観るといいです

・子ども向け番組の展開の起伏の作り方物凄い

・子どもは「考えさせる」コンテンツが大好き

・あのコンテンツを作るスタッフの労力を考えると頭を下げるしかない

・子どもには寛容でありたいが、流石にジョージに家中の物をひっくり返された時に黄色い帽子のおじさんくらい寛容でいられる自信はない

・ピタゴラスイッチのスーの前世は風車の弥七

こんな感じになるわけです。よかったですね。

子ども向け番組面白いなあと、それだけの話でした。

今日書きたいことはそれくらいです。

製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。 (2026/01/19更新)

単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。

本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】

・開催日:2026年2月12日(木)

・時間:12:00〜13:00

・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)

・参加費:無料(定員150名)

本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}

・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者

・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者

・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方

・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者

【セミナーの内容】

・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)

・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)

・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換

・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有

【登壇者】

奥田 真輔 氏

システム開発やITコンサルティングを経て、

外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、

メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。

現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、

日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。

岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)

野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。

その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。

BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。

WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。

2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。

【お申込み・詳細】

こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。

【著者プロフィール】

著者名:しんざき

SE、ケーナ奏者、キャベツ太郎ソムリエ。三児の父。

レトロゲームブログ「不倒城」を2004年に開設。以下、レトロゲーム、漫画、駄菓子、育児、ダライアス外伝などについて書き綴る日々を送る。好きな敵ボスはシャコ。

ブログ:不倒城

(Photo:Guess Tsai)