こんな状況のためか、「◯◯が悪い」という言説をよく見かけるようになりました。

こんな事になっちまったのは、誰のせいだよ?(当然わかってるよな、ほら、アイツのせいだよ)という、いわゆる「犯人探し」です。

ターゲットは大企業、政府、市場、無神経な人、そして近所の老人など、様々です。

確かに、会社でもよくありました。

業績が悪くなると横行する「犯人探し」。

彼らにとっては諸悪の根源は明確ですから、「なんとかしたい!」というピュアな思いに動かされているのだと思います。

*

ただ、それを受け取る側として、結構キツいなあー、と思うこともあります。

批判や不平不満を見続けると、自分が先に参ってしまう。

例えば、糸井重里さんもおそらく「イラッ」ときてつぶやいてしまったのでしょう。

責めるな。じぶんのことをしろ。 https://t.co/uLIz0k9cSd

— 糸井 重里 (@itoi_shigesato) April 9, 2020

ただ、糸井重里さんのように「そういう事を言うな」というと、それはそれでマズいです。

実際、燃えてましたし。

言いたいことがある人は、思う存分いえば良い。

発言に責任は伴いますが、むしろ、言いたいことも言えないなんて、ヤバい世の中です。

だから、自衛のためには根本的には「疲れるものには関わらない」でいいんじゃないでしょうか。

この「関わらない」は、結構重要なことだと思っていまして。

特に、「批判・不平不満を言うだけ言って、あとは何もしない人」には、特に近寄らないようにしています。

*

問題って、挙げるのは簡単ですが、解決するのは死ぬほど難しいんです。

でも、言いっぱなしの人は、結局、問題を誰かが解決してくれるのを待ってるだけです。

ただ、「当事者なら、手を動かさなくてはならない」と言うと、

「声を上げることが重要なんだ」という人もいます。

まあ、否定はしないです。

声を上げるのも大事です。

というか、上で述べたように「言うのは自由」です。

が、それは「解決の最初の一歩」にも満たない。

実際は

「解決にどれだけ行動しているか」

「どれだけコスト・犠牲を払っているのか」

が、その人の発言の重みを決めますから、「口だけの人」の言葉は軽い。

だから、いいことを言ってたとしても

「ふーん、で?あなたは具体的には何してるの?」と思われてしまう。

実際、子供ですら、「お行儀よく食べなさい」というと、「お父さんは朝ごはんのとき、ご飯こぼしてたよ」と反駁してきます。

つまり「行動していない人」の言葉って、説得力がないんです。

政治を変えたきゃ、票を集めて政党や政治家を動かす。

自分の代弁をしてくれる政治家がいなければ、お金を集めて立候補すればいい。

企業を変えたければもっと簡単です。

出世して理想の企業経営をするか、起業すりゃいいんです。

あるいは消費者を集めて「不買運動」をしてもいい。

ラルフ・ネーダーの言うことに賛同はしませんが、彼は立派です。

手を動かしてますから。

私はデモに参加したりはしませんが、デモするひとを揶揄したりはしない。

手を動かしていますから、彼らも立派です。

それが真に「声を上げる」ってことです。

「言いっぱなし」は、ダメではないです。

が、所詮、「言いっぱなし」です。

*

これは思い出がありまして。

卑近な事例で申し訳ないのですが、昔、コンサルティング仕事をしていたときのことです。

コンサルティングに入る前に、「現状調査表」ってのをクライアントに書いてもらうんです。

で、その中の一つに、「課題管理」という様式があって、今、業務上かかえている課題を書いてもらう。

駆け出しの頃は、これを見て、会社がどういう課題を抱えているのか、現場の人がどう感じているのかを勉強しなさい、って、先輩によく言われました。

で。

この様式には工夫があって「課題」の欄のとなりに「あなたが考える解決策」の欄もあるんです。

そして、必ずそれをセットで書いてもらうようにしていました。

ただ現実には「課題に対しては、解決策を必ず書いてください」と言っても、具体的な解決策を書いてくる人は殆ど居ない。

まあ、最初は「書くのが面倒なのかなあ、申し訳なかったなあ」と思って、それはそれでこの紙をもとに、ヒアリングをしたんです。

そうすると「情報がうまく伝わっていない」とか「ミスが有る」とか、課題を出すのは、みんなすごく熱心に言ってくれるんです。

が、肝心の「どうすれば解決しますか?」という話をすると、二手に分かれる。

「実は自分なりにルールを……」

「上司と協議しまして……」

と言って、チェック表とかを出してくる人。

彼らは「手を動かす人たち」です。

エラい。実績を出す人たち。

ところが

「なんとかしてほしい」とか、

「ルールがないんで」とか

「私も困ってるんですよ」とか、

その程度のことしか言わない人も、結構居ます。

もちろん「それがあなたの仕事では?」と聞きました。

すると、リーダーの肩書がついているのに、「部下の能力が低いんで」とか、部下のせいにする人もたくさんいました。

あるいは「権限がないんで」とか言う人もいました。

ただ、「権限がないんで」という人には、「じゃ、権限があれば出来るんですね?」と聞く。

プロジェクトの権限で、出来ることはたくさんあったからです。

もちろん、成功すれば評価も報酬も上がります。

でも結局「あ、いや……それは◯◯でできない……」とか言って、何もしない人が多かったです。

要するに彼らは「言うだけの人」だったんです。」

こうした現実に、私は一時、幻滅していました。

「お金もらってるのに、仕事しない人っているんだ……」と。

若かったときはよく、

「いやいや、あなたも会社の一部でしょう。部門の一人でしょう。会社の肩書を自慢してたじゃないですか、それなのに、課題解決に責任を持たないんですか?」

と言ってしまうこともありました。

*

でも、現場を続けるうちに、何も言わなくなりました。

いや、言えなくなりました。

「あなたも会社の一部でしょう」と、手を動かさない人たちに言うことが、なくなりました。

「給料が安すぎる」という人たちへ、「嫌なら辞めれば」ということもなくなりました。

「手を動かさない」人たちへ、「無責任ですね」ということもなくなりました。

だって、言っても何も変わらないから。

時間の無駄だから。

気づいてしまったんです。

言い続けても、私自身が逆に「批判ばかりする、口だけのやつ」になってしまう。

「自分も同じじゃないか」と。

本当に彼らを変えたいなら。

「上司が悪い」という人のそばで一緒に、上司を説得しなければならない。

「給料が安すぎる」という人たちに寄り添って、相談を受け、彼らのスキル向上にとりくまなければならない。

「解決策がない」という人たちに「一緒に考えます」と言わなくてはならない。

それに気づいちゃったんです。

だから、「口だけの人」を批判はできない。

批判してはいけない。

責任を持てないなら「関わらない」ほうがいいんです。

*

裏を返せば、「実効性」だけを考えていればいい、ということになります。

そしてこれは、極めて生産性が高い。

プロジェクトも「やる気がある人」だけを対象に、きっちり支援すればいい。

彼らの成果が10倍、100倍となるように動くだけで、ほとんどうまくいきます。

勉強したくない人に「多分、後で困りますよ」とは言います。

けど、「勉強しろ」とは言いません。なぜなら、言ったところでやらないからです。

むしろ「勉強したい人」と一緒に勉強するほうが、1000倍実がある。

逆に、無理に巻き込むと、1万倍疲れます。

彼らだって「ほっといてくれ」って思ってますからね。

ナシーム・ニコラス・タレブは、「リスクを負わぬもの、意思決定に関わるべからず」と言っています。

医師の場合と同じように、介入の第一原則は、「何よりもまず、害をなすなかれ(primumnonnocere)」だ。もっといえば、「リスクを負わぬ者、意思決定にかかわるべからず」と言うこともできるだろう。

私はこの考え方に強く賛同します。

介入は、覚悟が必要なんです。

だから、「リスクを負えない領域」については、何も言わないし、言えない。

「口だけの人」に関わっていっても、良いことはなにもないです。

自分が、「やりたくて、実効性のあること」だけを粛々と進めるという態度こそ、今のような事態では有用なのだと思います。

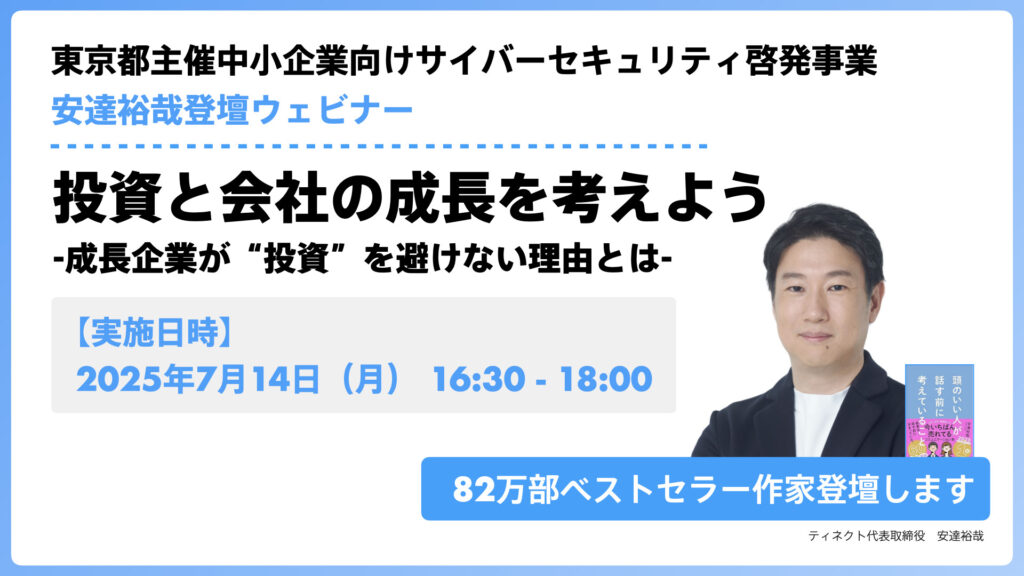

【安達が東京都主催のイベントに登壇します】

ティネクト代表・安達裕哉が、“成長企業がなぜ投資を避けないのか”をテーマに東京都中小企業サイバーセキュリティ啓発事業のイベントに登壇します。借金=仕入れという視点、そしてセキュリティやDXを“利益を生む投資”とする考え方が学べます。

ティネクト代表の安達裕哉が東京都中小企業サイバーセキュリティ啓発事業のイベントに登壇します。

ティネクトでは現在、生成AIやマーケティング事業に力を入れていますが、今回はその事業への「投資」という観点でお話しします。

経営に関わる全ての方にお役に立つ内容となっておりますでの、ぜひご参加ください。東京都主催ですが、ウェビナー形式ですので全国どこからでもご参加できます。

<2025年7月14日実施予定>

投資と会社の成長を考えよう|成長企業が“投資”を避けない理由とは

借金はコストではなく、未来への仕入れ—— 「直接利益を生まない」とされがちな分野にも、真の成長要素が潜んでいます。【セミナー内容】

1. 投資しなければ成長できない

・借金(金利)は無意味なコストではなく、仕入れである

2. 無借金経営は安全ではなく危険 機会損失と同義

・商売の基本は、「見返りのある経営資源に投資」すること

・1%の金利でお金を仕入れ、5%の利益を上げるのが成長戦略の基本

・金利を無意味なコストと考えるのは「直接利益を生まない」と誤解されているため

・同様の理由で、DXやサイバーセキュリティは後回しにされる

3. サイバーセキュリティは「利益を生む投資」である

・直接利益を生まないと誤解されがちだが、売上に貢献する要素は多数(例:広告、ブランディング)

・大企業・行政との取引には「セキュリティ対策」が必須

・リスク管理の観点からも、「保険」よりも遥かにコストパフォーマンスが良い

・経営者のマインドセットとして、投資=成長のための手段

・サイバーセキュリティ対策は攻守ともに利益を生む手段と考えよう

【登壇者紹介】

安達 裕哉(あだち・ゆうや)

ティネクト株式会社 代表取締役/ワークワンダース株式会社 代表取締役CEO

Deloitteにてコンサルティング業務に従事後、監査法人トーマツの中小企業向けコンサル部門立ち上げに参画。大阪・東京支社長を経て、2013年にティネクト株式会社を設立。

ビジネスメディア「Books&Apps」運営。2023年には生成AIコンサルティングの「ワークワンダース株式会社」も設立。

著書『頭のいい人が話す前に考えていること』(ダイヤモンド社)は累計82万部突破。2023年・2024年と2年連続で“日本一売れたビジネス書”に(トーハン/日販調べ)。

日時:

2025/7/14(月) 16:30-18:00

参加費:無料

Zoomビデオ会議(ログイン不要)を介してストリーミング配信となります。

お申込み・詳細

お申し込みはこちら東京都令和7年度中小企業サイバーセキュリティ啓発事業「経営者向け特別セミナー兼事業説明会フォーム」よりお申込みください

(2025/6/2更新)

【著者プロフィール】

◯Twitterアカウント

元Deloitteコンサルタント/現ビジネスメディアBooks&Apps管理人/オウンドメディア支援のティネクト創業者(tinect.jp)/ 能力、企業、組織、マーケティング、マネジメント、生産性、知識労働、格差について。

◯有料noteでメディア運営・ライティングノウハウ発信中(note.mu/yuyadachi)

◯安達裕哉Facebookアカウント (他社への寄稿も含めて、安達の記事をフォローできます)

◯Books&Appsフェイスブックページ(Books&Appsの記事をすべてフォローしたい方に)

◯ブログが本になりました。