激変する新卒採用マーケット

2020年は新卒採用マーケットの大きな転換点となる年でした。

近年1.60倍程度で推移していた有効求人倍率は、新型コロナの影響もあり、2020年10月時点で1.04倍(厚生労働省調べ)まで落ち込み、市場は「売り手」から、「買い手」へと急速に変わりました。

そのような中で報道されたのが、トヨタ自動車株式会社(以下トヨタ)の学校推薦撤廃のニュースです。

同社は2022年春に卒業・修了予定の技術職の新卒採用について、学校推薦による採用を廃止し、事務職と同様に自由応募のみとすることを発表しました。

なぜトヨタはこのタイミングで学校推薦の撤廃という決断を下したのでしょうか?

大学推薦撤廃の狙いは、「多様性の確保」だけなのか?

2018年10月、社長である豊田章男氏が「自動車業界は100年に一度の大変革の時代」と宣言したように、トヨタは今、自動車会社からモビリティカンパニーへと組織変革を進めています。

組織変革とそれによるイノベーション実現のためには多様な人材の確保が必須となりますが、そこで問題となるのが、人材の選定基準に偏りのある学校推薦による採用だ、というのが大方の見方です。

しかし、多様性の確保という観点のみで大学推薦を撤廃したのでしょうか?

一気に学校推薦を撤廃してしまうデメリット――大学推薦で担保されてきた人材の能力や専門性、人柄などにバラつきが出るリスク、採用コストの大幅増――や、これまで築いてきた大学との関係なども考慮すると、段階的に採用枠を減らして行くなど緩やかな選択肢もあったはずです。

トヨタはそれらのリスクやコストを負ってでも決断する意味があると考えたわけですが、そのメリット――これまでの企業文化や価値観をゆさぶり、強い危機感を醸成する、これまで積み上げた技術とそれによる成功体験を持つ中堅社員の意識を変えるなど――は、社内の意識改革が進むことです。

中でも筆者が注目したのは、大学推薦撤廃による、新卒人材の自律化の推進という観点です。

重要テーマである新人の自律化

人材の「自律化」は企業にとっての普遍的なテーマですが、「新人の自律化」という言葉を頻繁に耳にするようになったのは、テレワークが急速に普及してからです。

本来であれば、入社後に手厚いサポートが必要となる新入社員ですが、テレワークによって日々の業務活動が見えにくくなり、自律的に動いてもらうことが効率的なマネジメントや生産性の向上に欠かせなくなっているのです。

そのため、今まさに多くの企業で新人の自律化が重要な育成テーマとなってきています。

特にトヨタのような組織変革とそれによるイノベーションを推し進める企業にとっては、自発的、積極的なコミュニケーションや、失敗を恐れず挑戦する気持ちなど、人材の自律化は急務となっていることでしょう。

けれども、一体どのようにして自律的な意識を育てればよいのでしょうか?

自律化という言葉の中には企業ごとに様々な意味合いが込められており、一概に答えを出すことはできませんが、どの企業でも共通して語られるのは、働く人の内側から溢れ出すような内発的な動機付けの必要性です。

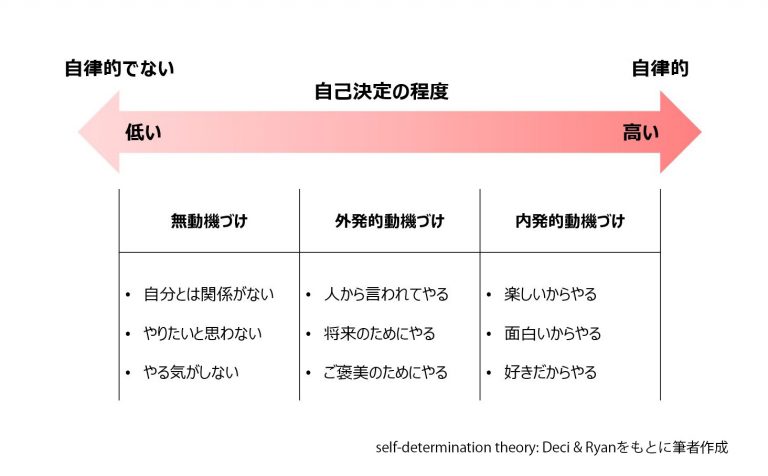

有名なモチベーション理論として、心理学者のエドワード・デシとリチャード・ライアンによる「自己決定理論」があります。

この理論の核は、本人による自己決定性が高いほど内発的な動機が高まり、自律的になるというものです。

自己決定性が高く、内発的に動機付けされた人は、自身の内側から生まれる楽しさや、面白さによって突き動かされるため、自律的に行動するようになるというわけです。

反対に自己決定性が低いと、自分とは関係がないことと感じてしまい、やらされ感や義務感から自律的でなくなってしまいます。

多くの企業が活用している学校推薦での採用は、企業にとって様々なメリットがありますが、その反面でどうしても企業側も大学側も毎年の推薦枠を埋めなければならないという義務的、外発的な側面が生まれてしまうこともあり、就職活動をする学生にとっては、「自分で決めて勝ち取った!」という強い自己決定性が生まれにくいという側面があります。

一方で自由応募により集まる学生は、義務的、外発的な側面があまりないことから、本人の自己決定性が高く、結果として自律性が生まれやすい環境を作ることができるといえます。

トヨタが学校推薦を撤廃した裏側には、多様性だけでなくこのような自己決定性に基づいた新入社員の自律性を育てていきたいという狙いがあるのではないでしょうか。

今だからこそできるトヨタの採用戦略

トヨタの学校推薦撤廃は、イノベーションによる新たな社会的価値の創造に向けて行われている取り組みの一つであり、多様性の確保はもちろんのこと、組織変革に向けた社内への危機感の醸成や、成功体験を持つ社員の意識変革、そしてこれからの時代の変化に適応していくための新人の自律化など様々な意図があると思われます。

また、学校推薦を撤廃する2022年以降の新卒採用マーケットでは、新型コロナの影響から就職活動に強い危機感を持った学生が増えるため「この企業にどうしても入りたい!」という自発性をもった学生が増えることが予想されます。

さらに、今後はしばらく買い手市場が続くことから、より高い能力を持った人材が以前に比べて見つけやすくなるという状況も学校推薦の撤廃を後押ししたことでしょう。

これらの意図や状況から、トヨタの学校推薦の撤廃という決断は新卒採用マーケットが激変する今だからこそできる採用戦略といえるかもしれません。

(執筆:寺内 健朗)

単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。

本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】

・開催日:2026年2月12日(木)

・時間:12:00〜13:00

・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)

・参加費:無料(定員150名)

製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。

本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}

・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者

・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者

・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方

・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者

【セミナーの内容】

・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)

・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)

・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換

・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有

【登壇者】

奥田 真輔 氏

システム開発やITコンサルティングを経て、

外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、 メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。

現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、

日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。

岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)

野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。

その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。

BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。

WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。

2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。

【お申込み・詳細】

こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。

(2026/01/19更新)

【著者プロフィール】

日本で最も選ばれているビジネススクール、グロービス経営大学院(MBA)。

ヒト・モノ・カネをはじめ、テクノベートや経営・マネジメントなど、グロービスの現役・実務家教員がグロービス知見録に執筆したコンテンツを中心にお届けします。

Twitter:@GLOBIS_MBA

Photo by Dylan Gascon on Unsplash