メッセージは相手の中に「つくり出され」なければならない

いまあなたの手にはおまんじゅうが1個あります。これをほかの人にあげたいなら、「はい、どうぞ」とそれを手渡しするだけで完了です。

ところが、いまあなたの考えていることをほかの人に伝えたいと思うなら、そう簡単にはいきません。

「伝える」とは、自分の内にある考えや思い、それに帯びるエネルギーを他者に届けることです。

コミュニケーションの難しさを体感する遊びとして「伝言ゲーム」があります。

オリジナルのメッセージをいかに正確に隣人に届けていくか。

メッセージの伝達は物の受け渡しと違い、その都度その都度に、メッセージを受け手の頭の中に生成させなければなりません。

そこが難しいところです。

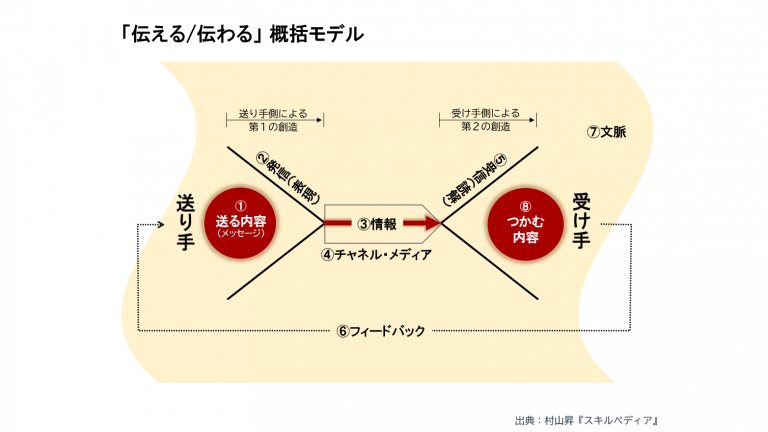

「伝える/伝わる」ことを概括する図を下に示しました。「伝える」ことの成功は、〈1〉「送る内容」と〈8〉「つかむ内容」がほぼ一致することにあります。

そのために、送り手はどう表現しようか、どんな情報にまとめようか、どんなメディアを使おうか、文脈はどうか、相手の反応はどうか、などを考慮します。

では、その「伝える/伝わる」プロセスを図にそって詳しくみていきましょう───

〈1〉「送る内容:メッセージ」が送り手の内に生じる

↓

送り手はそれを〈2〉「発信する」。発信はさまざまな表現形態をとる。言葉で言ったり、書いたり、絵を描いたり、無言でにらみつけたり。これが「第1の創造」。

↓

発信(表現)されたものは〈3〉「情報」となって送り出される。

↓

情報を送り届けるために、さまざまな〈4〉「チャネル・メディア」を用いる。チャネル(経路)は例えば、「直接対話」「テレビ放送」「著書出版」「ネット告知」など何を通じて伝達するか。メディア(媒体)は例えば、「本」「CD/DVD」「新聞」など何に内容を収めて伝達するか。

↓

受け手はチャネル・メディアに乗った情報を〈5〉「受信する」。受信は送り手からの情報を読み解く作業であり、理解、把握、解釈、推測、察知など。これが「第2の創造」。

↓

受け手は受信するさなかに、さまざまな反応をみせる。その〈6〉「フィードバック」は送り手に影響を与える。

↓

送り手と受け手のやりとりの背景には〈7〉「文脈」がある。

↓

こうした過程を経て、受け手の内に〈8〉「つかむ内容」が生じる。

「伝える→伝わる」ためには2つの創造が要る

伝えたいことがきちんと伝わるために、送り手はいろいろなことに留意せねばなりません。

第一に〈1〉「送る内容:メッセージ」をしっかりと持つこと。

送り手のメッセージがそもそも曖昧で弱くては相手にしっかり伝わりません。

そして当然必要なのが〈2〉「発信する」技術。文章力、話術、描写力、表情・動作の付け方など、いわゆるコミュニケーション能力をうまく使わねばなりません。

本稿で言う「第1の創造」を豊かに行うことです。

さらに送り手は、〈4〉「チャネル・メディア」を適切に選び取ることも必要です。

また送り手は、受け手からの〈6〉「フィードバック」に感覚を研ぎ澄ませなくてはなりません。

フィードバックの状況によって発信・表現方法をたくみに変えていくことが求められるからです。

そして最後に〈7〉「文脈」。

送り手と受け手の下地に流れる文脈を十分に把握し、生かすことが大切です。

文脈を無視すれば、せっかく凝らせたコミュニケーション技法も効果が出ません。

このように伝えたいことが伝わるために、送り手がやるべきことはたくさんあります。

しかし、どれだけ送り手が「伝える」ことに専念しても、最終的に伝えたかったことがきちんと伝わるかどうか……それはわかりません。

なぜなら、発信された内容の把握・再生成、すなわち本稿で言う「第2の創造」は受け手に委ねられ、受け手の内で起こるからです。

2者間のコミュニケーションにおける「伝える/伝わる」の面白いところは、このように2つの創造を越えねばならないところです。

第1に送り手の「発信・表現」という創造があり、第2に受け手の「受信・読解」という創造があります。

人と人との豊かな交流・啓発が起こるために

さて、ここからは企業内研修を生業としている私が、教育コンテンツ開発で日ごろ感じていることを書き添えます。

なぜなら教育もひとつのコミュニケーション活動であり、「伝える/伝わる」は「教える/教わる」に通じているからです。

私は研修や講演という場で情報の送り手側に立つことが多くあります。

扱っているテーマが「仕事観醸成・キャリア意識醸成・働くことの哲学」なので、発信する内容はいやおうなしに抽象的・概念的・内省的になります。

逆に受講する側は、自らの咀嚼、解釈、創意が問われます。

知識・スキル習得系研修と異なり、マインド醸成系研修はそのように送り手の「第1の創造」と受け手の「第2の創造」が両方うまくかみ合ってはじめて成功するものであり、その意味で難度が高くなります。

そこで顧客企業の担当者からは、「できるだけ具体的にわかりやすくお願いします」とよく言われます。

確かに、話す内容を実務のハウツーや実例紹介にすれば、わかりやすくなり即効性もあります。

その結果、事後アンケートの満足度評価も高得点が出やすくなるでしょう。

しかし、そのような話によって、受講者側の「受信・読解」という「第2の創造」力を育むことはできません。

ましてや、研修本来の目的である観・マインドの醸成は全くかないません。

講師や研修の担当者は、事後アンケートで高い得点をほしいという誘惑にかられます。

講師は研修のリピート注文がほしいですし、担当者は社内に対して実績アピールになりますから。

しかし往々にしてそれは悪い圧力となって、受講者に迎合していく流れを生みます。

その結果、即席の答え、マニュアル的成功法、部品的な知識で満たされた研修やセミナーが人気を得ます。

このことは社会全体にも言えることです。

テレビ番組の視聴率ほしさ、ネット記事のPV(ページビュー数)ほしさ、本・雑誌の売上げ部数ほしさによって、どんどん送り出されるコンテンツが受け手側に「受信・読解」の負荷をかけないものに傾いていく流れです。

講師や研修の担当者は真に教育を目的にするのであれば、意図と勇気をもって、多少難度を上げてでも、受け手に考えさせる良質なコンテンツを放っていかなければなりません。

そうしなければ、受け手の「受信・読解」力は養われることがなく、どんどん、教育や意思疎通が薄っぺらな状態でしか成立しなくなります。

喩えて言えば、消化のよいものばかり食べていては、あるいは、刺激味のあるジャンクフードばかり食べていては、咀嚼の力もつきませんし、健康な身体もつくれません。

噛んだり、飲み込んだり、味わったりすることが少し大変だけれども、滋養のあるものをしっかりと食べるという習慣が、私たちには不可欠です。

コミュニケーション能力の重要性はそこかしこで言われています。

そしてコミュニケーション能力を向上させるプログラムも多種多様に開発されています。

が、そのほとんどは送り手側の「発信・表現」力に着目されています。

しかし教育的観点からみれば、コミュニケーション能力における一番深刻な問題は、受け手の「受信・読解」能力の脆弱化にこそあると思います。

2018年のベストセラー『AI vs. 教科書が読めない子どもたち』(新井紀子著)でも、子どもたちの読解力の弱さが問題の根源に据えられていました。

人と人との豊かな交流・啓発が起こるためには、厚みのあるコミュニケーションが必要です。

それは「伝える/伝わる」プロセスにおける、送り手と受け手双方のメッセージをめぐる創造が豊かになされることです。

作家の井上ひさしさんは、「むずかしいことをやさしく、やさしいことをふかく、ふかいことをおもしろく、おもしろいことをまじめに、まじめなことをゆかいに、そしてゆかいなことはあくまでゆかいに」と言いました。

難しいことが易しく、易しいことが深く、深いことが面白く、面白いことを真面目に、真面目なことを愉快に、愉快なことを愉快に、発信でき受信できるために、私たちは送り手としても受け手としても豊かに力と感性を養っていきたい。

■仕事景色を変える概念図シリーズ、前回はこちら

(執筆:村山 昇)

単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。

本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】

・開催日:2026年2月12日(木)

・時間:12:00〜13:00

・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)

・参加費:無料(定員150名)

製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。

本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}

・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者

・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者

・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方

・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者

【セミナーの内容】

・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)

・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)

・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換

・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有

【登壇者】

奥田 真輔 氏

システム開発やITコンサルティングを経て、

外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、 メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。

現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、

日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。

岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)

野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。

その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。

BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。

WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。

2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。

【お申込み・詳細】

こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。

(2026/01/19更新)

【著者プロフィール】

日本で最も選ばれているビジネススクール、グロービス経営大学院(MBA)。

ヒト・モノ・カネをはじめ、テクノベートや経営・マネジメントなど、グロービスの現役・実務家教員がグロービス知見録に執筆したコンテンツを中心にお届けします。

Twitter:@GLOBIS_MBA

Photo by Charanjeet Dhiman