日本の消費者物価指数(CPI、2022年5月、生鮮食品除くコア)は前年同月比で+2.1%と、ここ数年ではかなり高い水準となっています。

前月も+2.1%と上昇率は消費増税の影響が出た2015年3月以来の大きさとなり、話題になりました。

米国でもCPI(総合、同年5月)が+8.6%と、約40年半ぶりの大きな伸び率となっています。

+2%台という伸び率を前に、実際はもっと上がっているのではないか、と違和感を覚える人も多いかもしれません。

過去に知見録では「経済指標の備忘録」シリーズで、日本のCPIが米国と比べ低水準にある構造的な理由や、金融政策との関連性について触れましたが、今回はCPIの算出に向けた調査方法にスポットを当てて紹介します。

(関連記事:「消費者物価指数、日米間で格差 その理由は?」「消費者物価指数、日銀との関わりは?」)

カップ麺は「カップヌードル」、人形は「シルバニア」

ある物事の長期的な変化を捉えるには、物事の範囲(ユニバース)を決める必要があります。

CPI(総合)のユニバース、すなわち調査対象となるのは582品目です。

原則として同一の品目の価格の変化を継続して調査する仕組みとなっています。

とはいえ、カメラ用のフィルムや写真を収めるアルバムなど、今や目にすることが少なくなった品目を調査しつづけても、実体経済を正確に表すことはできません。

調査品目は5年に1度あるCPIの基準改定にあわせて、見直しを行う形をとっています(最新は2020年基準。5年の間の消費トレンドの変化を考慮し、改定の年を待たずに追加・除外されることもあります)。

総務省の「家計調査」の結果などから判明した、消費支出に一定の割合を占めるものを調査品目としています。

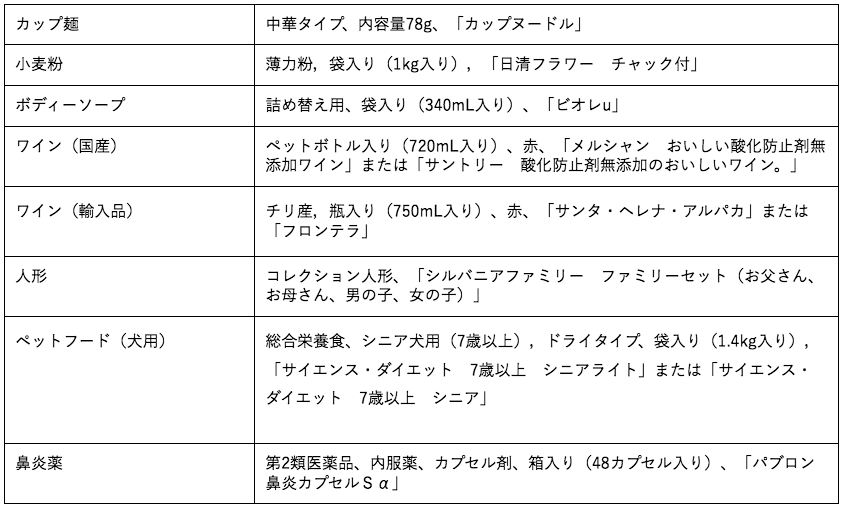

品目ごとに調査方法が決まっており、なかには特定の商品名を指定しているものもあります。

例えばカップ麺の場合、調査対象銘柄となるのは日清食品の「カップヌードル」です。

輸入ワインはスーパーやコンビニエンスストアでよく見かける「サンタ・ヘレナ・アルパカ」または「フロンテラ」、ケチャップは「カゴメ」または「デルモンテ」となっており、原則としてこれら以外の競合商品の価格変動は直接的にCPIには反映されることはありません。

食品に限った話ではありません。「人形」はシルバニア・ファミリーの「ファミリーセット(お父さん、お母さん、男の子、女の子)」が調査対象銘柄となっています。

商品名が指定された基本銘柄の例

※総務省統計局・小売物価統計調査「毎月の調査品目及び基本銘柄」(2022年6月)より抜粋

CPIの作成方法自体は、国際労働機関(ILO)が定める国際基準に則ったものとなっています。

品目ごとの代表的な商品を基本銘柄にして継続的に調査をするのがグローバルスタンダードとなっていますが、米国の場合、銘柄を予め規定せず、調査員が店舗ごとの商品の「出回り状況」に合わせて価格を調査する独自の手法を取っているようです。

電気代などに「モデル使用例」

電気・ガス代や交通・通信料金などは「モデル品目」と位置付けられています。

典型的な利用例を予め定めたうえで調査し、個別に計算方法を決めてCPIに反映させる形となっています。

計算例として比較的分かりやすいレンタカーの場合、対象となる会社を選定し、排気量1000㏄クラスの乗用車で24時間以内に出発店舗に返却する場合の、免責補償料を除いた時間当たりの料金を調べ、それぞれの会社の車両保有台数で加重平均した価格を反映させます。

2020年基準で加わった「葬儀料」もモデル品目です。

利用例をみると「仏教式で親族20人、参列者25人、民営斎場2日間、ドライアイス20-40kg…」などと記載されています。

実質値上げが相次いでいるが…

価格は据え置きながら内容量を減らす「実質値上げ」をCPIは反映していない、ともよく言われていますが、本当でしょうか?

結論からいうと、実質値上げはCPIを上昇させる効果があります。

ソーセージ製品やチーズなど食料品に限らず、洗剤や漂白剤などの日用品に至っても、重量当たりの価格を計算する形をとっています。

一方、インターネット通販の価格の変化については、全て反映されているという訳ではありません。

2020年基準への改定により、旅行サービス(外国パック旅行費、航空運賃、宿泊料)など一部でネット上の販売価格をCPIに反映することが決まりましたが、ネットスーパーで販売される食料品や日用品などはまだ対象となっておらず、今後の検討課題にとどまっています(POSデータをCPIの算出に活用する取り組みは一部品目で行われています)。

調査される場所はどこ?

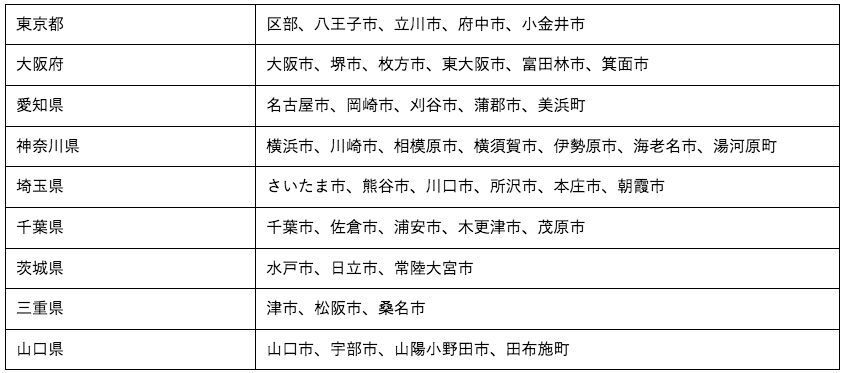

CPIの調査対象となる自治体は167の市町村です。

1700を超える市町村数からみて10%未満となっているほか、公表されている調査対象の市町村を確認すると、例えば東京都町田市や千葉県船橋市、三重県四日市市、山口県下関市など、一定の人口を抱える主要都市でありながらも、対象に含まれていない自治体があります。

調査対象の自治体に立地する店舗の顧客層が、日本全体の消費動向を示しているのかという点については、議論が残っている部分と言えます。

調査対象の市町村(都道府県を抜粋)

※総務省統計局、小売物価統計調査「価格調査及び家賃調査の調査市町村(2020年~)」。都道府県庁所在市、政令指定都市、人口15万人以上の都市は毎月公表。

(執筆:長田 善行)

単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。

本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】

・開催日:2026年2月12日(木)

・時間:12:00〜13:00

・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)

・参加費:無料(定員150名)

製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。

本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}

・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者

・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者

・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方

・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者

【セミナーの内容】

・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)

・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)

・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換

・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有

【登壇者】

奥田 真輔 氏

システム開発やITコンサルティングを経て、

外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、 メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。

現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、

日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。

岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)

野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。

その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。

BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。

WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。

2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。

【お申込み・詳細】

こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。

(2026/01/19更新)

【著者プロフィール】

日本で最も選ばれているビジネススクール、グロービス経営大学院(MBA)。

ヒト・モノ・カネをはじめ、テクノベートや経営・マネジメントなど、グロービスの現役・実務家教員がグロービス知見録に執筆したコンテンツを中心にお届けします。

Photo by Tomohiro Ohtake