転勤が個人と家庭に与える影響と課題

以前より、転勤制度は本人・配偶者の精神的な負担、キャリアへの影響、家族分離や子供の転校といった家庭への負担が大きいことが指摘されてきた。

ここでは、筆者が総合職共働き世帯を対象に実施したインタビュー調査[1]から明らかになった、以下の4つを取り上げたい。

これまであまり着目されていなかったものの、ワークライフバランスという観点だけではなく、日本が直面する少子化、労働力人口、経済成長にも関わるポイントである。

ライフイベントへの影響

転勤により子供を作るタイミングを逸したケース、転勤が終わるまで子作りを先延ばしするケースがみられた。その結果、子供をまだ授かっていない、または長期に渡り不妊治療を継続しているケースもあった。これは少子化にも影響する大きな問題である。

また結婚式や住宅購入を決めたタイミングで転勤辞令を受けるケースもあり、個人のライフイベントに大きな影響を与えていた。

家族時間への影響

単身赴任を検討する世帯においては「転勤前後で家族で過ごす時間にどの程度変化があるのか」を検討材料にしていることがわかった。このケースでは特に男性側が長時間労働により日頃より帰宅時間が遅く、平日に家族で過ごす時間が短い実態があった。

そのため、転勤後に週末一時帰宅できるのであれば、転勤前後で家族時間に大きな変化はないと考え単身赴任の選択に至るケースがあった。

テレワークが普及し、働き方改革により残業時間が減少傾向にあることを考えると、以前より家庭での時間は増加していると考えられる。するとこのような単身赴任の選択は成立しづらくなり、社員と家族の葛藤は増す可能性が高い。

配偶者のキャリアへの影響

夫婦のいずれかに転勤が発生した際、当事者は配偶者のキャリアをできる限り尊重したいという気持ちを持っていることがわかった。

一方で、当事者・配偶者にかかわらず女性のみに見られた特徴として「キャリアのあきらめ」「夫のキャリア優先」といった点があり、転勤発生時に性別役割分担の志向が無意識に潜んでいる可能性が示された。

長期で見た時の世帯年収

家族帯同を選択した世帯においては、転勤先が国内・海外かによらず、配偶者が仕事を辞めて帯同することで、転勤が発生しなかった場合の想定世帯年収より転勤後の世帯年収が下がることへの不満が示された。

転勤はこれを機に職位が上がったり手当が支給されたりすることで、本人の年収を上昇させる場合もある。しかし転勤により配偶者が被るキャリアブランクや再就職の難しさは、長期で見れば世帯年収に影響する可能性があり、日本の経済にも影響を与える課題である。

それでも転勤は必要なのか

前半で説明したとおり、経済状況により転勤の目的は変化する。欧米諸国においても、契約変更と本人の同意を前提とした配置転換は行われており、経営上その必要性が存在する限り一定の転勤ニーズは今後も残るだろう。

一方で現状の課題を踏まえると、企業・社員双方にとって、そのあり方には更なる変化が期待される。

例えば、近年の転勤の目的として多くの企業は「人材育成」を挙げているが、転勤経験が転勤以外の異動と比べて能力開発面でプラスになったと認識している転勤経験者は38.5%に過ぎない[2]。

転勤経験は、通常の異動経験と比べ、賃金や昇進と関連する職業スキルに強い影響を与えるわけではないという研究結果もある[3]。

また、企業は人材育成を第一の目的とする一方で、転勤経験者本人は自身の転勤を「人材需給調整」ととらえており[4]、人材育成の意義が伝わっていないことも指摘されている。

企業側は配置転換が慣例的に行われていないか、転居を伴う配置転換が必要なのか、社員との事前コミュニケーションは十分かを再考することが期待される。

近年の転勤施策見直し事例

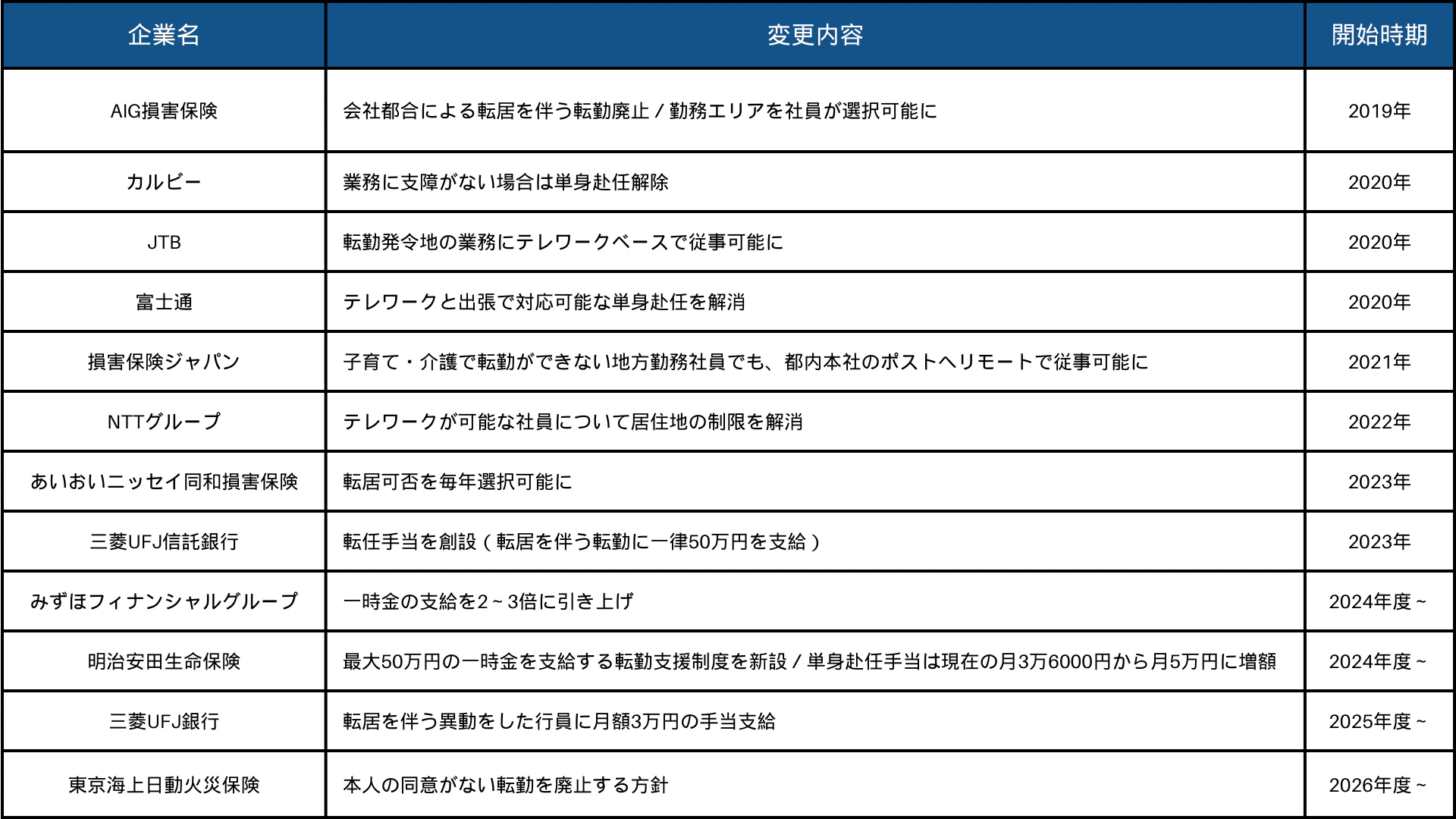

共働き世帯の増加に伴い様々なコンフリクトが生じる中で、近年、企業側も転勤施策の見直しを行っている。特に、全社的に定期的な転勤が多く行われてきた金融業界では制度変更が進みつつある。以下にその事例をまとめた。

新型コロナ以前の2019年にいち早く動き出したAIG損害保険では、新制度導入後、新卒応募が10倍に増加したという。

就職みらい研究所の調査によれば、就職活動をする学生が「希望の勤務地に就けるかどうか」を重視する傾向は年々高まっている[5]。

少子高齢化、長期雇用の前提が崩れつつある時代において、企業には働く人の意識や社会情勢、労働市場の変化をいち早く察知し、活用可能なテクノロジーを取り入れ、制度の見直しを図ることが期待される。

新卒一括採用や育成制度とも密接に絡む転勤施策の見直しは、決して容易ではない。

しかし、企業・社員双方の負担を減らすだけでなく、日本において企業が必要な人材を確保し存続していく上で待ったなしの状況といえるだろう。

(執筆:小山 はるか)

【著者プロフィール】

日本で最も選ばれているビジネススクール、グロービス経営大学院(MBA)。

ヒト・モノ・カネをはじめ、テクノベートや経営・マネジメントなど、グロービスの現役・実務家教員がグロービス知見録に執筆したコンテンツを中心にお届けします。

Photo by:Kenny Eliason

[1] 小山はるか(2021)「総合職共働き世帯における転勤発生時の意思決定プロセスとその影響」『日本労働研究雑誌 63 (727特別号)』,労働政策研究・研修機構 [2] 武石恵美子『キャリア開発論』中央経済社 [3] 佐野晋平・安井健悟・久米功一・鶴光太郎(2019)「転勤・異動と従業員のパフォーマンスの実証分析」独立行政法人経済産業研究所 [4] 松原光代(2017)「転勤が総合職の能力開発に与える効果」佐藤博樹・武石恵美子編『ダイバーシティ経営と人材活用 多様な働き方を支援する企業の取組み』 [5] 就職みらい研究所(2024)「特定の地域で働きたい学生が増えているのはなぜか?大学生の働きたい組織の特徴の研究レポート①」