僕は九州の地方都市(人口数十万人程度)に住んでいるのですが、たまに東京に行くと、人の多さや電車の密度、駅前で本当に詩集を売っている人がいることに圧倒されてしまいます。

ああ、同じ「日本」とは言うけれど、僕が住んでいる町の駅と新宿駅は、あまりにも違い過ぎる……

最近、東京に住んでいる女性が「婚活経由で初めてプライベートで会った男性がいて、その人が運転してきた車に乗せられそうになって怖かった」って話をしていたんですよ。

「だって、初対面で一緒に車に乗るなんて、拉致されるかと思いますよ!」って。

これを聞いて、移動には自家用車が必要不可欠な地方都市組は、みんな驚いていました。

「そう言うけどさ、車に一緒に乗らないと、僕らの町では、どこにも行けないよ?」

地方からみると、東京の人たちって、日本がみんな東京だと思っているようにもみえるのです。まあ、僻み成分多めですけど。

*******

さて、前置きが長くなってしまったのですが、最近、仕事の関係で、東京の会社とメールでやりとりをする機会が多いのです。

で、向こうからはさまざまな問い合わせや状況報告などを矢継ぎ早に送ってきてくれるんですよね。

たぶん、メールはマメにチェックして、すぐに返信!という方針が徹底されているのでしょう。

でも、僕はずっとパソコンの前に座っているわけでもないし、基本的にメールを書くのがあまり得意ではありません。

ちゃんと書こうと思うあまり、たいした用件じゃなくても、考え込んでいるあいだに時間がけっこう経ってしまう、なんてことがよくあります。

もちろん、厳密な締切が徹底されているわけではないのですが、こちらが返信すると、即座にたくさんのメールが送られてくるのは、けっこうプレッシャーになります。ああ、これは、僕の側からも、なるべく早い返信が求められているんだろうな、って。

これは地方都市云々の話じゃなくて(ネットではそれは関係ないですから)、僕が「コミュニケーションの準備に時間が欲しいタイプ」だからなんですよね。

同業者でも、偉くなる人は、ものすごいスピードで、真夜中にメールを返信するタイプが多いようですし。

用件だけ、で良いんだろうけどなあ。

さらに驚いたのは、今の世の中って、ネット上で請求書とか契約書のやりとりができるんですね(たぶん、これを読んで笑っている人も少なからずいるんだろうけれど)。

僕は40代半ばまで、オンラインでそういう書類のやりとりができるサービスがこんなに進化しているということを知りませんでした。

医療の現場で働いてきて、勤務医だと、自分で領収書や請求書のやりとりをすることってほとんどなくて(差し出された紙の領収書にサインするくらいです)、この年齢になって、インターネットがこんなに便利になっていることに(そして、そのことを自分がまったく知らなかったことに)驚いているのです。

そんな状況で、「じゃあ、請求書はオンラインでお願いします」なんて言われて、「えっ?何?どういうこと?」と、あわててGoogleで調べて、一から学んではやってみる、という自転車操業。

うーん、これでも、パソコンがマイコンと呼ばれていた頃、シャープX1からのコンピュータユーザーなのに……って、そういう「過去のマイコンエリート意識」みたいなのが、勉強不足の原因なのかもしれませんね。

10〜15年前くらいまでは、「インターネット」を使っているかどうか、という「格差」がありました。

10年前くらいに、Amazonで買い物をしているという話を勤務先の若い看護師さんたちにしたら、「アマゾンって……ジャングルの?」と返されたのを思い出します。

もう、彼女たちもAmazonを使っている、少なくとも知ってはいると思うのですが。

いまは、同じインターネットを使っている人のなかでも、使いこなし方の「格差」がかなり大きくなってきている気がします。

「ネットで領収書」が当たり前の仕事をしている人たちは、「ネットでそんなことができるの?」という相手を想像しがたいし、オフィスのパソコンの前にいる時間が長く、多量のメールを毎日さばいている人は、「メールチェックは朝晩2回」という人の「反応の鈍さ」にストレスを感じてしまう。

「電話は相手の時間を奪うから、好きな時間にレスポンスできるメールにしてください」って話はよく聞くのですが、メールでのやりとりにそんなに慣れていないと、次から次にメールがやってくるというのは、けっこうプレッシャーがかかるんですよ、そりゃ、電話よりは、はるかにマシだろうけど。

いくつになっても勉強だよなあ、なんて溜息をつきながら、これからの時代は、物理的な「地域格差」だけではなくて、インターネット上での「知識格差」みたいなものが、どんどん大きくなっていくのではないか、と考えています。

そして、「インターネット知識格差」は、住む場所以上に、その人の「生きかた」を変えていくのかもしれません。

今回の僕と担当者のような「インターネット知識格差による軋轢」みたいなものは、これから、ネットでできることがさらに増えていくにつれて、さらに顕在化していく可能性が高そうです。

「オレは紙の領収書しか書いたことないんだよ!」という人に、どう対応すべきなのか。

「あなたも勉強してください、こっちが便利ですよ」と言うのか、「じゃあ、紙の領収書を送りますね」という対応にするのか。

サービスそのものを、もっと「わかりやすく、初見でも使える」ようにするのは可能なのか。

本音をいえば、メールに関しては「もっとゆっくり返信してくれて良いのに」って感じることも多いし、「そんなに急いでるのなら、電話のほうがマシ」だと思うこともあるんですよね。

メールを書くスピードや感じる負担には、けっこう個人差があるものだから。LINEというのもあるけれど、あれはあれで、「既読スルー」とか言われて、けっこうめんどくさいしなあ。

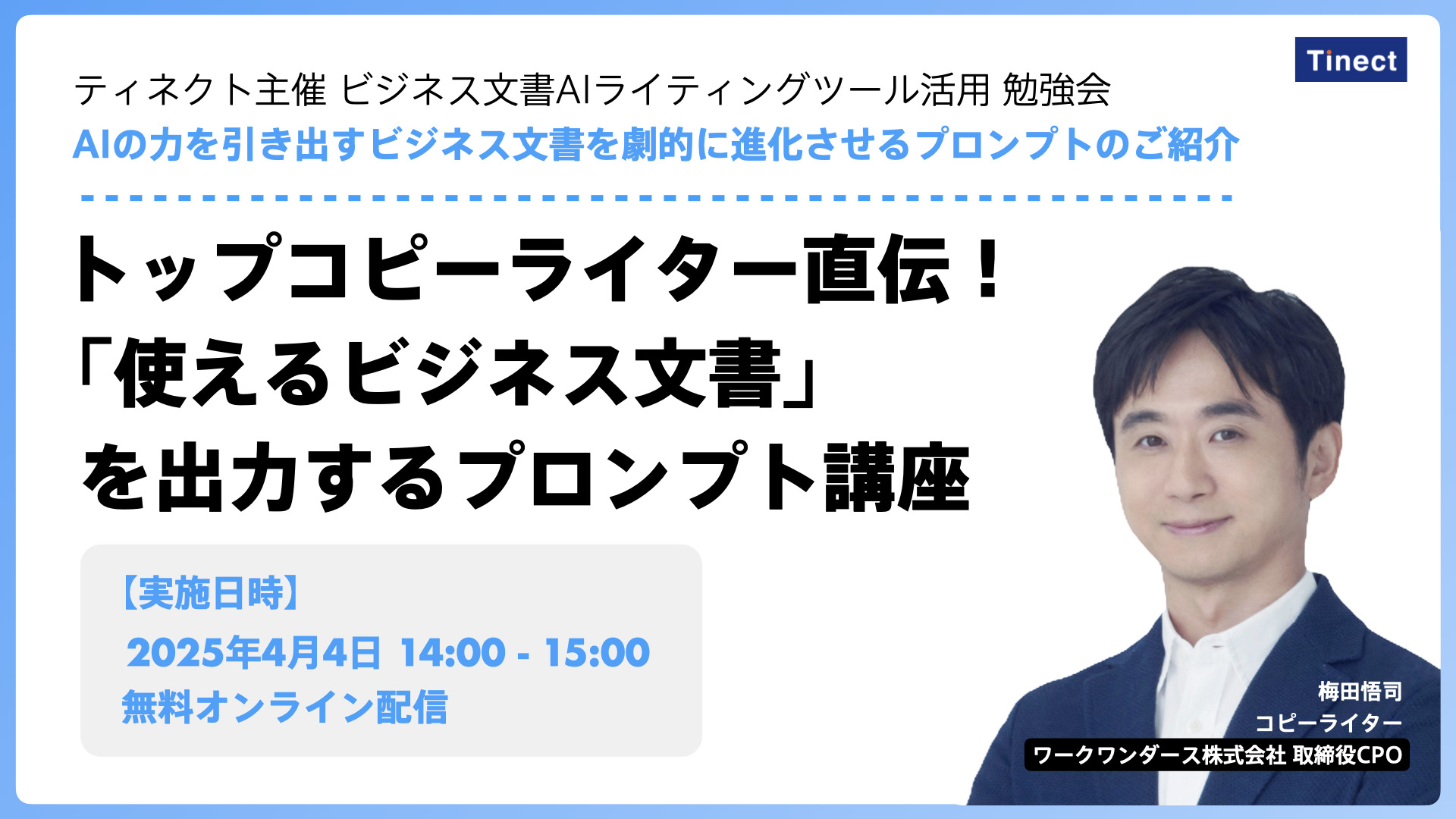

生成AIを活用したビジネス文書作成の最前線を学べるウェビナー開催!

トップコピーライター直伝!「使えるビジネス文書」を出力するプロンプト講座

・生産性を爆上げするプロンプティングの技術

・ビジネス文書の多様な活用例(コピーライティング・記事・提案書など)

・ビジネス文書AIライティングツール「AUTOMAGIC」の活用事例とデモ

<2025年4月4日実施予定>

トップコピーライターが教える!生成AIで「使える」ビジネス文書を作る技術

生成AIは単なる補助ツールではなく、適切な指示(プロンプティング)次第で生産性を大幅に向上させる強力なツールとなります。本セミナーでは、コピーライターとして数々のヒットコピーを生み出した梅田悟司が、プロンプト作成の基礎と実践例を解説します。

【内容】

1. 生産性を爆上げするプロンプティングの技術

2. ビジネス文書の多様な活用例(コピーライティング・記事制作・提案書・メールなど)

3. ビジネス文書AIライティングツール「AUTOMAGIC」の活用事例と操作デモンストレーション

4. まとめ & Q&A

【登壇者】

梅田悟司

コピーライター / ワークワンダース株式会社 取締役CPO(Chief Prompt Officer)

武蔵野大学アントレプレナーシップ学部 教授

代表作:ジョージア「世界は誰かの仕事でできている。」、タウンワーク「バイトするなら、タウンワーク。」ほか

著書『「言葉にできる」は武器になる。』(シリーズ累計35万部)

日時:

2025/4/4(金) 14:00-15:00

参加費:無料

Zoomビデオ会議(ログイン不要)を介してストリーミング配信となります。

お申込み・詳細 こちらウェビナーお申込みページをご覧ください

(2025/3/18更新)

【著者プロフィール】

著者;fujipon

読書感想ブログ『琥珀色の戯言』、瞑想・迷走しつづけている雑記『いつか電池がきれるまで』を書きつづけている、「人生の折り返し点を過ぎたことにようやく気づいてしまった」ネット中毒の40代内科医です。

ブログ;琥珀色の戯言 / いつか電池がきれるまで

Twitter:@fujipon2

(Photo:al tuttle)