Youtubeで、「昔のドキュメンタリー映画」を見るのが好きだ。

例えば、「こだま高速度試験」

国鉄が昭和34年に制作したドキュメンタリーだが、新幹線が開通していなかった時代に、東海道線の主力だった「こだま」が時速160kmにチャレンジするという動画で、当時の人々の仕事ぶりに圧倒される。

Youtubeのコメント欄にもあるが、終戦が昭和20年だから、それからまだ14年しかたっていない。

戦争が終わって10年ちょっとで、現代でも通用しそうな車両が走っていたのは凄いと思う

そんな時代に、アナログな計測機器を用いて、最高の鉄道を実現しようとした人々には尊敬の念しかない。

昔の映像作品といえど、シナリオもとても良くできている。

しかし、わたしが最も感銘を受けたのは、上のような「すごい話」ではなく、一人の女性の努力に焦点を当てたものだった。

タイトルは「窓ひらく — 一つの生活改善記録」。

端的に内容を言えば、夫が出稼ぎに出ているある地方の村で、子どもの面倒を見ながら一生懸命に生活水準の向上を図る母親の話、ということになる。

「地味そうで、何が面白いのかわからない」という人もいると思うが、まずは動画を見てほしい。

舞台は山梨県

男性たちは農閑期には出稼ぎに出てしまい、女性は家を守るということが語られる。

この貧しい村で取り組まれているのが「台所からの生活改善」だ。

といっても、大したことではなく、活動の中心は「台所に窓をつけて、明るくする」というだけのことだ。

いまでは台所が明るいのは当たり前だが、当時の炊事は暗い土間のかまどで行っていた。

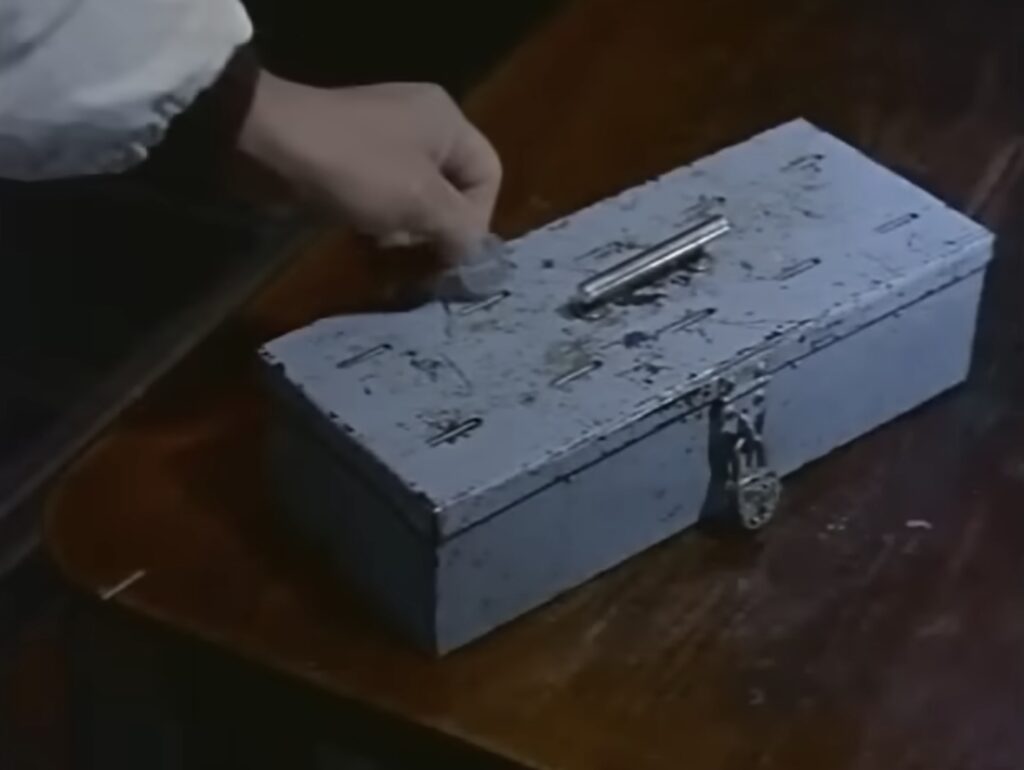

主人公のタマヨさんは、台所を明るくすることを夢見て一生懸命貯金をし、

ついに台所のリフォームに成功する。「バンザイと叫びたいほど」だという。

わたしがこの動画を見てまず思ったのは、「わかりやすい生活水準の向上」が、これほどまでに働く意欲を高めること。

そして、そのために必要な、日々の努力「労働」「倹約」「貯金」が、村中で協力して行われていることだ。

ここで取り上げられている人々は、言ってしまえば、本当に「普通の人」である。

しかし、極めて強い意志をもった「生活レベルの向上」への取り組みは、現代で語られることの少なくなった話だ。

*

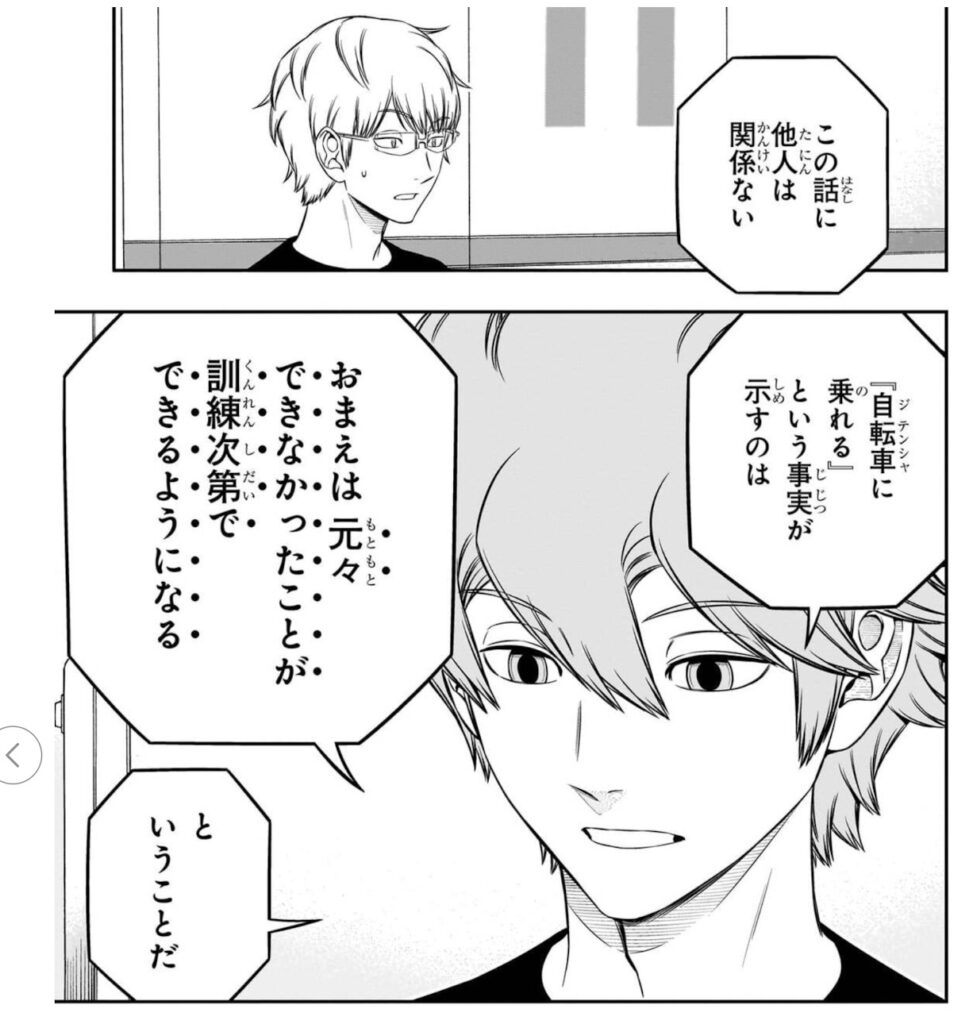

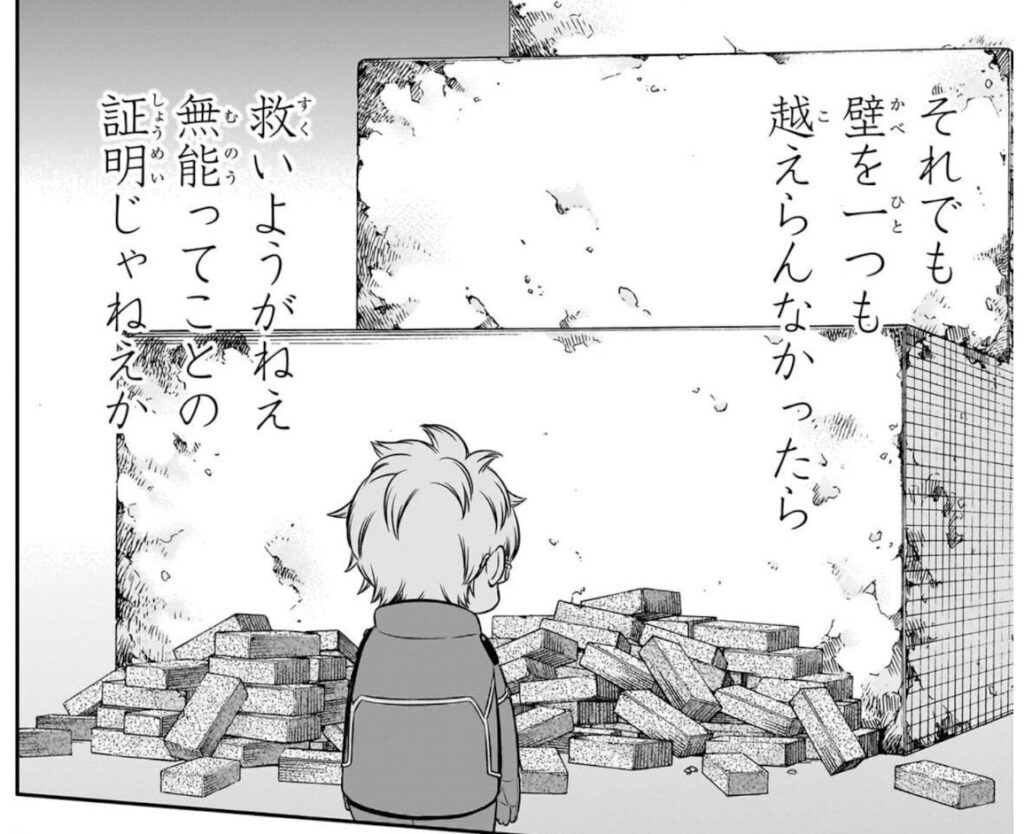

話は変わるが、「ワールドトリガー28巻」を読んで、わたしはちょっと驚いた。

登場人物の一人である、ヒュースが漫画ではなく自己啓発書のようなことを言っていていたからだ。

「刻むんだ。それが努力だ」

「他人は関係ない。」

「それが自信になる」

なぜ突然ワールドトリガーの話かといえば、これこそまさに昭和の「生活改善」につながる精神だったと思うからだ。

上のYoutube動画「「窓ひらく — 一つの生活改善記録」。では、「生活改善は、一足飛びにできない、一つ一つの積み上げである」ことが、何度も繰り返し語られる。

足踏みはあっても駆け足はできないのが貯金である

そのアドバイス通り、村の主婦たちは努力と倹約を積み上げ、自分の欲しいものを得る。

こうした「成功体験」は、日本人の自信をどれほど高めたか。

想像に難くない。

他の人がやったように、自分もやっていく。

わたしは、「はたらく意欲」について、最近良く考える。

なぜ「山梨県の貧しい農村」の女性が、あれほどまでに働く意欲が高いのか。

逆になぜ、遥かに高い生活レベルを有しているはずの、現代の我々が、働くことに対して悩むのか。

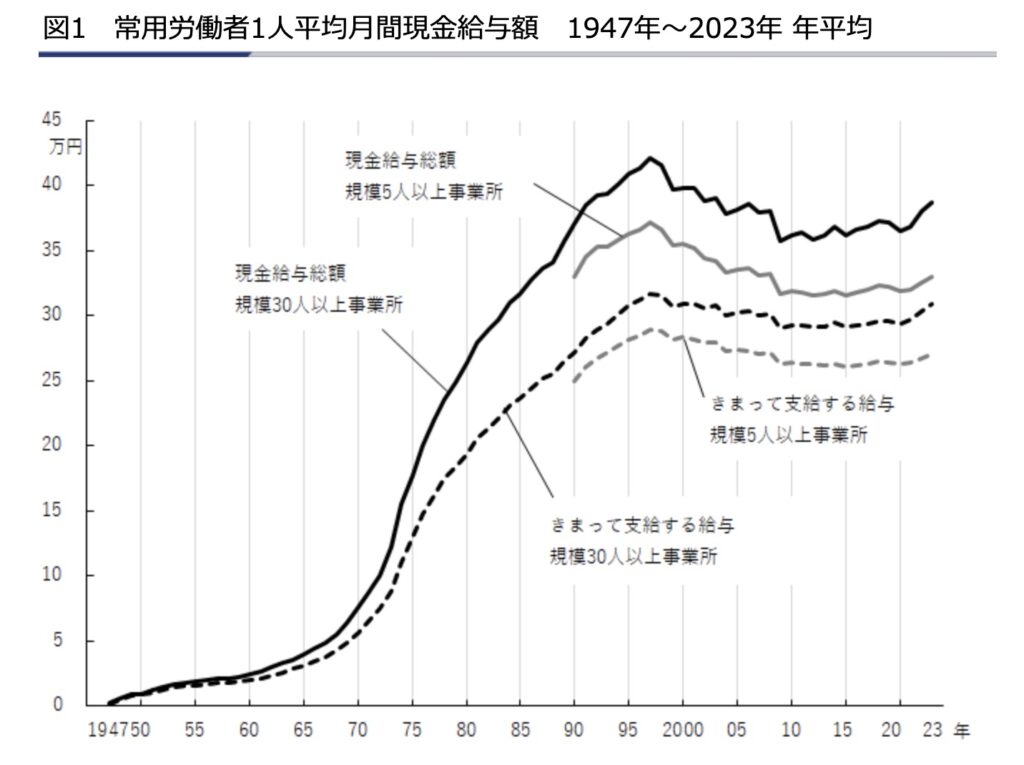

「昔は給与がどんどん上がった」という人がいる。

そうかもしれない。

だが、上を見て分かる通り、この映画が制作された1958年当時、高度成長の入口の時代ではあるが、実は平均所得の伸びは、実は大したことがない。大きく所得が伸びたのは、65年以降だ。

実際、上の動画に出てくる貧しい農村のタマヨさんも、「日々生活が楽になっていく」と思ってはいなかっただろう。

むしろ「日々、大変厳しい」と思っていたはずだ。

では何が彼女を駆り立てたのだろうか。

おそらくそれは、「眼の前のことに集中できる環境があったこと」だったと私は思う。

タマヨさんの世界は、せいぜい小さな農村の中で完結し、目指すべきものも、すべて村の中にある。

そしてそれは、5年、10年と頑張ることを要求されるが、決して手の届かないところにあるわけではない。

「この手で、どうしても明るい台所を手に入れたい、そう考えると、自然と力が入ってくる。他の人がやったように、自分もやっていく。それより他にない」

こういったナレーションが動画に入るが、これが本質を示している。

「生活レベル」と「労働意欲」はあまり関係ない。

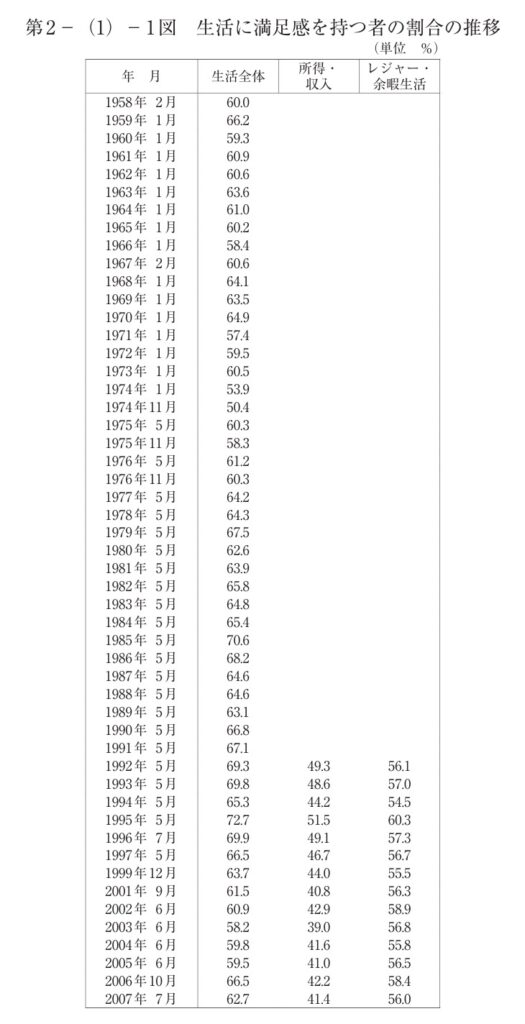

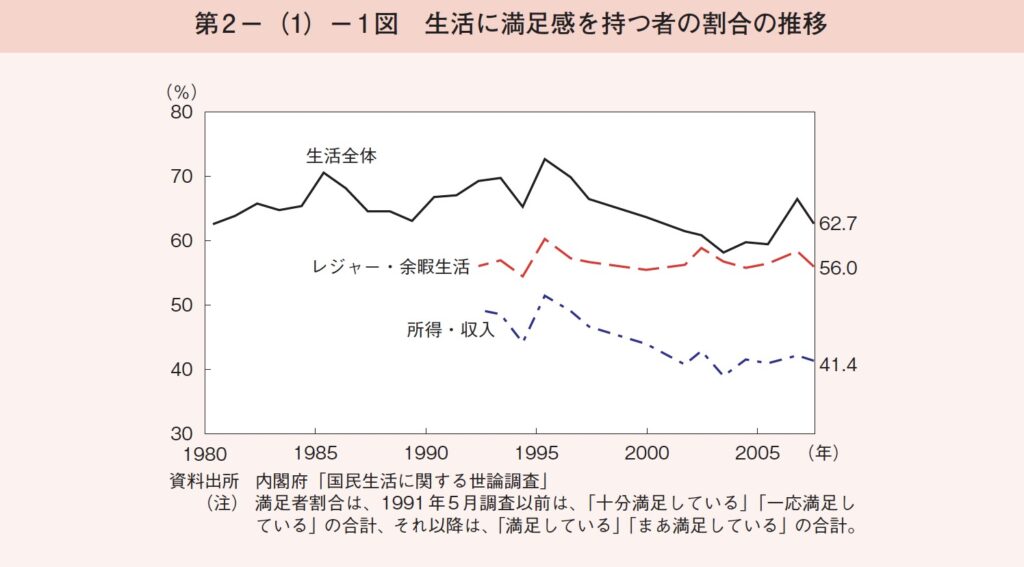

実は、「生活の絶対的なレベル」と「生活の満足度」は、あまり関係がないことがわかっている。

実際、日本人の「生活そのもの」への満足度は、ここ70年くらい、6割前後でほとんど変化していない。

(厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/roudou/08/dl/09.pdf)

では、何が意欲を削いでいるのだろうか。

実は、おそらくそれは「収入・所得への満足度」だ。

そしてもっと言えば「収入」に紐づく「社会的な地位」である。

不満の対象は、「下がる収入/所得が示す、自分の社会的な地位の低下」なのだ。

「カリフォルニアでは1000万円でも低収入」といった言説が定期的にバズる理由は、米国人の生活レベルを羨んでいるわけではない。

日本の地位低下を嘆くものなのだ。

人は、多少の生活レベルの低下であれば、柔軟に対応できる。

「みんなで貧しく」は、普通の人には、問題ない。

ところが「自分自身の相対的な地位の低下」ということになると、恐ろしく敏感で硬直的だ。

例えば、昔の年功序列賃金の運用のコツとして、「同期でほぼ同じように賃金が上げていく」というのがあるが、実は全く同じではない。

同期の中でも、数百円、数千円という、生活レベルとは関係ない、わずかな差をつける。でも皆、その「数百円」に一喜一憂するのだ。

なぜならば、それは「地位」をしめすから。

それを使って若手のモチベーションをコントロールすることが、年功賃金の会社ではよく行われていた。

さらに、現代は地域コミュニティが衰退し、「自分と近い境遇の人」の姿が見えづらくなっている一方で、webやテレビなどのメディアに目を向ければ、話題になりやすい上位1%の人々の生活が紹介される。

「2億の豪邸」

「5000万円のクルマ」

「世帯年収2000万でタワマンを購入」

こうした経路で観察できる情報は「自分の社会的地位の低さ」を意識させられるものも多く、「多少積み上げたところで、貧富の差は埋まらない」というメッセージが発信されている。

言うなれば、諦めの境地。

これらすべてが「意欲を削ぐ」大きな原因となっている。

*

多くの人は、生活レベルが低いことには耐えられるが、見下されることには耐えられない。

これが真理である。

だから、「社会的地位の低い仕事」は、生活ができるくらいの給与であっても人気がないし、給料が安くとも「なんかかっこいい仕事」は、「やりがいの搾取」の被害者を生み出す。

良くも悪くも、昭和は「隣人」しか見えなかった。生活レベルも同じ、住む世界も、家も、持っているものも同じ。

頑張れば、隣人の持っているものを、すべて手にできた。だから頑張れた。

しかし現代は異なる。

「コンサルティング会社では新卒の年収が600万円、投資銀行では新卒の年収が1000万」

という情報が、多くの人の意欲を削ぐ。

知ることは、必ずしも良いこととは限らない。視野が広いことは、良いこととは限らない。

「一歩一歩、がむしゃらにできる」のは、身の程を知らないからである。

単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。

本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】

・開催日:2026年2月12日(木)

・時間:12:00〜13:00

・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)

・参加費:無料(定員150名)

製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。

本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}

・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者

・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者

・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方

・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者

【セミナーの内容】

・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)

・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)

・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換

・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有

【登壇者】

奥田 真輔 氏

システム開発やITコンサルティングを経て、

外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、 メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。

現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、

日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。

岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)

野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。

その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。

BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。

WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。

2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。

【お申込み・詳細】

こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。

(2026/01/19更新)

【著者プロフィール】

安達裕哉

生成AI活用支援のワークワンダースCEO(https://workwonders.jp)|元Deloitteのコンサルタント|オウンドメディア支援のティネクト代表(http://tinect.jp)|著書「頭のいい人が話す前に考えていること」82万部(https://amzn.to/49Tivyi)|

◯Twitter:安達裕哉

◯Facebook:安達裕哉

◯note:(生成AI時代の「ライターとマーケティング」の、実践的教科書)

Photo:note thanun