コンサルティングは、人の意思決定に関わる仕事なので、人をよく知らなくてはならない。

だから、私が会社から受けた教育も、「人の心理」をうまく読むようなノウハウが多かったように感じる。

その中で今でも最も役に立っている教えの1つが、

「コンサルタントは、絶対に提案しちゃいけない」との教えだ。

「いや、提案こそコンサルティング会社の領域だろう」と思う人も多いかもしれない。

だが私の上司は「提案するな」とはっきりと言った。

私は納得がいかなかった。

提案がうまく行ってこそ、コンサルタントとして一人前である、との思いがあったからだ。

そこで当時の私は「提案」を1つの仲の良いクライアントに試すことにした。

前から社長が、「経営理念を作りたい」と言っていたからだ。

*

その社長に、話を持ちかけたところ、およそ、下のような感じで話が進んだ。

「先日、経営理念を作りたい、と言ってましたよね。」

「いいましたよ」

「1つ、ご提案がありまして……。」

「お、ありがたいですね。」

「理念を創るのは、下から意見を求めるボトムアップと、社長が決めるトップダウンの2つのアプローチがあります。」

「うんうん。」

「御社の社風や、先日のお話からすると、ボトムアップのほうが良いかと思いますが……」

そこで私は、社長の顔色が変わるのを見た。

社長は言った。

「……そ~いうんじゃないんだよね。」

「…と申しますと……?トップダウンのほうが……。」

「いやいやいやいや、理念を創るっていうのはさ、そう言うんじゃないわけよ。」

「は、はあ……。」

「会社の一大イベントなわけでしょ?それにふさわしい、やり方とか場所とかさ。あるんじゃないの?」

「そ、そうですね……。社長はどんなやり方が望ましいとお考えでしょう?」

「あのさ、まずやりたいのは、合宿。」

「合宿……ですか。」

「なかなか、膝を突き合わせて話す機会も少なくなってきたでしょ。こういう機会でもなきゃ、改めて本音でぶつかるなんて、ないじゃない。」

「そうですね……。」

「でさ、大事なのは「非日常感」だと思うわけだよ。」

……

私は社長の言っている意味が全くわからなかった。

いや、正確に言うと、理解ができなかった。

ひたすら思ったのは

「ボトムアップってこと?何が違うんだ?」

だった。

*

だが失敗は認めなければならない。

私は、先輩に相談した。

「絶対に提案しちゃいけない、と言われたのに提案してしまいました。」

先輩はこともなげに言った。

「な。提案するとダメだろ。」

「何が悪かったんでしょうか?」

「だって、提案なんて、みんな聞きたくないから。」

「え?」

「「これが正解ですよ」って、言われたい人なんか、一人もいないんだよ。正解はみんな、自分が持っていると思ってるからな。」

「でも、結局は同じことを言ってますし、実績も……」

「そんなん、どうでもいいんだよ。「ボトムアップ」と言われた瞬間、「俺の思っていることと違う!」って思われただけ。」

「しかし……」

「安達さんだって、現実を見ないで、自分の意見に固執してるじゃない。」

私は何も言えなかった。

ともあれ、この件で私は

「コンサルタントは提案が仕事」

との考えを改めざるを得なかった。

だが、それにもまして、私の人間観はを大きく変わった。

単純化して言えば、人に対して何かを要求するのは、時間の無駄だ、と認識したのだ。

以後、私は決して他者へ「提案」しないことにした。

基本は「好きなようにすればいいじゃない。」だ。

その代わり、アドバイスを求められたら「何をやりたいんですか?」と質問ばかりをするようになった。

要するに「やりたいことだけやってもらう」ようにした。

そして、驚くべきことに、私が提案をやめ、質問するようになってから仕事の依頼は急増した。

「提案」ではなく「質問」であれば、相手はこちらを「敵」とは認識しない。

だから、コンサルタントは提案せず、相手に喋らせて聞くだけでよい。

そして、期を見て「提案したいこと」の話題になったときに、

「なにか不安な点や、手伝ってほしいことはありますか?」と聞く

それで万事、OKなのだ。

*

こうしたアプローチは、もちろん「結果」も良い事が多い。

なぜなら、仕事は、「ロジック」や「正しさ」よりも「やりたいかどうか」に依拠したほうが、責任者の熱意が伴うからだ。

どんな正しさも、実行が伴わない限り、なんの成果も出ない。

例えば、営業部の強化。

営業マンたちに、「もっと行動せよ」「スキルを磨け」「お客さんに気に入られろ」

上からガミガミ言っても、だいたい何も変わらない。

せいぜい、ガミガミ言うやつが敵認定されて、反発されるのが関の山だ。

それよりも「成功している人は何をやっているか」を可視化して、全体に共有する。

一人ひとりに対して、欲しがる情報の提供に徹する。

成果のあがってない人とは一緒に考える。

こうした活動のほうが、遥かに効果的だ。

数ヶ月もすれば、成果は大きく変わる。

実際、自分で工夫する余地を残すことで、

「どうしたら良いか」

「何が自分に向いているか」

「自分はちゃんとできてますかね」

と言ってくる人は、格段に増える。

実際、ロンドン大学ユニバーシティ・カレッジ、認知神経科学教授のターリ・シャーロットは著書「なぜ事実は人の意見を変えられないのか」で、「フィードバックすることが行動をうながす」と述べており、私の経験とも一致する。

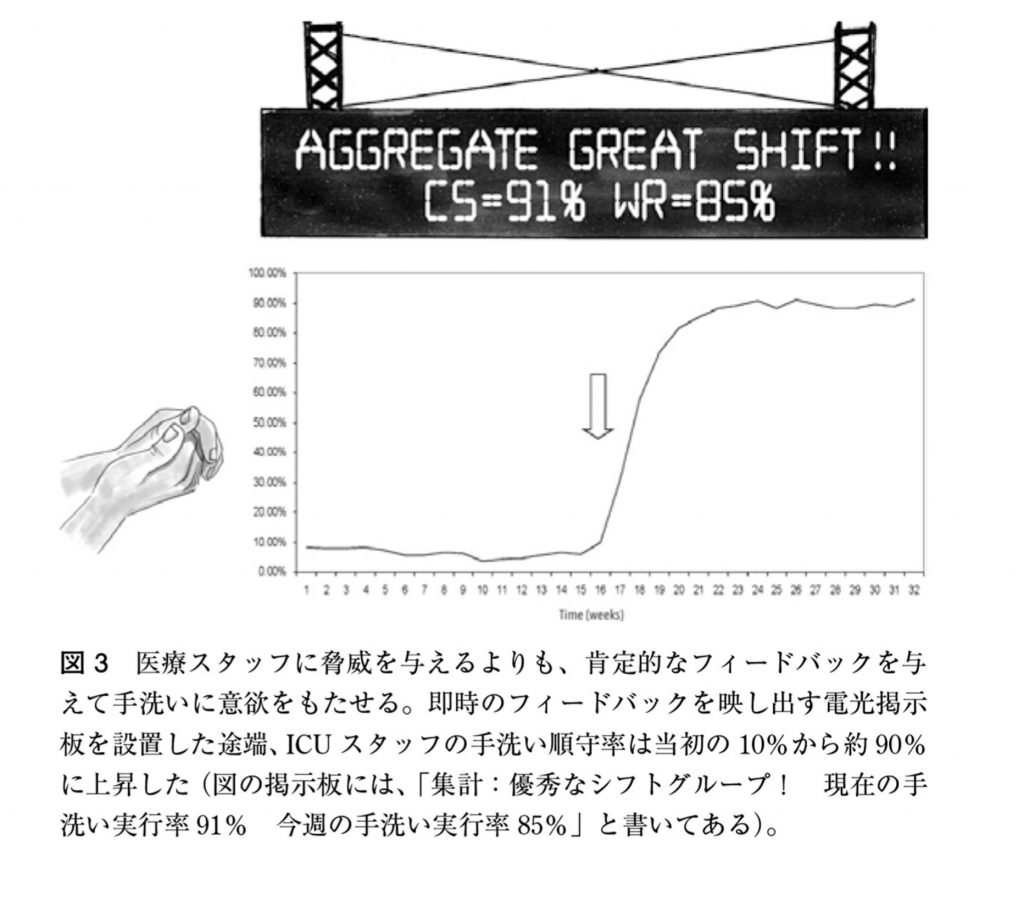

ニューヨーク州は、病院内での「手洗い率」(40%程度)を大幅に上昇させるために、2年の歳月と、5万ドルの予算を投じた。

まずプロジェクトチームは、21台のカメラを設置し、インドの20人の監視員が24時間体制で手洗いをしているかどうかを監視した。だが、この施策では手洗い率を向上させることができなかった。

つぎにチームは各部屋に「スタッフの手洗い遵守率」を電光掲示板で統計データを常にリアルタイムで表示するようにした。

これは驚くべきことに、手洗い遵守率が90%まで向上した。

他にも同様のことはたくさんある。

例えば子供のしつけだ。

我が家には、子供が守るべきことを3つ、定めている。

「人には親切に」

「ぱっと行動する」

「お行儀よく食べる」

しかし、いくら

「おとなになったら困るよ」

「宿題を終わらせておかないと、あとで大変だよ」

「人に親切にしないと、自分が困った時に助けてもらえないよ」

などと言っても、子育ての経験者なら分かる通り、子供はいっこうにこれを守らない。

兄妹に意地悪し、宿題を始めず、食事のときにくちゃくちゃいう。

そこで一計を案じた。

ガミガミ言う代わりに、子供に「この3つに違反したら、マイナス1ポイント、逆によくできたらプラス1ポイント」と機械的にポイントを足したり引いたりするようにした。

そのポイントが、一日を通じていちばんの人が、夜テレビ(Youtubeのこと)を見るとき、「チャネルの決定権」を得るようにした。

マイナスがかさむと、ほとんど自分の好きな番組が見れなくなる。

効果はてきめんで、子どもたちは多くの場合「自主的」にこれを守るようになった。

*

人間は「説教」では、絶対に、動かない。

なぜなら、「信念」を形成するのは、証拠や数字ではなく、「欲求」だからだ。

自分の意見を裏づけるデータばかり求めてしまう傾向は、「確証バイアス」と呼ばれているが、人間は欲求に基づき、自分の意見を強化する情報をより強く求める。

だから人は、「提案」も「命令」も、受け付けない。黙殺する。

上述した、ターリ・シャーロットはこんなふうに言っている。

数字や統計は真実を明らかにするうえで必要な素晴らしい道具だが、人の信念を変えるには不十分だし、行動を促す力はほぼ皆無と言っていい。(中略)

実のところ、今日の私たちは押し寄せる大量の情報を身に受けることで、かえって自分の考えを変えないようになってきている。

マウスをクリックするだけで、自分が信じたい情報を裏づけるデータが簡単に手に入るからだ。

むしろ、私たちの信念を形作っているのは欲求だ。

だとすれば、意欲や感情を利用しない限り、相手も自分も考えを変えることはないだろう。

そういえば、一昔前「プロブロガー」なる存在が、世の中を騒がせた。

「アフィリエイトで稼げます」

「サロンやりましょう」

「ブログは儲かるよ」

こういった言説が彼らの中で、流行していた。

中には、就職せずに大学をやめてしまったり、独立してフリーランスになった人たちすらいた。

そうした人々を心配し(あるいは嘲笑し)「心ある」人たちは、いろいろな証拠を持ってきて、

「食えないよ」

「大学に行ったほうが有利だよ」

「儲からないよ」

と彼らを説得しようとしたが、聞き入れない人も多数だったようだ。

まあ、そう言うものだ。

プロブロガー志望者たちの欲求は、「手っ取り早く稼ぎたい」「有名になりたい」だったので、「後で困るよ」という、彼らの欲求と関係のない警告は耳に入らない。

普通でいることが嫌な人たちに、「普通でいなさい」とは滑稽な説得である。

説得を試みるなら、「こっちのほうが稼げるよ」「こっちのほうが有名になれるよ」でなくてはならなかった。

だから私はそう言う人達には、コンサルティング同様「まあ、やってみれば」としか言わない。

「やりたいようにやれ」というのは、本質的にはそのようなことであり、それは「コンサルタントは提案するな」という上司の発言と、根っこは一緒なのだ。

単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。

本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】

・開催日:2026年2月12日(木)

・時間:12:00〜13:00

・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)

・参加費:無料(定員150名)

製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。

本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}

・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者

・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者

・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方

・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者

【セミナーの内容】

・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)

・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)

・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換

・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有

【登壇者】

奥田 真輔 氏

システム開発やITコンサルティングを経て、

外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、 メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。

現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、

日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。

岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)

野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。

その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。

BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。

WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。

2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。

【お申込み・詳細】

こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。

(2026/01/19更新)

【著者プロフィール】

◯Twitterアカウント▶安達裕哉

元Deloitteコンサルタント/現ビジネスメディアBooks&Apps管理人/オウンドメディア支援のティネクト創業者(tinect.jp)/ 能力、企業、組織、マーケティング、マネジメント、生産性、知識労働、格差について。

◯有料noteでメディア運営・ライティングノウハウ発信中(note.mu/yuyadachi)

◯安達裕哉Facebookアカウント (他社への寄稿も含めて、安達の記事をフォローできます)

◯Books&Appsフェイスブックページ(Books&Appsの記事をすべてフォローしたい方に)

◯ブログが本になりました。