今日はまず、この『カプラン臨床精神医学テキスト』という精神科のテキストブックの表紙をご覧いただきたい。

表紙に描かれたたくさんの顔、たくさんの衣装からは、多様性を尊重する精神医療、文化を尊重する精神医療といったものが連想される。

この教科書には「DSM-5診断基準の臨床への展開」という副題もついていて、この教科書が、エビデンスにもとづいた精神医療のテキストブックであることも示されている。

だからこの表紙には、いまどきの精神医療の理念がギュっと詰まっていると考えて差し支えない。

理念は高く掲げてナンボだから、この理念に私はシンパシーをおぼえる。

しかし理念のとおりとは思えない現実もそれとは別にある。

たとえば精神医療がADHD・素行症・知的障害などと診断しそうな領域の人びとが、いわばオラつきスキルでサバイブしてきたとして。それがある日、福祉という領域に包摂されなければならなくなる。そのときオラつきスキルは封印され、本人はいわば、ゼロスキルに等しい状態で”社会復帰”を促される。

— p_shirokuma(熊代亨) (@twit_shirokuma) October 26, 2020

ときに私は、精神医療は(というより精神医療も含めた医療福祉の全体が)、多様性や多文化を尊重するというより、均一性を優先させていると感じることがある。

そして小さな多様性や小さな文化を無視するどころか、ときには敵視していると感じることさえある。

ここでいう小さな多様性や小さな多文化とは、『カプラン臨床精神医学テキスト』の表紙を飾れるような立派な多様性や多文化──人種や民族やジェンダーといった、いわば”大文字の多様性や多文化”──ではない。

もっと目立たず、もっと無視されていて、”大文字の多様性や多文化”を賛美している人々が顔をしかめたり軽蔑したりすることのあるような、そういう多様性や多文化のことだ。

そういう”小さな多様性や多文化”を抱え持った人が医療や福祉に出会い、サポートを受けるようになって起こる小さな文化衝突について、個人的な所感をこれから書いてみる。

強面の被-援助者の行く先は、なじみの文化圏ではない

社会がどんどん高度化し、人間に求められるクオリティがますます高まる現代社会では、精神医療(と福祉)がカバーしなければならない領域はだんだん広くなっている。

それに伴い、いままでは医療や福祉のサポートを受けていなかったであろう人がサポートを受けざるを得ない場面も増えている。

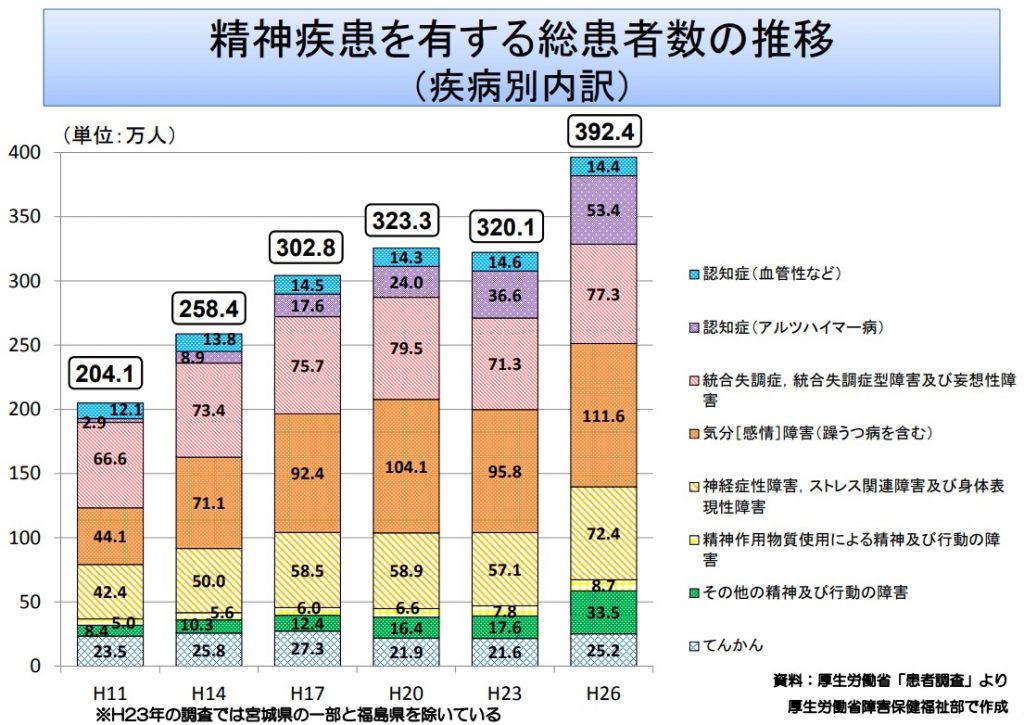

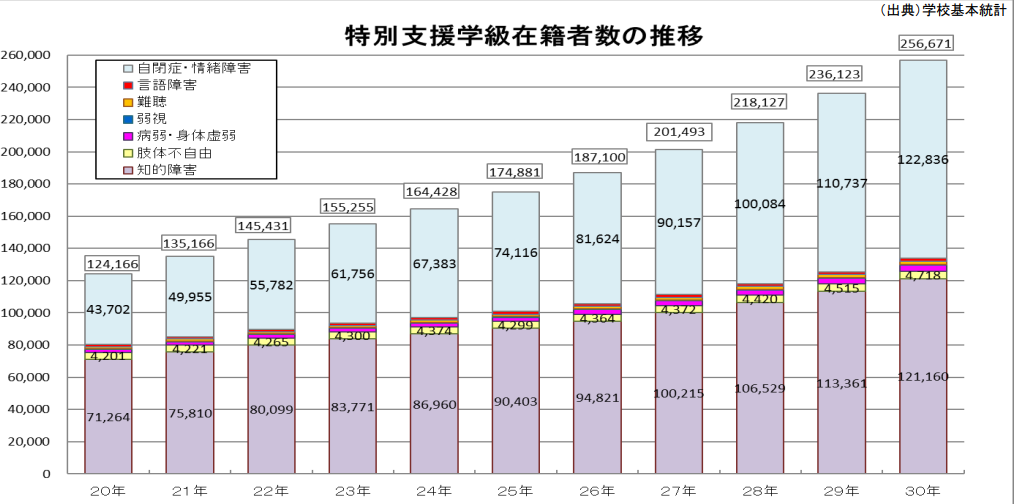

厚生労働省『患者調査』でみる精神科患者数の推移や、特別支援学級で指導を受けている児童の数を見れば、そういった趨勢は明らかだ。

※グラフ引用元:厚生労働省『みんなのメンタルヘルス 総合サイト』より

※グラフ引用元:文科省『日本の特別支援教育の状況について』、令和元年 より

他方、発達障害やその他のメンタルヘルスの病気に該当しそうではあっても、医療や福祉のサポートを受けずに暮らしている人も世間にはまだまだ多い。

そうした人のなかには、学者や起業家やテレビタレントとして活躍をしている人もいれば、そうでないところで、そうでない生き方をしている人もいる。

仮にここではDさんという架空のテンプレートを準備してみよう。

Dさんは腕にタトゥーの入っている、ちょっと強面のお兄さんだ。

小さな頃からませた子どもで、中学時代には年上のガラの悪いグループの使い走りのようなことをしていた。

覚せい剤や大麻には手を出したことはなかったが、シンナーに手を出していた時期はある。

酒とタバコは10代のうちにおぼえた。

20歳の時に結婚したがすぐに離婚した。

仕事は、運送業や販売業や建設業を不定期にやっている。

仲間からの斡旋で仕事を請け負うことも多い。

このDさんが、たとえばうつ病やアルコール依存症などで医療や福祉に頼らなければならなくなったとしよう。

Dさんのような人が医療や福祉のドアをノックする時、Dさんが生きてきたライフスタイルや処世術や文化と医療や福祉が望ましいとするライフスタイルや処世術や文化が、ちょっとした衝突を起こすことがある。

もともとDさんが身に付けてきたライフスタイルや処世術は、けして弱弱しいものではない。

ガラの悪いグループのなかでもきちんと生きていける、面子を失わずにメンバーシップの一員として生きていける卓抜さ、巧妙さがある。

それはドスの利いた声や肩幅の広さ、身のこなし、少し派手な服装、酒やタバコといった小道具にも宿っている。

「俺はこうやって世渡りをしてきたんだ」というオーラがDさんの外観や言動を覆っているかのようだ。

ところがDさんが医療や福祉に頼らなければならなくなると、それらが仇になってしまう。

Dさんの仕草は、たとえば精神科病院の病院環境では「興奮しやすい」「問題行動とみなされやすい」とアセスメントされてしまう可能性がある。

それが特定の精神疾患によって引き起こされたものなのか、それとも病前からのライフスタイルや処世術に由来するのか、検討されることもあれば検討されないこともあるが、ともかくもDさんが身に付けたライフスタイルや処世術は病院環境では歓迎されない。

むしろしばしば、それらは発達障害や知的障害やパーソナリティ障害や薬物依存などと関連した「症状」とみなされ、「矯正の対象」とみなされる。

架空のテンプレートとしてのDさんが実際に入院すると、かなり早い段階で「ここは自分のライフスタイルや処世術とは異なったロジックで支配されている空間だ」と察知し、ある程度は行動を修正する。

とはいえ、腹が立った時・面子が損なわれたと感じた時・筋が通っていないと感じた時にどう振る舞うのかは、容易に修正できるものではない。

そういう瞬間には元々のライフスタイルや処世術が蘇って、それが軋轢を生んだり、ときには「問題行動」とみなされたり「矯正の対象」とみなされたりすることもある。

福祉のサポートを借り、社会復帰する段になってもこうした問題はついてまわる。

いや、むしろ社会復帰の段階こそが問題かもしれない。

そういう場合、Dさんは福祉のロジックにもとづいて社会復帰のトレーニングを行い、福祉のロジックが想定するような社会復帰を期待される。

それは、就労支援センターや就労支援事業所、ハローワークのサポートを借りたものであり、と同時に、それらが提供し、それらが期待するような社会・文化への復帰だ。

逆に言うと、福祉のロジックにもとづかない社会復帰のトレーニングや道筋を選択することはDさんに許されないのである。

福祉のサポートを受ければ受けるほど、社会復帰のトレーニングも、社会復帰の道筋も、社会復帰の目指す先も、福祉が想定可能なもの・福祉の枠づけに収まるものでなければならなくなる。

Dさんの生きてきた社会、いや、Dさんの生きてきた世間は、ガラの悪いグループの使い走りから始まり、特有のコミュニケーションや人間関係を営んでいくものだった。

医療や福祉が望ましいとする文化を主流文化や上位文化とみなすなら、Dさんの生きてきた世間は対抗文化や下位文化と言っても差し支えないだろう。

ポール・E・ウィリスの名著『ハマータウンの野郎ども』に記されていた、”野郎どもの文化”の日本版のようなものだ。

Dさんが身に付け、鍛えてきたライフスタイルや処世術はそのような文化のなかでこそ有効なものだった。

ところが医療や福祉に包摂されるとき、Dさんが鍛えてきたライフスタイルや処世術は有効ではなくなってしまう。

むしろ有害とみなされることも多い。

「医療や福祉に助けてもらっているのだから、主流文化のロジックに帰順せよ」──わざわざそのように宣告する医療者や福祉関係者などまず存在しないが、実際には、それまで慣れ親しんだ文化圏に戻ることも、その文化圏で馴染んだ仕草で世渡りしていくことも許容はされなくなる。

他方で、そのような対抗文化や下位文化を身に付けた被-援助者にあてられ、福祉関係者自身が対抗文化や下位文化の仕草を借りて被-援助者に対抗してしまうケースもある(詳しく知りたい人は「生活保護なめんな」でgoogle検索してみて欲しい)。

もちろんそのような事例が発覚すると大問題になる。

医療や福祉は、主流文化や上位文化の装いを備えていなければならないからだ。

いずれにせよ、医療や福祉の現場には対抗文化や下位文化にもとづいたライフスタイルや処世術を抑圧し、主流文化や上位文化にもとづいたライフスタイルや処世術へと被-援助者を導く側面がある。

もしDさんが医療や福祉の期待する社会復帰をやってのけるとしたら、それはもう、Dさんにとって馴染み深い文化への復帰とは違ったどこか、Dさんにとってゼロスキルから出発しなければならない異文化での再出発である。

その点において、Dさんの社会復帰は一般的な会社員の社会復帰とは異なった意味合いを帯びている。

ときには社会復帰のプロセスをとおして矜持を傷つけられたり、寄る辺のなさを感じたりすることだってあるだろう。

多様性・多文化とはいうけれど。

冒頭で紹介したとおり、現代の精神医療、ひいては福祉は多様性や多文化を尊重する理念を掲げている。

実際、そのとおりでもあろう。

グローバル化する社会において、多様性や多文化を尊重する理念は必須ともいえる。

だが一方、医療や福祉は主流文化や上位文化のロジックを自明視し、そのように考え、そのように援助を行う。

その際、被-援助者が対抗文化や下位文化のロジックに基づいたライフスタイルや処世術に馴染んでいたとしても、それに沿った援助や社会復帰を認めることはできない。

被-援助者の身に付けた対抗文化や下位文化に無関心であればいいほうで、ときにはそれを邪魔者扱いするし、ものによっては「症状」「問題行動」「矯正の対象」とみなすことさえあり得る。

医療や福祉が大前提とする文化とは、法治と社会契約の明かりに照らされた、社会契約や個人主義や資本主義にジャストフィットするような、そういう文化である。

医療や福祉はそれらを拠り所としなければならないから、主流文化や上位文化に基づいて被-援助者と向き合わなければならないのは理解できることではある。

それこそ「生活保護なめんな」のような、対抗文化や下位文化の身振りで被-援助者に向き合うなど、あってはならぬことに違いない。

しかしだからこそ、医療や福祉による援助は、必ず主流文化や上位文化に基づいて行われずにいられないし、援助を受けることが、ある種の文化的フィルタリングの役割を果たしている側面を否定することも、またできない。

控えめに言っても、Dさんのような被-援助者は対抗文化や下位文化における優越性を封印し、それまでとは違った、主流文化や上位文化に嵌め込まれた個人として一からやり直さなければならない。

この、文化的な”改宗”が社会復帰の足枷となることだってあり得る。

それまでよく馴染み、強みを発揮してきた文化圏を離れて、不慣れで不似合いな文化圏の新参者としてスタートするのは、それ自体がひとつの試練になるからである。

繰り返すが、医療や福祉が掲げる多様性や多文化には、さまざまな人種や民族、さまざまなジェンダーが含まれるが、それらは皆いわば”大文字の多様性や多文化”の領域であり、そこに含まれない対抗文化や下位文化は、運が良ければ無視され、運が悪ければ排除されたり矯正されたりする。

医療や福祉のあり方として、Dさんの生きてきたライフスタイルや処世術を尊重し、それそのままに社会復帰を支援することができたものだろうか?

難しいのではないか、と私は思う。

まただからこそ、Dさんのような生き方をしてきた人々がしばしば、医療や福祉(や行政)に直感的な敵愾心を抱くのもわかる。

そういう人々が医療や福祉に頼り過ぎると、それは文化的危機、ひいてはアイデンティティの危機を迎えることにもなりかねないからだ。

誰もが健康的に生き、誰もが長生きするこの国において、医療や福祉と無縁に過ごすことは難しい。

だからDさんのように生きてきた人が、みずからの文化やアイデンティティを維持しながら医療や福祉と折り合うのは、かなりの器用さが必要になる。

私個人は、メンタルヘルスの改善と事実上の文化的”改宗”を同時に迫られる人々の、その難しさにどう向き合えばいいのか、まだわからずにいる。

少なくとも、安易にわかったという顔をしてはいけないと感じている。

もうDさんの生きてきた対抗文化や下位文化の領分はかなり狭くなり、法治と社会契約の明かりに照らされた文化が社会の大部分を占めるようになった。

だからといって、この問題はまだ終わってはいない。

全員が”改宗”するまで続くのか。

それとも永遠に繰り返されるのか。

主流文化や上位文化にはじめから属している人々は、こうしたことにあまり関心を持ってくれていないようにみえるが、私なら、こうした問題も多様性や多文化の問題の一部ではないかと思うし、衝突の場面に出くわすたびに、痛みを覚える。

単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。

本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】

・開催日:2026年2月12日(木)

・時間:12:00〜13:00

・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)

・参加費:無料(定員150名)

製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。

本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}

・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者

・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者

・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方

・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者

【セミナーの内容】

・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)

・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)

・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換

・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有

【登壇者】

奥田 真輔 氏

システム開発やITコンサルティングを経て、

外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、 メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。

現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、

日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。

岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)

野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。

その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。

BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。

WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。

2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。

【お申込み・詳細】

こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。

(2026/01/19更新)

【プロフィール】

著者:熊代亨

精神科専門医。「診察室の内側の風景」とインターネットやオフ会で出会う「診察室の外側の風景」の整合性にこだわりながら、現代人の社会適応やサブカルチャーについて発信中。

通称“シロクマ先生”。近著は『融解するオタク・サブカル・ヤンキー』(花伝社)『「若作りうつ」社会』(講談社)『認められたい』(ヴィレッジブックス)『「若者」をやめて、「大人」を始める 「成熟困難時代」をどう生きるか?』『健康的で清潔で、道徳的な秩序ある社会の不自由さについて』(イースト・プレス)など。

twitter:@twit_shirokuma

ブログ:『シロクマの屑籠』

Photo by Oleg Kukharuk on Unsplash