なぜ(今)ビジネスデザインなのか?

なぜ、私が本コラムを始めようと思ったのか。

それは、「ん、これだけ(MBAで教えていること)では実務では使えないかも?」と感じたことがきっかけでした。

ビジネススクールで経営戦略やマーケティングを教えている中で、「何かが足りない」「それだけで事業を生み出せるのだろうか」ということを少なからず感じながら教鞭をとっている最中のことでした。

戦略やマーケティングの定石は、過去の成功企業の傾向から導き出された先人たちの研究成果と言えます。

しかし、これらは失敗の可能性を下げるには有効なツールですが、成功を保証するものではないのです。

つまり、意味がない訳ではありませんが、それだけでは成功するのに不十分なのです。

足りないものは何か――それは簡潔に言うと「ロジックは正しいものだ」という呪縛から解放されることと、「直感を採用する」ことなのでしょう。

収束ドリブンな思考ではなく、もっと発散ドリブンな思考が必要です。そのような考え方を世間では「デザインシンキング」という呼び方をしています。

ロジック重視のビジネス頭に感覚・直感重視のクリエイティブ思考を取り入れていくのがデザインシンキングの特徴です。

最近はデザインシンキングのワークショップが増えてきて、筆者も幾つかのワークショップに参加をしたことがありますが、発想を広げる発散的な手法であり、「これだけいろいろなアイデアが出るのか!」と楽しい気分になります。

ただし、「その場では」という枕詞を置く必要を感じることが多いです。

感覚的な表現をすると、「フワっとしている」のです。その場では発想が広がるが、いざ実務に落とし込もうとすると、それだけではどうも進まない。

事業として説得力のあるものに創りあげ、実行することができないという問題に直面します。

そこで登場するのが冒頭に「(これだけでは)使えない」と言ってしまったビジネススキル(MBAスキル)なのです。

両者の考え方を組み合わせることによって「ビジネスのデザイン」ができるようになります。

もうひとつの理由は筆者の経験から感じていることです。

筆者のキャリアは広告会社の新規事業を経験することからスタートしました。

00年前後にビジネスデザイン部という社長直轄で創設された新規事業部門に所属し、役割は言葉通り「ビジネスをデザインする」ことでした。

経験という意味では様々なチャレンジがあり有意義な期間でしたが、成果は十分とは言えなかった。

ビジネスとデザインに分けて簡潔に振り返ると、短期的な実現可能性(=ビジネス)にフォーカスしすぎて、将来を含めた全体像を描く(=デザイン)が足りなかったのです。

結果、目先の事業化はできても、長期的・全体的な視野でデザインするための大きな意思決定ができなかった。

大きな絵を描く経験をするために、次にスタートアップの立ち上げを行いました。

「通常の1年という期間で3年分の経験をする!」と意気込んではじめた会社では、現在の経営教育者としてのベースとなる濃密な経営経験をさせてもらいました。

実際に7年間の経営経験は21年分のサラリーマン経験に匹敵するほどで、言い換えると精神年齢を15歳ほど押し上げる効果があったと思います。

しかしながら、スタートアップでも十分な成果と感じられなかった。

今度は大きな絵を描く(=デザイン)することはできても、実行に移すためのケイパビリティやリソース(=ビジネス)が足りなかったのです。

結果、大きな絵(=デザイン)と排他性のある技術に支えられ、ベンチャーキャピタルやエンジェル投資家から多額の資金調達はできたものの、ビジネスとしてスケールすることができなかった。

これらの経験と昨今の外部環境からの要請から、従来型のMBAスクールが教えるビジネススキルでは現在の外部環境下で新たな事業を創造する限界があり、かといってデザインドリブンでもなく、ビジネスドリブンでもなく両者の考え方を適切なステップとタイミングで使用していく「ビジネスデザイン思考」が必要という結論に至ったのです。

産業の歴史:技術進化の後には、文化が花開く

潮目過去の産業発展(技術の進化)に遡ると、紀元前3500年頃にメソポタミア文明が興ります。

治水・灌漑技術の発達により、大河を利用した農業が広がりました。

自然との共存の必要性から、天文学や暦学、1週7日制といった方位や時間の観念や、記録に残しておくための文字(楔形文字)も発達しました。

15世紀半ばから17世紀半ばは、大航海時代と言われるようにヨーロッパ人による大規模な航海が行われました。

遠方への航海を実現させたのは羅針盤技術の進化で、これによって航海術は著しく発達しました。

18世紀半ばから19世紀にかけては産業革命が起こり、蒸気機関をはじめとする技術革新により、製造業や交通に新たな手段が生まれました。

日本においても、戦国時代には鉄砲が伝来し、天下統一を目的としながら戦(いくさ)の技術が発達していきます。

これらの大きな技術進化の後に何が興ったのか。

実は決まって「文化」が生まれているのです。

メソポタミア文明後には、文学という文化が生まれます。

代表的な文学作品では「ギルガメッシュ叙事詩」という英雄伝があります。

大航海時代後には、ルネサンスと言われる文化運動が起こり、絵画や彫刻、建築、文学などの多くの芸術作品が生まれました。

産業革命後には、アーツ&クラフツ運動というデザイン運動が起こり、産業革命の結果として大量生産による安価で粗悪な商品があふれていた中、中世の「手仕事」にフォーカスが当たります。

戦国時代の後半では、むしろ質素さや簡素さを重んじた「わび・さび」という考え方や、屏風絵、浄瑠璃や歌舞伎といった芸能という文化が生まれた安土・桃山文化がありました。

このように、急激な技術進化(機能アップ)に直面すると、文学、思想、美術、音楽、建築といった情緒的な価値にフォーカスがあたるのが産業の歴史の特徴です。

1990年代になると第三次産業革命が起こり、インターネットを中心としたICTによる自動化・効率化という技術進化が起こっています。

今後は、過去と同様の潮目が現れるといってもいいでしょう。

極論すると、技術はお金さえ払えば誰でも同じ条件で使うことができます。

すると、企業の勝敗を分けるのは技術ではなく文化的要素を含むデザインや、むしろアナログの要素となります。

いつの時代も文明(技術進化)と文化は繰り返しで起こるのです。

マネジメントの歴史:ロジックの限界に、アイデアの発散を組み合わせる

次に企業のマネジメントの歴史を見てみましょう。

我々がビジネスシーンで良く使う「マネジメント」という言葉は、実は100年程度の歴史しかありません。

19世紀後半にアメリカ機械工学会で「エコノミストとしての技術者」という公演があり、この頃から製造業におけるマネジメントが注目されはじめました。

1911年になるとフレデリック・テイラーが、科学的管理法という考え方を提唱しました。

経営層が分析、設計したプロセスに従って労働者が仕事をし、一定時間内に人間の力でこなせる限りの最大の成果を上げるべきだと考えました。

60年代から70年代になるとドラッカーが登場します。

ドラッカーは学問としてのマネジメントの発展に大きな影響を与えました。

マズローの欲求5段階、ボストン・コンサルティング・グループのPPMなどのフレームワークもこの時代に生まれています。

80年代以降になると、株主資本主義が広まり、企業経営の目的が株主利益の創出になってきました。

マイケル・ポーターが5Fやバリューチェーンを提唱し、マネジメントの仕事を目指す人が増え、MBA志望者が一気に増えました。

アメリカのMBA新規取得者は、70年代には26000人だったのが、85年には67000人に増えたといいます。

そして20世紀後半には、経営戦略論は大きく幾つかの派閥に分かれ、ポジションニング理論、リソースベースなど、幾つかのアプローチに分かれて論じられています。

これらの戦略論は、ロジック・論理に基づいています。

成功した企業を並べて共通点を見出す、いわば帰納的思考でつくられたものです。

しかし、こうした考え方で経営の舵取りをしてきた企業は、00年代前半にイノベーションを生む限界にぶつかりました。

その理由は、何なのか。

シンプルに言ってしまえば環境の激しい変化です。

環境変化に対して従来の戦略論やマネジメント手法だけでは乗り越えられなくなったのです。

90年代後半から、インターネットが普及し、できることも、スピードも劇的に変わってきました。

技術や働き方に対する優れたアイデアによるイノベーションにより、社会はこの20世紀の百年で飛躍的に豊かになりました。

企業でも効率化は「やりつくされた感」があるという状況かもしれません。

そのような中で、これまでと同じ方法で、機械や働き方(効率化)を中心としたイノベーションを起こすだけでは、社会をこれ以上よくするのは難しいのではないでしょうか。

なぜなら、問題を抱えたりその問題を解決したりするのは機械や仕事ではなく人間です。

人間主体の発想でイノベーションを起こし、社会に新たな価値を提供することが必要ということで、人間を中心に考えるアプローチとして注目されたのが「デザイン思考」なのです。

ユーザーの動向を深く洞察して、アイデアをブレストしながら生み出していくという、どちらかと言えば発散系の思考法のメソドロジーで、当初はモノづくりに応用されていましたが、いまではビジネス全体に広がっています。

しかも現代は情報に溢れているVUCAの時代です。

変動性(Volatility)、不確実性(Uncertainty)、複雑性(Complexity)、曖昧性(Ambiguity)な環境下では、全ての情報を知ることは不可能です。

人は複雑な問題に直面すると「既存の知識にしがみつく」「手っ取り早い解決を試みる」「投げ出す」といった行動をとりがちになりますが、人として生きる以上、すべてを知ることは不可能です。

まずは、「知らない」ことを受け入れ、未知に対するスタンスとして、「恐れ」から「好奇心」へ、「正解」から「可能性」へ、「知識」から「学習(動きながら学ぶ)」へというスタンスが必要です。

1つの正解を求めるのではなく、好奇心を持ち、複数のアイデアを出し、広げて組み合わせて考えていくことが求められています。

企業の新陳代謝:既存事業にしがみつかず、新たな事業を

代表的な新陳代謝の考え方として、クレイトン・クリステンセンの「イノベーションのジレンマ」があります。

リーダー企業は従来型の持続的なイノベーションを目指すあまり、市場の要求期待値を越えてしまうほど改善・改良を進めてしまいます。

その間に新興企業は市場が求める最低限の期待値をクリアする、あるいは別の破壊的なイノベーションを起こすことによって、母数の多い市場にアクセスしはじめ、リーダー企業のプロダクトに取って代わることもあります。

リーダー企業がリーダーと呼ばれる所以は、これまで(過去)の環境下での戦いにおいて最も顧客を獲得できたという、過去の遺産(レガシー)があることです。

ただし、前述したように環境が変わる、あるいは環境により顧客の期待が変わる、といったことがあると過去の遺産は、ただの足かせにしかならないことがあります。

コダックのフィルムへの固執、EC市場の成長による小売企業の苦戦など、環境変化に気づきながらも従来のリーダー企業が淘汰された例は枚挙にいとまがありません。

その理由の1つは、リーダーとなった大企業の命題は、あくまでも従来事業の拡大再生産になってしまうからです。

いわば誰かが創り上げた事業に対して2→10というスケールを追求していくのが仕事なのです。

一方で、0→1の担い手となるのがスタートアップであり、背負うものがない中で、変化のスキマを突き、これまでにないサービスを立案し、ブレイクスルーを狙います。

産業全体という大きな視野を持つと、その役割として社会の発展を目的にした場合、従来型の大企業が新たな時代を切り拓くスタートアップに駆逐されるのは良い新陳代謝と言えるのかもしれません。

とはいえ、「大企業は常にスタートアップ企業に取って代わられよ」と言っている訳ではありません。

ブレイクスルーを実現するのは、本来資源を豊富に持つ大企業の方が成功確率は高いはずです。

問題は潮目に反応し、機敏に行動できるかどうかであり、大企業においてもスタートアップは十分に実現可能です。

以上のような幾つかの環境変化を理解する目的は、それらの構造的類似性を見出すことにあります。

構造的類似性とは、パターンの認識や、法則を探すとも言えるでしょう。

そして、大事なことはご自身の業界において、過去・現在・未来の大きな潮の流れを理解し、潮目が訪れるタイミングを逃さないことです。

「潮目が変わる」という言葉は、「流れゆく物事が向かう方向。

また、情勢が変化するその境目」のことを言います。

潮の動きを理解しておくと、逆らうべきではない大きな流れに乗ることができ、潮目を先に見つけることができると、いち早く変化に対応できるというメリットがあります。

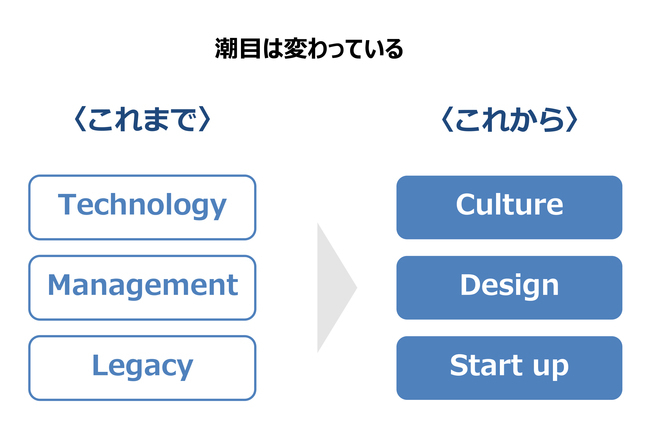

今回取り上げた潮目の変化の先にあると示したのは、「カルチャー」「デザイン」「スタートアップ」という掴みどころのない領域でした。

ビジネスはゲームに例えられることがありますが、ゲームに勝つにはやはりルールやパターンを把握し、その上で戦い方を考える必要があるのです。

ここまでのパターン認識から、今後のビジネスにおいては、デザイナーのように、文化を醸成してきた思考を以って新たな事業を構想していく「ビジネスデザイン」が必要となってくるのです。

(執筆:長尾 景紀)

単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。

本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】

・開催日:2026年2月12日(木)

・時間:12:00〜13:00

・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)

・参加費:無料(定員150名)

製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。

本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}

・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者

・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者

・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方

・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者

【セミナーの内容】

・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)

・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)

・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換

・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有

【登壇者】

奥田 真輔 氏

システム開発やITコンサルティングを経て、

外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、 メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。

現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、

日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。

岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)

野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。

その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。

BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。

WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。

2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。

【お申込み・詳細】

こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。

(2026/01/19更新)

【著者プロフィール】

日本で最も選ばれているビジネススクール、グロービス経営大学院(MBA)。

ヒト・モノ・カネをはじめ、テクノベートや経営・マネジメントなど、グロービスの現役・実務家教員がグロービス知見録に執筆したコンテンツを中心にお届けします。

Twitter:@GLOBIS_MBA

Photo by Hans-Peter Gauster