決算日だけ…?

無借金経営とは、一般的には、銀行などの金融機関からの借入れや、社債、コマーシャル・ペーパー(CP)などによる資金調達に一切頼らず、自己資金と内部留保で経営を行う手法、あるいはその状態を言います。

では、無借金経営の会社は自己資本100%となるのでしょうか?

無借金経営は、厳密に言うと常に借金に頼らずに経営をすることになりますが、会社の財政状態は、対外的には貸借対照表(B/S)を作成して初めて明らかになります。

つまり、決算書上は、決算日現在において借入金が無ければ無借金経営であるように見えます。

極端なケースですが、筆者が過去に会計監査で担当した会社に、1年の内相当期間借入れをしながら決算日の直前に返済することでB/S上無借金としていた例がありました。

損益計算書(P/L)では支払利息が発生しているのにB/Sには借入金が無いので、不思議に思ったものです。

もっとも、このような会社は資金的に余裕があるなど実質的に借入れの必要は無いのですが、金融機関との関係維持のために借入れをしている場合が多いと思われます。

なお、形式的には借入れをしているものの実質的に無借金と同じ状態である会社は、「実質無借金経営」と言われます。

メリットが多い「事業負債」

では、無借金経営は自己資本100%かというと、実はそうとは言えません。

自己資本100%はB/Sに負債が存在しないことを意味しますが(*)、負債には借入金、社債、CPなどの有利子負債(利息を伴う負債)だけでなく、事業負債も含まれます。

事業負債とは、会社の事業運営上で生じる負債であり、仕入債務(買掛金、支払手形等)、未払金、未払費用、賞与引当金などです。

皆さんの給与の一部(未払給与)は、会社にとっては負債となります。

無借金の会社であっても事業負債が全く無いことは稀でしょうから、自己資本100%の会社はほとんど存在しないと思われます。

事業負債は有利子負債と同様に負債に含まれますが、必ずしも少ない方が良いというわけではありません。

事業負債をうまく活用することで、会社の資金繰りを楽にすると同時に、有利子負債を圧縮することが可能になります。

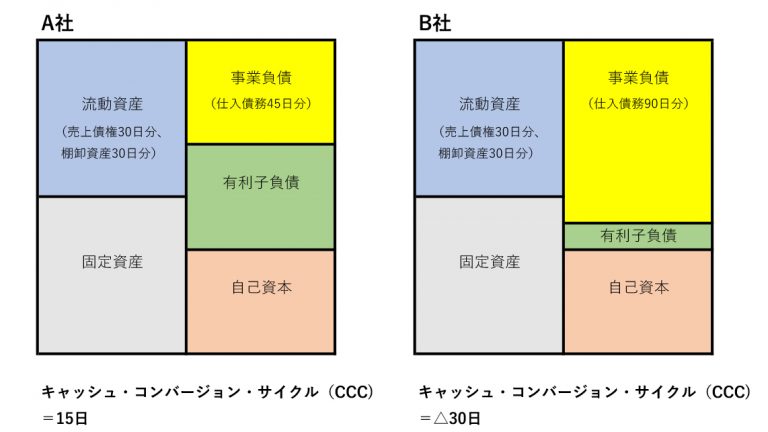

ここで、A社とB社を例に見てみましょう。

なお、単純化のために、流動資産は売上債権と棚卸資産のみ、流動負債(有利子負債を除く)は事業負債(仕入債務)のみと仮定して、運転資本を「流動資産―事業負債」とします。

A社とB社はビジネスの規模は同じですが、資金調達方法が異なります。

B社は、A社に比べて仕入の支払いを延ばすことで、運転資本を小さくして資金繰りを楽にしています。

また、事業負債には通常利息が生じません。

そこで、事業負債の活用により有利子負債を圧縮し、金利負担を軽減することができます。

また、借入金の信用限度額が設定されている場合には、借入枠に余裕が生まれます。

なお、仕入債務の支払いから売上債権が回収されるまでに要する日数を表す指標であるCCC(キャッシュ・コンバージョン・サイクル)は、A社15日に対してB社は△30日となっています。CCCは会社の資金効率を表す指標であり、CCCが短いほど会社の資金効率は良いとされます。

アップルやAmazonなどは、事業負債を活用することによりCCCをマイナスにして資金繰りを楽にしている会社の好例です。

なお、CCCの詳細については、「CCC(キャッシュ・コンバージョン・サイクル)と倒産リスクは反比例するの?」を参照ください。

(*)B/Sの資金調達手段を表す右側は、負債と純資産に区分されます。厳密には、純資産と自己資本とは異なりますが、単純化のためにここでは同義とします(詳細は、「純資産、株主資本、自己資本とは?違いって何?」を参照ください)。

グロービス経営大学院では、アカウンティングを理解したい方のために「アカウンティング基礎」から応用まで授業を行っています。

(執筆:溝口 聖規)

単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。

本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】

・開催日:2026年2月12日(木)

・時間:12:00〜13:00

・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)

・参加費:無料(定員150名)

製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。

本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}

・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者

・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者

・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方

・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者

【セミナーの内容】

・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)

・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)

・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換

・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有

【登壇者】

奥田 真輔 氏

システム開発やITコンサルティングを経て、

外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、 メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。

現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、

日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。

岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)

野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。

その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。

BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。

WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。

2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。

【お申込み・詳細】

こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。

(2026/01/19更新)

【著者プロフィール】

日本で最も選ばれているビジネススクール、グロービス経営大学院(MBA)。

ヒト・モノ・カネをはじめ、テクノベートや経営・マネジメントなど、グロービスの現役・実務家教員がグロービス知見録に執筆したコンテンツを中心にお届けします。

Twitter:@GLOBIS_MBA

Photo by Kelly Sikkema