ネット上で広く拡散され、真実だと信じられている嘘はとても多い。

例えば、「自動車事故では絶対に100:0はありえない」という”定説”も、おそらくその一つだろうか。

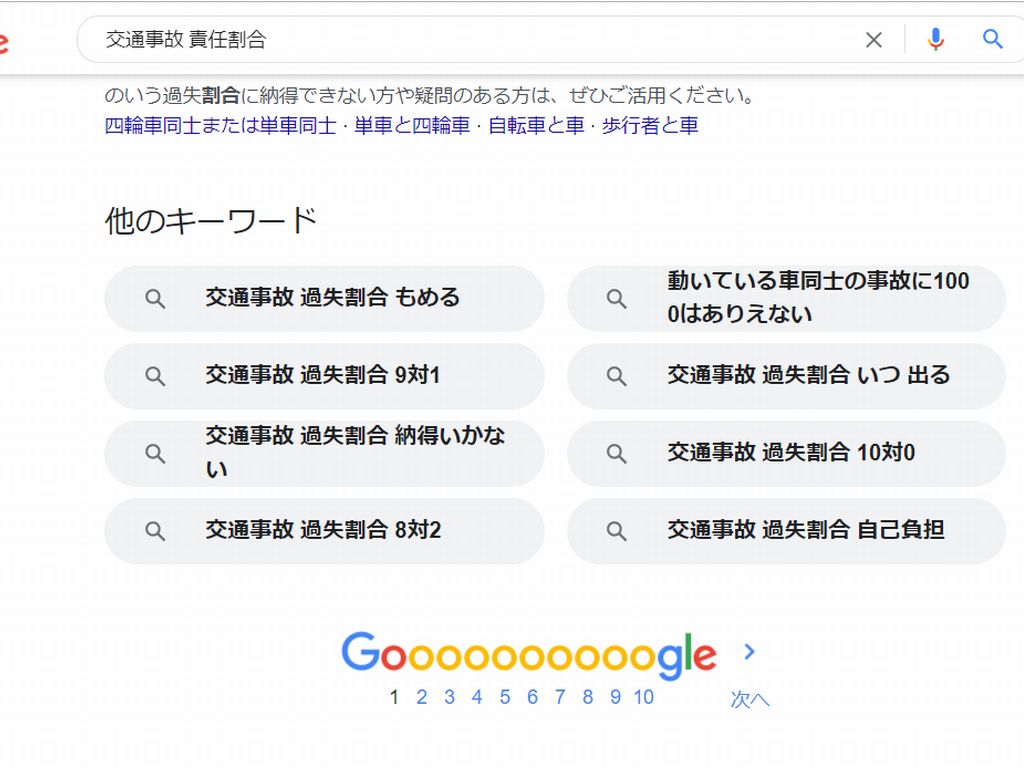

グーグルで「交通事故 責任割合」と検索すると、関連検索に

「動いている車同士の事故に100:0はありえない」

とサジェストされるのだから、そのように信じている人はよほど多いのだろう。

なぜこのような嘘が本当だと信じられているのかよくわかないが、これは真実ではない。

上記のサジェストをクリックしても多くの弁護士が否定する記事を書いているものに行き当たるが、そもそも私自身も2回事故を経験し、相手の過失割合100%で決着している。

1回目は国道を走行中、対向車がセンターラインを越え突っ込んできて、車の右前部が大破したケース。

2回目は信号待ちで停車中に後ろから突っ込まれ、車後部が大破したケースだ。

もっとも2回目は停止中なので、上記の定義にはあてはまらないのかも知れないが。

そんな話を知人にすると「それは弁護士を立てたからだろう。個人で保険会社と交渉しても絶対に100:0にはならない」と反論されたこともあるのだが、それも違う。

1回目の事故では弁護士を立てる前に、相手方保険会社から自主的に100:0の申し出があったほどだ。

何の落ち度も無いのですから当然ですと、やたら丁重すぎて拍子抜けをしたくらいである。

そんなわけで、「自動車事故で100:0はありえない」という”定説”は嘘ですよ、と言い切れるわけだ。

が、だからといって、実は「被害が0」だったわけでない。

いずれの事故でも私自身、大きな被害を受け、それを自分で賄って後始末せざるを得ない結果になってしまっている。

証明できなければ”正義”ではない

話は変わるが、私はかつて7,000万円余りを取り立てるための民事裁判を起こしたことがある。

地方のメーカーで経営再建に携わっていた時のことだが、元々の発端は、奇妙な営業権資産の存在をバランスシート上に見つけたことだった。

初期の評価額は1億円を超えるかなりの高額なものだったが、現在の評価額は7,000万円余り。

だが、それに見合う権利の存在が確認できない。

不思議に思い経理担当に聞けば、前の代表取締役が取引先に事実上、貸し付けたお金ではないかと言う。

そこで前の代表者に聞いてみると、言いにくそうに口を開いた。

「それは・・・一応は実体のある営業権資産です。ウチの商品をまとまった額、継続的に仕入れてもらうために、先方に渡したものです。」

「営業権として1億円もの金額を設定したのですか?」

「はい。しかし毎年、一定以上の仕入れをして貰うことでそれ以上の利益が出ますから、問題は無かったと認識しています。」

要するに、毎年2,000~3,000万円の利益を出してくれる大口の取引先があったので、今後も取り引きを継続して貰うために先方に渡した “袖の下”であったという主張だ。

そして上がった利益のうち毎年1,000万円ずつ、営業権資産として償却し、10年ほどで0になるという設計のようだった。

しかしその時はもはや、その会社からの利益はそこまでの金額を見込めるほどの取引規模ではなくなっていた。

元々の動機を理解できなくはないが、今は取り引きを解消してでも、帳簿上の残高である7000万円余りを返済してもらう方が、遥かに利益が大きい。

そのため交渉を始めようと、前代表に依頼し先方に連絡を取ってもらうことにする。

しかし返ってきた答えは、意外なものだった。

「1億円は全額もらったものであり、返済すべき性質のものではない」

当社の経営危機は既に業界に知れ渡っていたので、完全に足下を見られていたのだろう。

まもなく潰れるであろう会社だし、放っといても消えて無くなる。

そんな会社にエサを与えてどうするのかと、裁判を起こす体力もないだろうから無視しろと言わんばかりの対応であった。

当然のことながらそのような対応は見過ごせないので、弁護士に依頼し交渉を重ねる。

しかし相手は貰ったお金と言い張り、やむを得ず裁判に訴えざるを得なくなったということだ。

契約書上では前代表が言っているような内容になってはいたが、“途中解約”の際の取り扱いがないなど覚書レベルのものであり、決め手を欠いていた。

そのため争点整理の段階でも相手方は主張を変えず、双方の主張は完全に対立し続けた。

そして始まった裁判では、先方の取締役が裁判官からの質問に、証人として証言する。

「これは贈与されたお金ということですが、間違いありませんか?」

「はい、神に誓って言えます。もらったお金です。天地神明、死んだオヤジに誓っても間違いございません。」

「原告は営業権の対価であり、返還を受けるべき残高が残っていると主張していますが。それについてはいかがですか?」

「お金に困って嘘をついているんでしょう。当社は原告なんかと取引したくなかったのですが、多額の贈与をするというので嫌々取引を始めたんです。それを返せとは、失礼極まりない訴えです。」

概ねこのような主張を述べたが、いくらなんでも荒唐無稽に過ぎるだろう・・・。

2000~3000万円/年の利益しか上がらない取引先に対して、前払いで1億円をくれてやる会社があるものか。

しかも、いつ取り引きを解消しても返さなくても良い性質などと、そんなお金があるものかと。

そして当社も一通りの主張を返し、当然のように勝ちを確信していたが、その日のうちに裁判官から提示された和解案は意外なものだった。

「被告が原告に3,500万円を支払い、和解するという内容は受け入れ可能か検討して下さい。」

さらに追い打ちをかけたのは、弁護士からのアドバイスだった。

「いい和解案です。早々に受け取って終わらせましょう。」

「ちょっと待って下さい。今の会社の状況で、3,500万円分もの債権を放棄するようなことはできません。」

「元々の契約内容が、それだけザルだったということです。和解案を断って判決を待っても、内容が変わることは期待できませんよ。」

「しかし客観的に見て、こんなことが・・・」

「その客観的に見てというのは、桃野さんの主観に過ぎません。裁判においては、証拠を提示できない客観性はありません。」

「・・・」

「継続を希望されるならやりますが、1年2年と続ければ、うちの事務所への報酬が1,000万円、2,000万円とかさんでしまいます。それだけの上乗せは相当困難ですが、いいですか?」

「・・・わかりました。基本的に和解案を受け入れる方向で、交渉を終わらせて下さい。」

「それが賢明だと思います。お金なんてものは、また儲けたらいいんです。」

全く納得がいかなかったが、確かに弁護士のいう通りだ。

ここで和解するほうが完全に合理的であり、そうするのが賢い対応なのだろう。

最終的に弁護士が頑張り、和解条件はより良いものにはなったが、それにしたところで数千万円の損失である。

当たり前の話ではあるが、民事の争いに絶対の正義などというものはなく、それぞれの立場で考える「願望」があり、それを正義と呼んで戦わせるだけのことだ。

そんなことを改めて思い知り、世の中の非情さを肌感覚で勉強させてもらった、悔しくも貴重な記憶になってしまった。

それでも信じるメリットは大きい

話は冒頭の、100:0の交通事故に戻そう。

1回目の事故の際、右前方から突っ込まれた私の車は自走不能なほどに足回りが大破していたので、結局修理を諦めた。

そしてディーラーに引き取りを依頼したのだが、まだ購入して2年ほどの新車は足回りが大破した事故車としての評価しかされず、悲惨な下取り額になってしまった。

さらに保険会社から支払われるのは足回りの修理代見合いの金額だけであり、同じ車を新車で買うには、相当な追加費用を負担することになる。

結局のところ、100:0というのは免許証に傷がつかないというだけであり、それ以上に何の意味も無かったということだ。

事故車になった車の評価損、仕事の段取りが狂ったリスケジュール、警察署での面倒な手続き時間などは全て自腹であり、相当まとまった物心の損失を被る結果に終わっている。

2回目の事故ではさらにケガまで負ったので、それ以上にエライ目に遭ったが詳細は割愛する。

そういった意味では確かに、「自動車事故では絶対に100:0はありえない」。

裁判の和解の話も同じだが、仮に自社に本当に落ち度がなかったとしても、それは直ちに損害が無いことを意味するわけではない。

詐欺や泥棒は相手が120%悪いに決まっているが、犯人が逮捕されたとしても、失われた損害を100%回復できないことに似ている。

世の中には、赤信号でも突っ込んでくる車もあるし、最初から騙すつもりで近づいてくる悪意のある人間も存在する。

だから、基本的に人は疑ってかかるべきだろう。

まして、人に裏切られた時の代償が大きすぎる経営者やリーダーであれば、容易に人を信用すべきでないことだけは間違いない。

とはいいながら、やはり人を信じ、仕事を任せ、体を預けあえる関係を作り上げられた時は人生で何ものにも代えがたい喜びがあるのもまた事実だ。

だから私は、何度だまされ痛い目にあっても「騙されるまでは、相手を信じる」という生き方を、今のところ止められそうにない。

もしかしたら人の力量や懐の深さは、騙された回数に比例して大きくなるのかも知れないと、死なない程度に騙され続けよう。

そんなふうに思っている。

単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。

本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】

・開催日:2026年2月12日(木)

・時間:12:00〜13:00

・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)

・参加費:無料(定員150名)

製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。

本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}

・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者

・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者

・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方

・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者

【セミナーの内容】

・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)

・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)

・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換

・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有

【登壇者】

奥田 真輔 氏

システム開発やITコンサルティングを経て、

外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、 メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。

現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、

日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。

岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)

野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。

その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。

BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。

WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。

2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。

【お申込み・詳細】

こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。

(2026/01/19更新)

【プロフィール】

桃野泰徳

大学卒業後、大和證券に勤務。中堅メーカーなどでCFOを歴任し独立。

人生で、何年経っても恥ずかしい思い出というのは誰でもあるものだと思います。

私はもう30年近くも前、大学の授業で「松下村塾(まつしたむらじゅく)」と読んでしまい大爆笑された悪夢を今でも夢に見ます。

学生の皆さん、しっかり勉強して正しく覚えて下さい。

twitter@momono_tinect

fecebook桃野泰徳

Photo by:Mike Steele