「プリンターの設定、俺分からないからやっといて」

自分が会社勤めをしていた頃、ネットやPCに弱い先輩からたびたび言われた、そんな言葉。

上下関係が厳しい社風だったためノーという答えは許されず、心の中ではいつもこう思ってた。

「このオッサンは、中国の物乞いたちの爪の垢を煎じて飲むべきだ」

ハイテク国家中国では、今どきITを駆使できなければ生活上のあらゆるサービスが受けられず、それは物乞いもまた然り。

というか、キャッシュレスが進みすぎて誰も小銭なんて持っていないため、最低限スマホ決済くらい使えないと施しを受けられない。

ゆえに、中国の物乞いはハイテクと縁遠い存在かと思いきや、首からQRコードをぶら下げて「ウィチャットペイでもアリペイでも大丈夫だ!」くらいのことは言ってくる。

それにひきかえ、日本で正社員という恵まれた地位にあり、ヒマも存分に持て余しているあなたが努力をせず、部下に丸投げとは何事かと義憤にも似た怒りを感じていたのである。

会社に守られている前述の先輩に比べ、中国の物乞いにとってアテになるのは他人でも国でもない。

かの国でひとたび路上に放り出されたら、頼りになるのは自分だけだ。

そもそも中国人とは赤の他人にすんなり金を渡すほど、甘い人々では決してない。

ところが、「これは本当に気の毒だ」「こんな人いままで見たことない」といった風に、心に響く何かがあると話は全く違ってくる。

中国の物乞いたちはそれを分かっているからこそ、少しでも多くの施しを受けようとありとあらゆる手を尽くすし、なんならハイテクだって使いこなす。

時には自らが負うハンディキャップを最大限アピールしつつ、一芸まで披露して路上に糧を求めるのである。

そこにあるのは中国人の血脈に流れるたくましさと、弱者に容赦のない社会で生き抜く知恵。

北京や上海の街角で物乞いの人々を見るたびに、溢れんばかりの創意と気迫を感じつつも、彼らが抱える悲哀に思いを馳せざるを得ないのだ。

そういう自分とて中国に長く暮らし、日本から完全にドロップアウトした身である以上、路上に生きる人々の姿は決して他人事ではない。

明日は我が身ということを踏まえつつ、中国の物乞いたちの生き様から見えてくることを論じてみたい。

困窮していることを人々に伝える努力が求められる中国の物乞い

つい先日、天安門からほど近い北京の観光名所で物乞いに出会った。

10月末、朝晩は零下まで気温が下がるこの季節、街ゆく人々は早々とダウンを着込んでいる。

そんな折にふと見かけた初老の物乞いは上半身裸で路上に座り込み、滔々と漢詩をそらんじていた。

右手は肩から先がなく、首から下には尋常でない火傷の古傷。

完治して時間が経っているとはいえ、生きているのが不思議なほどの傷跡である。

だからといって皮膚感覚が失われているはずがない。

「ああ、これは行き交う人々に自らの境遇を知らしめるため、寒さに耐えて火傷跡をあらわにしているのだな」

そう分かった時、自分は思わず彼の目の前に置かれていたQRコードをスキャンしていた。

哀れみや同情というよりは、その鬼気迫る容貌にただ圧倒されたのだ。

同じような思いは、これまでの中国生活で幾度となく体験している。

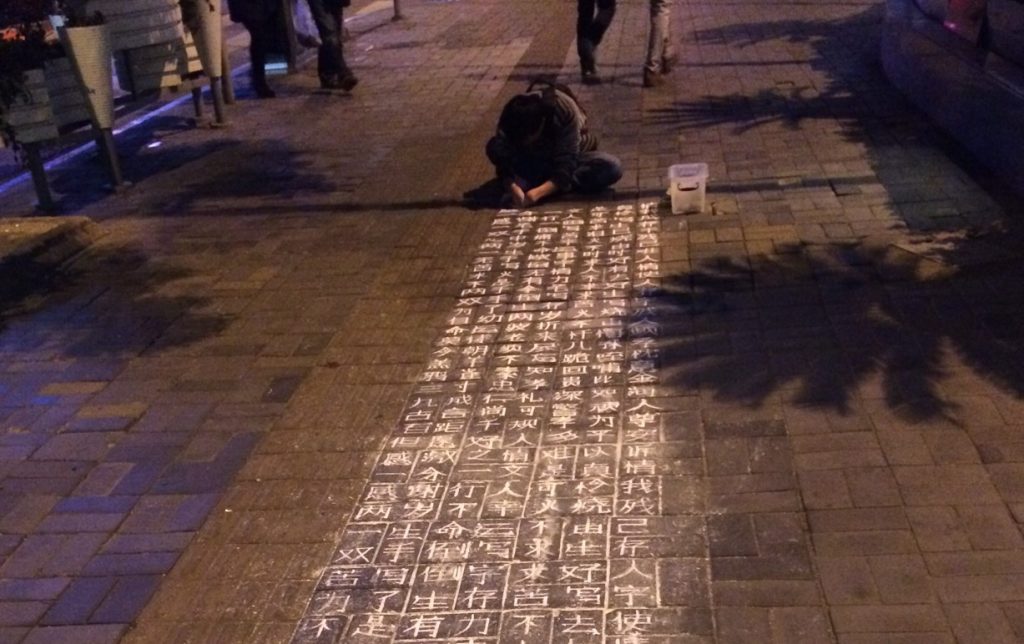

かなり前の話になるが、上海では両手を失った男性が高級住宅街の歩道に座り込み、手首にチョークを挟んで地面のタイルに自作の詩をつづっているのを目にしたことがある。

一字一字丁寧に書かれたその漢詩は、自らの不遇を嘆きつつも人々の善意を信じ、皆の幸せを願う美しい内容だった。

路面いっぱいに書かれたその詩を、さすがの地元上海人たちも誰ひとり踏もうとしない。

それどころか彼のそばに置かれていた空き缶には、100元札(中国の最高額紙幣)が何枚も入れられていた。

心打たれた自分にできることといえば他の人々と同様、その中に人民元をそっと置くことだけ。

でも正直言うと、頭の片隅で「普通に働くより余程お金になるのではあるまいか」と思ったことも事実である。

さて、こういうエピソードを語ったのは、中国の人々が博愛の心に満ちていると言いたいがためではない。

中国では地下鉄の駅そばなどに、事情があって今日家を追い出されたばかりといった風体の物乞いの方がいたりする。

絶望の面持ちでうずくまるその足元には、中国語で「誰か助けて」と書かれた紙とともに置かれている空き缶。

見るからに困っているのが感じられるが、このような人に差し伸べられる手は多くない、というか少ない。

無情な話だが、要は他者に基本無関心な中国人を振り向かせるためには、ただ路傍に座っているだけでは足りないということだ。

現地在住の友人に言わせれば、「物乞いといっても中にはマンションを持っている人もいる。本物じゃない人にお金を払う必要はない」。

自分としては物乞いに本物も偽物も関係なかろうと思うのだが、彼の言葉もまんざら嘘ではないからややこしい。

中国では長く住宅分配制度が取られていたため、「家はあるが収入はほとんどない。でも住み慣れた家は離れたくない」というお年寄りは少なからずいる。

また、物乞いは中国語で「乞丐」(チーガイ)というのだが、その取りまとめ役または組織を「丐帮」(ガイバン)と呼ぶ。

スマホすら持っていない物乞いの方がQRコードを首からぶら下げているのは、裏で差配する親方がいる証。

当然こういう人はピンハネした分が自分の食い扶持であり、家くらい持っていても不思議ではない。

いずれにせよ、中国の物乞いたちは「実は偽物かもしれない」などという目で見てくる人々を、いや本当に困っていますと説き伏せる必要がある。

そのような厳しい現実を乗り越えるため、言葉は悪いかもしれないがさまざまな工夫が生まれ、それは時として革新的であったりするのだ。

中国の路上から物乞いが消える日が来るかもしれない

決して茶化して言っているのではなく、中国で生まれている新たな形の物乞いは、もはや一種のイノベーション。

そのことを強く再確認したのは、中国北部の某都市でSNSを活用する物乞い集団を見た時だ。

彼らは「盲人歌手軍」というパネルを掲げ、その名の通り目の不自由な人々がチームを組んで熱のこもった歌を披露していた。

司会役のおばさんはマイク片手に絶叫し、白内障などで失明したお年寄りたちへの支援を訴える。

「この人は本当に見えないんです」

そう言いつつ指でおじいさんの目を開き、どうだ本物だろうとばかりに周囲の人だかりに向けて窮状をアピールするおばさん。

日本なら、いや中国以外では間違いなく問題行為だが、2重3重にも集まった人の輪の中からそういう声は挙がらない。

それだけでも自分にとっては衝撃だったが、やがてこのグループがスマホアプリを使ってライブ中継をしていることに気づき、二度驚いた。

彼らは動画配信プラットフォームを通じ、まさしく中国全土から投げ銭を集めていたのである。

もはや路上でひとりひとりに頭を下げる時代じゃない、われわれは14億の人民に向けて窮状を訴えるーー。

もちろんそんなことを彼らは言ったりしないが、そう考えているとしか思えないほどの「新しさ」であり、先駆的試みであるのは間違いなかった。

また、他国の者が見れば異常なものとして映るだろうが、何がどうあれ困っている人たちの現金収入になるのなら、この「生き抜く知恵」は批判されるべきではないとも感じた。

しかし、このような風景がいつまで中国で見られるかというと、自分はそう長くないのではと感じている。

中国は今、国を挙げて貧困撲滅と富の再分配に突き進んでいる。

日本の一部メディアはそれをしばしば批判的に取り上げ、形だけの施策である、または中国はこれから貧しくなるなどと言ったりする。

富の再分配はこれからの話なのでひとまず置いて、貧困撲滅という面で見ると、中国政府の取り組みはなかなかどうして本気である。

国に指定された貧困村を訪れると、各家庭に「何月何日、この世帯は貧困脱却しました!」といった証明書が貼られている。

それは逆に言えば、以前は国が認める貧困世帯だったということであり、日本のご家庭なら速攻はがして捨てるたぐいのものだが、こちらの人はあまり気にする様子がない。

何しろ貧困脱却とは国の最高指導者が直々に下した指令。

その地域を管轄する党幹部からしてみれば、無理でしたという報告は許されない。

そのため、ありとあらゆる手を使って貧しい村に産業を興したり、補助金を交付したりしてとにかく基準以上の収入と暮らしを保証する。

このようなことがここ数年、中国全土の貧しい地域で行われた結果、「かつてに比べれば」「先のことは分からない」という前提付きだが、貧困村は確実に減った。

問題は政府がすでに貧困脱却の成功を高らかに宣言していることで、そこに中国の物乞いたちの悲哀がある。

そもそも地上から完全に貧困をなくすというのは並大抵のことではなく、貧しい人を減らしただけでも充分誇れることに違いはない。

ところが「撲滅しました」と言い切ってしまっている以上、物乞いたちは政治的に「いるはずのない存在」となりはしないか。

ゆえに大規模な取り締まりにより、街で彼らを見かけなくなる時がやがて来てもおかしくはない。

その時、彼らは生きる術を失うのか、それとも新たな発想を生み出すことで乗り切るのかーー。

中国で暮らし、この国にそれなりの愛着を持つ者としては、後者であることを祈るのみである。

単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。

本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】

・開催日:2026年2月12日(木)

・時間:12:00〜13:00

・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)

・参加費:無料(定員150名)

製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。

本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}

・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者

・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者

・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方

・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者

【セミナーの内容】

・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)

・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)

・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換

・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有

【登壇者】

奥田 真輔 氏

システム開発やITコンサルティングを経て、

外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、 メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。

現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、

日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。

岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)

野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。

その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。

BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。

WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。

2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。

【お申込み・詳細】

こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。

(2026/01/19更新)

【プロフィール】

御堂筋あかり

スポーツ新聞記者、月刊誌編集長を経て現在は中国にて編集・ライターおよび翻訳業を営む。趣味は中国の戦跡巡り。

Photo:AndEggs