真心ブラザーズの夏の名曲「エンドレスサマーヌード」には夏が存在しない。

「この曲ってさ、夏の曲に見せかけて夏の曲じゃないんだよね」

カーラジオから「エンドレスサマーヌード」が流れていた。

それを聞いた彼女はふと、何かを思い出すようにしてその言葉を口にした。

螺旋のようにどこまでも続くワインディングロード、道路に覆いかぶさる樹木は少しだけ色づいていて、その合間からは強烈な日差しが降り注いでいた。

樹木が落とし込む影と日光のストライプ、その明暗の中を走る車の助手席で彼女は眩しそうに表情を曇らせながら言葉を発した。

「え? なに言ってんの? 夏の曲でしょ。曲名にサマーってついているし、完全に夏でしょ」

いまこうして振り返ってみると、僕の返しはまあまあウザったい。

それでもそう言った僕の気持ちもわかる。

「エンドレスサマーヌード」に夏が存在しないなんて突拍子もないことだからだ。

エンドレスサマーヌードとは1997年に発表された真心ブラザーズの楽曲だ。

正式には「ENDLESS SUMMER NUDE」と表記される。

これはその2年前の1995年に発表された同アーティストの「サマーヌード」のセルフカバーである。

現在まで多くのアーティストによってカバーされており、2013年には同曲をイメージした月9ドラマ「SUMMER NUDE」が製作され、主演の山下智久が歌うカバー曲が主題歌として使われている。

それほどまでに誰かの心に残る名曲といえよう。

「誰がどう見ても夏の曲でしょ。いや、“見る”はおかしいか。誰がどう聴いても夏の曲でしょ、ハハハハ」

付け加えた僕のセリフがさらに輪をかけてウザい。

ジョークを笑い飛ばすような軽快なセリフとは逆に緊張感を増して少し強くハンドルを握り、そう答えた。

山道のカーブがきつくなってきたのだ。汗がにじむ感覚を掌に感じる。

山間を走る国道はまるで何かを遮るかのようにワインディングを増していた。

どんどんと山深くなっていき、民家の数も減り、カーラジオから流れる「エンドレスサマーヌード」も息切れのように途切れ途切れになりつつあった。

「夏がないからこそ夏なんだよ、この曲の本質はそこだよ」

彼女が呟いたその言葉は、なにか含みがあるように思えた。

こちらが感じ取る以上に深刻なトーンに思えた。

ただ、車内の雰囲気をそこまで深く重いものにしたくないと思ったのか、僕は意識的にこれ以上の展開を避けた。

「まあまあ、まだ橋まで遠いからさ」

軽快に話題の軌道修正を図る。

僕たちはある目的のために車を走らせていた。

「橋」を見るためだ。山深い国道を抜けて僕の故郷まで橋を見に行く。

故郷までは遠い。おそらくあと2時間以上はかかるだろう。

途中で昼食を食べることを考えれば3時間くらいは必要かもしれない。

そもそも、橋を見たいと言ったのは彼女だった。

僕の通っていた大学は少し変わった造りをしていて、キャンパス内を横切るように大きな一般道路が走っていた。

これがなかなか近道になるからと、地域の人たちも盛んに通行していた。

確か「サービス幹線道路」とかいう名称がついていたと思うので、その名前の通り、大学側が地域の人にサービスとして道路を提供していたのだと思う。

ある時、そのサービスが終わった。

あまり前触れなく、唐突に終わった。

何かが立ち行かなくなったのだろうかと思うほどに唐突に終わったのだ。

大学側はサービス道路を廃止にし、すべての入り口に専用のパスによって入場を制限するゲートを設け、一般人の入場を強固に拒み始めた。

地域住人なぞ絶対に通さない、そんな確固たる意志を感じるゲートだった。

サービス幹線道路が終わる日、僕たちは新たに設置されたゲートを眺めていた。

一部にはビニール袋が被せられ、稼働の瞬間を今や遅しと待っている状態だ。

そのゲートのギミックは幼き日に見たある光景に似ていた。

「なんかね、僕の故郷には船が通るときにバーンと跳ね上がる橋があったんだよ。橋が跳ね上がるぞってなると普段は稼働していない橋の上の信号が一斉に赤に点灯してね、車を堰き止めるためにああやってゲートが動いてさ、それからゆっくりゆっくり、直角になるまで橋が上がるんだ。そして目の前にはアスファルトの壁ができる。けっこう迫力あるんだよ」

僕がそう説明すると彼女は目を輝かせた。

「うそ、跳ねる橋があるの!? 見てみたい!」

そこまでの食いつきを予想していなかったので焦った。

「いや、見てみたいっていっても遠いよ。俺の地元だし。車で3時間くらいかかるよ」

「見てみたい!」

もはやダボハゼみたいな食いつきだ。なんだか怖さすら感じる迫力があった。なにが彼女をそこまで駆り立てるのか。

「じゃ、じゃあ、今度の土曜日にでも」

「やった!」

そんなやり取りがあった。

これはけっこう大変なことじゃないか。そう思った。

同じ講義があれば一緒に受けて、学生食堂で会えば並んで食べる。

レポートを写させてあげることもあれば写させてもらうこともある。

まあ、その程度の間柄だ。大学以外で彼女に会うことはなかった。

僕は彼女のことが気になっていた。

できれば大学以外でも遊んだり食事に行ったり、そういったことを望み、そのタイミングを見計らっていた。

意識しなければ自然と誘ったりできるかもしれないが、意識してしまうとなかなかにそのタイミングは難しい。

それがどうだ。突如として、大学以外で会うどころか、僕の地元までドライビングだ。

下手したら僕の実家にご挨拶みたいな流れになるかもしれないし、母親なんかが「あら、彼女?」「おいやめろよ、ちげーよ」「ごめんね、うちのおふくろ、はやとちりで」「ふーん、わたしは彼女のつもりだったけどナ」「え!?」みたいなことがありえるかもしれない。

そうでなくとも、片道で3時間以上、往復では6時間以上の計算だ。

その間、ずっと車を運転しているわけだ。

僕の故郷にどれだけ滞在するのか定かではないけど、休憩とかも挟むと思う。

そうなるとかなり高い確率でその日のうちに帰ることができなくなる。

どっかで休憩していくか、もしくは宿泊していくか。

うわー、山の奥にお城みたいなホテルあるよ、泊まっていこうかナ、こんな展開もありえるかもしれない。

とにかく心が躍ってどうしようもなかった。

そんな事情があり僕らは僕の地元を目指していた。

驚くくらいに晴天で、木々の隙間から見える空は抜けるように青かった。

「でもさあ、なんであんな橋がみたいの? ただ橋が開閉するだけだよ?」

ハンドルを握りながら真っすぐと前を見てそう問いかける。その問いに答えは返ってこなかった。

「あ、もうぜんぜんラジオ聴けないね」

彼女は意識的に答えを避けたように思えた。

電波など微塵も届かない問答無用の山奥へと到達し、すっかり黙りこくってしまったカーラジオは注意しないと聞き逃してしまいそうな小さなノイズ音を微かに奏でていた。

反面、険しい山道を登っていく車のエンジンは大きな唸りをあげていた。

しばらく沈黙が続いた。微かなノイズとエンジン音、どこかの集落で流しているであろうサイレンが遠くに聞こえた。

もしかして、彼女は別に跳ね橋なんて見たくはないのでは?

ふと、そう感じた。

話題の逸らし方からみて、理由を質問して欲しくない感じだった。

それはもしかしたらあまり好きではないからじゃないだろうか。

それなのになぜ彼女は「橋を見たい」と言ったのか。

それはもう、橋にかこつけて僕とドライブをしたかった。橋にかこつけて僕の故郷に行ってみたかった、そういうことではないだろうか。

こりゃ、本当に帰れなくなってしまってお城みたいなところに泊まる可能性あるぞ。

心の準備をしておかなければならない。この時の僕は明らかに何かを企んでいる顔をしていた。

ザザザッ!

激しいワインディングロードを抜け、真っすぐな国道が続くようになってきた。

それにともなってポツポツと民家が見え始めてきた。

ちょうど中間地点となる都市が近づいてきたようだ。

同時に、ラジオの電波も拾うようになったのか、雑音が大きくなってきた。

待ってましたとばかりにシークボタンを押してチューニングを合わせた。

「さあて、次にでてくる料理は何だと思いますか?」

ラジオからはグルメ情報番組が流れていた。

街に繰り出したレポーターが飲食店で名物を食べ、その様子をレポートする番組だ。

ちょくちょく謎のクイズが出題される。そんなもの正解するほうが難しい、というレベルの理不尽なクイズだ。

「カモ南蛮」

「カモ南蛮」

なぜか、僕たち二人はこのレポーターの謎クイズを次々と正解していく。

「ネギ」

「ネギ」

とにかく百発百中で正解していく。

「疲労骨折」

「疲労骨折」

最後の問題などは、取材店の店主を昨年に襲った悲劇とは? という正解するほうが無理があると言わんばかりの難題だけど、僕らはこれにも難なく正解した。

「やっぱりそうだよね」

彼女は笑った。ソバの打ちすぎで疲労骨折したと笑う店主の声を聴き確信を得たのだ。

「これ、さっき聴いたよね」

僕らはこれとまったく同じ番組をラジオ電波が途切れる前に聴いていたのだ。

実は地方のラジオ局では往々にしてこれが起こる。

地方のラジオ局においては、その局で独自に作る番組と東京の局が作った番組をそのまま流すパターンが混在する。

特に休日などは東京の番組をそのまま流すことが多い。

ただし、その東京の番組を生放送で東京と同時に流すパターンもあれば、日数を置いて流すパターンもある。

おまけに同じ日に流したとしても局ごとに番組編成の都合があるので1時間くらいズレることもある。

僕たちのように、県境をまたいで移動することでラジオ局も移動し、さらに偶然にも東京の番組を1時間のずれで流した場合、このように同じ番組を連続で聴くことになってしまうのだ。

「ということは、このあとにエンドレスサマーヌードが流れるね」

「だね。本当に夏がないのかよく聴いてみようよ」

偶然にも同じ番組が流れたことにより、このあとは疲労骨折した店主からのリクエストで真心ブラザーズのエンドレスサマーヌードが再び流れることが確定した。

エンドレスサマーには夏がない、そういう彼女の主張を確かめるため、僕たちは注意深く聴くことにした。

「さあ、店主の〇〇さん、夏の青春の一曲、疲労骨折に届け、真心ブラザーズのエンドレスサマーヌード」

レポートのよくわからない煽りとともに曲の前奏が始まった。

なんだよ、疲労骨折に届けって、と思いつつも、耳を澄ませて曲を聴く。

少しエキセントリックな効果音を伴い、軽快なリズムと共に前奏が始まった。

どこか情熱的で、どこか爽やか、そんな夏らしさを感じるメロディーだ。

前奏が終わり、歌詞が流れ始める。僕らはジッと聞き耳をたてた。

何か企んでる顔

最後の花火が消えた瞬間

「ほら! 出だしから“花火”っていってる! 完全に夏!」

いきなりじゃないかと言わんばかりの勢いで叫んだ。それを受けて彼女がすぐさまに反論した。

「よく聞いて。“最後の花火が消えた瞬間”だよ、花火は消えた。これは夏の終わりを示唆しているの。だから夏じゃないの。それに夏じゃなくたって花火はするでしょ?」

彼女は自信満々に言った。そういうものなのか。そう思い始めるとそういうものかもしれない。

浜には二人だけだからって

波打ち際に走る Tシャツのままで泳ぎだす

軽快なリズムに乗せて歌詞が続く。

「海に入って泳いどる。これは夏じゃないとできない芸当」

この指摘にも、あらかじめ反論を準備していたかのような周到さで答えが返ってきた。

「Tシャツのままで泳ぎだすということはやや肌寒いということ。これはやはり夏は終わっている。さらに歌詞の状況的にけっこう若者が集まる浜辺っぽい雰囲気なのに、そもそも浜に二人という状況がおかしい。夏真っ盛りならあちこちにカップルやヤンキーがいるはず。やはりこれは夏が終わったあと」

「そ、そうかな」

あまりの勢いに、裁判にかけられる被告のような気分になってきた。

彼女の主張はなかなかに説得力があるもので、そうやって考えてみると本当にそうなんじゃないかと思えてくるのだ。

神様にもばれないよ 地球の裏側で

彼女は僕の言葉を待たずに持論を展開しはじめた。

「当然のことながら地球の裏側ってのは南半球のことだから季節は逆という示唆。夏のことと思わせてそうではないよということだよ」

本当にそうなのかもしれない。これは、夏の曲じゃないのかもしれない。

そんな僕らを見越したのか、カーラジオはついにサビの部分を奏で始めた。

僕らいま

はしゃぎすぎている

夏の子供さ

夏の砂浜で子供のようにはしゃぐ二人、そんな情景が浮かぶ素晴らしいサビだ。

メロディラインの勢いも相まって曲は最高潮の盛り上がりを見せる。

完全にこの名曲を名曲たらしめているパートだ。

「これはもう決定的だ。夏っていっている。夜の波打ち際で子供のようにはしゃぐ二人、昼の熱気が少しだけ残っている。そんな情景が目に浮かぶ。これはもう真夏の出来事だ」

サビで「夏」といっているんだ。これはもう夏としか考えられない。そうとしか解釈できない。

僕の言葉はもはや断定に近かった。

「そういう解釈もありだと思うけど、私の解釈は違う」

彼女は決して強い口調ではなく、どちらかといえば柔らかく優しい口調でそう言い放った。

そもそも「夏の子供」とは夏という季節の中で子供のようにはしゃぐ人間、という意味合いとは別に「夏が産み落とした関係」という意味もありえるのではないか。彼女はそう言いたいのだ。

花火や祭り、バーベキュー、海水浴、夏のイベントをきっかけに知り合った二人のことを夏によって産み出されたという意味で「夏の子供」と表現しているのだ。

そうなると、夏に出会った二人がこの夜の砂浜での出来事まで親密になるのにはそこそこに時間がかかる。

当然、夏はもう終わっていると解釈されるのだ。

なんだか本当にそうなんじゃないかという気持ちになってきた。

もう彼女の持論に釘付けだ。もっと聞いていたいところだけど、残念ながらカーラジオからの「エンドレスサマーヌード」自体が1回目のサビを流し終えると同時に徐々に音量を下げ、フェードアウトしてそのままCMに入ってしまった。

ラジオではフルで曲を流してくれることのほうが稀なのだ。

「あ、終わっちゃったね」

ワインディングロードが終わり、地平線まで続いているような真っすぐな道路が出現したのを確認し、彼女の横顔を見る。

彼女はなんだか遠い目をしていた。

小さな都市を抜け、また山間の景色が戻ってきた。

その間もカーラジオは何らかの曲を流したりノイズを流したりしていた。

それと同じように、僕らは時折に会話しながら、それでも無言でいる時間が長かった。

少し長めの無言の時間。カーラジオもピクリともしない。僕は運転しながら考え事をしていた。

どうして彼女はこんな話をしたのだろう。先ほどのエンドレスサマーヌードの件だ。

身も蓋もない言い方になってしまうけれども、そもそもエンドレスサマーヌードに夏があろうがなかろうがそうたいした問題ではない。

どっちでもいいのだ。なのになぜ彼女はその主張を披露したのか。単に知識を自慢したかったのか。

物憂げな彼女の表情を見ていたら何かを思い出しているようにも感じられた。

ただ、その時はそれが何なのか分からなかった。

ただ、やはり夏があろうがなかろうが、そんなことはどうでもいいんじゃないだろうかその思いだけが強くなっていった。

国道と並行して走る大きな川は、大きな岩が目立つ急激な流れから、ゆったりとしたものへと変化していった。

川の水面の向こうに小さく煙突が見えた。

「もうすぐで到着するよ」

その煙突は山間の道が終わり、これから都市部の景色へと移っていく合図のようなものだった。

そうなると地元の町が近い。彼女が熱望した橋がもうすぐ見えてくる。

見慣れた故郷の町、それを知らせる煙突を彼女と一緒に眺めているのはなんだか変な気分だった。

目的の跳ね橋はいつの間にかすっかり古びたものになっていた。

ところどころに錆が目立ち、塗装が剥げている。

アスファルトだって補修の跡だらけでミルフィーユみたいになっていた。

「ここからならよく見えると思うよ」

彼女は橋が跳ねるところ、つまり橋桁が上がるところが見たいのだ。

少し離れた場所に車を停め、橋全体が見える場所に腰を下ろした。

「たぶんすぐ上がると思うよ」

僕が子供のころは、それこそ30分に1回は上がっていたと思う。

けっこう頻繁に引っかかって。そのたびに両親が「またか」と愚痴っていた。

「すぐだから」

僕の言葉が聞こえているのか聞こえていないのか、彼女はただ真っすぐに橋を見つめていた。

結果として、橋は上がらなかった。

2時間くらいは待っていたと思う。今か今かと待ち構えていたけどビクともしなかった。

上がる気配すらなかった。

そもそも、大きな船を通すために橋が上がるのだけど、その船が通らなかった。

もしかしたら、しょっちゅう上がっていたなんて記憶は勘違いだったかもしれない。

もしかしたら、もう以前ほど船が通らなくなってしまったのかもしれない。

とにかく、橋はビクともしなかった。

橋を見つめる彼女の表情は真剣そのものだった。

そこには、上がるところがみたいという単純な好奇心とは別の確たる何かがあるように思えた。

「ごめんね」

そう告げる。それは諦めるという意思表示だった。

もう時間切れだ。これ以上に待っても橋は開きそうにない。

3時間かけてやってきて2時間待つ、そしてこれから3時間かけて帰る。

それだけの行程を経ても目的の光景を見ることができなかった。

それについて謝るしかなかった。

「ううん、かえろっか」

申し訳なさそうにする僕とは逆に、彼女はすっきりとした笑顔を見せた。

それには何か深い理由があるように思えた。

すっかり日の落ちたワインディングロードを走る。

特にこれといったイベントもなく、ただただ来た時と逆方向に車を走らせ、大学のあるあの町へと車を走らせる。

この調子ならやや遅い時間にはなるものの、常識的な時間に到着できそうだ。泊りはない。

車内の僕たちはほとんど会話を交わしていなかった。

それは、橋が上がらなかったことに対する落胆、それ以上の何かがあった。

「結局さ、どっちでもよかったんだよね」

山間の集落の明かりが遠くに見えていた。山の向こうに鎮座するおそらく満月であろうその明かりが稜線を際立たせていて、それが深い藍色となった山の闇を強調するようでもあった。

そんな寂しさすら感じる風景を眺めながら、彼女がポツリと漏らした。

「結局さ、橋が上がっても上がらなくてもどっちでもよかったんだよね」

「え、どういうこと?」

僕の言葉を受けて、彼女は淡々と説明を始めた。

彼女は同じサークルの先輩に恋をしていた。

その先輩はサークル内でも美人と評判のマドンナ的な先輩と付き合っていて、誰もが認める公認のカップルみたいになっていた。

彼女は自分の気持ち押し殺さなければならないと強く思う反面、憧れの先輩への思いを「先輩が好きなもの」を追い求めることで満足させるようになった。

真心ブラザーズも先輩がいつも聴いているアーティストだった。

跳ね橋も、大学で橋やトンネルの勉強をしている先輩の研究対象だった。

だから彼女は興味を持ったのだ。だから見てみたいと言ったのだ。すべてはそこに先輩の残像があった。

「ごめんね」

彼女はそう言って笑った。

その「ごめんね」は橋の横で僕が発した「ごめんね」と違い、いろいろな意味を含んでいるのだろうと思った。

「見れば何か変わるかなって思ったけど、ずっと待っている間、上がったとしても何も変わらないなって思った。だからどっちでもよかった。ごめんね。そんなことのためにいっぱい運転させて」

彼女を思い、橋よ上がれと願っているとき、彼女は別の人を思い出していた。

でも、それはなんだかそこまで嫌な気はしなかった。なんとなくそんな感じがしていたからだ。

「まあ、そういうもんじゃない?」

決してそういうものじゃないと思う。

これはどう答えていいかわからずに困ったときに僕が良く使う言葉だ。

往々にしてそういうものではないパターンが多い。

「それにね、やっぱりエンドレスサマーヌードは夏の曲だと思う」

彼女は行きの行程で熱く語った発言をいとも簡単に翻した。

真心ブラザーズの「エンドレスサマーヌード」は先輩の得意なナンバーであり、サークルでカラオケなどに行くと先輩が熱唱し、先輩の彼女もうっとりと聞く、そんな定番だったらしい。

それはまるで夏の素敵な恋をいままさに現在進行形で切り取ったかのようで、いつも彼女の心を締め付けていた。

「イジワルで夏じゃないって言っちゃった。でも、エンドレスサマーヌードは夏だよ」

あの曲が夏であることを否定するのは彼女なりに何かがあったのだろう。

先輩とその彼女の仲を否定する意味もあったのかもしれない。

けれども、それはただのイジワルだったのかもしれないと言うのだ。

「イジワルだよね、わたし」

僕は彼女の「夏じゃない」という理論はとても説得力があるものだと思っていた。

だからイジワルだなんてとんでもない、それはけっこう理論的だし面白いよ、と言いたかったのだけど、気の利いた言葉をかけることができなかった。

「まあ、そういうもんじゃない?」

なにがそういうものなのかまったくもって理解できない僕のセリフを車内に残し、公園で彼女を降ろした。

それから僕らは、大学ですれ違っても会釈をする程度、あまり会話をしなくなった。

なんとなく話しかけづらい雰囲気をお互いに持っていたのだと思う。

「まあ、そういうもんじゃない?」

僕は彼女の姿を見るたびにそう呟いていた。

いまでもふいに真心ブラザーズの「サマーヌード」を聴くと彼女のことを思い出す。

もうこれは僕には夏の歌には聴こえない。

あの日、僕は何も言葉をかけられなかった。

それはイジワルじゃないよ、エンドレスサマーヌードに夏は存在しない、そういってあげられなかったことを悔いているのだ。

2021年の夏の終わり。僕はまたこの曲を聴いた。

あの日のように、たまたまカーラジオから流れてきた。

あの日を思い出し、そして強烈に考えたのだ。

「彼女はイジワルなんかじゃない」

あれは先輩カップルに嫉妬した彼女の妄言だったわけじゃない。

この曲に夏が存在しないことを証明すれば、あの日の彼女がイジワルでなかったことを証明できる、そう思ったのだ。

あの日の僕は無力だった。けれども今の僕ならそれなりに検証できる。

あの日よりもインターネット網も発達している。情報へのアクセスが簡単になっている。

いけるかもしれない。

すぐにエンドレスサマーヌードの歌詞を検索し、検証を始めた。それは遠きあの日の彼女の名誉を守る戦いだった。

曲を聴き、歌詞を眺める。なんどもそれを繰り返した。

序盤からサビにかけての歌詞の検証は彼女の言葉どおりだ。

問題はそこから続く歌詞だ。

響くサラウンドの波 時が溶けていく真夏の夜

夜風は冬からの贈り物

ここでも「真夏の夜」という完全に夏を示唆する歌詞が登場する。

けれども、やはりこの歌の特徴として、夏を表現する単語にはそれを打ち消す表現がついてくる。

「時が溶けていく真夏の夜」これは真夏の夜という時が溶けていく、つまりもう夏は終わったという表現かもしれないのだ。

やはり夏じゃない可能性がある。

それに、そのあとに続く「夜風は冬からの贈り物」これは冬を感じるくらい肌寒いことを示しており、やはり完全に夏が終わっていることになる。

夏真っ盛りであれば夜風は生暖かい、冬からの贈り物とは表現されない。

そして次の歌詞が決定的だ。

止まらない冗談を諭すよに ついてくるお月様

冗談を言いながらゲラゲラ笑って砂浜を移動してもお月様はついてくる。

これはお月様が遠くに見えているから起こる現象、いわゆる錯覚だ。

これは夜が深まり、月の南中高度が高くなった時に起こりやすい。

これだけでは季節が夏ではない、と断じることはできないが、前段の歌詞と組み合わせると一気に意味深いものになる。

これを紐解くには序盤の歌詞から考える必要がある。

5秒に一度だけ照らす灯台の

ピンスポットライト

なんてことはない、灯台の光が二人っきりの海を照らしていたという歌詞だが、この歌詞には多くのヒントが含まれている。

まず、灯台の光には色々な種類があるという点だ。

灯台の光は街の明かりや船の明かりと区別できるよう、その色や光り方を変化させている。これを「灯質」という。

その灯質だが、光の色から見ると「白」「赤」「緑」が存在し、ごく稀に「黄」が存在する。

この歌詞の「ピンスポットライト」という表現からわかるように、ここでの灯台は白色の光、「白閃光」のものと予想できる。

次に重要なのが光り方だ。灯台の光り方は実に種類が多い。

ずっと光り続けているものを「不動光」という。

一定周期をおいて一瞬だけ光るものを「単閃光」という。

「5秒に一度だけ照らす灯台の」という歌詞からわかるように、この灯台は5秒ごとに白色に光る「単閃白光」の灯台と考えられる。

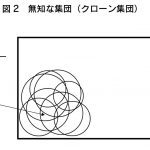

では、単閃白光の灯台はどれくらい存在するだろうか。

おそらく歌全体から感じる雰囲気から関東地方の砂浜が舞台な感じがするので、関東地方から静岡地方あたりまでの灯台についてその光り方を調べてみた。

5秒に一度だけ照らす灯台の

ピンスポットライト

この歌詞から、5秒ごとに閃光が走る単閃白光の灯台であることはすでに述べた。

ただし、歌の中の男女はストップウォッチで正確に測定しているわけではなさそうなので、その時間を4秒から6秒とし、調査した。

すると5つの灯台がリストアップされた。

鹿嶋灯台(茨城県) 単閃白光 5秒に1度

間口港灯台(神奈川県三浦市) 単閃白光 4秒に1度

二見港丸山灯台(東京都小笠原村) 単閃白光 4秒に1度

安房埼灯台(神奈川県三浦市) 単閃白光 4秒に1度

爪木埼灯台(静岡県下田市) 単閃白光 4秒に1度

ここでまず、二見港丸山灯台については所在地が小笠原村となっているので除外して良いだろう。

これは離島の灯台だ。歌詞からは離島の雰囲気は微塵も感じられないのでここは除外してもいい。

残る候補は4つ。それぞれ、地図で所在地を確認する。

なぜなら、歌詞から考えるに砂浜から灯台を見ているので、灯台の近くに砂浜が存在する必要があるからだ。

茨城県の鹿嶋灯台、神奈川県三浦市の安房埼灯台、静岡県下田市の爪木埼灯台は岩場に存在する灯台で、周囲を調べてみたけれど、とても「灯台が見える」といった距離感の砂浜が存在していなかった。

唯一、神奈川県三浦市にある間口港灯台だけが現実的な距離の場所に大浦海水浴場が存在する。

しかしながらその位置関係が問題だ。

まず砂浜の向きが悪い。灯台方面に向いていない。

おまけに地図で見る限り灯台との間にそこそこに高い山が存在する。

これでは灯台の光は砂浜に届かない。

リストアップした灯台は全滅であった。

どうしたものか、調査対象の灯台を全国にまで広げるかと考えたとき、一つの事実に気が付いた。

5秒に一度だけ照らす灯台の

ピンスポットライト

5秒に一度だけ照らす光り方は「単閃光」だけではないのだ。

この点灯している時間と消灯している時間が同じである「等明暗光」という光り方も5秒に一度という光り方になる。

5秒光って5秒消える。

光っている時間が単閃光に比べて長いぶん、こちらのほうがスポットライトという表現にもマッチするのかもしれない。

等明暗白光の灯台も調査対象に加えて再リサーチする。すると1つの灯台が浮かび上がってきた。

諸磯埼灯台(神奈川県三浦市) 等明暗白光 明4秒 暗4秒

条件にマッチする等明暗白光の灯台は神奈川県三浦市の諸磯埼灯台だけだった。

この灯台を調べてみるとその対岸に荒井浜海水浴場が存在している。

© OpenStreetMap contributors

おそらくこの位置関係であれば灯台の光は砂浜に届く。

突き出た半島によって灯台そのものが見えなくとも、おそらく海面を照らす光は見えるし、砂浜の位置によってはダイレクトに灯台が見えるだろう。

これはストリートビューで確認済みだ。

完全に灯台が見えている。

件の灯台は諸磯埼灯台で砂浜は荒井浜海水浴場だったのではないだろうか。断言はしないがその可能性は高い。

こうして砂浜の位置が特定されたことにより、月の位置に関する考察が可能となる。

止まらない冗談を諭すよに ついてくるお月様

この歌詞だ。

まず、この月がどのような見え方をしていたかを検証しなくてはならない。

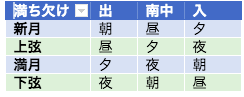

月はその満ち欠け具合によって見える時間が異なる。表にするとこうだ。

ここで歌詞に注目してみると

ごらんよ この白い朝

と、浜辺にいながら夜が明けてきた描写がある。

このことから、冗談を言い合いながらお月様がついてくるといった状態は、朝が近い時間帯、つまり夜の深い時間であろうと予想できる。

その深夜帯に南中高度が高い月が存在したわけだ。

そう考えると上記の表より、夕方に出て朝に沈む「満月」である可能性が高い。

完全な満月といかなくともそれに近い状態であると予想できる。

参考:国立天文台

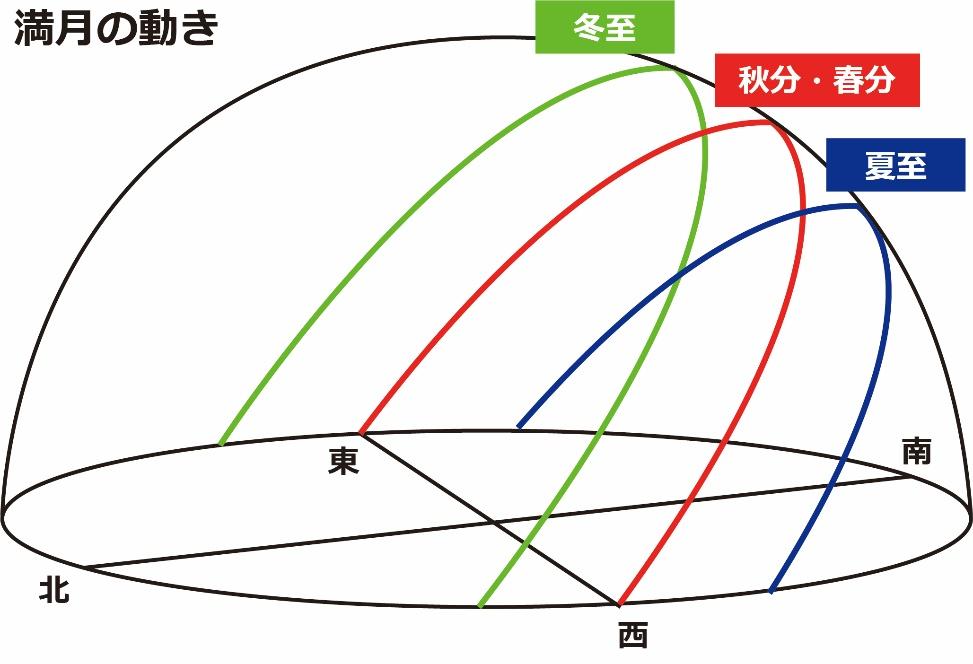

満月の見え方はこのように季節によって異なる。冬至(12月)が最も南中高度が高く、夏至(6月)がもっとも低い。

さて、この砂浜は神奈川県三浦市の荒井浜海水浴場である可能性が高いことはもう述べた。

ではその海水浴場の地形を見てみよう。

© OpenStreetMap contributors

濃い黄色で示された部分が砂浜だ。こうしてみると南北に広がる砂浜で、西側に開けた海を望んでいる。

© OpenStreetMap contributors

この砂浜を冗談を言い合いながら歩くことを考えるとこのように南北に移動する動線となる。

東西の広がりが少ないため、自然と南北への移動になるはずだ。

© OpenStreetMap contributors

その際、月が南にあったらどうだろうか。

これでは「どこまでもついてくるお月様」という描写にならない。

月に向かっていくか、月を背にする移動になるからだ。

あくまでも月は東側もしくは西側に存在する必要がある。

そちらにぽっかりと浮かぶ月がどんなに南北移動しても位置が変わらずついてくる。この歌詞はそういった描写だ。

さて、ここで、その日の月の高度と方角はどうだったのだろうか、そこを検証してみよう。

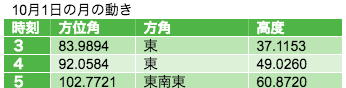

月の高度計算サイトを利用し、荒井浜海水浴場の経度と緯度(139.6120551,35.1593127)を入力。

歌詞が真夏であると仮定して試しに8月1日の月の動きを見てみよう。

この歌詞ではその後に白い朝がやってきていることから、お月様が追いかけてきたのは夜明けが近い時間と予想される。

つまり3時から5時といったところだろう。この時間帯では月は南東から南にかけて移動する。ほぼ南だろう。

これでは「追いかけてくるお月様」という描写にはならない。

では、夏も終わった日時の月の動きはどうだろうか。

日時は定かではないが、もう完全に夏が終わったであろう10月1日を入力して計算してみる。

完全にビンゴだ。

夏が終わった時期になればこの時間帯に月は東側に見えている。

これならば「ついてくるお月様」という描写になる。

© OpenStreetMap contributors

東側にぽっかりと浮かぶ満月。冗談を言いながら砂浜を歩く、彼女の笑い越えとサラウンドの波音が心地よい。灯台のピンスポットライトが海面を照らすたび、しっかりと彼女の表情が、その唇が確認できた。少しだけ風が肌寒い。きっともう夏は終わってしまったのだ。

この「エンドレスサマーヌード」は夏の曲ではない。

夏が終わったあとの出来事を描写した可能性が高い。

彼女は正しかった。彼女はイジワルではなかったのだ。

時空を超えて彼女の名誉を守れたような気がして、なんだか誇らしい気持ちになった。

この「エンドレスサマーヌード」および「サマーヌード」に関して、真心ブラザーズの桜井氏は「真心ブラザーズ20周年記念ロングインタビュー」においてこう述べている。

「自分の中にある夏のイメージをぜんぶ詰め込みました(笑)」

つまり、この曲は夏をイメージし、夏を詰め込んで作られたものだ。

それは疑いようがない。けれども、このように夏をイメージし、夏を詰め込んで作った曲が、曲全体は夏のイメージを持つのに細かく検証すると夏が存在していないわけだ。

そこにこの曲が名曲である理由があるのではないだろうか。

あの日、僕は橋の開閉と彼女への恋を重ねた。

彼女もまた同じように橋の開閉と別の誰かへの恋を重ねていた。

上がらなかった跳ね橋と違う誰かを思い出していた彼女、その思い出もどう考えても木々が色づいていて秋ごろのものだったのに、なんだか夏の思い出のような気がするのだ。

いまやあの跳ね橋はなくなってしまい。

跳ね上げなくとも船が通れるように高く大きな橋が新たに建設されている。

それでも僕は帰省してそこを通るたび、開かなかった跳ね橋と、彼女への思い、届かなかった気持ちを思い出す。

まるで夏であったかのように思い出す。

僕らが夏を思い出すとき、もしかしたら夏そのものを思い出していないのかもしれない。

夏を思い出すとき、決して届かなかった誰かのことと、その気持ちを思い出しているのではないだろうか。

そこには花火も祭りも海も必要ない。

あの少し苦しくなる切ない思いこそが僕らにとっての夏なのだ。

もしかしたらこの曲はそんな曲なのかもしれない。

今はただ僕ら二人で通りすぎる

その全てを見届けよう

心のすれ違う瞬間さえも包むように

僕らは思い出を夏へと包括していく。

きっと夏とは、過ぎ去ってから心の奥底で輝きだすような、終わることのないエンドレスな存在なのだ。

単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。

本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】

・開催日:2026年2月12日(木)

・時間:12:00〜13:00

・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)

・参加費:無料(定員150名)

製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。

本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}

・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者

・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者

・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方

・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者

【セミナーの内容】

・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)

・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)

・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換

・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有

【登壇者】

奥田 真輔 氏

システム開発やITコンサルティングを経て、

外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、 メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。

現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、

日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。

岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)

野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。

その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。

BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。

WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。

2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。

【お申込み・詳細】

こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。

(2026/01/19更新)

【プロフィール】

著者名:pato

テキストサイト管理人。WinMXで流行った「お礼は三行以上」という文化と稲村亜美さんが好きなオッサン。

Numeri/多目的トイレ

Twitter pato_numeri

Photo by Orkhan Farmanli