実際にあった徳島正人(仮名)のケースをもとに、個人が新たなコンフリクトスタイルをいかに獲得していくのかを紹介する。

なお、本連載では、「コンフリクトとは、関わっている人同士の懸念事項(気にかける事柄や事態)が、同じでない状況のこと」(by Kenneth W. Thomas)と定義する。

自動車メーカーの品質認証部に配属された徳島正人は、持ち前の正義感からリスクの少ないテスト方法をマネジメント層に提案したものの受け入れられなかった。

その経験から徳島が得たことは二つあった。一つは、「組織には自分より賢い人だらけなのに、自分の方が正しいことをできる」という、自分の強みは正義感にあることを再認識できたこと。二つ目は、「いくら正論を言っても、仕事の実績面で自分が評価されていなければ受け入れられない」ということだった。

そして、その件以降、徳島はまず結果を出すべく黙々と仕事に取り組むようになった。

尊敬できる上司との出会い

それから一年後、徳島は北米チームから国内チームに異動となった。そこで引退間際の上司の下で、はじめて本質的な教育を受けているという実感を持てた。

なかでも最大の学びと自信になったのは、「認証部の仕事とは、法規や手順に定められたことだけをやるのではない。手段だけ見ていると本質を見失う。大目的あっての手段だということを忘れるな。今はこういうやり方があるだけ。だから自分が正しいと思うことをやってみろ」と言葉をかけ続けてくれたことだった。

この上司は責任もしっかりとってくれ、自分を常に見てくれていた。

それを契機に論理的にかつ新しく考えられることが増え、徳島は順調な日々を数年間過ごすことができた。

部の業務プロセス変更へのチャレンジ

しばらくして上司もかわり、徳島に新たなコンフリクトに向き合わなければならない機会が訪れた。

開発から生産のリードタイム短縮を目的とした部内の業務フローとそれに伴うマイルストーンが大きくかわることになったのだ。

従来は生産開始までに認証を済ますため、生産の数カ月前までには開発情報を入手していた。

それが新たなリードタイム短縮の業務フローへの変更により、認証の企画をレビューするためには、より前広に開発から情報を出してもらう必要が出てきたのだ。

そうしないとリードタイム短縮のしわ寄せをすべて認証が負うことになる。それでは仕組みとして回らなくなると徳島は危機感を持った。しかし、部長は新たな業務フローで例外を作ることに抵抗を示した。

先輩の力を借りる

徳島は、部長に直訴しても動かないことを過去の失敗から学んでいた。

開発部門のマネジメントに直接影響力を及ぼせるのは副部長だった。かつ副部長は大学の先輩でもあり、以前から可愛がってくれていた。

徳島は「認証部の仕事とは、法規や手順に定められたことだけをやるのではない。手段だけ見ていると本質を見失う。大目的あっての手段だということを忘れるな」という以前の上司の言葉を常に胸に秘め、妥協する部分も示しながらロジックと感情で説得するために半年間副部長のもとに通い続けた。

そして、ようやく納得してもらい、副部長開催の会議体において開発部門マネジメントの合意をとりつけてもらうことができた。

今回合意できた要因を徳島は次のように振り返る。

①リードタイム短縮の新業務フローへの変更は支持しながら

②「自部門の実践可能な目線からの課題と対策案」と、それに反対する立場である

③「開発部門から見た課題・不安と対策案」を説明できたことに尽きると。

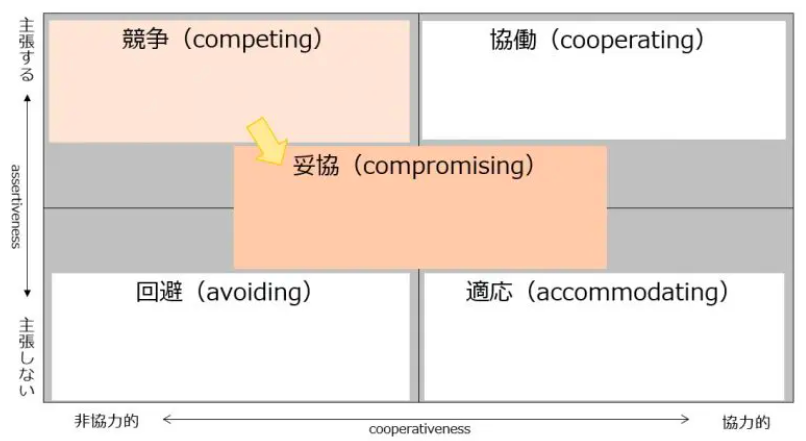

「妥協」モードとは?その特徴とメリット・デメリット

今回のケースは、徳島が妥協できる部分も示しながら、認証の求める開発情報の前広な開示要求を飲んでもらうという「妥協」モードを選択したことになる。

「妥協」モードとは、自らが譲歩できる点を探しながら、相手にも要求水準を下げてもらい、お互いに協力してコンフリクト解消にあたるスタイルだ。

迅速さと有用性を担保したオプションで、公平性や関係性を維持できるメリットがある一方で、次善的解決策にとどまってしまうデメリットもある。

出典:”Introduction to Conflict Management: Improving Performance Using the TKI” Kenneth W. Thomas

通常「妥協」モードは、自分の懸念と他者の懸念を部分的に解消するやり方なので、非常に重要な問題には使わないほうがよい。「妥協」モードで臨むべきケースとしては以下のような場合が考えられる。

1.重要性の低い問題

2.比較的重要な問題で「競争」「協働」モードとも使えないとき

―権限的に同等の人同士のとき

―複雑な問題に暫定的な解決策が必要なとき

―時間がないなか便宜的な決断が必要なとき

―「競争」モードでは関係性が損なわれそうなとき

―「競争」「協働」モードが失敗したとき などに有効とされる。

妥協モードの留意点

「妥協」モードを選択する際の留意点としては、

・相手の懸念点と、相手が最低限譲れないところを認識しておくこと(今回のケースでは、上記③「開発部門から見た課題・不安と対策案」を説明できたこと)

・上記が難しいときは、自分が最低限譲れないところを提示し、相手からベストオファーをもらうこと

・話し合う前に、公平さの基準について合意し、その基準にもとづき「私たち」を用いて歩み寄りの価値を提案すること

・合意した基準にあうように、中立的かつ客観的なやり方で必要情報を収集する。中立的な人に評価してもらうことも大切(今回のケースでは、徳島が自部門の管理職が把握していないほど、何十パターンにも及ぶ会社・開発全体のプロセスを読み込み、全体の流れを具体的に誰よりも詳しく理解したうえで、俯瞰的に自らの対策案の妥当性を説明)

などがあげられる。

本ケースから徳島が得たものは?

一つには、前回の正論一辺倒の「競争」モードから、大目的を常に意識しながら、あるべき姿に少しでも近づくための「妥協」モードを選択できたこと。これによりコンフリクトスタイルの幅が広がった。

二つ目には、相手(開発部門)の懸念点を正しくおさえたうえで、相手にとって影響力のある人間(先輩上司)との関係性を醸成し、リレーションパワーにしていったことがある。

さらに、大目的を達成するために関係者をうまく巻き込み、したたかさを持ちながらもフェアに物事を実行する姿勢は周りもしっかり見ているという点だ。

事実、今回の交渉の相手側である開発部門のリーダーは、粘り強く進めた徳島の実行力を高く評価し、彼に開発部門への異動を打診している。

<参考文献>

- “Interpersonal Conflict” Hocker, Joyce L./Wilmot, William W.

- ”Introduction to Conflict Management: Improving Performance Using the TKI” Kenneth W. Thomas

(執筆:芹沢 宗一郎)

単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。

本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】

・開催日:2026年2月12日(木)

・時間:12:00〜13:00

・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)

・参加費:無料(定員150名)

製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。

本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}

・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者

・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者

・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方

・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者

【セミナーの内容】

・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)

・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)

・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換

・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有

【登壇者】

奥田 真輔 氏

システム開発やITコンサルティングを経て、

外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、 メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。

現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、

日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。

岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)

野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。

その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。

BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。

WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。

2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。

【お申込み・詳細】

こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。

(2026/01/19更新)

【著者プロフィール】

日本で最も選ばれているビジネススクール、グロービス経営大学院(MBA)。

ヒト・モノ・カネをはじめ、テクノベートや経営・マネジメントなど、グロービスの現役・実務家教員がグロービス知見録に執筆したコンテンツを中心にお届けします。

(執筆:芹沢 宗一郎)

Photo by Malcolm Lightbody