「デジタル化はいいことですか?」

そう聞かれたら、たいていの人は「はい」と答えるだろう。デジタルにしたほうが簡単、早い、ラク、便利な場面は多いから。

でも、「じゃあなんでもかんでもデジタル化すればいいのか?」と言われると、そういうわけではない。

大事なのは、自分にとって最適なバランス、デジタルとアナログのマイ・黄金比を見つけることだ。

アナログ人間がデジタルマインドマップを取り入れてみた

ふだん偉そうなことを書いてはいるが、わたしはなかなかのデジタル音痴である。

最新技術やら新しいSNSやら流行りのサービスやらには一切興味がなく、むしろアナログ技術にときめくタイプの人間だ。

とは言いつつも、この世には数えきれないほどの便利なデジタルツールがある。

使わないのはもったいないし、なんかこう、デジタルツールを使いこなせたらかっこいいイメージがある。

というわけでライターになった直後、EvanoteやDropboxを使ってみたり、クリップ系アプリでニュースをまとめたり、それっぽいことはひととおり試した。

が、結局すぐに投げ出した。

いろんなツールを使い分けるのは手間だし、そんなの使わなくても困らないし……。

結局のところ、デジタル化は面倒くさいのだ。

しかし先日、ふと「作業環境を変えてみようかな」と思いついた。なんてことのない、ただの気まぐれだ。

改めて「ライターに役立つツール」なるものを調べると、誤字チェックツールやコピペチェックツールが出てくる。

一度『文賢』という文章作成アドバイスツールを試してみたが、とくに必要性を感じず、コピペに引っかかるようなことは一切していない自信があったので、これらは却下。

うーん、他には……

「マインドマップ」?

これはいいかもしれない。

せっかくだから、無料のマインドマップサイトを使ってみるか。

適当にググって引っかかった『Mindmeister』というツールを使って、思いつくままにアイディアを記入していき、並べ替えたり分解したりして、情報を整理していく。

そしてそのマインドマップをもとに記事を書いていくわけだが……

ひとつのツール導入で驚くほどの効率化が実現

使ってみて驚いた。

なんだこの便利なものは! やばすぎる!

わたしは記事を書くとき、まずはノートに手書きでアイディアを箇条書きし、それに赤ペンで順番を振って、その順番通りに記事を書いていく方法をずっと採用していた。

手書きメモはスペースが限られているし思いつくままに書くので、どうしても情報が取っ散らかる。

しかしマインドマップは自由自在に並び替えできるので、情報整理が圧倒的に早くなった。

そのうえデジタルなら、見出しに応じてグループ分けを変えたり、アイディアを分離して別の記事に使ったり、ということも可能。

「記事執筆のためにアイディアを書き出す」という目的は手書きメモもデジタルマインドマップも同じだが、パソコンで打ち込むほうが早いし、入れ替えて一覧として俯瞰できるし参考URLもすぐにチェックできるので、いたるところで時短になる。

気まぐれで導入したたったひとつのツールのおかげで、記事の執筆速度がとんでもなく早くなった。自分でも驚くほどの効率化だ。

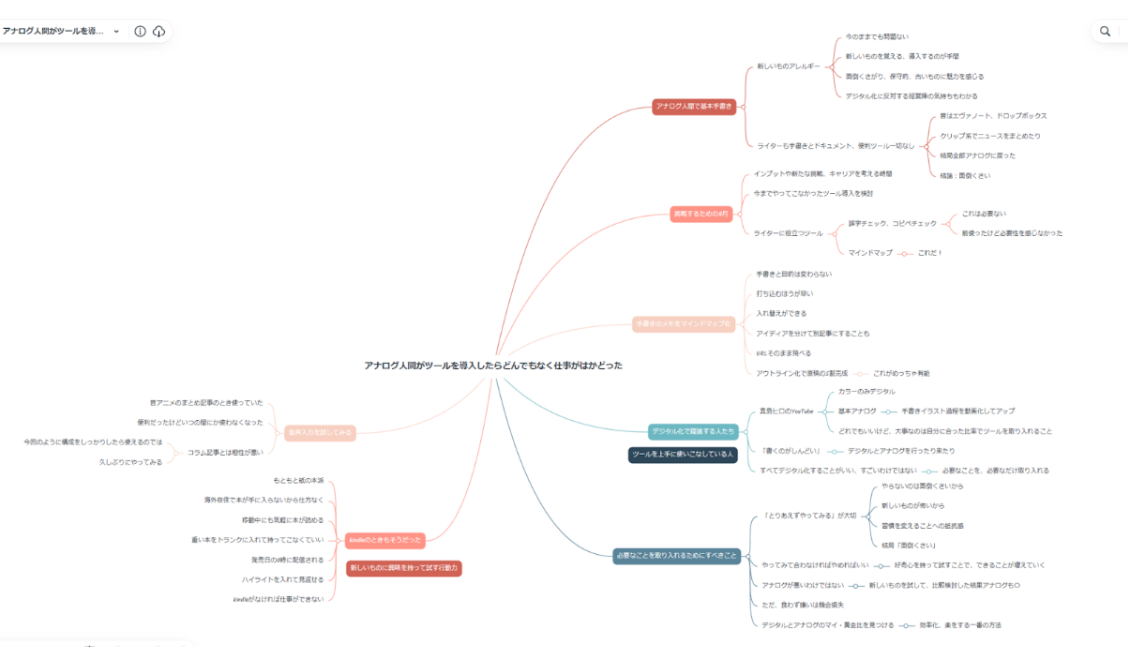

ちなみに今回の記事のマインドマップはこんな感じ。

アイディアとして出したが、不採用にしたものは左側に寄せている。右側のアイディアを順番に書いていけば、それだけでざっくりと記事になる。

ははぁ~、デジタルに強い人は、こういうツールを使いこなしているのか。

なるほど、「デジタルを使いこなせるかどうかで作業効率が変わる」というのは、たしかに事実だ。

大切なのは、アナログとデジタルを行ったり来たりすること

しかしわたしは、「だからアナログはダメ! デジタル化すべし!」と言いたいわけではない。大事なのは、デジタルとアナログのマイ・黄金比を見つけることだからだ。

『書くのがしんどい』という本のなかでは、デジタルとアナログについて、こう書かれている。

スマホやパソコンを眺めながら考える人も多いのですが、デジタルデバイスだとついSNSを見てしまったりするので気が散ってしまいます。オススメは素材を紙にプリントアウトして持参すること。思考が整理されたら、デジタルに戻って文章を編んでいけばいいのです。このアナログとデジタルの行ったり来たりが大切なのです。

そう、パソコンで記事を書くほうが早いからって、すべての作業をデジタル化しなきゃいけないわけではない。

わたし自身、マインドマップを取り入れたものの、記事を書き上げる前に一度原稿を印刷し、声に出して読みながら赤ペンで修正を入れる作業はアナログのまま。きっと、今後も変えることはないだろう。

必要なときに、必要なぶんだけデジタル化すればいい。やってみてしっくりこなければアナログに戻せばいい。

一度行ったら戻ってこれない島流し、というわけではないのだから、行ったり来たりしておいしいとこどりをすればいいのだ。

自分のペースでデジタル化を取り入れる真島ヒロさん

「デジタル化」の波は、オフィスワークだけに押し寄せているのではない。いろいろな分野、たとえば漫画家の多くも、デジタル技術を取り入れている。

そのなかでも、速筆で有名な真島ヒロさんはとくに、デジタル化で成功しているイメージだ。

真島ヒロさんは『RAVE』や『FAIRY TAIL』など、アニメ化された長期連載をいくつも世に送り出している人気漫画家である。

彼は速筆で有名で、同時連載なんてお手の物、25年間休載なし、ゲーマーたちが有給休暇を取ってゲームをしているなか、週刊連載をしながら新作ゲームのクリア報告をウッキウキで上げる人だ。

さてそんな真島ヒロさん、2017年の時点では、アナログで書いた原稿をデジタルで仕上げていた。*1

その2年後の2019年には、「久しぶりにアナログで描いた」といっているように、完全にデジタルに移行している。*2

昔は当然ながら完全アナログだったが、そこから一部デジタル化して効率化し、現在ではデジタルメイン。

YouTubeチャンネルでは、デジタル技術を使い、たった10分で表紙を書き上げる様子をアップしている。

ソフトの性能や自分の好みを踏まえて、段階を踏みつつ、うまくデジタル技術を取り入れて執筆速度をさらに上げる。

流行っているから無理に合わせるわけでも、頑固にアナログに固執するわけでもない。

デジタルを含めた最適なやり方を自分のペースで見つけ出すのは、理想的なデジタル化だと思う。

デジタルとアナログのマイ・黄金比を見つける

しかしデジタル化の難しさは、試してみないとその良し悪しの判断ができないことだ。

わたしのように、「難しそうだな―」「面倒くさそうだなー」「やらなくていいかー」と思っていると、いつまでたっても新しい選択肢は増えない。

変化を面倒くさがらず、新しいものを怖がらず、好奇心をもってデジタル化を試してみれば、選択肢はぐっと増える。

わたしがマインドマップというやり方を見つけたように。

選択肢がたくさんあれば自分に適したものを見つけやすいし、うまくいかないときも、方法を変えることですぐに打開できるかもしれない。

選択肢を増やそうとしなければ、「デジタル化なんて面倒くせ~。このままで別にいいや~」と、能動的選択ではなく「これ以外にやり方がないからこうする」という状況になってしまう。

こんなにもたくさんの選択肢があるのに、それではもったいない。

食わず嫌いせずにほんのちょっと味見してみるだけで、とても「おいしい」ものに出会えるかもしれないのに。

とはいえ前述のとおり、アナログが悪いわけではない。

比較検討した結果アナログを選ぶなら、それもまた正解のひとつだ。

すべてデジタル化することが正しいのではなく、デジタルを試してアナログと比較検討し、必要に応じて必要なものを取り入れる。それが、「ツールを上手に使いこなす」ということだ。

デジタルとアナログのマイ・黄金比を見つければ、デジタルとうまく付き合うことができ、結果的にストレスなく効率化できるようになる。

*1 https://pocket.shonenmagazine.com/article/entry/digital/01

*2 https://thetv.jp/news/detail/191000/p3/

単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。

本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】

・開催日:2026年2月12日(木)

・時間:12:00〜13:00

・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)

・参加費:無料(定員150名)

製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。

本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}

・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者

・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者

・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方

・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者

【セミナーの内容】

・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)

・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)

・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換

・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有

【登壇者】

奥田 真輔 氏

システム開発やITコンサルティングを経て、

外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、 メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。

現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、

日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。

岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)

野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。

その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。

BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。

WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。

2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。

【お申込み・詳細】

こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。

(2026/01/19更新)

【著者プロフィール】

名前:雨宮紫苑

91年生まれ、ドイツ在住のフリーライター。小説執筆&

ハロプロとアニメが好きだけど、

著書:『日本人とドイツ人 比べてみたらどっちもどっち』(新潮新書)

ブログ:『雨宮の迷走ニュース』

Twitter:amamiya9901

Photo by :hj barraza