前回の記事で、八村塁選手の現在地を客観的に把握するための指標として

NBA「年俸偏差値」を公開しました。

※NBA「年俸偏差値」から見えてくる八村塁の「格」と河村勇輝が超えるべき「壁」

日本で偏差値と言えば、受験時の偏差値ランキングを思い浮かべる人がほとんどだと思いますが、

実は受験偏差値こそ本当の偏差「値」を示していません。

予備校が実施した模試をベースに、予備校が独自の算出方法で「指標」として示しているにすぎません。そもそも大学の合否は偏差値で決まるのではなく、当日の点数で決まります。

※参考:合格可能性評価について | 成績統計資料データ | 全統模試案内

一方このNBA年俸偏差値は「リアル」です。

下一桁まで公開されている全選手の年俸を偏差値の定義に則ってそのまま換算した数値だからです。

引用データ元:basketball-reference

NBA選手の年俸を偏差値化してみるとあまりにも見事に「序列」が見える化されることに気づいたことが、このNBA偏差値ランキングを公開した大きな理由です。

NBAウォッチャーなら誰もが感じる選手の「格」というものが本当にあったなと(笑)。

後述しますが、その序列が生まれるには明確な理由があります。

ただし、年俸を偏差値換算して選手の実力を比較する際にとても重要な条件があります。

それは全員が同じ条件下に年俸契約をしていることです。チームごとに年俸の支払い条件が異なれば、必ずしも選手の実力が年俸に反映されるとは限りません。

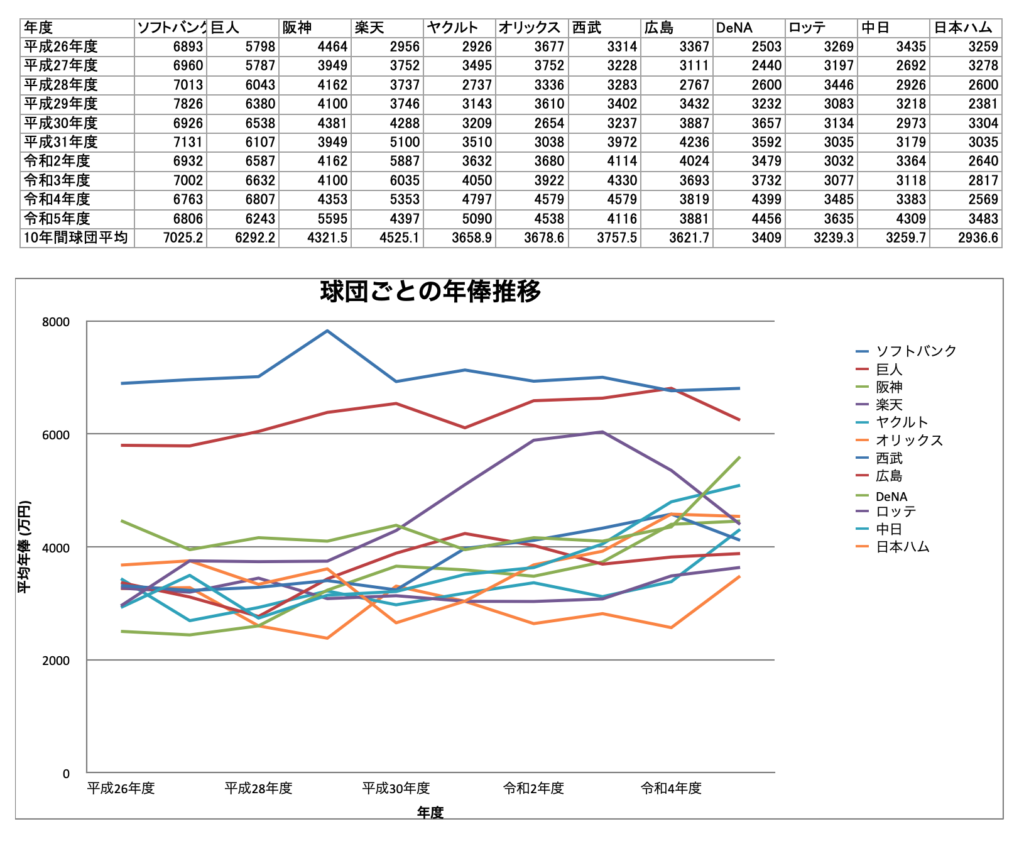

例えば、日本のプロ野球の場合、入団するチームによって年俸の支払われる条件が全く変わります。

個人成績、チーム成績が個人の年俸に影響するのは当然ですが、根本的に親会社の資金力によって年俸の多寡が決まるからです。それはチームの平均年俸を見れば明らかです。

(日本プロ野球選手会オフィシャルサイト 2024年シーズン 年俸調査結果の発表「年度別平均年俸比較データ」を引用しChatGPT 4oで表およびグラフ作成)

(日本プロ野球選手会オフィシャルサイト 2024年シーズン 年俸調査結果の発表「年度別平均年俸比較データ」を引用しChatGPT 4oで表およびグラフ作成)

球団平均年俸の10年間平均でトップのソフトバンク7025.2万円に対して、最下位の日本ハムは2936.6万円と約2.4倍の差があるのです。

この差は、選手の年俸が実力よりも入団したチームで大きく変わることを示しています。

「ソフトバンクはここ10年ずっと常勝軍団だし、日ハムは内部のゴタゴタもあり弱小チームのままだったからこの差は当然!」などと納得してはいけません。

これからプロ野球に入ろうとする選手にとってはたまったもんじゃありません。

流動性の極めて低い日本のプロ野球において、彼らの年俸は自分の実力よりもドラフトでどのチームに指名されるかで決定するのです。

イチローや大谷のような超絶レベルならMLBに行けば数十倍の年俸になりますが、活躍の場を日本のプロ野球と見定めている中堅レベルの選手にとっては、その実力よりもどのチームに所属しているかによって年俸が決まります。

故にプロ野球の場合必ずしも年俸が実力を反映していることにはならず、実力を測る物差しとしての年俸偏差値は機能しません。

*

一方NBAではこのようなことは原則的に起こり得ません。

前回記事で紹介した通りサラリーキャップ制度があり、NBA本契約15名に使える予算上限($140,588,000 約211億円)だけでなく下限($126,529,000 約190億円)が決められています。

また選手個人の年俸もチーム独自のルールではなく、NBA選手会(NBPA)とNBAが締結しているCBA(Collective Bargaining Agreement)と呼ばれる労使協定のルールに則って契約がなされるからです。

CBAについて

NBPAとNBAの間で締結された労使協定(CBA)は、NBAでプレーする全てのプロバスケットボール選手の雇用条件や契約内容、またNBAチーム、NBA、NBPAそれぞれの権利と義務を定めたものです。–NBPA公式サイトより一部抜粋(ChatGPT4oで翻訳)

さらに大事なことは、その年俸予算の大部分はリーグが各チームに平等に配分する分配金です。

故にLAレイカーズやNYニックスのような大都市の人気チームに所属しなければ高年俸を得られないという状況は発生しません。(ただし大都市チームほど知名度は高まるため個人のスポンサー収入は得やすくなる)

むしろ、サラリーキャップ制度の特性として起こるのはその逆です。弱小チームに高額契約のスター選手がやってきて、一気にチームが強くなることがあります。

ごく最近の例として、3年連続得点王だったスーパースタージェームズ・ハーデンを放出し、2020-21年以降ドアマットチームに成り果てていたヒューストンロケッツに、2023-24年シーズンからフレッド・バンブリートとディロン・ブルックスという中堅選手が移籍してきました。

ロケッツが若手育成に切り替えサラリーキャップに余裕があったため、前チームでは主力ではあったもののスター待遇の年俸でなかった彼らが、約2倍の年俸契約でロケッツに移籍できたのです。

フレッド・バンブリートは$21,250,000から$40,806,300へ、ディロン・ブルックスは$11,400,000から$22,627,671となりました。チームも移籍前の西地区15チーム中14位から昨年は11位、今年は現在2位(1/16現在)と大躍進をとげています。

*

さてここでようやく本題、なぜNBA年俸偏差値に明確に序列が現れるのか?を解説したいと思います。

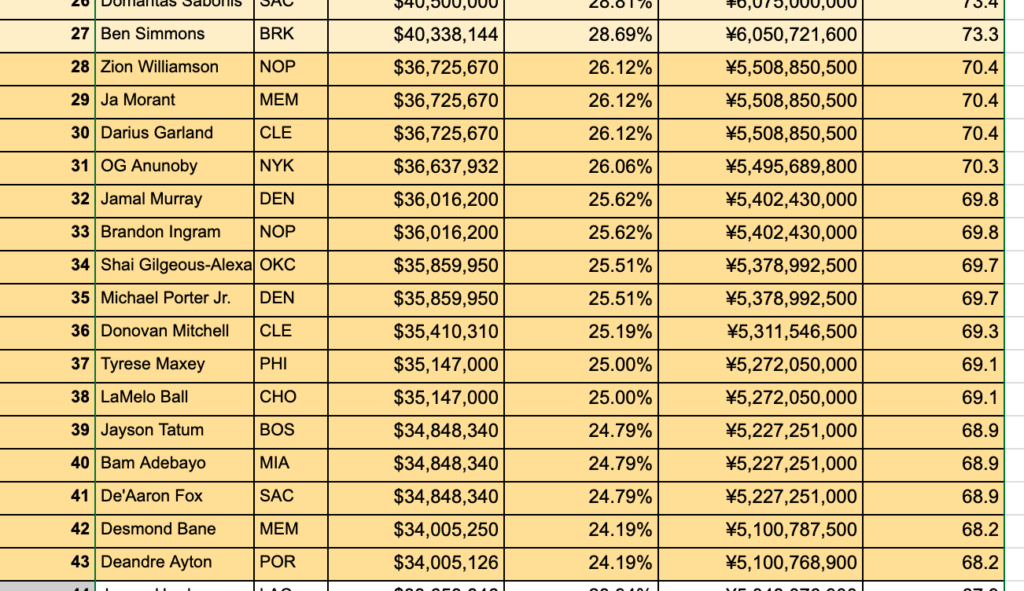

前回、NBA「年俸偏差値」を公開し、下記のような序列を示しました。

1.偏差値80超(1~14位)— ベテランスーパースター

2.偏差値70-80(15~31位)— 各チームのエース格・若手スーパースター

3.偏差値60-70(32~68位)— 実力派選手と未来を担うスター候補

4.偏差値50-60(69~149位)— スタメン選手の層

5.偏差値45-50(150~250位)— ローテーション選手の層

なぜこのようにわかやすく序列ができてしまうのでしょうか?

それは結論、契約の仕組みがそうなっているからです。

特にスーパースターにはスーパースターなりの契約が準備されており、それを「勝ち取る」ことが優勝や個人タイトルとは別の意味でのNBA選手間同士の競争における一つの到達点なのです。

まずそれがわかりやすく現れている部分をご紹介します。

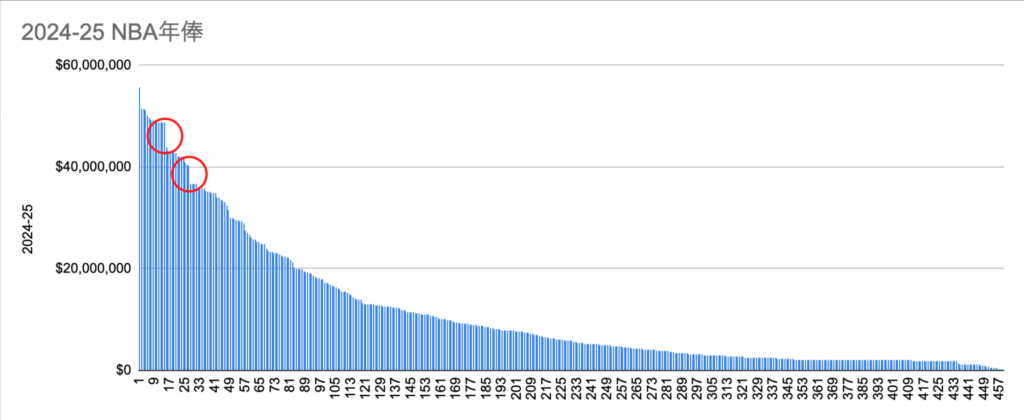

NBA年俸を高い順に棒グラフで表してみると、上位層に明らかに不自然な「壁」ができていることが見て取れます。壁というかもはや「崖」です。

まず最初の壁は14位レブロン・ジェームズ(偏差値80)と15位ルディ・ゴベア(偏差値76.1)の間にある、まさに偏差値80の壁です。

これは、偶然ではありません。まさに契約によるギャップです。

NBAにはマックス契約と呼ばれるチームのスター選手のための仕組みが準備されています。

その大原則はサラリーキャップ上限から受け取れる個人の年俸上限を定めていることです。

ただし、その上限はNBA在籍年数により決められており、概略は下記の通りです。

在籍 10年〜:サラリーキャップの35%

在籍 7〜9年:同30%

在籍 0〜6年:同25%

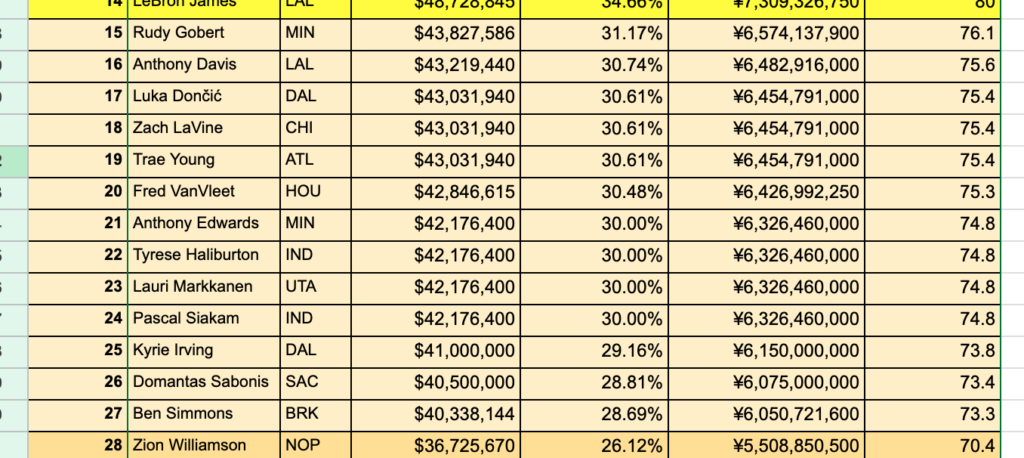

この偏差値80以上は、まさにサラリーキャップ35%を基準としたマックス契約をしている選手たちなのです。

ステフィン・カリーやケビン・デュラント、レブロンのような10年以上のベテランスーパースターに適用されますが、それとは別にフランチャイズ選手優遇を目的として在籍 7〜9年の生え抜き選手は直近3年以内の個人タイトル獲得状況によってサラリーキャップ35%での契約が可能となる通称スーパーマックス契約が可能となります。

上位14名のうち以下6名はそのスーパーマックス契約の選手達です。

ヤニス・アデトクンボ、ジョエル・エンビード、デビン・ブッカー、ジェイレン・ブラウン、ニコラ・ヨキッチ、カール=アンソニー・タウンズ

※補足 契約年の違いやその他細かいルールがあり必ずしも35%ピッタリとはなっていません。特にステフィン・カリーは35%を大幅に超えてますが、それらを解説すると非常に複雑になるのでここでは割愛させて頂きます。(この後解説するサラリーキャップ30%、25%も同様です)

ここまで説明すればもうお分かりだと思いますが、上位層に現れるこのギャップは

在籍年数に応じたマックス契約の上限の違いによって生み出されています。

したがってレブロンより下の偏差値76.1以下から〜73の間には、上限30%のマックス契約もしくはそれに準ずる契約をしている各チームのエース級選手たちが、まさにサラリーキャップのフタをされているかのごとく同年俸で並んでいます。

※例外として21位アンソニー・エドワーズと22位タイリス・ハリバートンだけは、まだ在籍6年以下の選手ですが、指定選手条項(Designated Rookie Extension)が適用され上限30%での契約をしています。

そして、2つ目の壁27位ベン・シモンズと28位ザイオン・ウィリアムソンの間にあるギャップもやはりマックス契約30%と25%のギャップです。

28位以下には25%のマックス契約者もしくはそれに準ずる契約した選手たちがずらりと並んでいます。

特に、28位にランクインしているザイオン・ウィリアムソン、ジャ・モラント、ダリアス・ガーランドの3人は、今シーズンでNBA在籍6年目を迎える八村塁と同じ2019年のドラフト同期で、この世代のトップグループと言えます。

実はこの層は、NBA在籍6年前後の「若手スーパースター候補生」たちが多く存在し、この中から、将来的に頭一つ抜けた選手が、スーパーマックス契約やベテランマックス契約といった最上位層に進むのです。

実際、現在39位のジェイソン・テイタムは来シーズンからスーパーマックス契約を結ぶことが確定しています。

*

NBAの「年俸偏差値」に明確な序列が現れる理由は、マックス契約者(=各チームごとのスター選手)を中心にチーム編成が行われていることにあります。契約によって、以下のような層が自ずと形成されるからです。

35%の層: ベテランスーパースター(在籍10年以上の選手)

30%の層: 各チームのエース格や若手スーパースター(在籍7〜9年目の選手)

25%の層: 未来を担うスター候補や実力派選手(在籍6年以下の選手)

これらの層が構造的に形成されることで、選手間の序列が明確に見えるのです。

また、今回は詳しく触れませんでしたが、それ以下の実力の選手たちは、さらに厳しい競争に晒されています。NBAのロスターは1チーム15人と枠が限られており、「スターではない」選手にとっては契約を勝ち取ること自体が生存競争です。

その激しい環境が、NBAを世界最高峰のリーグたらしめる大きな要因でもあります。

そうやって生まれた序列がNBA選手年俸を偏差値化した時に「格」として現れているのです。

–

以上、NBA年俸偏差値に明確に序列が現れる理由を解説しました。

私たちNBAウォッチャーはこの序列の議論も含めエンタメとして楽しんでるわけですが、一方、NBA選手たちはリーグに入団以降、常にこの序列競争(=年俸の奪い合い)に晒されているということでもあります。

スター選手たちはスター選手同士のマックス契約獲得競争がありますし、スター選手でなくともNBA本契約15人の枠で自分の役割、ポジションをどう確立しサラリーキャップという枠の中で契約を勝ち取るかを常に考えていなければいけません。最低でも毎年2名ドラフトで新しい選手が入ってきますし、ドラフト外からでも突如として河村のような選手が現れたりします。

彼らはチーム同士の競争だけでなく、チーム内でも常に競争しているのです。

私は八村選手の騒動をきっかけに前回記事を書くことを決意しました。彼がNBAに入団して以来6年間(本当は大学時代も壮絶な競争に晒されていた)、レイカーズのスタメンという地位を得た今現在も含め、ずっとこの競争に晒され続けていることをを忘れないでもらいたいと思います。

言ってみれば、毎年受験勉強のプレッシャーに晒されているようなもので、華やかな舞台の裏で壮絶なプレッシャーと闘いつづけているのです。

私は八村塁をずっと応援し続けます。

製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。 (2026/01/19更新)

単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。

本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】

・開催日:2026年2月12日(木)

・時間:12:00〜13:00

・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)

・参加費:無料(定員150名)

本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}

・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者

・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者

・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方

・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者

【セミナーの内容】

・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)

・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)

・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換

・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有

【登壇者】

奥田 真輔 氏

システム開発やITコンサルティングを経て、

外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、

メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。

現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、

日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。

岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)

野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。

その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。

BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。

WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。

2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。

【お申込み・詳細】

こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。

【プロフィール】

著者:楢原一雅

ティネクト株式会社創業メンバー

山と柴犬を愛してます

インスタ(山):@knarah

インスタ(柴犬):@dameshibanofanchan

YouTube(スキー):@japowfilms

Photo by Luke White