ちょっと前のこと。

Twitterのタイムラインを見ると、「努力」に関して、面白いツイートが流れてきていた。

毎日ファーストフードで過ごす庶民の気持ちなんてDaiGoさんにはわからないでしょうね、と言われたことがある

ああ、全く理解できない。

僕もお金なかった時には、朝昼飯抜いて、そのお金で本買って勉強してたよ、未来のために。

努力不足を不公平のせいにするのは、庶民ではなくただの怠け者だ。— メンタリストDaiGo (@Mentalist_DaiGo) October 25, 2019

随分はっきりいう人が出てきたな、と思っていたら、もちろん賛否両論で物議を醸しているようだった。

努力論、根性論を忌避する人々がいて、

あぁこれってあれだ。

ブラックってやつだ

ブラック企業の精神だわ— nony (@nony) October 25, 2019

DAIGOさんが食事を抜いてまで勉強したのは凄いけど、貧困って努力論で解決できるような生易しい問題じゃない。

弱い人は確かにいる。もっと言うと誰だって弱くなり得る。努力したDAIGOさんだって数年後に病気とかで弱くなるかもしれない。そんな時に努力論を説くより力を貸す人になりたい。— 山猫 (@R5G8k5C86NPnnLw) October 25, 2019

当然、もう一方で「努力すべき」を称賛する人々もいる。

DaiGoさんのおっしゃる通り。

欲求不満を持つ者は、その時代の下劣さと堕落とが救い難いものであることを長々と述べ、それによって、自分たちが失敗し孤独であるという感じを和らげるのである

(エリック・ホッファー『大衆運動』1951)

名著。

— Вічна пам’ять герою. (@DuPersil) October 25, 2019

「あなたにはわからんでしょうね!」

とかいうやつはだいたい行動力のないやつ。文句ばっかの馬鹿。

— 浜田 賢斗(Hamada Kent) (@FAM_inc_0214) October 25, 2019

「努力不足を不公平のせいにするのは、庶民ではなくただの怠け者」というのは、メッセージ性が強く、なかなか練られたキャッチフレーズだと私も思う。

SNSは「強い言葉」が影響力を持つ場所なので、SNSマーケティングを職業として行う私には、とても勉強になった。

だがそれゆえ、この発言を「マーケティング」ではなく、「本気の発言」と捉えている人も結構多いことにも、逆に驚いた。

なぜなら、当たり前の事実として、望むものが手に入るかどうかは「努力の多寡」にはよらないからだ。

知能、努力、育った環境、時代、生まれた場所など、多くの要因が複雑に絡む。

実際、考えてみればすぐに分かる。

例えば「1日あたり1ドルで暮らす人々」は、まだ世界中に10億人もおり(出典:FACTFULNESS)、そういった人々に「努力が足りないんだよw、もっと努力しろwww」と本気で言う人はいないだろう。

それはもちろん、努力不足ではなく「不公平」の産物だ。

「いやいや、同じ日本人だったら、努力の多寡でしょ」

という方もいるかも知れないが、橘玲氏が言うように、現代の知識社会の住人は「知能」で、ある程度分断されている。

そして、知能は「生まれ(遺伝)」や「環境」に大きく左右され、決して「努力不足が原因」とは言えない。

そうした事実を、DaiGoという発言主が知らないとは、到底思えない。

したがって「努力不足を不公平にするのは怠け者」という発言は、煽り目的、耳目を集めるための発言であると断定してよいだろう。

*

しかし。

そうした事実にもかかわらず、望むものが手に入らない状態を

「人のせいにする」

「不公平のせいにする」

「世の中のせいにする」

ことは、私も、あまり推奨できない。

理由は単純で、「人のせいにしても、何も変わらない」からだ。

むしろ、変わらないどころか、ますます人から見捨てられてしまう可能性すらある。

なぜか。

昔、私がコンサルタントだった頃。

私が所属していた部署には「原因自分主義」という、一つの明文化されたルールがあった。

要するに「人のせいにするな」という意味だ。

具体的には、以下のような発言は、社員として禁忌とされていた。

・クレームは、顧客がわがままだからで、私はまったく悪くない。

・セミナーの満足度が低いのは、私が作ったテキストではないからだ。

・私によい仕事が来ないのは、上司のせいだ。

だがもちろん、冷静に考えれば「何が悪いか」には複数の要因があり、クレームも一概にこちらが悪いとは言えないのは当たり前だ。

むしろ、客が無理筋を要求してくることも多いし、担当者が保身のために、こちらに責任を押し付けてくることもしばしばある。

参考記事:「理不尽なクレームを、簡単に受け入れてしまう組織」はどんな仕組みで出来上がっているのか

部下が仕事に不満を持っている状態も、「上司」および「部下」の双方に問題があるケースが殆どで、「上司のせいだ」という発言は必ずしも間違っているわけではない。

だが、それでも。

会社は、「そういったものも含めて、自分の責任と考えよ」と教えていた。

実際、「人のせいにするような発言」をした時点で、会社内で「こいつの言うことは聞く価値がない」と思われてしまっていた。

あれ……?おかしくない…?

と思うのは普通だろう。

私は、当時仲の良かった、外資系コンサルタントの知人の一人に、

「原因自分主義っていう決まりごと、おかしくないですか?誤解を招きますよね。」

と聞いてみた。

すると彼は言った。

「まあ、そうだな。おかしいな。」

「じゃ、声をあげたほうがいいですかね。」

「やめとけ」

「……?なぜですか。」

「客のせいにしたら、他人のせいにしたら、なにか変わるか?」

「仕組みが変わるかも知れません。」

「ほう、どうやって?」

「経営者や上司が気づいて……」

「気づかないだろ(ニヤニヤ)。」

「……。不満をためるより、きちんと表明したほうが……」

「へえー(ニヤニヤ)」

「……言わないほうが良さそうですね。」

「無駄だからやめとけ。そんなことに時間を使うより、「自分を変えようと、頑張っているように見せる」ほうが、遥かに時間の有効活用になる。そしたら、誰かが助けてくれるかもね。」

「……。」

「いいか、人は「文句ばかりのやつ」より「頑張っているやつ」を助けようとするんだよ。正しいかどうかなんて、問題じゃない。」

「しかし……。」

「お前も本当に青いな。頑張るのは、成果に直結するからじゃなない。助けてくれる人を集めるためだよ。頑張ってないやつを、人は助けない。」

私が「何事も、他者や世の中のせいにしてはいけないんだ。少なくとも「自分が悪い」という態度を見せる必要はあるんだ。」と、初めて本気で思った瞬間だった。

そして、今に至るまで、この言葉は、私にとって非常に大きな意味を持つようになる。

*

「人は頑張っていない人を、助けようと思わない。」(=フリーライダーを罰するように動く)

は、今までの企業や学校、あらゆるコミュニティに見られる傾向なのは確かだ。

そして、これは本能による。

クイーンズランド大の進化心理学者、ウィリアム フォン・ヒッペルは、人類はアウストラロピテクスの頃から、猛獣が襲ってきた時に、一人だけ逃げ出すなどの「集団におけるフリーライダー」を罰するために、追放や石打などの厳しい処罰をしてきたと述べる。

さらに人は「身内には優しいが、関係のない人間には信じられないほど冷淡」ということもわかっている。

例えば、ハーバード大学のリチャード・ランガムは、「集団の中」へは人は殆ど暴力行為を行わないが、「集団の外」への暴力的行為の割合は人間の狩猟採集民とチンパンジーのあいだでそれほど変わらないことを示した。

さらに、プリンストン大学で行われた実験では、通り道にいた、地面に横たわってうめき声を上げている人に声をかけたのは、わずか五三パーセントだけだったという。

しかもそれは「困っている人を助けるのが大切」という発表をするための「神学生」だった。

たった半数しか、目の前で助けを求めている人すら、助けないのは衝撃だ。

日本の生活保護が、外国人を対象としないのも、そういった「本能」の一つの現われだろう。

永住資格を持つ中国人女性が、生活保護法に基づく申請を却下した大分市の処分の取り消しなどを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)は18日、「永住外国人は生活保護法の適用対象ではない」との初判断を示した。

その上で、永住外国人も生活保護法の対象になると認めた2審福岡高裁判決を破棄、女性側の逆転敗訴を言い渡した。

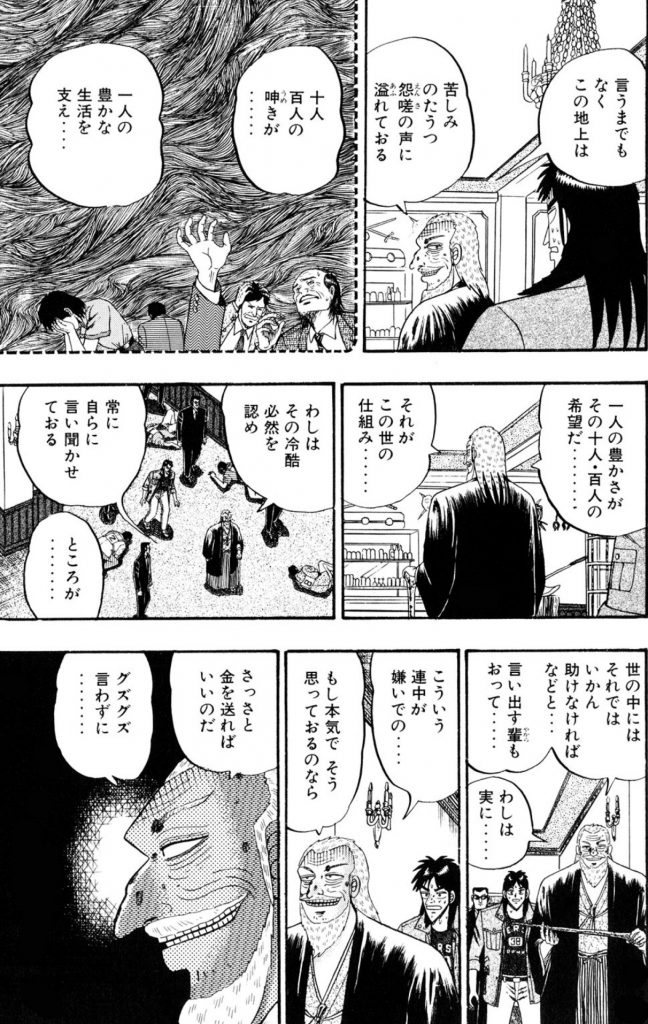

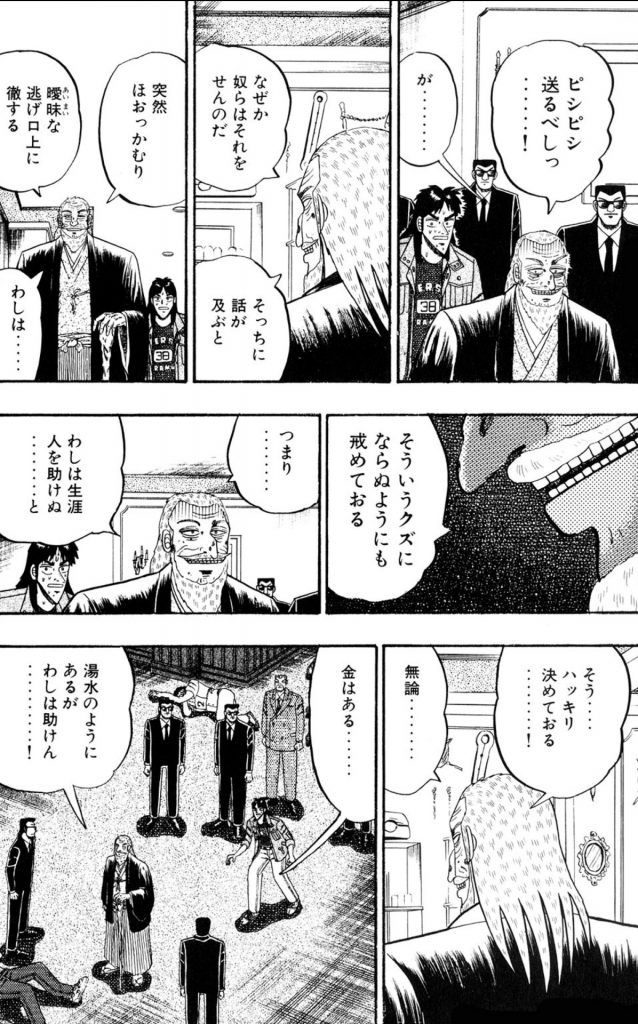

「賭博黙示録カイジ」には、「金はあるが人は助けない」という悪人が出てくるが、これは痛烈な皮肉だろう。

(賭博黙示録カイジ 第8巻より)

残念ながら、人の世では今のところ、「無条件で助けてくれること」は殆どない。

助けてもらうためには、それ相応の「見返り」を用意する必要がある。

それは2つ。

「身内である」と証明することと、「フリーライダーではない」と証明することだ。

それなのに、「お前らのせいで、私はひどい目にあっている」と主張を繰り返すだけでは、「君は身内だから」助けてくれる人を減らすばかりか、「フリーライダー」とみなされ、放逐されかねない。

私はそのような現実的な理由から、「人のせいにする」ことを躊躇する。

もちろん、これを人に押し付けることはしない。

「俺は悪くない、アイツが悪い」と声高に主張するのも、

「俺は世の中の被害者だ」とSNSで主張するのも、

無論、全くの自由だ。

◯Twitterアカウント▶安達裕哉(人の能力について興味があります。企業、組織、マーケティング、マネジメント、生産性、知識労働者と格差について発信。)

90万部突破のベストセラー『頭のいい人が話す前に考えていること』著者・安達裕哉が語る特別ウェビナーを開催します。

なぜか伝わらない。ちゃんと説明しているのに、人が動かない――その原因は「言語化」にあります。

問題を「話し方」や「伝え方」だと思っている限り、この課題は一生解決しません。

本ウェビナーでは、ベストセラー著者・安達裕哉が、言語化とは何か、なぜ「伝え方」だけ磨いても意味がないのか、信頼される人が無意識にやっている思考を、具体例と練習問題を交えて解き明かします。

自分以外の誰かの意思決定や行動を、前に進める立場にあるビジネスパーソンの方に特におすすめの内容です。

ぜひ、お気軽にご参加ください。

このウェビナーでお伝えする内容

・言語化とは何か

・伝え方だけ磨いても人は動かない

・信頼を得るには? – 青と白の服どちらが良い?

・練習問題 – 「夜ご飯何がいい?」

・1on1を「サクッと」済ませない

・「違う、そうじゃない」を防ぐ

・良い考えが浮かばないのはなぜ?

・ストーリーを作る

<2026年2月24日 実施予定>

なぜ、言語化できないと人は動かないのか

講演者:90万部突破!!『頭のいい人が話す前に考えていること』著者・安達裕哉【対象】

この講座の対象は、特定の職種や役職に限定されません。

共通する条件は、ただ一つ。「自分以外の誰かの意思決定や行動を、前に進める立場にある方」です。

例えば、

・上司として、部下やチームを動かす必要がある方

・マーケ担当として、営業や社内を動かす必要がある方

・事業責任者として、経営や他部署を動かす必要がある方

など、組織や立場は違っても、ビジネスパーソンとして「自分の言葉で人を動かす必要がある場面」に直面している方が対象です。

日時:

2026/2/24(火) 14:00-15:00

参加費:無料

Zoomウェビナーによるオンライン配信となります。

お申込み・詳細

こちらのウェビナー詳細ページ をご覧ください。

(2026/2/9更新)

【著者プロフィール】

◯Twitterアカウント▶安達裕哉

◯安達裕哉Facebookアカウント (安達の記事をフォローできます)

◯Books&Appsフェイスブックページ(Books&Appsの記事をフォローしたい方に)

◯ブログが本になりました。

(Photo by Marc Rafanell López on Unsplash)