広義の「コミュニケーション能力」と「知性」は、ほぼ同じ意味と考えてよさそうだ。

例えば、数学者で、ソフトウェア生みの親であるアラン・チューリングは、AIの知性の判定に、「人間のマネをしたAIを、会話で判別できるか」という方法を提唱した。

あるいは、クイーンズランド大の心理学教授、ウィリアム・フォン・ヒッペル氏は、著書の中で、「コミュニケーション能力」を「社会的知性」と呼び、むしろ「IQのような論理的能力は知性の本質ではなく、副産物」と述べる。

これは結局、社会において「他者の思考を読み、動かす能力」、すなわちコミュニケーション能力が、とりわけ重要であることに由来する。

同盟を作って保ち、共同事業を起ち上げ、あるいはただ殺されずに一日を生き延びるために、先祖たちは互いの行動を推測するようになった。他者の行動を見きわめる最善の方法は、裏にある論理的思考と目的を知ることだ。

そのために人類は「心の理論」──他者の心は自分の心とは異なるという理解──を進化させてきた。

もちろん、その延長にあるビジネスにおいてもコミュニケーション能力は強く問われる。

例えば企業におけるもっとも重要な活動の一つである、マーケティングは「人の心を読み、動かす仕事」の最たるものだ。

あるいは営業、バックオフィス、工場においても、仕事は人とコミュニケーションをとって協力しなければ、何の成果も生み出せない。

いや、学問においてさえ、「インパクトのある研究」というのは、結局、他者の研究にどれほど影響があるかで測られるし、芸能、デザイン、文学、あるいは軍事においても、「どれほど人を動かしたか」が、問われる。

*

私がかつて在籍していた会社においても、「賢くふるまう」ための、コミュニケーション上のルールが徹底されていた。

例えば、

「褒めてから、意見する」

「どんな発言にもまずは「そうですね」と言い、咀嚼する」

「ちがう、と言わない」

「意にそぐわないアドバイスへも、素直に礼を言う」

といった、細かな型の話から、

「他人のせいにしない」

「自分の意見を言ったら、相手の意見も聴く」

「結論から言う」

「笑いを取れ」

といった、非常に難しいコミュニケーションの型まで、様々なものが存在していた。

もちろん、こうしたコミュニケーション上の細かなルールは、ある種の人たちにとっては、我慢がならない。

「コミュニケーション至上主義」などの批判的な意見もあるだろう。

しかし、他者とのコミュニケーションが苦手な私ですら、あがきながら現場でこれを実行してみると、この効果を納得しないわけにはいかなかった。

こうしたルールを徹底したときと、徹底していないときいでは、同じことを言っていても「受け入れられる場合」と「拒否される場合」が分かれ、成果にもはっきりと違いが表れたからだ。

「中身も大事だが、言い方も大事」

私は上司にそう言われ続けた。

なぜか。

理由は簡単だ。

実際、「コミュニケーション能力を軽視する人々」「コミュニケーションが苦手な人」ですら、「ちがう」と言われたら怒り、「褒められない」のに我慢がならないからだ。

「コミュニケーション至上主義」という批判をする人ですら、ユーモアのある人を好み、自分の意見を聴いてもらいたがり、人のせいにする輩を嫌う。

人間は本質的にみな、「敬意をもってコミュニケーションしてもらう」ことを望むのだ。

したがって、「コミュニケーション能力」の本質を、友達とワイワイやる、会話が上手い、程度にしか考えないのは誤りだ。

コミュニケーション能力こそ、人間の持つ本質的な知性であり、それがビジネスのあらゆるシーンで問われる。

であるがゆえに、現代の企業は「コミュニケーション能力」を重視した採用を行う。

実際、技術者集団であるGoogleの元経営者、エリック・シュミットは、社員を次のように評した。

ユーザのこともよくわかっている。どんな業界に身を置いているかにかかわらず、スマート・クリエイティブはプロダクトを誰よりもユーザ目線、あるいは消費者の視点から見ることができる。(中略)

あらゆる可能性にオープンだ。自由に他者と協力し、アイデアや分析をそれを誰が口にしたかではなく、それ自体の質にもとづいて評価する。(中略)

コミュニケーションは得意だ。一対一でも集団の前で話すときも、話がおもしろく、センスがよくてカリスマ性さえ感じさせる。

*

日本人は古来より、相手の心を読み、それを満たそうとする努力を称えた。

いわゆる「もてなし」である。

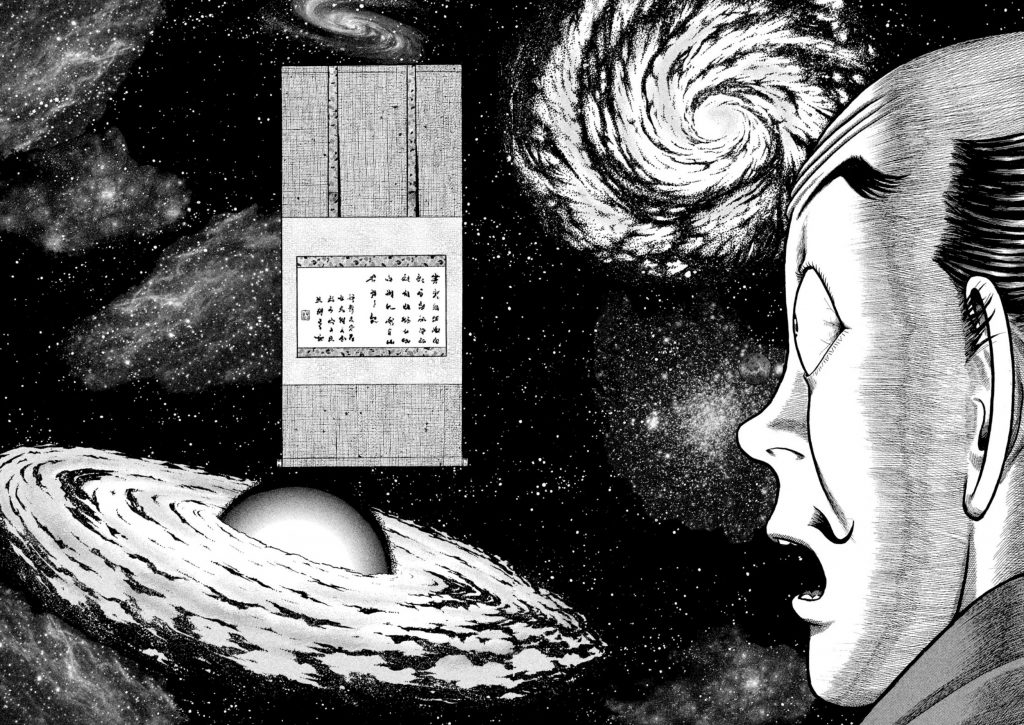

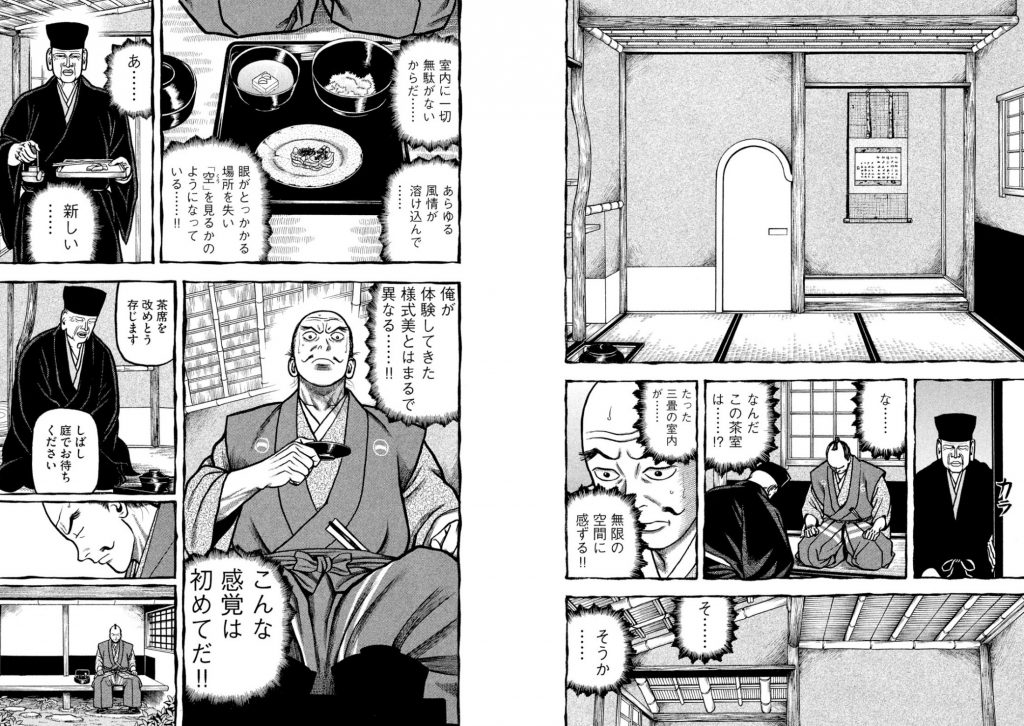

漫画「へうげもの」では、千利休が「もてなし」の力で戦国武将たちを心酔させたシーンが数多く描かれているが、私はこの作品を読んで初めて、千利休が歴史の教科書に出てくる理由を理解したように感じた。

「もてなし」同様に、ビジネスにおいては、コミュニケーション能力が優れていなければならない。

したがって、現代社会では、「コミュニケーション能力」はあらゆる能力の中でも、抜きんでて重要な能力となった。

*

近年では「発達障害」に関連する書籍の売れ行きが良いと、出版社の編集の方から聞いた。

現代社会は特に知性が重視されるため、「コミュニケーション」に障害を抱える人たちの悩みが、社会問題として取り上げられることが非常に増えたと考えても良いのかもしれない。

肉体が最高の価値を有していた時代に身体障害という概念が生まれ、知的能力の価値が向上するにつれ知的障害という概念が発生し、コミュニケーション能力の価値が向上してきたことにより発達障害という概念が生まれてきたのだと思っている。障害はその時点における社会で生活に支障があるという意味だし

— 教皇ノースライム (@noooooooorth) April 22, 2022

では、「コミュニケーション能力」を獲得することはできるのか。

もちろんできる。

ただ、それには礼儀作法や挨拶などと同じく、練習が必要だ。

なお、私が社会人になって教えられた、コミュニケーションの原則は、上に紹介したように、

礼儀正しくすること

人の話をよく聞くこと

相手の立場で考えること

言葉を選んで話すこと

人の長所を見ること

人のせいにしないこと

といった、いくつかの非常にシンプルな原則だけであり、これらは小学校でも習うような、当たり前のことだ。

いや、もちろん実行が難しいことはわかっている。

つまり後は「意志をもって練習するかどうか」という話だけである。

だが、これらは世界一にならなくてよいのだし、運動能力と同じで、「やる」ときめれば、誰でも練習できる。

「社会的知性」とは、選ばれた人の特別なものではないし、才能とも関係ない。

必要なのは、型を知ることと、日々、そうあろうとあがくことだけ。

本当に、それだけなのだ。

単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。

本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】

・開催日:2026年2月12日(木)

・時間:12:00〜13:00

・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)

・参加費:無料(定員150名)

製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。

本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}

・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者

・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者

・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方

・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者

【セミナーの内容】

・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)

・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)

・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換

・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有

【登壇者】

奥田 真輔 氏

システム開発やITコンサルティングを経て、

外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、 メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。

現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、

日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。

岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)

野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。

その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。

BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。

WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。

2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。

【お申込み・詳細】

こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。

(2026/01/19更新)

【著者プロフィール】

安達裕哉

元Deloitteコンサルタント/現ビジネスメディアBooks&Apps管理人/オウンドメディア支援のティネクト創業者/ 能力、企業、組織、マーケティング、マネジメント、生産性、知識労働、格差について。

◯Twitter:安達裕哉

◯Facebook:安達裕哉

◯有料noteでメディア運営・ライティングノウハウ発信中(webライターとメディア運営者の実践的教科書)