皆さんは、昭和時代の暮らしのことを覚えていますか?

最近、私は諸般の事情があって昭和時代の暮らしについて調べているのですが、先日、昭和40年代の少年漫画のアーカイブを掘り当ててしまい、そこでカジュアルに暴力が描かれていることに驚いてしまいました。

暴力の描写じたいは、昭和60年代以降の少年漫画でも珍しくありません。

それでも、後の時代に描かれる暴力は「非日常の暴力」といいますか、カジュアルではない、暴力が暴力として特別扱いされているように見受けられるのでした。

たとえば昭和60年連載開始の『シティハンター』では、暴力は危険な戦闘として、そうでなければスケベな主人公をヒロインが懲らしめるラブコメとして描かれていました。

『ダイの大冒険』では専らバトルとして。『スラムダンク』に登場する暴力も、不良による非日常として、部活動とは切り離された出来事として描かれていました。

『ONE PIECE』や『進撃の巨人』ともなれば、もう遠い世界のファンタジーです。

ところが昭和40年代の少年漫画はそうではなくて。

殴ったり蹴ったりが戦闘やコメディや非日常やファンタジーとして描かれるのでなく、日常の一部として、それかコミュニケーションのチャンネルのひとつとして描かれているのです。

『夕やけ番長』のような喧嘩っ早い作品はもちろん、サラリーマンが主人公の漫画でも、ギャグマンガでも、とにかく、ごく自然に人が人を叩いたり蹴ったりしていて、そのことを咎められる様子もありません。

学校教師も、生徒の叩いたり蹴ったりを黙認していて、ときには平然と体罰をやってのけたりしています。

そういえば、私たちのよく知っている作品にしても、昔のアーカイブを見るとなかなか暴力的で、驚かされます。

現在、AmazonPrimeでは『サザエさん』の1969年のアーカイブが提供されていますが、令和時代の『サザエさん』よりもワイルドで、取っ組み合いや拳骨がしばしば登場します。口調もセリフもどこか刺々しい感じがします。

『こちら亀有公園前派出所』の連載初期も、良く言えば”下町人情風”、悪く言えば粗暴な昭和の警官とその周辺といった雰囲気で、平成以降とはだいぶカラーが違っていました。

手塚治虫先生の作品も、ときどきバイオレンスなシーンがありますよね。

『火の鳥』とか、はなはだしい暴力が何食わぬ顔で描かれていたりしてギョッとすることがあります。

数十年前のこうした作品を振り返ると、「こういう作品を当時の子どもは楽しんでいたのかぁ……」と驚かずにいられません。

A町内には「よそ者に石を投げる子ども集団」がいた

じゃあ、現実ではどうだったのか。

少なくとも私の小学生時代を思い出す限りでは、令和時代よりも暴力的な、野蛮がまかり通っていたように思います。

私は昭和50年代の田舎町で生まれ育ったので、それなりに、昭和っぽい子ども時代を過ごしたつもりです。

私が通っていた小学校では、子ども同士が取っ組み合いの喧嘩をすることは珍しいことではありませんでした。

また、今でも忘れられないのですが、小学校1年生の頃、私が住んでいる町内から少し離れたA町内に出かけていった時に、そのA町内の子どもたちに集団で石を投げられたことがありました。

「よそ者は来るな」と言って彼らは集団で石を投げつけ、手足や顔に石をぶつけられました。

その後、「A町内の奴等にはよくあること」と同じ町内の年上から教えられ、それからはA町内の子ども集団には注意するようになりました。

「よそ者は来るな」という理由で子ども集団が子どもに石を投げるなんて、令和時代にはあり得ないでしょう。

学校教師や父兄の暴力に対する態度も、良くいえばおおらか、悪くいえば鈍感だったと記憶しています。

大人が子どもの喧嘩に介入するのは、大人が止めなければならないと判断するに足る時だけでした。

その大人たちもまた、子どもに対して体罰を当たり前のようにふるっていました。

大人も子どももそれらを暴力とはあまり認識しておらず、喧嘩や体罰をコミュニケーションの一部とみなしているふしがありました。

もちろん当時も校内暴力やいじめといった言葉は知られていて、ときには問題視されました。

ただしそれは、誰かが怪我をするような喧嘩や、集団的で執拗ないじめが問題視されていたのであって、怪我をしない喧嘩が校内暴力とみなされることも、一時的な無視や悪口がいじめとみなされることもありませんでした。

どこまでがコミュニケーションで、どこからが暴力やいじめなのか?

──このセーフかアウトかの”判定”が現代よりもずっと緩かったのが私の小学生時代のリアルだったのです。

昭和40年代の少年漫画もまた、そうしたリアルを反映していたのでしょう。

もっとバイオレンスな中世ヨーロッパ

「令和より平成、平成より昭和が暴力的で野蛮だったとしたら、もっと昔の人々はもっと野蛮だったのでは?」

そう思い。中世ヨーロッパの遊びと暴力を紹介している『賭博・暴力・社交』という本を読んでみたのですが、やはりというか、相当に野蛮でした。

遊びと暴力とコミュニケーションの境目があいまいな社会だったことが窺われます。

賭博・暴力・社交: 遊びからみる中世ヨーロッパ (講談社選書メチエ 4)

- 池上 俊一

- 講談社

- 価格¥193(2025/07/16 10:40時点)

- 発売日1994/02/01

- 商品ランキング231,591位

ごく簡単に結論だけを述べれば、まさに社交性 (遊び) は攻撃性 (暴力行為) と表裏の関係にあったのである。

後期中世から近世にかけての悲惨な状況のなか、人々は、一方で遊び躍り歌い、地方で喧嘩・暴力にうったえることで、たまりたまった鬱屈を晴らした。

これらの好意は抑圧された情熱の発散にとどまらず、自己表現、他人との位置関係の設定・確認の意味があった。

つまり、己れが肉体的にも社会的にも存在することを確認する手段であったといえばよかろうか。

暴力的な遊びに「自己表現、他人との位置関係の設定・確認の意味」の意味があったということは、中世ヨーロッパの人々にとって、喧嘩や暴力はコミュニケーションの一部だったのでしょう。

昭和時代の子どもが取っ組み合いの喧嘩をとおしてお互いの立場を確認しあい、それがコミュニケーションとしてまかり通っていたのと同じように。

しかし、こんな社会は現代人にはとうてい耐えられそうにありません。同書によれば、

都市は、しばしば暴力の坩堝と化した。掠奪・殺人・喧嘩・党争・暴動・凌辱・反乱などなど、暴力沙汰はたえまがなかった。

これらの暴力を抑えこむために、都市は警察に取り締まらせるのとならんで、それらを一定範囲に囲い込んで許容し、自ら管理経営する策を講じた。また、暴力管理には、隣人関係に期待するところが大きく、それにたよって風紀や秩序を保とうとした。

暴力だらけの都市の風紀や秩序を守るべく、”隣組”制度が行われていたのだそうです。同調圧力や相互監視は日本のムラ社会の特徴と言われますが、中世ヨーロッパの社会も似たり寄ったりだったのかもしれません。

加えて、

都市当局はまた他方で、若者の粗暴な大騒ぎやカーニヴァルの騒動に目をつぶり、裁判所もシャリヴァリ(注:再婚夫婦などを標的にした若者の乱痴気騒ぎ)や「若者法廷」に寛容だった。

年齢と浮動する境涯がもたらす若者の暴力本能は、押さえられないからできるだけ無害な「遊び」に向かわせなくてはならない。

狂人やユダヤ人をかれらが面白おかしく囃し立てながら追いたて都市から追いだしたり、再婚夫婦をコケにして大騒ぎするくらいは、構わないではないか。

若者の暴力本能が抑えきれず、差別が横行していたと。

これに比べれば昭和時代の日本もたいしたことはありませんし、なるほど、人類は進歩したのでしょう。

暴力がなくなったはずなのに、いじめは増えている

こうした過去を振り返ると、なんとも平和で非暴力的な時代になったものですね。

うちの子どもから聞くところによれば、いまどきの学校では、クラスメート同士が取っ組み合いの喧嘩をしようものなら、大変な出来事として捉えられるのだそうです。

現代人は、幼い頃から暴力をしないように(されないように)育てられ、叩いたり蹴ったりをしない人間として育っていくのですね。

しかしそうなると不思議に思いたくなるのが、統計上の暴力やいじめの増加です。

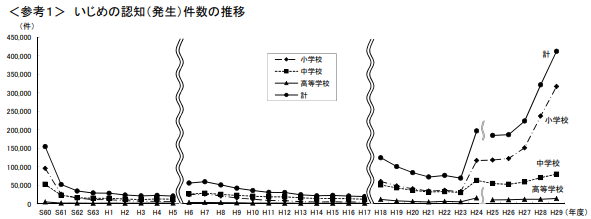

文部科学省が発表した「平成29年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」によれば、平成9年度から平成29年度にかけて、小・中・高生の暴力は2倍以上の件数になりました。

いじめの認知件数に至っては、平成9年度から平成29年度にかけて10倍(!) にまで膨れ上がっているのですからびっくりです。

私たちの社会は昭和時代よりもずっと非暴力的になっているはずなのに、どうしてこんなことが起こり得るのでしょうか。

これは、暴力発生件数についてのグラフですが、愚直にこれを読むと、平成24年以降に小学生の暴力が急増していることになります。

しかし、少年漫画の暴力描写からも、子どもから聞く令和時代の学校の様子からも、実際には暴力は減っているはずです。

ということは、むしろこのグラフは、私たちが非暴力的になり続けたことによってセーフかアウトかの”判定”が厳しくなって、学校も父兄もミクロな暴力を見過ごせなくなったさまを表しているのではないでしょうか。

いじめに関しても同様です。

いじめの認知件数はその定義が拡大するたびに急増し、平成24年度以降はとりわけ急激に上昇しています。

平成24年度以降に増加したいじめのかなりの割合は、小学生、それも低学年によるものです。

リンク先で小学生のいじめの態様(内容)を確かめると、全体の8割以上が「冷やかしやからかい、悪口を言われた」「軽くぶつかられたり、遊んだふりをして叩かれたり蹴られたりした」によって占められているとのことでした。

いじめに関しても、セーフかアウトかの”判定”が厳しくなったことが窺われます。

もし、現代の暴力やいじめの”判定”で私の小学生時代の小学校をチェックしたらどうなるでしょう?

たぶん、私はいじめられていたと同時にいじめていて、暴力の被害者であると共に加害者でもあると”判定”されることでしょう。学校教師の多くも体罰を行う問題教師と”判定”されるに違いありません。

令和時代の基準でみれば、昭和時代の学校はどこも暴力やいじめの巣窟と”判定”されるのではないでしょうか。

私個人は、小学生、とりわけ低学年は社会的訓練がまだ十分ではないので、冷やかし・からかい・悪口を言ってしまったり、ときに身体をぶつけたり叩いたり蹴ったりが発生してもおかしくないと思っています。それを修正していくのも教育の役割でしょう。

ところが現代社会という、暴力やいじめが徹底的に追放されなければならない社会では、そういった行動をコミュニケーションの一端として許容することも、遊びの一部とみなすことも、もはやできません。

小学校低学年のからかいや叩いたりぶつかったりを、暴力やいじめとして”判定”せずにはいられないところまで社会は進歩してしまいました。

社会が進歩し、暴力やいじめが追放されなければならなくなったのだから、そのように子どもを教育しなければならない──その基本方針じたいには異存ありません。

だからといって小学生の行動が暴力やいじめとして逐一カウントされ、特に低学年で急増しているとみなされるのは、何かが行き過ぎていることの現れではないでしょうか。

暴力を追放し、大人も子どもも安全に暮らせるようになったのは喜ばしいことですし、昭和時代の日本や中世ヨーロッパの社会に還るべきだとはまったく思いません。

さりとて、小学校低学年の行動の多くが暴力やいじめとして統計的に”判定”されてしまうのも、どこか変です。

今日は、昭和40年代の少年漫画の世界から令和時代の現実世界に立ち戻った時に感じたことを書いてみました。

ティネクト(Books&Apps運営会社)提供オンラインラジオ第6回目のお知らせ。

<本音オンラインラジオ MASSYS’S BAR>

第6回 地方創生×事業再生

再生現場のリアルから見えた、“経営企画”の本質とは【ご視聴方法】

ティネクト本音オンラインラジオ会員登録ページよりご登録ください。ご登録後に視聴リンクをお送りいたします。

当日はzoomによる動画視聴もしくは音声のみでも楽しめる内容となっております。

【今回のトーク概要】

- 0. オープニング(5分)

自己紹介とテーマ提示:「地方創生 × 事業再生」=「実行できる経営企画」 - 1. 事業再生の現場から(20分)

保育事業再生のリアル/行政交渉/人材難/資金繰り/制度整備の具体例 - 2. 地方創生と事業再生(10分)

再生支援は地方創生の基礎。経営の“仕組み”の欠如が疲弊を生む - 3. 一般論としての「経営企画」とは(5分)

経営戦略・KPI設計・IRなど中小企業とのギャップを解説 - 4. 中小企業における経営企画の翻訳(10分)

「当たり前を実行可能な形に翻訳する」方法論 - 5. 経営企画の三原則(5分)

数字を見える化/仕組みで回す/翻訳して実行する - 6. まとめ(5分)

経営企画は中小企業の“未来をつくる技術”

【ゲスト】

鍵政 達也(かぎまさ たつや)氏

ExePro Partner代表 経営コンサルタント

兵庫県神戸市出身。慶應義塾大学経済学部卒業。3児の父。

高校三年生まで「理系」として過ごすも、自身の理系としての将来に魅力を感じなくなり、好きだった数学で受験が可能な経済学部に進学。大学生活では飲食業のアルバイトで「商売」の面白さに気付き調理師免許を取得するまでのめり込む。

卒業後、株式会社船井総合研究所にて中小企業の経営コンサルティング業務(メインクライアントは飲食業、保育サービス業など)に従事。日本全国への出張や上海子会社でのプロジェクトマネジメントなど1年で休みが数日という日々を過ごす。

株式会社日本総合研究所(三井住友FG)に転職し、スタートアップ支援、新規事業開発支援、業務改革支援、ビジネスデューデリジェンスなどの中堅~大企業向けコンサルティング業務に従事。

その後、事業承継・再生案件において保育所運営会社の代表取締役に就任し、事業再生を行う。賞与未払いの倒産寸前の状況から4年で売上2倍・黒字化を達成。

現在は、再建企業の取締役として経営企画業務を担当する傍ら、経営コンサルタント×経営者の経験を活かして、経営の「見える化」と「やるべきごとの言語化」と実行の伴走支援を行うコンサルタントとして活動している。

【パーソナリティ】

倉増 京平(くらまし きょうへい)

ティネクト株式会社 取締役 / 株式会社ライフ&ワーク 代表取締役 / 一般社団法人インディペンデント・プロデューサーズ・ギルド 代表理事

顧客企業のデジタル領域におけるマーケティングサポートを長く手掛ける。新たなビジネスモデルの創出と事業展開に注力し、コンテンツマーケティングの分野で深い知見と経験を積む。

コロナ以降、地方企業のマーケティング支援を数多く手掛け、デジタル・トランスフォーメーションを促進する役割を果たす。2023年以降、生成AIをマーケティングの現場で実践的に活用する機会を増やし、AIとマーケティングの融合による新たな価値創造に挑戦している。

ご視聴登録は こちらのリンク からお願いします。

(2025/7/14更新)

【プロフィール】

著者:熊代亨

精神科専門医。「診察室の内側の風景」とインターネットやオフ会で出会う「診察室の外側の風景」の整合性にこだわりながら、現代人の社会適応やサブカルチャーについて発信中。

通称“シロクマ先生”。近著は『融解するオタク・サブカル・ヤンキー』(花伝社)『「若作りうつ」社会』(講談社)『認められたい』(ヴィレッジブックス)『「若者」をやめて、「大人」を始める 「成熟困難時代」をどう生きるか?』(イースト・プレス)など。

「若者」をやめて、「大人」を始める 「成熟困難時代」をどう生きるか?

- 熊代亨

- イースト・プレス

- 価格¥1,400(2025/07/16 03:02時点)

- 発売日2018/02/11

- 商品ランキング267,584位

twitter:@twit_shirokuma

ブログ:『シロクマの屑籠』

(Photo:photographymontreal)