1989年に米国で初版が出版され、日本でも大ベストセラーになったスティーブン・R・コヴィー氏による「7つの習慣」。

おそらく、30代以上のビジネスパーソンに、

「もっとも影響を受けたビジネス書と言えば?」

というアンケートを取れば、TOP3に入るのではないだろうか。

私自身、若い頃に7つの習慣のうちの3つ目、

「第3の習慣 重要事項を優先する」

の中に記されている“時間管理のマトリックス”を応用すると称するコンサルタントが会社に来て、「プライオリティマトリックス」なるものを記録する習慣を強要された思い出がある。

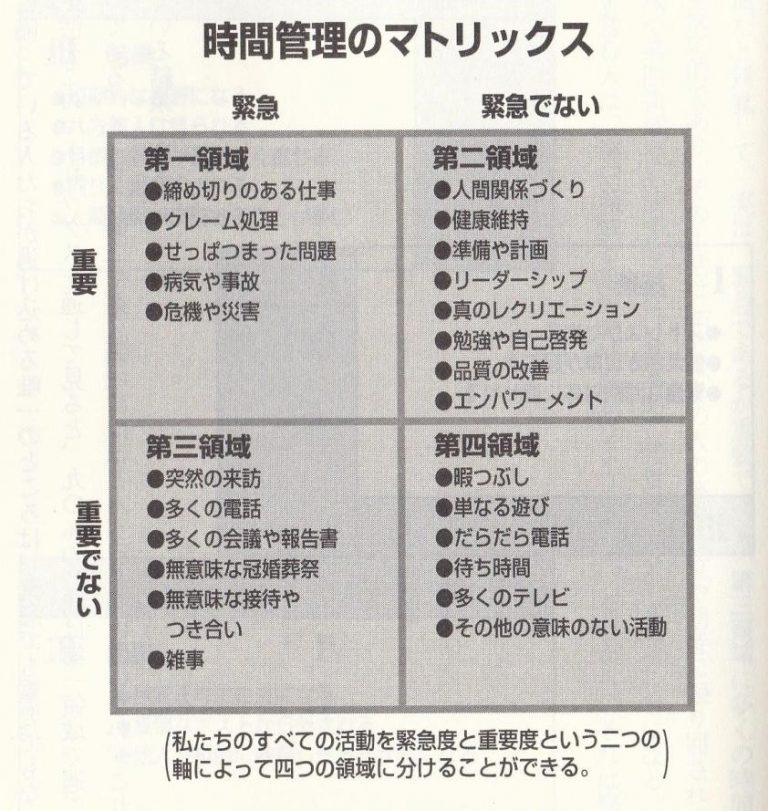

その考え方は、同著から引用すると以下のような考え方を元にしている。

引用:キングベアー出版「7つの習慣」215Pより

早い話が、自分の仕事を「緊急」と「重要」の2軸で理解し、それをマトリックスに落として、仕事の優先順位(プライオリティマトリックス)を意識せよという考え方だ。

このような考え方はその後、様々なビジネス書に派生していったので、多くのビジネスパーソンが一度は目にしたことがあるだろう。

しかし当時、駆け出しのビジネスパーソンであった私には、このコンサルタントの意味不明なセミナーと、「プライオリティマトリクスを作成する」という、ルーティンワークが苦痛でしかなかった。

それから20年以上の時間が経ち、立場を変えて中堅企業の役員やトップマネジメントも経験したが、このような習慣付けを行っても、ビジネスには何の役にも立たないことを今は確信している。

一体、なぜそう思ったのか。

実際には「何が重要なのか」を特定するのが、非常に難しいからだ。

マネジメントの現場に求められるもの

かつて、従業員数800名の企業のターンアラウンドにあたったとき。

未上場ながら資本金も10億円を超え、簡単には潰せない存在感のある会社だった。

しかし、銀行はとっくに新規の融資から手を引き、キャッシュフローも毎月赤字。

会社の法的整理も時間の問題と多くの関係者から見放されていた。

こんな環境では、理想はともかくとして多くの権限をトップマネジメントに集中せざるを得ない。

理由は2つあり、1つには一刻も早く出血を止めて、まずは会社の生存を確保するために経営のスピードを上げる必要があること。

もう1つは、徹底的に荒んだ会社の空気の中で、従業員のモラルが崩壊してしまっていることだ。

こんな状況で現場に権限を持たせると、必ず不幸なことをやらかす従業員が現れる。

法人用給油カードで自家用車に給油する、在庫の商品を持って帰るなどはまだかわいいもので、中には直接集金せざるを得ない現場の売上を2ヶ月分持って、消えてしまった若手社員もいた。

これも全て誠実に仕事をすることを「バカバカしい」と思わせてしまった会社の責任だ。

一日も早く状況を好転させる必要があった。

*

ではこのような状態で、一体何から手を付けるべきか。

私には、社会人1年生を過ごした大手証券会社で、先輩社員が教えてくれた忘れられない言葉があった。

それは要旨、以下のようなものだ。

「1ヵ月で3000万円の預かり資産を増やせるやつと、1000万円しか増やせないやつの違いはわかるか?」

「人間力とか、勉強量でしょうか。」

「全然違う。時間の使い方の上手さだよ。1ヶ月で3000万円増やせるやつは、1000万円しか増やせないやつの3ヶ月分の仕事を、1ヶ月でやってるってことだ。」

その先輩は同期のトップ営業だっただけに、説得力があり、とてもかっこよく見えた。

ターンアラウンドの現場でも私は、この言葉をよく思い出していた。

「どうすれば、せめて1.3ヶ月分の売上を、1ヶ月で立てることができるようになるだろうか」という、組織としての時間の使い方だ。

その結果、我々がたどり着いた結論は、エリヤフ・ゴールドラットが提唱した制約条件の理論にあるとおり、「ボトルネックから潰す」という考え方だった。

組織として1.3ヶ月分の売上を1ヶ月で立てるには、仕事がスタックしている部分を速やかに流さなければならない。

そしてこの時のように、多くの権限がトップに集中している環境では、ボトルネックのほとんどは自分である。

*

しかし、800人の会社で、少額決済すらいちいち私が判断するようになると、物理的な仕事量が大変なことになる。

この時ほど、「プライオリティマトリックス」、すなわち消化すべき仕事の順位を真剣に考えたことはなかった。

ここで行った「先に手を付けるべき重要な仕事」の判断材料は2つ。

・トップの判断待ちで手が止まっている社員はどれだけいるか

・トップの判断待ちで止まっている仕事のレイヤーはどこに位置するか(その下にどれだけの仕事が階層になって重なっているか)

というものだ。

言うまでもなく、手が止まっている従業員の数が多く、なおかつ上位のレイヤーに位置する仕事から優先して判断を下し、あるいは作業を終えて、ボトルネックを解消しなければならない。

そうしなければ、1.3ヶ月の仕事を1ヵ月で終わらせるどころか、1ヶ月の仕事が2ヶ月かかっても終わらないという事態にもなる。

正直、これ以外の「自分が手を動かして片付けられる仕事」などは、内容に関係なく、緊急性も重要性も大したものではない。

自分が「今する」と決めれば、一瞬で完結するからだ。

つまり、現実的には「重要な仕事からやれ」というアドバイスは、「何が重要なのか」を決めるところまで踏み込まなければ、意味がない。

現場では「重要なものがなにか」を、逐一教えてくれる人はいないのだ。

無能な上司は具体的な指示ができない

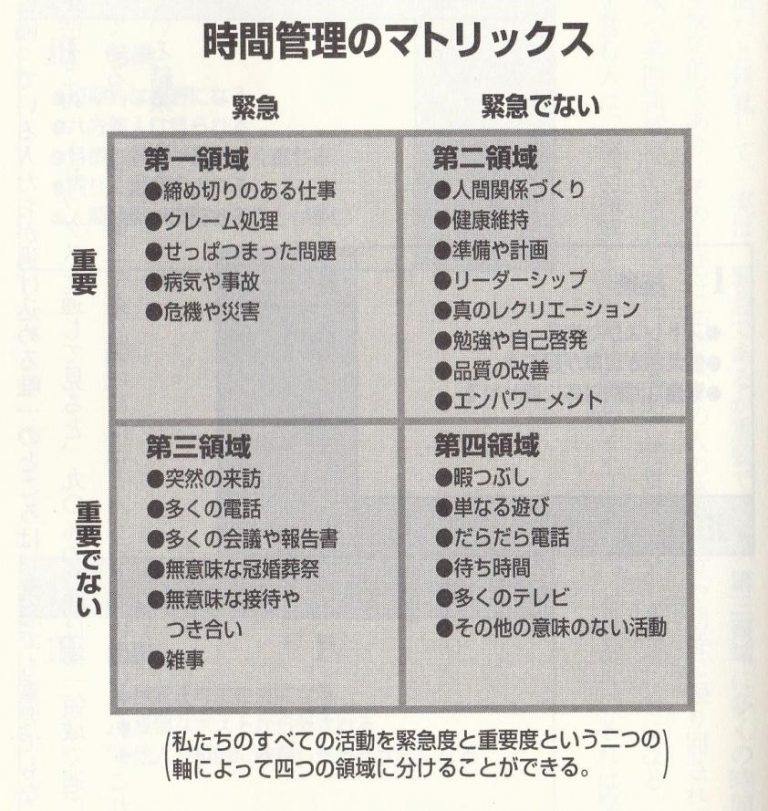

ここでもう一度、最初にご紹介した7つの習慣の「第3の習慣 重要事項を優先する」にある、マトリックスを見て欲しい。

このマトリックスだけをみて、その本質がどれだけ理解できるだろうか。

引用:キングベアー出版「7つの習慣」215Pより

例えば、「緊急」であり「重要」である第一領域の一番始めにある

・締め切りのある仕事

ですら、正直言ってピンとこないのではないだろうか。

そもそも、仕事でありながら締め切りのないタスクなど存在するのかと考えれば、あらゆる仕事が第一領域に入ってくるだろう。

もちろん、問題は「7つの習慣」そのものにあるのではない。

疑いもなく、この本は素晴らしいエッセンスに満ち溢れている。

そうではなく、真の問題は例えば上記のマトリックス1枚をプリントして部下に配り、

「仕事とは、重要と緊急の2軸で考えなければならない。よく覚えておきなさい。」

などと説明して、教育をしたつもりになっている無能なコンサルタントや上司の存在である。

このような輩は、「生兵法は大怪我のもと」を地で行く無能であり、組織にとって百害あって一利もない。

7つの習慣の「第3の習慣 重要事項を優先する」とは、リーダーにとって

・組織にとって何が重要であり、なにが緊急なのか

・そこからブレイクダウンして、一人ひとりにとって何が重要であり何が緊急なのか

・その結果、上司としてどのような優先順位を部下に期待しているのか

という価値観を、組織や部下と統一するための手段の一つに過ぎない。

決して「何が重要で何が緊急であるのか、根本から考えなさい」というツールではない。

*

もちろん、ひとりひとりのビジネスパーソンが自分の人生や仕事をグランドデザインし、主体的に仕事を考えるツールとして使う限りは、この限りではない。

そこまで考えて「7つの習慣」を血肉に出来ている人であれば、きっと近い将来、より大きな責任を担っていくことになるだろう。

しかし、コンサルタントや上司からある日突然このようなチラシを与えられ、「プライオリティマトリックスを作れ」などと言われたら遠慮なく反論してもらいたい。

「重要と緊急の価値観を提供して下さい」と。

そこで抽象的なことしか言えない上司、あるいは部下に考え方を丸投げにするようなリーダーは、残念ながら仕事ができない。

さっさとルーティンワークに戻ったほうが、残念ながらよほど生産的だ。

製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。 (2026/01/19更新)

単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。

本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】

・開催日:2026年2月12日(木)

・時間:12:00〜13:00

・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)

・参加費:無料(定員150名)

本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}

・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者

・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者

・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方

・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者

【セミナーの内容】

・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)

・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)

・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換

・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有

【登壇者】

奥田 真輔 氏

システム開発やITコンサルティングを経て、

外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、

メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。

現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、

日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。

岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)

野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。

その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。

BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。

WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。

2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。

【お申込み・詳細】

こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。

【著者プロフィール】

株式会社識学

人間の意識構造に着目した独自の組織マネジメント理論「識学」を活用した組織コンサルティング会社。同社が運営するメディアでは、マネジメント、リーダーシップをはじめ、組織運営に関する様々なコラムをお届けしています。

webサイト:識学総研

Photo by Miikka Luotio on Unsplash