セブン-イレブンの宅配で密度の経済性はどうなる?

2021年8月、セブン-イレブンが、2025年までに30分以内の宅配サービスを国内2万店規模に拡大する方針、との報道がありました。

同サービスは「ネットコンビニ」として、買い物に不便を感じる方を主な対象とし、2017年に開始しましたが、当初は北海道等の一部地域限定で最短2時間以内の配送でした。

今回の、全国展開かつ最短30分という方針の狙いについて、記事でも「新型コロナウイルス禍で急拡大するネット宅配を取り込む」と表現されており、これまでとはステージが変わった印象があります。(注1)

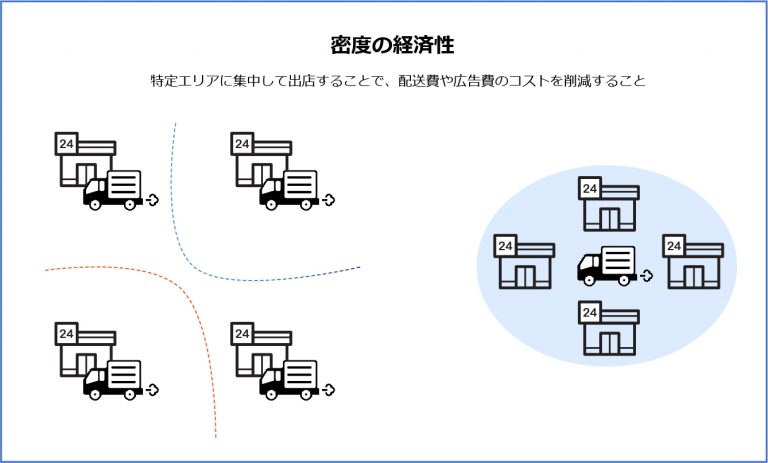

セブン‐イレブンの「配送」といえば、「ドミナント出店」による「密度の経済性」の実現が想起されます。

密度の経済性とは、一つの地域に店舗や物流センターを集中配置することで、物流や広告などのコストが削減できることです。

そして、限られた地域への集中出店でコスト面の優位を作り、自社が競合を圧倒する地域を構築することを、「ドミナント方式」と呼びます。

このドミナント出店は、セブン‐イレブンがCVS業界(コンビニエンスストア業界)において突出した収益性を実現している要因の一つになっていると考えられています。

<参考>:なぜセブンイレブンは全国展開していなかったのか?密度の経済性で考える

しかしこれはあくまで「物流センター等から店舗への配送」の話であって、「店舗から消費者への配送」における優位性が生まれるメカニズムについては、別途考える必要がありそうです。

30分以内で配達する難しさ

さてここで、コンビニの主な利用シーンを考えてみましょう。

私たちは日々の生活の中で、食事やちょっとした日用品を買うなど、「今、欲しいと思ったものを」「すぐに手に入れるために」「近くの」コンビニを利用しています。

このようにランダムに発生するニーズに対し30分以内のような短時間で宅配に対応するには、非常に難易度の高い需給のマッチング(いつどのくらい発生するかわからない配送需要に対し、固定的な配送機能を持ち対応する)を行う必要があります。

実はこうした問題を、テクノロジーを活用して解決し、事業展開しているのが、出前館やウーバーイーツ等のデリバリープラットフォームです。

コンビニとしては、こうした外部のデリバリープラットフォームを活用することも有力な選択肢になってきます。

実際に、ローソンは2019年からウーバーイーツを導入、ファミリーマートも2020年からmenuを導入するなど、デリバリープラットフォームを活用した宅配を行っています。

一方のセブン‐イレブンは、車両やドライバーはアウトソースするものの、最適配送のシステム自体は内製化する方針を出しており、各社の戦略の違いが明らかになっています。(それぞれ各社WEBサイトの情報より)

デリバリープラットフォームの経済性と、今後の競争の行方

では、こうした「デリバリープラットフォーム」の経済性はどのようなものでしょうか?

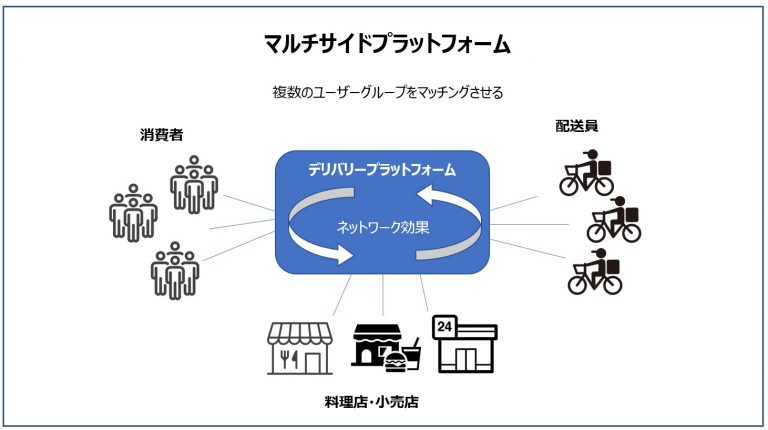

まず、一般的にプラットフォームにはユーザーが増えれば増えるほどその利用価値が高まるという「ネットワーク効果」が働きます。

またプラットフォームには、多くの場合複数のユーザーグループが存在し(マルチサイドプラットフォーム)、あるユーザーグループの数が増えることが、別のグループのユーザーにとっての価値になるという、相互のネットワーク効果も働きます。

デリバリープラットフォームでは、モノを届けたいユーザーグループ(料理店や小売店)と、空いている時間を使い報酬を得たいユーザーグループ(配送員)、そして、配達してほしいユーザーグループ(消費者)の3つのグループをマッチングさせていることになります。

このプラットフォームが価値を高めるために、それぞれのユーザーグループを囲い込むこと、また、マッチングの精度を上げることが重要になります。

<参考>:エアビーとドアダッシュ成長の比較~2020年に最も注目を集めたIPO2社~

大手コンビニは全国に多くの店舗網を持ち、豊富な商品展開によりユーザーの支持を得ているため、デリバリープラットフォームにとっては、コンビニがユーザーグループに加わることで、飛躍的にプラットフォームの価値を高めることが期待できます。

コンビニにとっても、急速に拡大したデリバリープラットフォームを活用することにより、短時間の宅配サービスを、スピーディーに広く展開することが可能となる点において、大きなメリットがあります。

しかし、宅配に関わる顧客接点とデータはデリバリープラットフォーム側に集約されることになる点は留意が必要です。

その点、自前での配送システム構築を選んでいるセブン‐イレブンは、デリバリープラットフォーム各社に匹敵する配送需給マッチングの実現や、宅配サービス自体の魅力(商品バリエーション、価格、配送スピード等)を上げていくことが必要となる一方、顧客接点とデータを自社で保持することができます。

また別の視点では、今後コンビニ宅配サービスが浸透していった際、コンビニ宅配間の競争も気になるところです。

競争のポイントは複数ありますが、特に冒頭で述べたドミナントを実現しているセブン‐イレブンは、ある地域において最も店舗数が多く、消費者が重視するであろう「商品の豊富さ」や「配送時間の短さ」において他コンビニに優位に立てる可能性があります。

コンビニ宅配が今後日本の社会においてどの程度浸透していくか、また、その結果としてCVS業界の競争環境がどう変わっていくか、注目ですね。

(注1)https://www.jiji.com/jc/article?k=2021082300989&g=eco

(執筆:槙本 裕介)

単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。

本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】

・開催日:2026年2月12日(木)

・時間:12:00〜13:00

・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)

・参加費:無料(定員150名)

製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。

本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}

・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者

・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者

・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方

・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者

【セミナーの内容】

・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)

・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)

・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換

・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有

【登壇者】

奥田 真輔 氏

システム開発やITコンサルティングを経て、

外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、 メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。

現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、

日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。

岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)

野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。

その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。

BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。

WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。

2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。

【お申込み・詳細】

こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。

(2026/01/19更新)

【著者プロフィール】

日本で最も選ばれているビジネススクール、グロービス経営大学院(MBA)。

ヒト・モノ・カネをはじめ、テクノベートや経営・マネジメントなど、グロービスの現役・実務家教員がグロービス知見録に執筆したコンテンツを中心にお届けします。

Photo by 0507 koibito