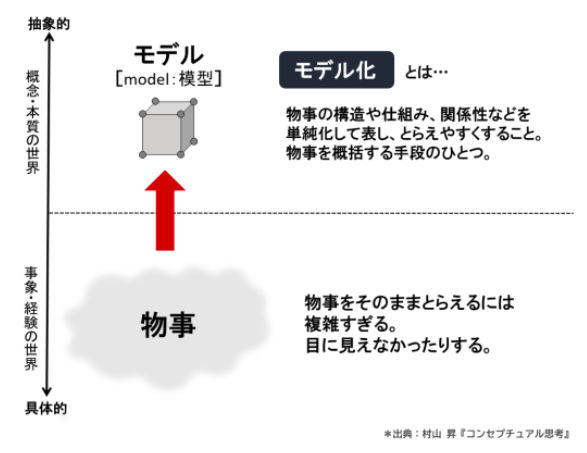

モデル化とは「思考上の模型づくり」

モデル(model)とは模型を意味します。その字のごとく、「実物を模して(=真似て)形にしたもの」です。

世の中で起こる事象や経験をそのままとらえるには複雑すぎることがよくあります。

また、目に見えなかったりするので、他者と共有することが難しいことも多い。そんなとき、物事の構造や仕組み、関係性などを単純化して表し、とらえやすくすること。それが「モデル化」です(下図)。

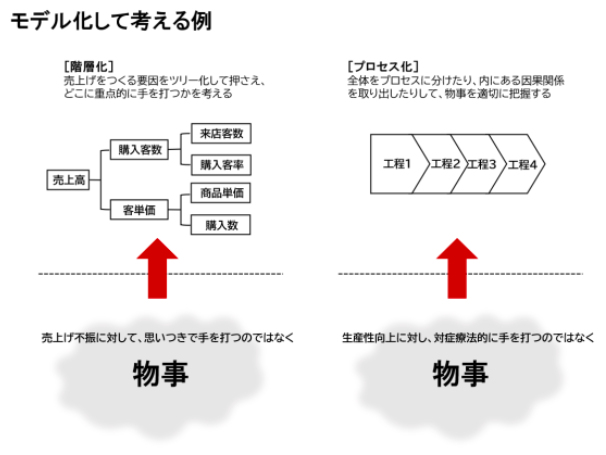

モデル化して考えるというと少し難しいことをやっているように感じますが、私たちはふだんの仕事現場でよくやっています。

例えば、売上げがなかなか上がらない状況に接しているとき、漫然と対策を考えるのではなく、売上げをつくる要因をツリー化して押さえ、どこに重点的に手を打つか議論します。そのツリー図起こしがモデル化して考えるということです(下図)。

同様に、生産性を上げようとするとき、工程を分けてながめ、そこにある因果関係を取り出して適切な対応策を考えます。

そういった全体をプロセスに分ける、因果関係を押さえるというのもモデル化です。

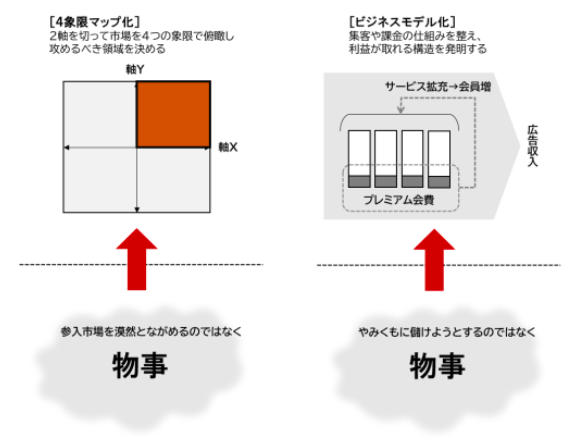

また、市場参入するときに市場を4象限マップでとらえたり、儲ける仕組みを発明したりするビジネスモデル構築もモデル化です。

私たちは具体次元であれこれ起こる事象に振り回されます。すると往々にして、思いつきで手を打ったり、対症療法的な処理をするだけでその場しのぎをしたりします。

しかしそんなときこそ、抽象次元に上がって状況を構造的にとらえ、図化してとらえる必要があります。

物事を類型化する訓練でモデル化の力を養う

私はコンセプチュアル思考の研修で、物事を類型化するワークをよく取り入れています。

類型化とは、ある種の物事を共通する特徴や性質によって、より小さななかま(=類)に分けることです。

類型化の題材として例えば、「時計を類型化しなさい」とか「酒を類型化しなさい」のように物(モノ)を持ってくる場合があります。これは比較的簡単です。

しかし、題材を「創造性を類型化しなさい」とか「幸福を類型化しなさい」などのように抽象的な概念をもってくると、難度が一気に増します。どんな基軸で創造性や幸福を切り取り、分けていくかには、とても多様な答えがあり、その人の思考の深さが試されるからです。

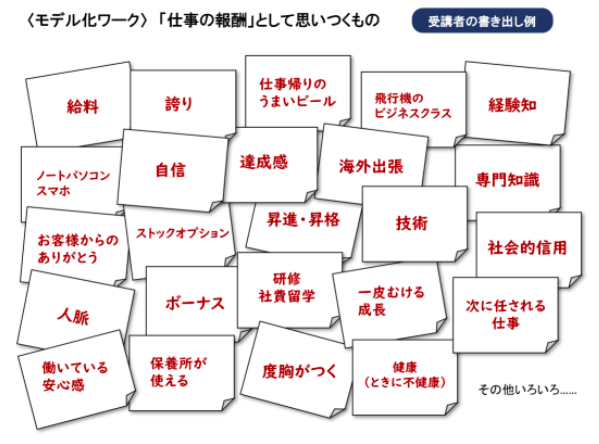

さて本稿では、「仕事の報酬」を題材にしたときの様子を紹介しましょう。

私はこのワークを企業内研修で行っていますが、研修でなくとも、みなさんの職場で複数が集まってもできますし、個人でもできます。

【設問】

作業1:「仕事の報酬」として思い浮かぶものをいくつもあげなさい。

作業2:それら仕事の報酬を類型化し、1枚の図(絵)にまとめなさい。

「報酬」という言葉を辞書で調べると「労働に対する謝礼のお金や品物」などと出てきます。確かに報酬の第一義は勤労の対価としての金品です。

しかし、仕事がそれを成し遂げた者に与えてくれるものは、金品だけではなさそうです。

研修の場合まず、作業1をグループでブレーンストーミングをやります。

各自が付箋紙に仕事の報酬だと思うものをどんどん書き出します。すると予想以上にたくさんの付箋紙がテーブルに並ぶので受講者たちは驚きます。

例えば下図のような報酬が出てきます。この書き出しをどれくらい豊かにできるかはグループ・個人で差が出ます。仕事の報酬と聞いて、イマジネーションをどこまで掘り下げ広げられるかは、能力の差というより、仕事に対する意識の深さの差かもしれません。

「仕事は給料を得るためだけのもので、できるだけラクにすませたい」と構えている人は、やはり答えは豊かに出てきません。

さて、それで肝心なのが作業2です。出てきた仕事の報酬の小片をどう類型化し、全体として1枚の図に表現するか。これはもっと大きな差が出ます。

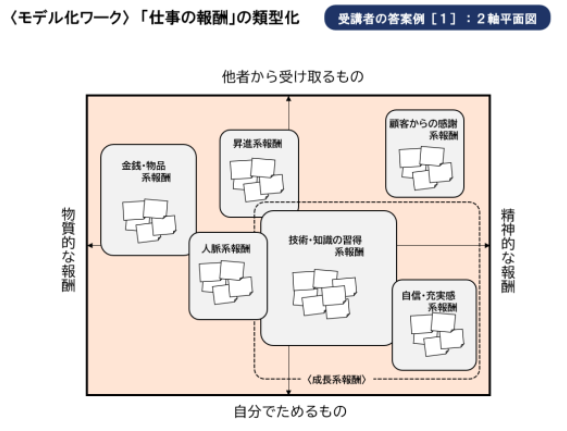

受講者から出てくる典型的な答案を1つ紹介しましょう(下図)。ヨコ軸に「物質的な報酬/精神的な報酬」、タテ軸に「自分でためるもの/他者から受け取るもの」を取り、2軸平面図としてまとめたものです。

4象限の各所に類型化された報酬群が配置されています。軸を切る目線も根源的なところに下りていっていますし、類型化も適当です。これくらいできれば、及第点といったところでしょうか。

メタファーを用いる図は記憶に残りやすい

研修を長くやっているといろいろな名作に出合います。

1つの概念をめぐってさまざまなモデルが出てくるのが、コンセプチュアル思考のおもしろいところでもあります。受講者ワークのなかからユニークな答案をさらに3つ紹介しましょう。

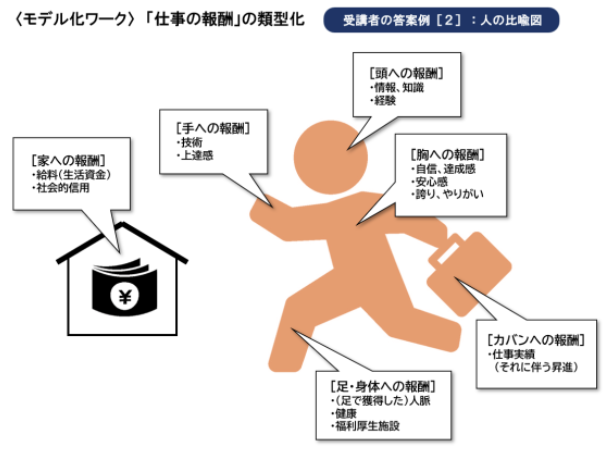

答案例[2]と[3]は「比喩図」の優秀例です(下図)。それぞれ「ヒト」と「樹木」をメタファーとして報酬群をいろいろに当てはめています。こうした卑近なものになぞらえる図は注目されやすく、記憶に残りやすいという利点があります。

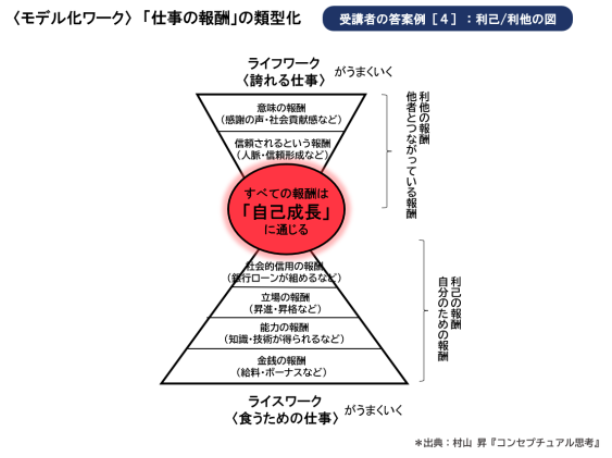

答案例[4]も独自の目線が入っている点で印象に残るものです(下図)。この図では「利己/利他」という基軸上に報酬群が並べられました。利己/利他という根源的要素を掘り出してきた着眼力と、ライフワークと対になる「ライスワーク(コメの仕事=食うための仕事)」の言葉選び、そして中央に置いた「すべての報酬は自己成長に通じる」というコアメッセージは、全体として思考の強さがあります。

このようにモデル図を起こし固めていく過程で、「仕事の報酬」という概念が自分のなかにしっかりと構築ができます。

さらには報酬観という自分なりのものの見方が醸成されます。漫然と世の中の事象に向き合うのではなく、このモデル化ワークのように、事象の奥にある本質は何か、要素間の関係性はどんなものか、それを引き出して単純な模型に表してみる。これがビジネスを力強く進めていく上で大切な思考態度となります。

(執筆:村山 昇)

単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。

本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】

・開催日:2026年2月12日(木)

・時間:12:00〜13:00

・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)

・参加費:無料(定員150名)

製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。

本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}

・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者

・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者

・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方

・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者

【セミナーの内容】

・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)

・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)

・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換

・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有

【登壇者】

奥田 真輔 氏

システム開発やITコンサルティングを経て、

外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、 メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。

現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、

日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。

岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)

野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。

その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。

BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。

WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。

2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。

【お申込み・詳細】

こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。

(2026/01/19更新)

【著者プロフィール】

日本で最も選ばれているビジネススクール、グロービス経営大学院(MBA)。

ヒト・モノ・カネをはじめ、テクノベートや経営・マネジメントなど、グロービスの現役・実務家教員がグロービス知見録に執筆したコンテンツを中心にお届けします。

Photo by airfocus