30年ほど前、オタクは、「キモくて不気味でコミュニケーションできない人々」とみなされていた。

しかし今日ではそうではない。オタクという言葉は“推し”という言葉と同じぐらいカジュアル化し、要するに、誰でもオタクと名乗れるようになった。

それで救われた人もいるし、かえって救われなかった人、誰でも名乗れるようになったオタクを名乗りづらくなった人もいるように思う。今日は、そんなオタクという言葉の過去と現在について振り返ってみたい。

はじめに「オタクは異端である」という宣告があった

オタクの過去を振り返る際のスタート地点をどこに置くのかは、論評の性質によって早くなることも遅くなることもある。

本論では、さしあたり1983年から話を始めたい。1980年代の段階でオタクはすでに存在していて、当時は「おたく」と平仮名で書くのが一般的だった。

では、その1983年に何が起こったか。オタクに宣告が下されたのである。この年、中森明夫というライターが漫画『ブリッコ』にオタクをケチョンケチョンに貶す文章を寄稿した。

ここぞとばかりに大ハシャギ、アニメキャラの衣装をマネてみる奴、ご存知吾妻まんがのブキミスタイルの奴、ただニタニタと少女にロリコンファンジンを売りつけようとシツコク喰い下がる奴、わけもなく走り廻る奴、もー頭が破裂しそうだったよ。それがだいたい十代の中高生を中心とする少年少女たちなんだよね。

それでこういった人たちを、まぁ普通、マニアだとか熱狂的なファンだとか、せーぜーがネクラ族だとかなんとか呼んでるわけだけど、どうもしっくりこない。なにかこういった人々を、あるいはこういった現象総体を統合する適確な呼び名がいまだ確立してないのではないかなんて思うのだけれど、それでまぁチョイわけあって我々は彼らを『おたく』と命名し、以後そう呼び伝えることにしたのだ。

上掲は『別冊宝島109 おたくの本』からの孫引きだが、このように中森明夫はオタクを貶し、以後、オタクはユースカルチャーの異端とみなされるようになった。

中森明夫は、当時「新人類」と呼ばれたユースカルチャーの旗手の一人で、このコラムは新人類、ひいてはユースカルチャー全体からオタクを切り離し、破門する宣告となった。

評論家の大塚英志は、この中森明夫も含めた新人類について、「東京などの大都市圏に住み、商品選択能力に優れ、それをとおして自己表現するのが巧い個人主義者」といった書き方をしている。

かみ砕いて言えば、「高価な品やセンスのある品をセレクトし、それを身に着けて洒落た生活をするのが得意な個人主義者」といったところだろうか。

1980年代の段階では、この「新人類」のような個人主義的ライフスタイルは相応に大きな都市の、相応に富裕な階層でなければ実現のしようがなかった。

一方、田舎に住み、個人主義的ライフスタイルからほど遠かった人々もオタクを胡散臭げに眺めていた。

自分の趣味に埋没するオタクも「新人類」と同様、個人主義者ではある。その点だけでも田舎の集団主義的な人々、個人と家族と地域の境界が曖昧な人々とはどこか相いれなかった。

そのうえ田舎の集団主義的な人々からみて、オタクの趣味活動やライフスタイルは理解困難だった。なぜなら、たとえオタクたちの愛好する漫画やアニメそのものが有名だったとしても、オタクの趣味活動は田舎の集団主義的なライフスタイルに対し無頓着・無神経で、なかには二次創作や同人誌といった、事情を知らぬ者には怪しげでしかない活動に手を染める者もいたからだ。

そのうえ、オタクらしいライフスタイルを貫くためには、特に当時は時間やお金の大半を趣味ジャンルに突っ込まなければならかった。そのため、(これも中森明夫がdisったところだが)何歳になっても親が買ってきた安物の衣服を着て平気な顔をしていた。ゆえに垢抜けない。

「なぜ、20世紀にオタクがあれほどバッシングされ得たのか」を振り返る際、過去の文献は都市部の「新人類」による異端宣言を挙げている。

それは間違っていない。だがそれだけでなく、田舎でもオタクの評判は悪かった。地域共同体に馴染まない個人主義者であること、垢抜けていないこと、漫画やアニメやアイドルを地域共同体の人々には理解できない様式で楽しんでいること、すべてが浮いていた。

つまり大都市圏のアーリーアダプターである「新人類」とそのフォロワー達から異端視されていたのに加え、レイトマジョリティやラガードである田舎の地域共同体の人々からも異端視されていたわけで、オタクは、世間の両側から異端視されていたのである。一時期、NHKが「オタク」を放送禁止用語に指定したのも、そうした状況下での出来事と理解されなければならない。

オタクの大衆化を支えていたもの

80-90年代のオタクは、このように全方位から異端扱いされていたのに加え、アニメを観るにも漫画の二次創作を楽しむにも今日には無い苦労があった。

すなわち、当時は大容量のクラウドもサブスクリプションサービスも無く、ネット通販さえ無かったから、オタクをやっていくにはお金も時間も根性も必要だった。ビデオデッキやビデオテープを持っていること、漫画や同人誌を大量に所蔵できるオタク自身のためだけの部屋を持っていること、等々は当たり前のことではない。

社会学者の宮台真司は、『サブカルチャー神話解体』のなかで、オタクと新人類が分岐していった時期を70年代と見定め、それは東京の進学校において起こったと述べているが、それは理解できることだ。なぜなら、青少年が個人主義者としてのメンタリティを持て、なおかつオタクらしいライフスタイルを貫ける経済的背景と(この時代のストレージ領域にあたる)子ども部屋を揃えられたのは、70年代の段階ではかなり”進んだ”家庭に限られていただろうからだ。

そのオタクが、時代を経るごとに大衆化していく。

「オタクが大衆化していったのはいつから?」という問いも、色々な世代のオタクが色々なことを言いたがるものだ。が、さしあたりここでは統計的な目安を紹介しておこう。

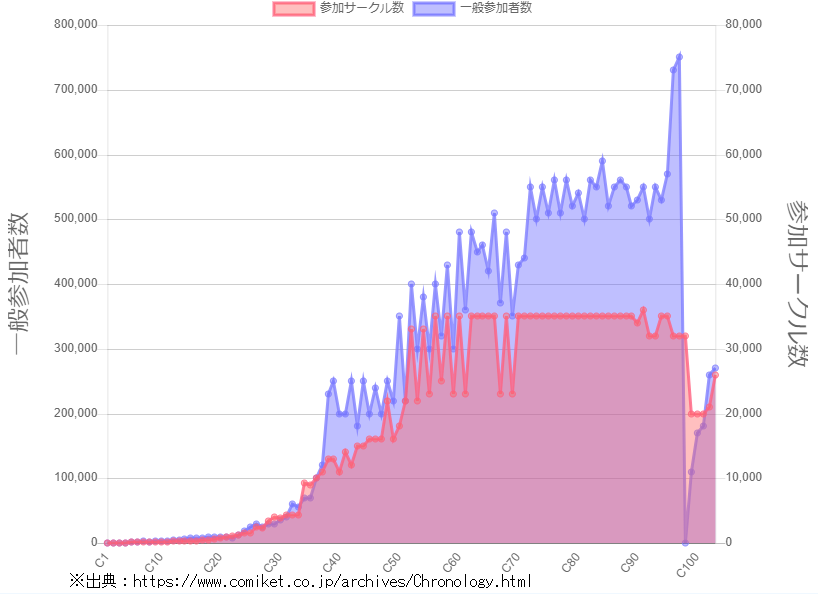

コミックマーケットの参加者数は、オタクの大衆化を推しはかる指標の一つでしかない。だが、有力な指標の一つである。

オタクは着実に増え続け、大衆化してきた。その流れは21世紀になっても引き継がれ、今日に至っている。

そうしたなかで、オタクのイメージも大きく変わった。

先に述べたように、80-90年代のオタクは理解しがたい個人主義者で、オタクという言葉には明確なスティグマ性が宿っていた。しかし00年代中頃、ちょうどドラマ『電車男』がヒットしテレビタレントが続々と「自分もオタクなんです」と述べるようになった頃から、そうしたスティグマ性が急速に薄まっていった。

経済的にもオタクがクローズアップされていく。経済学者の森永卓郎が『萌え経済学』を書いたのが2005年。若者の消費活動が停滞した00年代において、オタクが自分の趣味対象に費やすお金は無視できないもののように思われた。

「萌えおこし」や「聖地巡礼」が喧伝されるようになり、その後もアニメやゲームといった、オタクたちがとりわけ愛好してきたジャンルが広まっただけでなく、オタクらしいアニメの視聴の仕方、オタクらしい漫画の読解といった、オタクリテラシーとでもいうべきものも相応に広がっていった。まさに、オタクの大衆化だ。

何がオタクの大衆化を可能にしたのか。

時代時代のコンテンツが青少年にオタクの世界へいざなった、という視点を持つこともできよう。『アンジェリーク』『新世紀エヴァンゲリオン』『涼宮ハルヒの憂鬱』『刀剣乱舞』等々の作品がそれぞれの時代の青少年を魅了し、作品そのものだけでなく、オタクとしてのアイデンティティやリテラシーをも広げていったと言っても、大きな間違いではないだろう。

そうしたヒット作の背景には、マスマーケットを成立させたい企業の思惑も見え隠れする。いわゆるメディアミックスの手法はKADOKAWAが始めたといわれるが、今日ではそうした手法はより洗練され、SNS等と強力に結びつきあっている。

だが、どんなに作品が優れていても、その作品を受け取れる人、特にその作品をオタク然としたかたちで楽しめる人が増えなければオタクは大衆化しない。そういう視点で考えた時に重要に思われるのは、オタクがオタクであるために必要とされたハードウェアやソフトウェアの普及だ。

さきほど、オタクにはストレージ領域としての部屋が必要だ、ビデオデッキとビデオテープが必要だと私は書いたが、これは80年代においてまずまず敷居の高いものだった。『新世紀エヴァンゲリオン』などを創った庵野秀明はインタビューのなかでビデオテープが高価だったさまを述べているが、そもそもビデオデッキが発売されたのは1970年代中頃のことだ。

自分の好きなアニメ作品を繰り返し視聴したりコマ送りしてつぶさに観察したりするためには、ビデオデッキがなければ話にならない。アニメがサブスクリプションで見放題になった今では意識しづらいが、かなり長い間、アニメオタクがアニメオタクでいるための生命線はビデオデッキやLDプレイヤーといったハードウェアだった。

部屋も同様である。今でこそ、漫画はPCやスマホで読むことが一般化しているが、かつては漫画を所蔵するには専用の部屋が、おそらく青少年の場合は子ども部屋が必須だった。しかも、子ども部屋が与えられさえすれば良いというわけではない。

これは、知る人ぞ知る「1985年・95年・2010年までのオタク部屋の変遷」をイラスト化したものの1985年のイラストだが、オタクにとって、部屋は個人的な趣味活動にすべて費やせる状態でなければならない。さきほど述べたビデオデッキやビデオテープにしても、漫画本や同人誌にしても、自分の部屋の丸ごとが自分で使えるようでなければ所蔵しようがないからだ。みずから同人誌を作るとなれば尚更である。

「自分の部屋を自分で使うのは当たり前じゃないか」という人もいるかもしれないが、それは”進んだ”家庭の子ども部屋の話だ。たとえば私が過ごした80~90年代の田舎にも子ども部屋はあったが、子ども部屋と銘打っていても、押し入れには家族の冬布団がおさまっていたり、親が買ってきた旅行の記念品が置かれていたりすることが多く、子どもの側もそのことに違和感をおぼえていなかった。上掲のようなオタクの部屋が田舎において許され、珍しくなくなるにはもう少し時代を経なければならない。

そしてパソコンとゲーム機。

スマホとPC、あとは液タブあたりを持っていればオタクとしてひととおりのことができるのは2020年代の話。かつてはパソコンやゲーム機がなければゲームも遊べず、インターネットやパソコン通信もできなかった。オタクのライフスタイルを支えるパソコンはDOS-V互換機の普及によって敷居が下がり、ユーザー自身が設定をいじらなくて済むwindowsシリーズの発展・普及とともに決定的になった。

そうしたパソコンの普及を、家庭用ゲーム機が補佐する。家庭用ゲーム機はシミュレーションゲームやギャルゲーにおいてパソコンに劣り、アクションゲームやシューティングゲームにおいてアーケードゲームに劣る存在だったが、未成年者でもアクセスしやすいハードウェアだった。「パソコン版やアーケードゲーム版で遊びたいゲームを家庭用ゲーム機で遊んだ」という経験はオタクになった人の未成年時代には結構あったんじゃないだろうか。

オタクは無条件に増えたではなかった

振り返ってみると、オタクが大衆化していく過程にはさまざまな要素が組み合わさっていた、と思わざるを得ない。

まず、傑作や快作が出現しなければそのフォロワーやファンたるオタクは増えなかったろう。その傑作や快作が次々に生まれる素地として、コミックマーケットや雑誌『ファンロード』のような“場”が果たした役割も見過ごせない。

そしてハードウェアやソフトウェア。2020年代ほど簡便ではなかった時代において、ストレージとしての部屋とビデオデッキやゲーム機やパソコンといった機器はオタクをやっていくうえで必要なものだった。

オタクが大衆化していった背景には、これらのハードウェアの大衆化が重なり合ってみえる。Windowsが登場し、OSもアプリケーションもどんどん使いやすく整備されていったこともオタクの大衆化に大きく貢献しているだろう。

加えてスティグマとしてのオタク差別の終焉。

80~90年代にオタクであることは、大都市圏でも田舎でも異端視されることと背中合わせだった。だからこそ「オタクをやめてカタギになる」「オタクか、一般人か」といった言い回しが用いられたわけだが、本当にオタクが大衆化するためにはオタクに対する差別意識が解消されなければならなかった。

自分の趣味を存分に楽しむ個人主義的ライフスタイルが異端視されなくなった度合いも、アニメやゲームといったジャンルが蔑視されなくなった度合いも、20世紀と比べれば隔世の感がある。そうして大衆化していき、とことん大衆化し尽くした結果、オタクも一般人も境界が無いところにたどり着いたのが今日の状況だろう。

この、もはや特定の趣味人を指す言葉ですらなくなったオタクという語彙、ひいてはオタク界隈が発展させてきたジャンル群が今後、どこに向かっていくのかはわからない。私個人は、あまり予断を許さない状況にあるのではないかと心配していたりする。が、さしあたって今は、かつて異端とみなされ蔑視されてきた者の一人として、今日の状況を喜んでおきたい。かくしてオタクは大衆化していった。大筋として、それはオタク自身にも好ましく、実り豊かな変化だったはずである。

単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。

本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】

・開催日:2026年2月12日(木)

・時間:12:00〜13:00

・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)

・参加費:無料(定員150名)

製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。

本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}

・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者

・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者

・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方

・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者

【セミナーの内容】

・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)

・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)

・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換

・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有

【登壇者】

奥田 真輔 氏

システム開発やITコンサルティングを経て、

外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、 メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。

現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、

日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。

岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)

野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。

その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。

BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。

WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。

2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。

【お申込み・詳細】

こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。

(2026/01/19更新)

【プロフィール】

著者:熊代亨

精神科専門医。「診察室の内側の風景」とインターネットやオフ会で出会う「診察室の外側の風景」の整合性にこだわりながら、現代人の社会適応やサブカルチャーについて発信中。

通称“シロクマ先生”。近著は『融解するオタク・サブカル・ヤンキー』(花伝社)『「若作りうつ」社会』(講談社)『認められたい』(ヴィレッジブックス)『「若者」をやめて、「大人」を始める 「成熟困難時代」をどう生きるか?』『健康的で清潔で、道徳的な秩序ある社会の不自由さについて』(イースト・プレス)など。

twitter:@twit_shirokuma

ブログ:『シロクマの屑籠』

Photo:MiNe