以前「地頭の良さ」についての記事を書いた事がある。

「地頭の良い人」と、そうでない人の本質的な違いはどこにあるか。

コンサルタントをやっていた頃、良いか悪いかは別として、採用に関して「地頭の良さ」を重視する風潮があった。

地頭の良い人間は一定の訓練でそれなりのコンサルタントになる。だが、お世辞にも地頭の良いとはいえない人間は、いつまでたっても一人前になれなかったからだ。

実際、私が20代半ばで所属していた部署では、中途採用にあたって「学歴」をさほど重視していなかった。

重視していたのはとにかく「地頭」だ。

記事に書いたが、私は「地頭の良さ」というのは、「インテリジェンス」、すなわち「僅かな情報から、多くの事象を読み取る能力」だと考えている。

実際、「地頭が良い人」から得られる情報の中で最も貴重なのは、「思考の切り口」だ。

「そのような見方があるのか」との気づきを与えてくれる人々と話すのは、刺激的で、心地よい。

*

ところが、逆に「頭が悪そうな物言い」をする人たちもいる。

もちろんこれは、あくまでも「悪そう」なので、中身に関しての話ではない。

が、「損してるなあ……この人」と思うのだ。

例えば、この時期は新卒採用のシーズンだが、面接官から「質問はありますか?」と聞くと、頻繁に

「強みはなんですか」とか「ビジョンについて詳しく教えて下さい」

といった「いつもどおりの」質問を投げてくる学生がいる。

思い当たる方もいるだろう。

だが、この質問は残念ながら「頭が悪そう」に見えてしまう。

多くの場合、面接官は「またか」と、うんざりして、例えば

「両方ともwebサイトに書いてありますが、ご覧になりましたか?」と聞くのだ。

あるいは、面接官も同様に学生から「品定め」されている。

面接官が「その志望動機であれば、ウチでなくても良いのでは?」

と安直に聞けば、学生はうんざりして

「(当たり前じゃないか。他社と同じようなことしかしてないのに。この面接官、レベル低いのかな?)」

と思うだろう。

上のエピソードを読んで

「お互い準備不足なのでは?」という方もいるかもしれない。

でも、そうではない。

準備不足はもちろんダメなのだが、

それ以上に、相手をうんざりさせる質問そのものがダメなのだ。

「無神経」な表現

ここで重要なのは「ビジョンはなんですか?」「ウチでなくてもよいのでは?」という質問のどこが悪いのかだ。

私もきちんと言語化できていなかったが、最近になって、本多勝一氏の「日本語の作文技術」を読み返したとき、ようやく理解した。

要するに「頭が悪そうな物言い」というのは「無神経」なのだ。

例えば、本多勝一氏は「無神経」な文章の例として、次の文章を挙げ「ヘドが出そうな文章の一例」と辛辣なコメントをしている。

只野小葉さん。当年五五歳になる家の前のおばさんである。

このおばさん、ただのおばさんではない。ひとたびキャラバンシューズをはき、リュックを背負い、頭に登山帽をのせると、どうしてどうしてそんじょそこらの若者は足もとにも及ばない。

このいでたちで日光周辺の山はことごとく踏破、尾瀬、白根、奥日光まで征服したというから驚く。

そして、この只野さんには同好の士が三、四人いるが、いずれも五十歳をはるかに過ぎた古き若者ばかりなのである。

マイカーが普及し、とみに足の弱くなった今の若者らにとって学ぶべきところ大である。子どもたちがもう少し手がかからなくなったら弟子入りをして、彼女のように年齢とは逆に若々しい日々を過ごしたいと思っている昨今である。

読んでみると、たしかにこの文章はなんとなく「うざったい」し、スマートに見えない。

一体なぜそう感じるのか。

その理由について、本多勝一氏は、「あまりにも紋切型の表現で充満しているからである」と言う。

「◯◯さん、当年◯◯才……」という書き出し。

「このおばさん、只者ではない」という、自分だけいい気になっているような表現。

「どうしてどうして」「そんじょそこらの」「足元にも及ばない」という手垢のついた表現。

「ことごとく」「踏破」「征服」といった大仰すぎる言葉。

これらはすべて、「安直な表現」だ。

誰かが使っていた表現を、考えもなしに、そのまま使っただけ。

だから、無神経に見える。

無神経な著者は、すくなくともスマートには見えない。

本多勝一氏は、次のように指摘している。

紋切型を平気で使う神経になってしまうと、そのことによる事実の誤りにも気付かなくなる。

たとえば「……とAさんは唇を嚙んだ」と書くとき、Aさんは本当にクチビルを歯でギュッとやっていただろうか。

私の取材経験では、真にくやしさをこらえ、あるいは怒りに燃えている人の表情は、決してそんなものではない。

なるほど実際にクチビルを嚙む人も稀にはあるだろう。

しかしたいていは、黙って、しずかに、自分の感情をあらわしようもなく耐えている。耐え方の具体的あらわれは、それこそ千差万別だろう。

となれば、Aさんの場合はどうなのかを、そのまま事実として描くほかはないのだ。

「吐きだすように言った」とか「顔をそむけた」「ガックリ肩を落とした」なども、この意味で事実として怪しいきまり文句だろう。

先日書いた「仕事は、キレたら負け。」という記事の冒頭に、ヤクザ映画「アウトレイジ」を紹介している。

この映画に出てくるヤクザはどれも皆、大変頭が悪そうに見えるのだが、その理由は登場人物の多くが、「紋切り型の表現」である「バカヤロー」「コノヤロー」「殺すぞ」を多用するからだ。

これは「紋切り型の表現だけを使って、頭が悪そうに見せる」ことを、制作側が明らかに狙ってやっている。

同様に、「ビジョンはなんですか」と聞く学生は、就活のマニュアルなどを見て、「ビジョンを聞くとよい」と思って質問をしているのかもしれない。

「ウチでなくてもよいのでは」と問う面接官は、「少しはウチのことを時間をかけて考えてほしい」と思っているのかもしれない。

だが「定型的に」「紋切り型に」「安直に」それをやれば、「頭が悪そうだな」と思われるだけだ。

紋切り型に言われると「頭が悪そうに見える」

紋切り型に言われると、深く考えている人から「あなた、ちゃんと考えて言ってる?」と思われてしまう。

だから、相手に届かない。

だから「紋切り型の表現」や「借りてきただけの表現」は、時として、揶揄の対象になる。

「会議でスマートに見せる100の方法」(早川書房)では、そうした「紋切り型の表現」を完全にネタ扱いしている。

「スケールする?」

「正しい選択肢を選ぶべきだ」

「イノベーションが楽しみです」

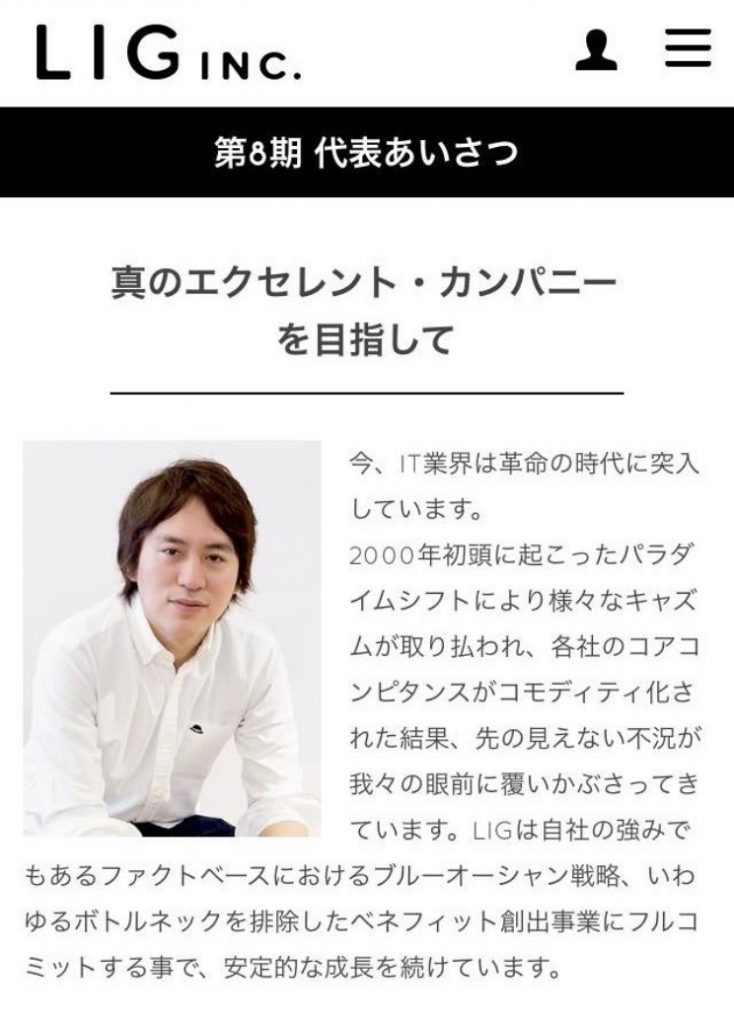

以前にバズった元LIGの岩上さんの「あいさつ」も、秀逸な皮肉になっている。

「聞きかじっただけの表現を多用すると、頭が悪そうに見えますよ」と、岩上さんは表現したかったのだろう。

なお、コーポレートサイトを見て、社長の挨拶が「紋切り型の表現」ばかりだったら、その会社の知性を疑ってもよいと個人的には思う。

ブログで説教をたれて、文末に「自戒を込めて」などと書いてしまうのも、紋切り型なので辞めるべきだ。

かっこよさそうに見えても、紋切り型の表現は、使わない。

実際には、無理して自分を賢く見せようとする人ほど、「頭が悪そうに見える」のだ。

ティネクト(Books&Apps運営会社)提供オンラインラジオ第6回目のお知らせ。

<本音オンラインラジオ MASSYS’S BAR>

第6回 地方創生×事業再生

再生現場のリアルから見えた、“経営企画”の本質とは【ご視聴方法】

ティネクト本音オンラインラジオ会員登録ページよりご登録ください。ご登録後に視聴リンクをお送りいたします。

当日はzoomによる動画視聴もしくは音声のみでも楽しめる内容となっております。

【今回のトーク概要】

- 0. オープニング(5分)

自己紹介とテーマ提示:「地方創生 × 事業再生」=「実行できる経営企画」 - 1. 事業再生の現場から(20分)

保育事業再生のリアル/行政交渉/人材難/資金繰り/制度整備の具体例 - 2. 地方創生と事業再生(10分)

再生支援は地方創生の基礎。経営の“仕組み”の欠如が疲弊を生む - 3. 一般論としての「経営企画」とは(5分)

経営戦略・KPI設計・IRなど中小企業とのギャップを解説 - 4. 中小企業における経営企画の翻訳(10分)

「当たり前を実行可能な形に翻訳する」方法論 - 5. 経営企画の三原則(5分)

数字を見える化/仕組みで回す/翻訳して実行する - 6. まとめ(5分)

経営企画は中小企業の“未来をつくる技術”

【ゲスト】

鍵政 達也(かぎまさ たつや)氏

ExePro Partner代表 経営コンサルタント

兵庫県神戸市出身。慶應義塾大学経済学部卒業。3児の父。

高校三年生まで「理系」として過ごすも、自身の理系としての将来に魅力を感じなくなり、好きだった数学で受験が可能な経済学部に進学。大学生活では飲食業のアルバイトで「商売」の面白さに気付き調理師免許を取得するまでのめり込む。

卒業後、株式会社船井総合研究所にて中小企業の経営コンサルティング業務(メインクライアントは飲食業、保育サービス業など)に従事。日本全国への出張や上海子会社でのプロジェクトマネジメントなど1年で休みが数日という日々を過ごす。

株式会社日本総合研究所(三井住友FG)に転職し、スタートアップ支援、新規事業開発支援、業務改革支援、ビジネスデューデリジェンスなどの中堅~大企業向けコンサルティング業務に従事。

その後、事業承継・再生案件において保育所運営会社の代表取締役に就任し、事業再生を行う。賞与未払いの倒産寸前の状況から4年で売上2倍・黒字化を達成。

現在は、再建企業の取締役として経営企画業務を担当する傍ら、経営コンサルタント×経営者の経験を活かして、経営の「見える化」と「やるべきごとの言語化」と実行の伴走支援を行うコンサルタントとして活動している。

【パーソナリティ】

倉増 京平(くらまし きょうへい)

ティネクト株式会社 取締役 / 株式会社ライフ&ワーク 代表取締役 / 一般社団法人インディペンデント・プロデューサーズ・ギルド 代表理事

顧客企業のデジタル領域におけるマーケティングサポートを長く手掛ける。新たなビジネスモデルの創出と事業展開に注力し、コンテンツマーケティングの分野で深い知見と経験を積む。

コロナ以降、地方企業のマーケティング支援を数多く手掛け、デジタル・トランスフォーメーションを促進する役割を果たす。2023年以降、生成AIをマーケティングの現場で実践的に活用する機会を増やし、AIとマーケティングの融合による新たな価値創造に挑戦している。

ご視聴登録は こちらのリンク からお願いします。

(2025/7/14更新)

【著者プロフィール】

◯Twitterアカウント

元Deloitteコンサルタント/現ビジネスメディアBooks&Apps管理人/オウンドメディア支援のティネクト創業者(tinect.jp)/ 能力、企業、組織、マーケティング、マネジメント、生産性、知識労働、格差について。

◯有料noteでメディア運営・ライティングノウハウ発信中(note.mu/yuyadachi)

◯安達裕哉Facebookアカウント (他社への寄稿も含めて、安達の記事をフォローできます)

◯Books&Appsフェイスブックページ(Books&Appsの記事をすべてフォローしたい方に)

◯ブログが本になりました。