先週のしんざきさんの記事

「「職位が高い人間ほど、技術的な実務から遠ざかってしまう」のを解消しようとして、失敗した時の話。」

を読んで、思い出した話があったので、書いてみたい。

この話のキモは、なんと言っても次の部分である。

細かい不満は色々とあったんですが、突き詰めてみると

「コーディングが出来るのはいいんだけど、ぶっちゃけ職位が下のヤツにあれこれ管理されるのはなんか嫌」

という、言ってしまえば極めて感情的な問題がその状況の根本原因でした。

上の話の通り、会社には、「格付け」やら「序列」やらに、強いこだわりを見せる人が、本当にたくさんいる。

彼らはわずかでも「軽んじられた」と感じると、子供のように拗ねてしまう。

例えば、こんな具合だ。

「俺のところに会議の出席案内きてないけど?」

「なんで部長に言う前に、俺のところに持ってこないの?」

「これ、席順が間違ってるだろ。」

それは極めて強力で、冷静な判断、合理性や優先度を簡単に凌駕してしまう。

いや、突き詰めると、社内のトラブルの根源は、ほとんどすべてが「序列へのプライド」と言っても良いかもしれない。

給料への不満然り。

昇進昇格に関わる足の引っ張りあい然り。

縦割りによる部門のいがいみあい然り。

パワハラ然り。

例えばこんな記事がある。

ソニーが新卒に「初任給730万円」、最大のカベは中高年社員の嫉妬!?

これまでも有能な若手社員に対して高い賃金を払う制度を検討した企業は少なくないが、中高年社員の反対で導入が見送られるケースが多かった。

ある金融系企業では、高度人材を処遇する制度を構築したものの、部長クラスの社員が「俺より給料が高いヤツが出てくるのはケシカラン」と反対して、制度の導入はあっけなく見送られたという。

(ITmedia)

グローバルで競争するために有能な人材を獲得しなければいけないことは、彼らも「頭では」わかっている。

むしろ、GAFAの出す給料に比べたら、730万円なんて、少ないくらいだ。

だが、序列重視の人物には、それが憎くて仕方がない。

グローバルの給与水準がなんだ、俺は20年も頑張ってきたんだ、実績も上げてない新卒に730万円?ふざけんじゃーねーよ!

と、自分の実力とは無関係に思ってしまう。

それが人間だ。

もちろん、こういったプライドを持つ人は、世界中にいる。

例えば米国では「エゴチスム」と表現されている。

エゴチスムは、「自己中心的な態度」を指し、組織人の最悪の病であり、組織に深刻な病理を引き起こす。

立派な大人が、自分のオフィスのカーペットの色合いや、窓からの眺めが気に入らないからといって、完全に取り乱し、まるでヒステリーのようになるのを私は見てきた。

マネジメントの第二あるいは第三ぐらいの層にも、そういう人間はいた。虚栄とエゴチスムは最高経営者の専売特許ではない。(中略)

彼の思考は硬化してしまっている。おまえではなくおれがボスだ、おれは世界一利口な人間だ、だからおれが何をすると決めたらそれが正しいのだ、というのが彼の態度だ。(中略)

このような幼稚な「エゴ」を抱えた人々が、日々社内にトラブルを生み、まともな人々はその対応に追われ、大事な仕事ができなくなる。

こうして、組織は少しずつ衰退する。

昔ながらの「上意下達」の組織では、彼らは「下」を従わせる役目で活躍できた。

だが、「知識」を扱う現代の会社では、彼らを組織に入れるデメリットが大きい。

*

話を戻そう。

冒頭の記事を読んで思い出した会社がある。

「上下関係にこだわる人を絶対に会社に入れたくない」としていたあるテクノロジー系の会社だ。

「頭の善し悪し以前に、そんな人がいると、それだけで周りの人は10倍疲れてしまうから、絶対に排除する」と、トップを始めとした役員たちは考えていた。

「どうやって排除するのですか?」と聞くと、人事の役員は

「「人を見下すクセがついてしまっている人」を、とにかく排除するように努めています」という。

「人を見下すクセのある人」なんて、どうやったらわかるのだろう?

私はどうすれば、そういう人を見抜けるのか、と聞いた。

「もちろん、簡単には見抜けません。一見、人当たりのいい人も多いですから。」

「では……?」

「前提として面接だけでは分かりづらいので、試用期間中に時間をかけて見ます。その際に「能力に対する考え方」に注意します。」

「考え方?」

「はい、例えば「人間の知能は、努力次第で大きく伸びると思うかどうか」などです。」

色々な考え方がありそうだ。

「どのように判断するのですか?」

「「伸びると思います」とお答えいただいた方は、弊社で活躍できる人です。「あまり伸びない」とか「知能は生まれ持ったもの」とお答えいただいた方は弊社では活躍の場はあまりないと思います。」

私は聞いた

「しかし……、学者の間でも意見が別れていると思います。正解はないのでは?」

役員は即答した。

「この場合は「事実としてどちらか」は、本質的にはどちらでもいいのです。これは「考え方」を見ているのですから。」

「どういうことでしょう?」

「知能などの資質が「固定的」と考えている人は、統計的に「勝ち負け」で判断することが多いです。能力や序列において「勝ち」にこだわりすぎるし、人を無意識に見下すクセがついている。」

「勝ち負け。」

「そうです。」

「本質的に、事業にとって個人の勝ち負けなど、どうでも良いと思いませんか?これは我々のように知識を扱う人間にとって、重要な考え方です。」

「……。」

「真に能力の高い人は、自分の能力について客観的に知っているので「勝つ」必要を感じていませんし、能力を誇示する必要も感じません。」

「真に高い能力を持っている人は、勝つ必要を感じない」という言葉は私にとって衝撃だった。

たしかにそのとおりだ。

そして最後に、その役員は言った。

「なかなかそういった人を完全に見抜くのは難しいのですが。こういった採用を始めてから、いわゆる「マウントを取る人」が社内からいなくなりました。素晴らしく働きやすいですよ。」

そういえば、下の記事で「Googleの社員はみんなめっちゃいい人」と書かれていたが、それに通じるものがあるかもしれない。

「この仕事について驚いたのが、民度が高すぎるって事ですね。性格が悪い人が全然いない」

「どういうこと?」

「例えば、日本企業だったら仕事を押し付けてくる人とか、何もしない人とかいるじゃないですか。Googleだと、むしろ周りの人間が気を利かせて勝手に仕事やってくれちゃったりするんですよ。だからボケっとしてるといつの間にかタスクが無くなってる」

「中学受験」を描いた漫画、「2月の勝者」でも、「みんなが「自分は1番」と思っている学校では、比較もいじめもない」と言うシーンがあった。

*

そう言えば、この会社の「判断基準」には元ネタがある。

10年ほど前に流行った「マインドセット」という、スタンフォード大学の心理学教授、キャロル・ドゥエックによる考え方だ。

彼女は、人間のマインドセットを大きく2つに分類した。

一つは、自分の能力は石版に刻まれたように固定的で変わらないと信じている「硬直マインドセット」の人。

硬直マインドセットの人物は、教室でも、職場でも、人づきあいの場でも、自分の有能さを示すことばかりに心を奪われている。

ことあるごとに自分の知的能力や人間的資質を確認せずにはいられない人たちだ。

そしてもう一つは、持って生まれた才能、適性、興味、気質は1人ひとり異なるが、努力と経験を重ねることで、だれでもみな大きく伸びていけるという信念を持つ「しなやかマインドセット」の人である。

しなやかマインドセットの人物は、自分をダメと決めつけてさじを投げたりしない。

苦境に追い込まれても、失敗をおそれずに試練に立ち向かい、こつこつと努力を積み重ねていく。

現時点での自分の能力についての情報を、不本意であってもありのままに受け入れ、「学び」に重点を置き、文句をいうのではなく、自分を向上させることに時間を使う

もちろん長期的には「硬直的マインドセット」の人が「しなやか」に変わることもあるだろう。

人間の能力は、決して固定的ではない。

(参考:全員がクリエイティブな仕事をすることが可能か、と言われれば、おそらく可能である。)

だが、現時点で「上下関係にこだわる人を、絶対に入れたくない」というならば、「マインドセット」に着目するのは、有効そうである。

そんな話を、冒頭の記事を見て、ふと思い出した。

◯Twitterアカウント

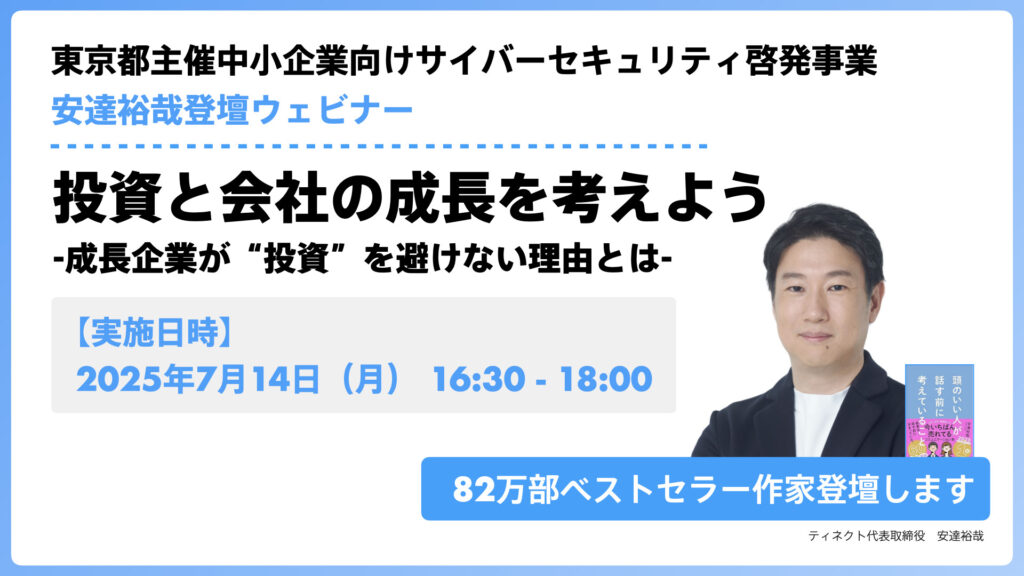

【安達が東京都主催のイベントに登壇します】

ティネクト代表・安達裕哉が、“成長企業がなぜ投資を避けないのか”をテーマに東京都中小企業サイバーセキュリティ啓発事業のイベントに登壇します。借金=仕入れという視点、そしてセキュリティやDXを“利益を生む投資”とする考え方が学べます。

ティネクト代表の安達裕哉が東京都中小企業サイバーセキュリティ啓発事業のイベントに登壇します。

ティネクトでは現在、生成AIやマーケティング事業に力を入れていますが、今回はその事業への「投資」という観点でお話しします。

経営に関わる全ての方にお役に立つ内容となっておりますでの、ぜひご参加ください。東京都主催ですが、ウェビナー形式ですので全国どこからでもご参加できます。

<2025年7月14日実施予定>

投資と会社の成長を考えよう|成長企業が“投資”を避けない理由とは

借金はコストではなく、未来への仕入れ—— 「直接利益を生まない」とされがちな分野にも、真の成長要素が潜んでいます。【セミナー内容】

1. 投資しなければ成長できない

・借金(金利)は無意味なコストではなく、仕入れである

2. 無借金経営は安全ではなく危険 機会損失と同義

・商売の基本は、「見返りのある経営資源に投資」すること

・1%の金利でお金を仕入れ、5%の利益を上げるのが成長戦略の基本

・金利を無意味なコストと考えるのは「直接利益を生まない」と誤解されているため

・同様の理由で、DXやサイバーセキュリティは後回しにされる

3. サイバーセキュリティは「利益を生む投資」である

・直接利益を生まないと誤解されがちだが、売上に貢献する要素は多数(例:広告、ブランディング)

・大企業・行政との取引には「セキュリティ対策」が必須

・リスク管理の観点からも、「保険」よりも遥かにコストパフォーマンスが良い

・経営者のマインドセットとして、投資=成長のための手段

・サイバーセキュリティ対策は攻守ともに利益を生む手段と考えよう

【登壇者紹介】

安達 裕哉(あだち・ゆうや)

ティネクト株式会社 代表取締役/ワークワンダース株式会社 代表取締役CEO

Deloitteにてコンサルティング業務に従事後、監査法人トーマツの中小企業向けコンサル部門立ち上げに参画。大阪・東京支社長を経て、2013年にティネクト株式会社を設立。

ビジネスメディア「Books&Apps」運営。2023年には生成AIコンサルティングの「ワークワンダース株式会社」も設立。

著書『頭のいい人が話す前に考えていること』(ダイヤモンド社)は累計82万部突破。2023年・2024年と2年連続で“日本一売れたビジネス書”に(トーハン/日販調べ)。

日時:

2025/7/14(月) 16:30-18:00

参加費:無料

Zoomビデオ会議(ログイン不要)を介してストリーミング配信となります。

お申込み・詳細

お申し込みはこちら東京都令和7年度中小企業サイバーセキュリティ啓発事業「経営者向け特別セミナー兼事業説明会フォーム」よりお申込みください

(2025/6/2更新)

【著者プロフィール】

◯Twitterアカウント

◯安達裕哉Facebookアカウント (安達の記事をフォローできます)

◯Books&Appsフェイスブックページ(Books&Appsの記事をフォローしたい方に)

◯Eightアカウント(本記事の読者の方であれば、どなたでも、名刺交換リクエストを受け入れます。)

◯ブログが本になりました。

(Photo:Christopher Michel)