長年、「ネット依存」だった僕なのですが、最近、「ネット離れ」に取り組んでいます。

とくに「なるべくネットニュースや、ネットで話題の記事をクリックしないように」しているのです。

『News Diet』(ロルフ・ドベリ著/サンマーク出版)という本に、こう書かれていました。

あなたがこの1年でむさぼり読んだニュースは、およそ2万本にのぼるだろう。控えめに見積もっても、1日あたり約60本は読んだことになる。

正直に答えてほしい。そのなかに、あなたが自分の人生や家族や、キャリアや健康やビジネスに関して、よりよい決断を下すのに役立ったニュースはあっただろうか。そのニュースを読んでいなかったら、下せていなかったと思える決断はあるだろうか。

私がこの質問をした人のうち、2本以上のニュースを挙げられる人は誰もいなかった。年に2万本ものニュースを読んでいるというのに、である。なんという関連性の薄さだろう!

私の場合、ニュースを消費しなかったこの10年より前に記憶を巻き戻しても、本当に役に立ったニュースは、たったの1本しか思い出せない。空港に着いたあとで知った、アイスランドの火山が噴火したために私のフライトがキャンセルになったというニュースだ。

だがこのニュースですら、私が航空会社に正確な携帯番号を伝えていて、ショートメッセージがちゃんと届いていたら、なくても特に問題はなかったのだ(メッセージが携帯に届いていたら空港まで無駄足も踏まずにすんだ)。

News Diet

- ロルフ・ドベリ,安原 実津

- サンマーク出版

- 価格¥841(2025/05/18 03:48時点)

- 発売日2021/02/10

- 商品ランキング75,114位

僕の場合は、ネットで書くことによって、ささやかなお金を得られているのも事実なのですが、月に1回当直のアルバイトに行けば、稼げるくらいの金額でしかありません。

そもそも、熊田曜子さん夫妻の諍いに自分なりの判決を下すことに何の意味があるのか?

あれはあれで、「今の時代、プライベートなことをSNSで拡散するような人は伴侶には不向き」だという学びはありますし、「ウーマナイザー」という商品の存在も知ることができましたが、まあ、いまの僕の人生にとっては、下世話な興味をかきたててくれる以外の何の意味もない。

で、「インターネット・ダイエット」で、できた時間で何をやっているかというと、「古典的名著」とされている本をあらためて読んだり、積みまくっているテレビゲームを少しずつ消化したり、ニンテンドースイッチで『リングフィット・アドベンチャー』に挑戦したりしているのです。

『News Diet』の著者は、こう述べています。

私が個人的にニュースダイエットをすすめた人たちの大半は、いま現在までずっとダイエットをつづけている。新しい生活で得られる充実感が、ニュースを断つことで起きる不利益を100倍は上回っているからだ。

本書を読む前からニュースダイエットをはじめていて、すでに最初の30日は過ぎているというあなたには、祝辞を贈ろう。

あなたは以前よりも1日あたり90分、余分に時間を手に入れたことになる。1週間分あわせると、1日の労働時間に相当する。控えめに見積もっても、あなたには1年につき1ヵ月以上もの余分な時間ができることになる。以前は11カ月だったあなたの年が、ようやくまた12カ月に戻るのだ。

僕の場合、「ネットのコンテンツを消費する」だけではなく、自分がネットで「発信する(そして、そのための準備をする)」ためにも時間を費やしていたので、けっこうのんびり過ごせているような気がします。いや、していたのです。

あらためて、日常生活を大事にしようと思い、料理の道具やレシピ本などを買い集めてもみました。

ところが……なんですよ本当に。

「ネット断ち」のおかげで、けっこう時間はできた。

でも、その時間を僕はなんだか、持て余している。

そもそも、「日常生活」があまり好きじゃないから、パソコンやネットにハマっていた、というのもあるんですよね……

ネットを控えるようになってから、「幸せ」とか「時間の使い方」について、考えることが多くなりました。

『人新世の「資本論」』(斎藤幸平著/集英社新書)のなかに、マルクスの「人間らしい活動」についての思想が紹介されています。

マルクスは「必然の国」と「自由の国」を分けている。「必然の国」とは、要するに、生きていくのに必要とされるさまざまな生産・消費活動の領域である。それに対して、「自由の国」とは、生存のために絶対的に必要ではなくとも、人間らしい活動を行うために求められる領域である。例えば、芸術、文化、友情や愛情、そしてスポーツなどである。

マルクスは、この「自由の国」を拡大することを求めていた。いわば、この領域に広がっているのが、「良い」自由である。

だが、そのことは、「必然の国」をなくしてしまうことを意味しない。人間にとって衣食住は欠かせないし、そのための生産活動もけっしてなくならない。「自由の国」は「必然の国の上にのみ開花」するのだ。

ここで注意しなくてはならないが、そこで開花する「良い」自由とは、即物的で、個人主義的な消費主義に走ることではない。資本主義のおかげで、生活は豊かになっているように見える。だが、そこで追求されているのは、際限のない物質的欲求を満たすことである。食べ放題、シーズンごとに捨てられる服、意味のないブランド化、すべては、「必然の国」における動物的欲求に縛られている。

それに対して、マルクスの掲げる「自由の国」は、まさに、そのような物質的欲求から自由になるところで始まるのである。集団的で、文化的な活動の領域にこそ、人間的自由の本質があると、マルクスは考えていたのだ。

人新世の「資本論」 (集英社新書)

- 斎藤幸平

- 集英社

- 価格¥1,012(2025/05/18 03:48時点)

- 発売日2020/09/22

- 商品ランキング10,960位

これを読んだときには「なるほど」と思ったんですよ。

でも、自分にあてはめて考えてみると、「芸術、文化、友情や愛情、そしてスポーツ」で、そんなに幸せを感じることができているだろうか?

6月21日と22日に、Amazonのプライムデーが行われました。

あのとき、僕は一生懸命「掘り出し物」を探しながら、すごくワクワクしていたのです。

欲しいものを買うのならともかく、偶然見かけたり、安いと感じたりして、あの場で欲しくなったものの大部分は、「買ったとたんに、どうでもよくなるもの」であることは、経験上わかっているはずなのに。

結局、この時代を生きている人間を最大公約数的に幸せにできるのは、「モノを買うこと」や「どうでもいいネットニュースで芸能人の凋落をあざ笑うこと」ではないのか?

『News Diet』の著者のような意識の高い人は、「ネットニュース断ち」で作った時間を「有益に」「人間らしく」使えるかもしれないけれど、ネットショッピングやネットニュースに依存していたほうが、「幸せ」な人は多いのではないか?

僕はこれを書きながら、糸井重里さんのことを思い出していたのです。

コピーライターとして「モノを売る」ための手練手管を磨いてきた糸井さんは、その後、自らのサイトで「モノよりも経験や思想」を重視しているように見えました。

でも、そのキャリアの晩年になって、糸井さんのサイト『ほぼ日刊イトイ新聞』は、「ほとんど通販サイト」化しているんですよね。

上場企業として稼がなくてはならない、という事情もあるのでしょうが、糸井さん自身も、「いろいろやってきて、人を幸せにするのは『良いモノ』(を買うこと)」だと考えるようになったように見えるのです。

コマーシャリズムに、資本主義に踊らされている、のかもしれません。

それでも、「マルクス的な人間らしさ」が本当に「幸せ」ならば、われわれはもっと、それに則って生きているはず。あるいは、そういう生き方をしている人がもっと大勢いるはずです。

そもそも、本当に「芸術、文化、友情や愛情、そしてスポーツ」が人間を幸せにするのであれば、多くの人は、言われなくてもスマートフォンを捨て、友だちと語らってスポーツに明け暮れているのではなかろうか。

もちろん、モノだけが人を幸せにするわけではない。

「死」というものを意識すると、また違った風景が見えてくるのだ、というのも、僕は大勢の人から聞きました。余命3ヶ月、と言われた人にとっては、iPhoneの新機種も意味ないですよね、あんまり。

それより、友だちの見舞いのほうが嬉しいというのは想像できる、できるけど。

結局のところ、人間がやることというのは、その人にとって幸せなように、「最適化」されてしまう、ように思われます。

「お金で幸せは買えない」とは言うけれど、そもそも、自分にとって何が「幸せ」なのか定義できている人は、少ないのです。わかったようなことを書いているけれど、僕もよくわからない。

『夜と霧』を書いたヴィクトール・E・フランクルさんは、『それでも人生にイエスと言う』(春秋社)という著書のなかで、こう書いておられます。

ぜひ思い浮かべてみてください。あなたは、コンサートホールにすわって、大好きなシンフォニーの大好きな小節が耳に響き渡っているところです。あなたは、背筋がぞくっとするほどの感動に包まれているとします。そこで、想像していただきたいのです。心理学的には不可能でも、思考実験は可能だとおもいます――その瞬間にだれかがあなたに「人生には意味があるでしょうか」とたずねるのです。そのときたった一つの答えしかありえない、それは「この瞬間のためだけにこれまで生きてきたのだとしても、それだけの甲斐はありましたよ」といった答えだと私が主張しても、みなさんは反対されないと思います。

けれどもまた、芸術ではなく自然を体験した人にしても、おなじことでしょうし、ひとりの人間を体験した人にしてもおなじことなのです、ある特定の人を目の前にして心を捉えるあの感情、言葉で表現すると、「こんな人がいるだけでも、この世界は意味をもつし、この世界のなかで生きている意味がある」とでもいいたくなるような感情は、だれもがよく知っています。

それでも人生にイエスと言う

- ヴィクトール・エミール・フランクル,山田 邦男;松田 美佳

- 春秋社

- 価格¥1,430(2025/05/18 03:48時点)

- 発売日1993/12/25

- 商品ランキング31,499位

幸せとは「刹那的」なものである。それで良いのではないか。

それなら、ネットショッピングでのワンクリックの快感もその仲間に入れて良いのではなかろうか。

芸能人の転落人生を見る快感も「有り」なのでは?

「幸せ」について、なんだかよくわからないまま、この話を終わってしまうのは心苦しいのですが、「何が幸せなのか」明記できたら、僕は今頃こんな文章など書かずに、カリスマ宗教家になっているはずです。

ネット断ちをしてみて、「人間っていうのは、やりたいことか、どうしてもやらなければならないことしかやらない生き物なんだな」と思いながら今の僕は過ごしています。

「ネット断ち」をした僕が選んだのは、「ひたすらダラダラすること」だった。

「ネット依存」のほうが、マシなのかもしれない……

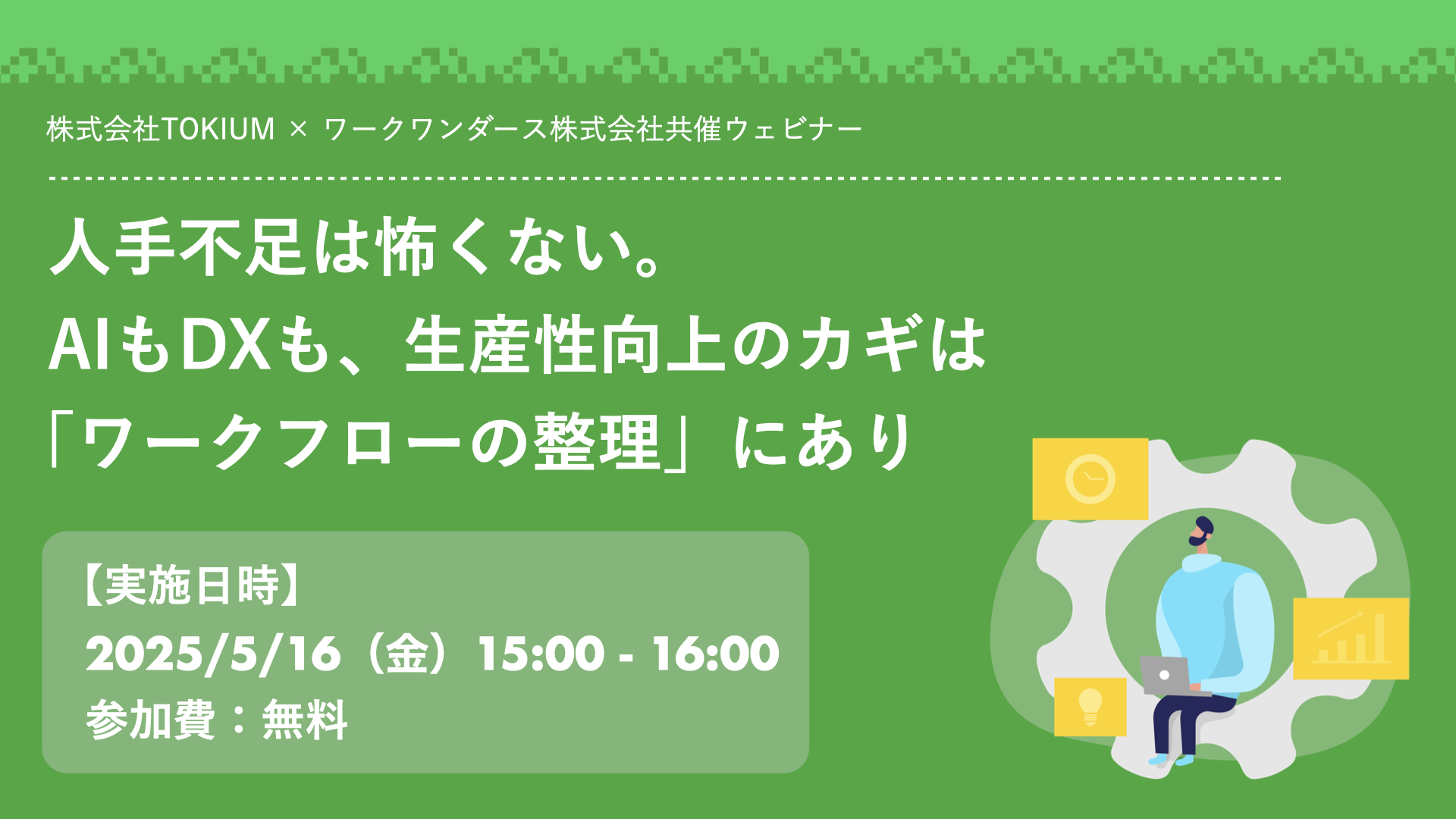

人手不足 × 業務の属人化 × 非効率──生成AIとDXでどう解決する?

今回は、バックオフィスDXのプロ「TOKIUM」と、生成AIの実務活用支援に特化した「ワークワンダース」が共催。

“現場で本当に使える”AI活用と業務改革の要点を、実例ベースで徹底解説します。

営業・マーケ・経理まで、幅広い領域に役立つ60分。ぜひご参加ください!

こんな方におすすめ

・人材不足や業務効率に悩んでいる経営層・事業責任者

・生成AIやDXに関心はあるが、導入の進め方が分からない方

・属人化から脱却し、再現性のある業務構造を作りたい方

<2025年5月16日実施予定>

人手不足は怖くない。AIもDXも、生産性向上のカギは「ワークフローの整理」にあり

現場のAI・DX導入がうまくいかないのは、ワークフローの“ほつれ”が原因かもしれません。成功のカギを事例とともに解説します。【内容】

◯ 株式会社TOKIUMより(登壇者:取締役 松原亮 氏)

・AI活用が進まないバックオフィスの実態

・AIだけでは解決できない業務とは?

・AI活用の成否を分ける業務構造の見直し

・“人に任せる”から“AI×エージェントに任せる”時代へ

・生産性向上を実現した事例紹介

◯ ワークワンダース株式会社より(登壇者:代表取締役CEO 安達裕哉 氏)

・生成AI活用の実態

・「いま」AIの利用に対してどう向き合うか

・生成AIに可能な業務の種類と自動化の可能性

・導入における選択肢と、導入後のワークフロー像

登壇者紹介:

松原 亮 氏(株式会社TOKIUM 取締役)

東京大学経済学部卒業後、ドイツ証券に入社し投資銀行業務に従事。

2020年に株式会社TOKIUMに参画し、当時新規事業だった請求書受領クラウド「TOKIUMインボイス」の立ち上げを担当。

2021年にはビジネス本部長、2022年より取締役に就任し、経費精算・請求書処理といったバックオフィスDX領域を牽引。

業務効率化・ペーパーレス化の分野で多くの企業の課題解決に携わってきた実績を持つ。

安達 裕哉 氏(ワークワンダース株式会社 代表取締役CEO)

Deloitteで大手企業向けの業務改善コンサルティングに従事した後、監査法人トーマツにて中小企業向け支援部門を立ち上げ、

大阪・東京両支社で支社長を歴任。2013年にティネクト株式会社を設立し、ビジネスメディア「Books&Apps」を運営。

2023年には生成AIに特化した新会社「ワークワンダース株式会社」を設立。生成AI導入支援・生成AI活用研修・AIメディア制作などを展開。

著書『頭のいい人が話す前に考えていること』(ダイヤモンド社)は累計71万部を突破し、2023年・2024年と2年連続でビジネス書年間1位(トーハン/日販調べ)を記録。

日時:

2025/5/16(金) 15:00-16:00

参加費:無料 定員:50名

Zoomビデオ会議(ログイン不要)を介してストリーミング配信となります。

お申込み・詳細

こちらウェビナーお申込みページをご覧ください

(2025/5/8更新)

【著者プロフィール】

著者:fujipon

読書感想ブログ『琥珀色の戯言』、瞑想・迷走しつづけている雑記『いつか電池がきれるまで』を書きつづけている、「人生の折り返し点を過ぎたことにようやく気づいてしまった」ネット中毒の40代内科医です。

ブログ:琥珀色の戯言 / いつか電池がきれるまで

Twitter:@fujipon2